Die Frage, was Kunst sei, ist immer auch eine politische Frage, denn Kunst genießt einen besonderen Status, während alles, was nicht als Kunst gilt, im Zweifel weg kann. Wie komplex diese Frage werden kann, zeigen Fälle wie der Emily Carrs, die sowohl malte als auch schrieb und sich noch dazu mit dem Rassismus ihrer jungen kanadischen Nation auseinandersetzte. In Deutschland ist Carr vor allem als Vertreterin eines kanadischen Impressionismus bekannt, der mit den Mitteln einer Kunstrichtung, die im Paris des späten 19. Jahrhunderts entstanden war, ein paar Jahrzehnte verspätet in der kanadischen Natur nach einer neuen Wirklichkeit sowie dem Anschluss an den internationalen Kunstdiskurs suchte.

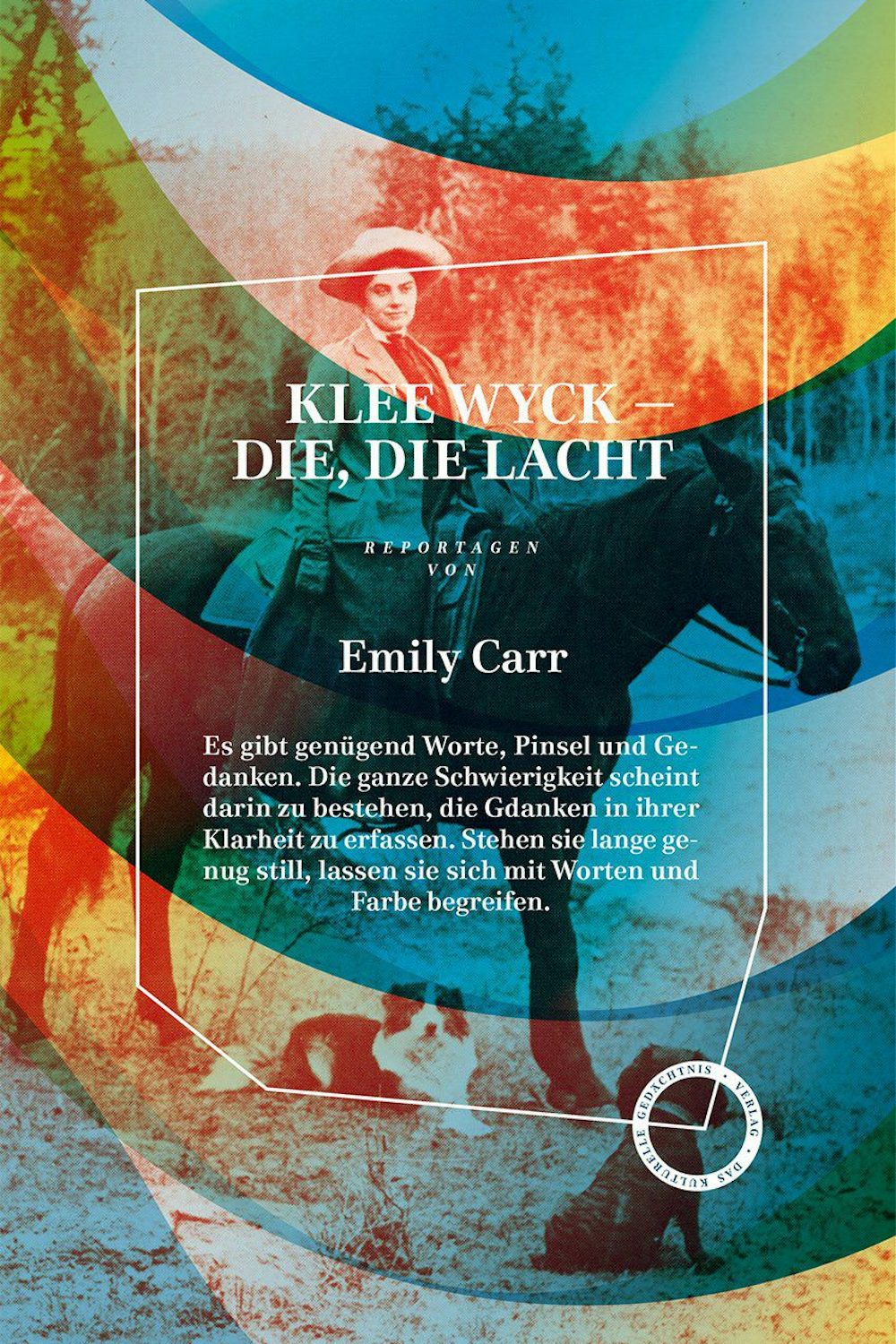

Carr kehrte Anfang des 20. Jahrhunderts nach dem Studium in Kalifornien und Großbritannien nach British Columbia zurück, wo sie mehrere Ausflüge in die Wälder und an die Küsten startete, zeitweise in Dörfern der dort ansässigen Indianer lebte und in ihren Bildern die Natur und die indigene Kultur dokumentierte, vor allem die zu diesem Zeitpunkt schon immer seltener werdenden Totempfähle. In Deutschland weniger bekannt sind die Texte Carrs, deren erste Skizzen auch in dieser Zeit entstanden und wegen derer die Künstlerin in Kanada nicht nur Nationalmalerin, sondern auch Nationalautorin ist. "Klee Wyck - Die, die lacht" - Klee Wyck ist der Indianername Emily Carrs - ist eine Sammlung früher Texte aus dieser Zeit, die anlässlich des nun auf 2021 verschobenen Auftritts Kanadas als Gastland bei der Frankfurter Buchmesse erstmals vollständig ins Deutsche übersetzt wurden.

In den oft sehr kurzen Texten, deren Gattung sich zwischen Kurzgeschichte, Reportage und Notiz nicht genau festlegen lässt, erzählt sie von diesen Reisen durch moskitoverseuchte Wälder, über stürmische Küstengewässer und holprige Bergwege. In ihrer reduktionistischen Sprache wechseln sich spröder und nüchterner Realismus mit poetischen Einschüben ab: "Das Meer und die Luft umarmen die verstreuten Schreie der Seevögel. Der Wald umarmt nichts als Stille; denn seine Vögel und selbst die Tiere, die in ihm leben, sind stumm." Wahrscheinlich erschien ihr dieser Schreibstil wie die kanadische Wildnis, wo inmitten der monoton aufragenden Baumstämme mit einem Mal ein bunter Totempfahl auftaucht.

Besonders angetan haben es ihr die Indianerfriedhöfe. Auf einem wundert sie sich, wieso auf jedem Grabstein unter dem Namen des dort Begrabenen "IPOO" steht, bis sie herausfindet, dass damit 1900 gemeint ist. Wann genau die Menschen, die dort liegen, gestorben sind, ist in der Lebenswelt der Indianer egal. Eben irgendwann im 20. Jahrhundert. Eingesickert ist die westliche in die indigene Welt trotzdem schon allein in der Art dieser Beerdigung. Sie geht darauf nicht ein, aber aus den Texten geht hervor, dass die Künstlerin eigentlich schon zu spät ist.

In der Romantik Nordamerikas ist die Natur immer etwas, das es zu zivilisieren gilt

Immer wieder schreibt Carr und führt das in ihren Beschreibungen gegenüber den nicht selten misstrauischen Indianern auch als Argument an, dass sie die indigene Kultur und vor allem die Totempfähle in ihrer Malerei vor dem Verfall bewahren wolle. Tatsächlich zeigen sehr viele Motive Carrs diese Skulpturen, die behauen und bemalt in die Höhe ragen, wie die Bäume in anderen ihrer Bilder. Diese Assoziation ist vermutlich gewollt, denn auch in ihren Texten verbindet sie die indigene Kultur immer wieder mit der Natur, wie, als sie eine Familie am Strand beobachtet: "Die Indianerkinder rannten nicht am Strand herum und bestaunten die neuen seltsamen Dinge, wie wir es immer machten. Diese Kinder gehörten zum Strand und waren genauso sehr Teil davon wie das Treibholz und die Steine." Man merkt den kanadischen Impressionisten in vielen ihrer Motive noch die Wurzeln in der nordamerikanischen Romantik an, nicht nur den modernen, europäischen Einfluss. In der Romantik Nordamerikas, vor allem in der literarischen Tradition wie sie von Nathaniel Hawthorne geprägt wurde, ist die Natur immer etwas, das es zu bezwingen und zu zivilisieren gilt.

Carr hatte sicherlich die besten Absichten, wenn sie die indigene Kultur erhalten wollte und sich gegen Rassismus einsetzte, nur ist die Kunst, die sie bewahrte, eher die der französischen Impressionisten, als die der kanadischen Ureinwohner. Auch in den Werken anderer kanadischer Impressionisten - eine Ausstellung in der Hypo-Kunsthalle in München im vergangenen Jahr dokumentierte das mit vielen Beispielen - erscheint Kanadas Wildnis als unberührte Natur und die Indianer, wenn sie überhaupt vorkommen, als ein Teil davon und nicht als eigenständige Kultur, die vor den europäischen Einwanderern diese Landschaft prägte und künstlerisch bearbeitete. Viele kanadische Künstler aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verfolgten auch ein Ziel der Nationsbildung, der kulturellen Erschaffung des kanadischen Staats auf vorher vermeintlich unberührtem Gebiet. Den indigenen Werken wird der Status einer eigenständigen Kunst abgesprochen, und auch deshalb waren und sind sie überhaupt vom Verschwinden bedroht. Wie die Totems aussahen ist dokumentiert, was sie bedeuten, was sie selbst darstellten, lässt sich in den Texten Carrs manchmal noch erahnen.