Im Englischen gibt es ein Wort für die Tätigkeiten, die den Tourismus in seiner trivialen Form ausmachen. Es lautet "Sightseeing", und man muss eine Weile nachdenken, um den darin verborgenen abgründigen "Code" zu verstehen: Denn was sieht man, wenn man Sightseeing betreibt? Nein, nicht, was man zu sehen glaubt, nämlich die Museen, die Gebäude, die fremden Landschaften. Was man sieht, ist vielmehr eine "sight", eine "Ansicht". Man sieht das schon Gesehene. Und das verhält sich, sagen wir: zur Basilika von Barcelona wie eine Ansichtskarte (auch dies ein abgründiges Wort) zur tatsächlichen Sagrada Família - das Bild ist zu einem eigenen Gegenstand geworden, an dem sich der leibhaftige Gegenstand zu messen hat (und keineswegs umgekehrt).

Deswegen ist der Tourismus in seiner trivialen Form so brutal und so zerstörerisch: Denn es geht ihm ja gar nicht um das Ferne und Fremde, sondern um die "sight". Er kennt keine Erfahrung, er nimmt nicht wahr, und er will nichts wissen. Seine Ansprüche sind erfüllt, wenn sich erweist, dass die Dinge, die man sehen wollte, den massenhaft vertriebenen Ansichten gleichen, die von diesen Dingen im Umlauf sind. Dann wird ein Selfie gemacht. Auch das hat seinen Sinn. Das Selfie ist die Ansicht einer Ansicht, einschließlich einer Ansicht des Fotografen.

Was passiert, wenn das Rätsel nicht gelöst wird? Fällt dann die Welt in geistige Umnachtung?

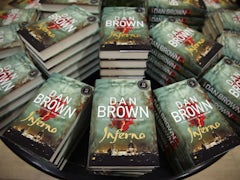

In den Romanen des amerikanischen Schriftstellers Dan Brown wird das Prinzip des Sightseeing in Literatur verwandelt, nicht zur Belehrung, angeblich aber zum Vergnügen eines Publikums, zu dem mittlerweile die halbe Welt zu gehören scheint. Mehr als 200 Millionen Exemplare der vier Romane, in denen ein Historiker und "Symbologe" namens Robert Langdon nicht nur der Kunst- und Geistesgeschichte, sondern der Menschheitsgeschichte deren tiefste Geheimnisse zu entreißen sucht, sind mittlerweile im Umlauf, vierzehn Millionen davon im deutschen Sprachraum. Am Dienstag dieser Woche erschien nun, in fünfzig Sprachen gleichzeitig, der fünfte Band dieser Serie. Er trägt den Titel "Origin" (Lübbe Verlag, 672 Seiten, 28 Euro) und gehorcht denselben dramaturgischen Gesetzen, die den vorhergegangenen Bänden zugrunde lagen: Der Professor wird, aus welchen Gründen auch immer, in ein paar kunsthistorische Sehenswürdigkeiten von globalem Rang katapultiert, um dort einer "welterschütternden Wahrheit" auf die Spur zu kommen, die über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende verborgen lag.

Aber die Feinde der Aufklärung sind selbstverständlich ebenfalls schon unterwegs, und so entspinnt sich eine wilde Flucht, die von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit führt und als eine Art Schnitzeljagd organisiert ist, wie man sie von Computerspielen her kennt: Ständig müssen Rätsel gelöst werden, damit man auf dem nächsten Level weitermachen kann. Und damit die Geschichte mit der gebührenden Geschwindigkeit vorankommt, ist die Lösung der Rätsel an eine Frist gebunden, bei deren Überschreitung die Welt mindestens in ewige geistige Umnachtung zu fallen droht.

Nach Spanien verschlägt es Robert Langdon dieses Mal, und selbstverständlich wird alles aufgeboten, was Spanien (Ansichtskarte) so besonders spanisch macht: In Bilbao, im Guggenheim-Museum, will Edmond Kirsch, ein ehemaliger Student des Professors und überaus erfolgreicher Informatiker (Ansichtskarte, kombiniert aus einem Bild Elon Musks und einem Porträt Robert Kurzweils) eine wissenschaftliche Entdeckung präsentieren, die er mit Hilfe eines von ihm entworfenen, allen vorhandenen Geräten unendlich überlegenen Computers gemacht haben soll: eine "Entdeckung, die das Gesicht der Wissenschaft für immer verändern wird".

Hundert Seiten vergehen, bis diese Präsentation endlich beginnt, hundert Seiten voller anschwellender Trommelwirbel. Dann erst tritt der geniale Wissenschaftler und Unternehmer auf: "Der Ursprung des Lebens ... Seit den Tagen der ersten Schöpfungsgeschichten ist er ein Mysterium geblieben. Seit Jahrtausenden suchen Philosophen und Wissenschaftler nach einer Spur dieses allerersten Augenblicks des Lebens ..."

Zwar ist diese Behauptung falsch - denn zur Unterscheidung des Belebten und des Unbelebten kommt es erst mit den beginnenden Naturwissenschaften (das mythologische Denken begreift beides als Momente ein und derselben Schöpfung, und das gilt auch für das Alte Testament). Aber was soll's? Einen Augenblick später liegt Edmond Kirsch auf dem Museumsboden, mit einem Loch in der Stirn, erschossen von einem alten Admiral in der glänzenden Montur der spanischen Flotte (Ansichtskarte). Und schon tobt der Kindergeburtstag los auf seiner lärmenden Schnitzeltour, quer durch "El Escorial" (Ansichtskarte) und die königliche Familie (Ansichtskarte), das Kloster Montserrat (Ansichtskarte) und die Spitze des katholischen Glaubens, am Valle de los Caídos (Ansichtskarte), dem Grabmal Francisco Francos, vorbei und die Sagrada Família (Ansichtskarte) hinauf und herunter.

Für die Abwesenheit von Erfahrung sorgt schon die Geschwindigkeit, mit der Robert Langdon alle bisher von chinesischen oder auch amerikanischen Reisegruppen aufgestellten Rekorde im Abklappern von spanischen Sehenswürdigkeiten lässig übertrifft. Aber sie hat Prinzip, und dieses Prinzip ist unmittelbar mit Wirkung und Erfolg dieser Romanserie verknüpft.

"Sightseeing" ist nicht nur der Ausschluss von Erfahrung, sondern auch deren Vernichtung

Denn eine Sache ist es zu erkennen, wie unbeholfen dieser Roman gebaut ist. Und man braucht keine besonderen Kenntnisse der Literatur, um eine Vorstellung davon zu haben, wie wenig Dan Brown vom Schreiben versteht - jedes Mal, wenn etwas Außerordentliches passiert (und das geschieht oft), fallen den Beteiligten die Kinnladen herunter, es wimmelt von "erstaunlichen" und "schockierenden" Ereignissen, und wenn etwas "entsetzlich" sein soll, ist es im nächsten Satz auch "grausig".

Nein, all diese Einwände sind geschenkt. Aber was soll man von der Intelligenz des Helden (und eines Autors) halten, der Gedanken wie diesen zustande bringt: "Langdon vermutete, dass Edmonds beinahe gespenstische Fähigkeit, richtige Prognosen zu treffen, auf sein enzyklopädisches Wissen zurückzuführen war." Ehrlich, und nicht vielleicht auf den übermäßigen Verzehr von Kirschkuchen oder auf eine traumatische Begegnung mit einem durchgedrehten Alien? Doch auch solche Einwände gehören zum Repertoire der Kulturkritik. Sie wirken in diesem Zusammenhang nur arrogant, und sie verfehlen ihren Gegenstand in seiner grausigen Größe.

Genug der Trommelwirbel. Wirkung und Erfolg dieser Romanserie beruhen darauf, dass das Prinzip des Sightseeing in allen seinen Elementen verwirklicht ist. Robert Langdon tut keinen Schritt, ohne nicht zugleich ein ideelles Selfie zu machen - dergestalt, dass er sich ständig überlegt, wo er ist und was er gerade wahrnimmt. Wenn er also der Sagrada Família angesichtig wird, dann sieht er nicht nur das Gebäude, sondern denkt auch, dass er diese Kirche sieht, während gleichzeitig - ob in seinem Inneren oder durch den Autor ist meist nicht zu erkennen - eine Art Wikipedia-Eintrag vorgetragen wird: "Nach seiner Fertigstellung wird der höchste Turm der Sagrada Família bis in schwindelerregende einhundertzweiundsiebzig Meter Höhe aufragen - höher als das Washington Monument -, womit sie die höchste Kirche der Welt sein wird, mehr als dreißig Meter höher als der Petersdom im Vatikan."

Beim Wort "schwindelerregend" mag es sich um eine schwache Erinnerung an etwas Lebendiges handeln. Der Rest indessen hat, in Form und Inhalt, ebenfalls mit Wahrnehmung und Erfahrung nichts zu tun, sondern bedient das Sightseeing, indem es der Ansicht durch das Addieren von Informationen einen leeren Schein von Bedeutsamkeit verleiht.

Sightseeing heißt deswegen nicht nur, dass es ein Sehen ohne Wahrnehmung und Erfahrung gibt, um vom Wissen gar nicht erst anzufangen. Sightseeing bedeutet vielmehr auch, dass die Ansicht die Wahrnehmung vernichtet. Wem es vor allem auf das Bild der Sagrada Família ankommt - oder darauf, dass Bild und Augenschein übereinstimmen -, der hält die Reproduktion längst für das Eigentliche und das Original für eine Erfindung. Und bei dieser Umkehrung handelt es sich um sehr viel mehr als um den Einfall eines mittelmäßigen Schriftstellers aus den Vereinigten Staaten. Sie gehört vielmehr zur Beschreibung eines Weltzustands, in der es gewöhnlich ist, jedes Ding und jedes Ereignis, auch der intellektuellen Art, nach dem ihnen potenziell innewohnenden symbolischen Wert (und das heißt vor allem: nach ihrem Sensationswert) zu beurteilen. Deswegen gleichen Dan Browns Romane - in der Spekulation auf das Sensationelle, in der Form der Darbietung in Gestalt von dramatisch hergerichteten Informationen ("Daten"), in der Bindung an die kurze Frist - in die Länge gezogenen Vorträgen auf Ted-Konferenzen.

Entsprechend trostlos fallen die angeblich welterschütternden Erkenntnisse aus, die Edmond Kirsch der - ebenso angeblich - fassungslosen globalen Öffentlichkeit darbietet. Sie seien hier, entgegen den Gepflogenheiten der Literaturkritik im Umgang mit Kriminalromanen und "Thrillern", verraten, ihrer erschütternden Trivialität wegen. "Woher kommen wir?", hatte Edmond Kirsch zuerst gefragt. Die Antwort: "Ich hoffe sehr, wir können eines Tages beweisen, dass das Leben tatsächlich spontan aus lebloser Materie entstanden ist." Worauf der Professor so reagiert: "Faszinierend, überlegte Landon, eine klare wissenschaftliche Theorie", und der Satz ist leider so wenig ironisch wie ein Loch im Kopf. Die komplementäre Frage lautete: "Wohin gehen wir?" Na klar, in eine biologisch-technische Zukunft, in das Paradies der Ted-Konferenzen, wohin sonst? "Wir werden über Kräfte verfügen, die unsere kühnsten Träume übersteigen."

Von solcher Art sollen die Geheimnisse sein, deretwegen Weltverschwörungen begründet und Wissenschaftler ermordet werden, während die Weltreligionen den Notstand ausrufen? Braucht es noch mehr Beweise, dass übertriebenes Sightseeing dem Verstand schlicht nicht guttut?