Wie hoch ist die Feinstaubbelastung aktuell?

Die Feinstaubwerte sind seit Jahresbeginn regelmäßig über den erlaubten Grenzwert geschnellt. Die EU erlaubt 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft. Kommunen dürfen diesen Wert bis zu 35 Mal im Jahr überschreiten. Sechs Messstationen in Deutschland haben dieses Limit bereits fast erreicht. Am schlimmsten ist die Belastung derzeit in Berlin: An der Silbersteinstraße in Neukölln stiegen die Messwerte bereits an 33 Tagen über den erlaubten Wert.

Auch im Osten sieht es nicht viel besser aus: Frankfurt an der Oder, Leipzig, Halle, Chemnitz und Cottbus dürften die erlaubten 35 Tage locker überschreiten. An der Landshuter Allee in München zählten die Techniker dagegen erst 16 Überschreitungen. Das kann jedoch im Jahresverlauf schnell steigen.

Überschreiten Kommunen zu häufig den Grenzwert, so sind sie verpflichtet, weitere Maßnahmen zu ergreifen, etwa bestehende Umweltzonen zu verschärfen.Tun sie das nicht, könnte die EU-Kommission als äußerstes Mittel ein Vertragsverletzungsverfahren anstrengen und Bußgelder verhängen.

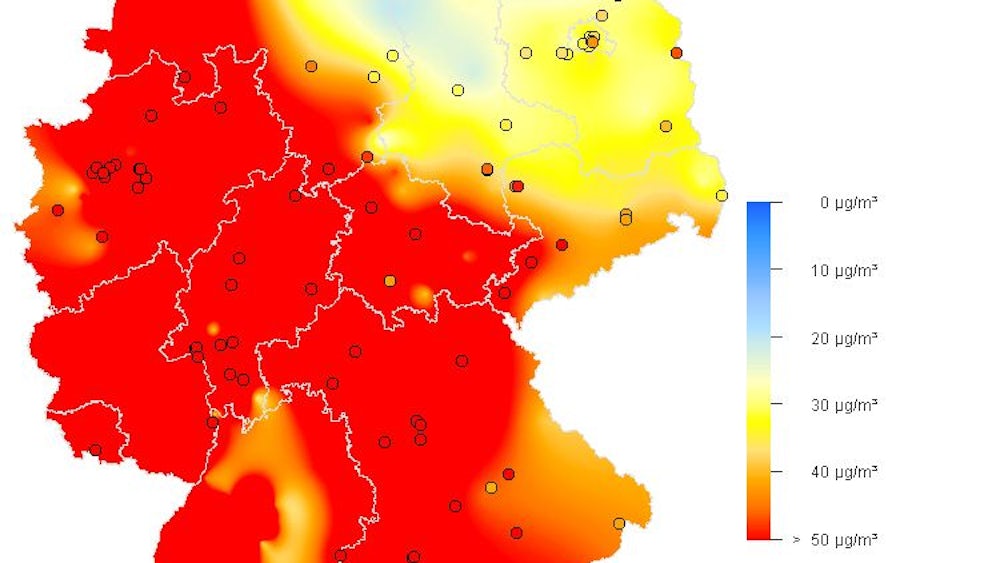

Die Situation kann sich wetterbedingt sehr schnell ändern, wie Karten des Umweltbundesamts zeigen. Anfang April lag die Feinstaubbelastung in weiten Teilen Deutschlands deutlich über der 50-Mikrogramm-Schwelle, aktuell entspannt sich die Lage wieder.

Was sind die Ursachen der hohen Feinstaubwerte der letzten Monate?

Marcel Langner vom Umweltbundesamt (UBA) nennt die Feinstaubbelastung "relativ ungewöhnlich" für Winter und Frühling. Verantwortlich für die hohen Werte der letzten Wochen sei vor allem das Wetter gewesen. Besonders Hochdruckwetterlagen begünstigten die Ansammlung des Feinstaubs in Bodennähe. "Diese Wetterlagen legen sich wie ein Deckel auf die bodennahen Luftschichten", sagt Langner. "Das hält den Feinstaub wie eine Glocke fest." Auch bestimmte Wetterphänomene wie Saharastaub tragen zur Feinstaubbelastung bei, seien aber nicht so bedeutsam.

Der Osten Deutschlands bekomme wegen der Nähe zu Polen und Tschechien wohl mehr Feinstaub ab, vermutet der Aerosolforscher Alfred Wiedensohler. "Dort wird im Winter viel mit Holz und Kohle geheizt, diese Luftmassen können auch nach Deutschland ziehen", sagt der Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung in Leipzig.

Wer sind die größten Verursacher der Emissionen?

Verkehr, Industrie, Heizungen und die Landwirtschaft sind für den Löwenanteil des Feinstaubs verantwortlich. "Aber die Emissionen sinken bei allen Schadstoffen durchgehend", sagt UBA-Experte Langner. Besonders im Straßenverkehr sei die Abgasbelastung wegen verschärfter Normen in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Auch die neue Abgasnorm "Euro 6" könnte die Belastung durch Autoabgase weiter reduzieren.

Die Gefahr ist kleiner als 0,01 Millimeter und gerade deshalb so tückisch: Feinstaub schadet der Gesundheit. Seit Jahren sind in vielen Orten Deutschlands die gemessenen Werte zu hoch. Unsere Karte zeigt, wie hoch die Feinstaubbelastung wirklich ist und welche Regionen besonders betroffen sind.

Sorgen macht den Experten dagegen zunehmend die Landwirtschaft. Denn Ammoniak aus Gülle gelangt als Gas in die Atmosphäre und reagiert dort zu sekundärem Feinstaub, der sich dann verteilt. Das Umweltbundesamt verlangt deshalb strengere Auflagen. Es sollten etwa Verfahren eingesetzt werden, um Dünger direkt in den Boden einzubringen, sodass er nicht verdampfen kann. Das UBA schlägt zudem eine Art Abgasfilter für Ställe vor. "Wir können nicht erkennen, dass da viel passiert", sagt Langner, "da beißen wir bei der Landwirtschaft auf Granit." Hilfe könnte aus Brüssel kommen: Die EU-Kommission möchte die Ammoniak-Emissionen bis 2030 um 39 Prozent senken.

Verschärft der Klimawandel das Feinstaub-Problem?

"Wetter ist erstmal Wetter und das ist meist zufällig", sagt Aerosolforscher Wiedensohler. Es gibt zwar die These, dass der Klimawandel dazu beiträgt, dass sich bestimmte Wetterlagen länger halten. Somit könnte auch die Feinstaubbelastung länger andauern. Belege dafür gibt es noch nicht, Wiedensohler nennt das "bislang reine Spekulation". Umgekehrt gilt aber laut Wiedensohler: Verbessere man die Luftqualität, so helfe das auch dem Klima, da zugleich weniger Treibhausgase in die Atmosphäre gelangten.

Einen viel größeren Einfluss auf den Feinstaub hatte die deutsche Wiedervereinigung: Fabriken im Osten wurden nachgerüstet oder stillgelegt, Öfen modernisiert. Die Luftqualität besserte sich.

Haben die Umweltzonen die Situation entschärft?

"Umweltzonen können die gesundheitlich problematischsten Bestandteile des Feinstaubes deutlich reduzieren", schreiben Forscher des Troposphären-Instituts. Nach Angaben der Forscher reduzieren die Umweltzonen vor allem die Rußbelastung an der Straße um rund ein Drittel. "Im Ruß sitzen die meisten toxischen Bestandteile wie Schwermetalle oder Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe", sagt Wiedensohler. Die Umweltzone in Leipzig habe die Toxizität des Feinstaubs gesenkt, die Luft sei also gesünder geworden.

Das spiegelt sich jedoch nicht unbedingt in den Messwerten wider. Gemessen wird die Größe "PM10". Diese erfasst alle Partikel, die kleiner als zehn Mikrometer sind, aber auch ungiftige Bestandteile wie Salze.

Wie wirkt sich der Feinstaub auf die Gesundheit aus?

Viele Studien deuten darauf hin, dass Feinstaub das Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle und Atemwegserkrankungen erhöht. Menschen mit Lungenerkrankungen und Asthma leiden besonders unter verschmutzter Luft. (Lesen Sie zu den gesundheitlichen Auswirkungen des Feinstaubs auch: "Feinstaub - noch gefährlicher als gedacht" sowie ein Interview mit einer Forscherin zum Thema: "Gefährliche Eindringlinge".)

Relativ unbekannt sind die Auswirkungen von sogenanntem "Ultrafeinstaub", Partikeln, die kleiner als 100 Nanometer sind. "Diese Teilchen können vermutlich noch viel weiter in den Körper vordringen", vermutet Anja Zscheppang vom Projektverbund "Ufireg", der derzeit die gesundheitlichen Auswirkungen dieses Ultrafeinstaubs erforscht. Im November möchten die Forscher erste Ergebnisse präsentieren. Grenzwerte und Regelungen gibt es für diese noch feineren Aerosole noch nicht.

Was kann die Politik tun?

"Wir sehen Probleme bei Holzverfeuerungen", sagt UBA-Experte Langner. Hier könnten strengere Vorschriften für Öfen helfen. Auch Hybrid- und Elektrofahrzeuge könnten gerade in Innenstädten die Lage deutlich entspannen.

"In der Schweiz sind sämtliche Baumaschinen und Baufahrzeuge seit vielen Jahren mit Rußpartikelfiltern ausgestattet", sagte Jürgen Resch, der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. "In Deutschland aber verpesten sie mit einer generellen Sondergenehmigung die Luft in den Innenstädten." Auch die nachträgliche Abgasreinigung von PKW sei von der Bundesregierung auf die lange Bank geschoben worden, bemängelte Resch. Daneben kritisieren die Umweltschützer, dass es in Umweltzonen zu wenige Kontrollen von Fahrzeugen gäbe.