Die Dramatik des Defibrillators kennt jeder Fernsehzuschauer. "Kammerflimmern!" lautet das Kommando in den Krankenhausserien, worauf der Arzt mit großer Geste nach den Schockgebern greift und schreit: "Aus dem Weg!" Die Helfer stieben hektisch auseinander. Typischerweise wiederholt sich diese Szene mehrmals, bis dann dem dritten Stromstoß ein eindrucksvolles Aufbäumen des Patienten und schließlich die Erleichterung folgt: Das Herz schlägt wieder.

Etwa zehn Jahre alt ist der Plan, dass in Deutschland auch Laien Defibrillatoren bedienen sollen. Vielerorts wurden die handtaschengroßen Geräte aufgehängt. Sie sollen den Plötzlichen Herztod verhindern, einen Notfall, bei dem das Herz meist aufgrund einer Erkrankung plötzlich kein Blut mehr durch den Körper pumpt. Stattdessen zuckt es oft nur noch. Ärzte sprechen dann vom Kammerflimmern. Durch den Stromstoß aus einem Laiendefibrillator kann das Herz theoretisch wieder zum Schlagen gebracht werden. Doch wie sieht es in der Praxis aus?

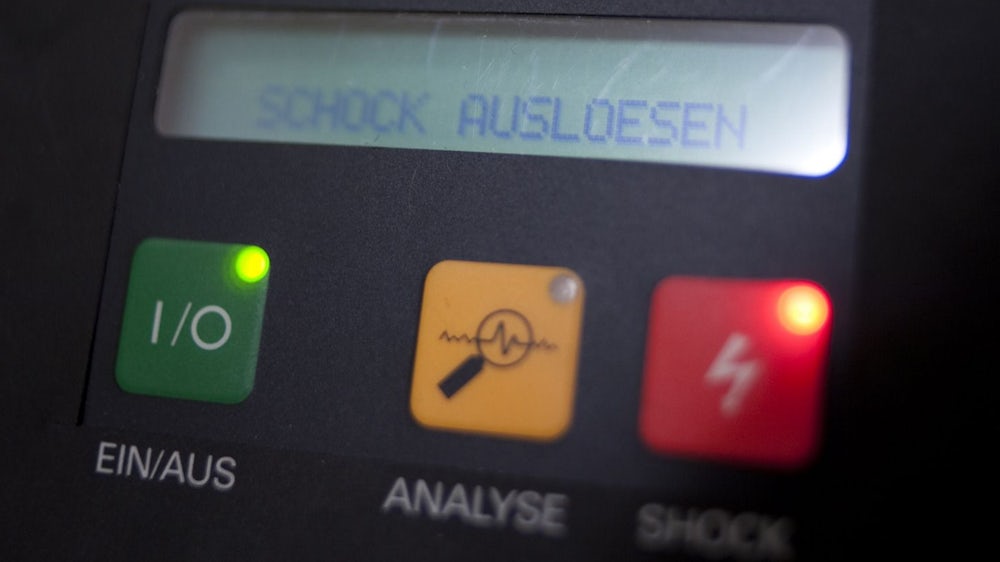

Die Münchner Verkehrsgesellschaft vermeldete dieser Tage, dass in Kürze alle U-Bahnhöfe der Landeshauptstadt mit einem Laiendefibrillator ausgerüstet sein werden. Erleidet hier ein Mensch einen Herzstillstand, soll ein Umstehender den Defibrillator aus der Notrufsäule nehmen. Er muss die Elektroden auf die Brust des Bewusstlosen kleben und den akustischen Anweisungen des Gerätes folgen. Der Defi analysiert selbständig den Herzrhythmus. Stellt er ein Kammerflimmern fest, gibt das Gerät einen Stromstoß ab oder fordert den Ersthelfer auf, per Knopfdruck den Schock auszulösen. Etliche Studien haben gezeigt, dass die Geräte prinzipiell wirksam und leicht zu bedienen sind. Laien können mit den automatischen externen Defibrillatoren, wie Mediziner sie nennen, kaum etwas falsch machen.

Doch nur die allerwenigsten Menschen hatten je Gelegenheit, den rettenden Stromstoß abzugeben. In der Therme "Lago" in Herne, einem der deutschen Pilotprojekte, eilten Ersthelfer innerhalb von zehn Jahren genau zweimal mit dem Defi herbei. In beiden Fällen lag kein Kammerflimmern vor, das Gerät gab keinen Schock ab. Im Düsseldorfer Landtag wurden die Stromstoßgeber binnen acht Jahren nicht ein einziges Mal benutzt. Am Frankfurter Flughafen wurden hingegen im gleichen Zeitraum zwölf Menschen erfolgreich wiederbelebt. In den Münchner U-Bahnstationen haben die Geräte nach Angaben des Betreibers in den vergangenen elf Jahren 16 Menschenleben gerettet.

Diese Zahlen spiegeln Erfahrungen wider, die in mehreren anderen Ländern schon vor etlichen Jahren gemacht wurden: Nur dort, wo viele Menschen zusammenkommen, an Verkehrsknotenpunkten oder in riesigen Freizeit- oder Shopping-Centern, werden die Geräte benutzt. Doch in Deutschland gab es bis vor einigen Jahren eine regelrechte Euphorie, hat Hans-Joachim Trappe beobachtet. Der Kardiologe von der Universität Bochum hat die Implementierung vieler Defibrillatoren von Beginn an begleitet. "Jeder wollte unbedingt einen Defibrillator haben. Da wurden Geräte auch unreflektiert oder allein wegen ihrer PR-Wirkung aufgehängt: in Eckkneipen, Bankfilialen, an Sportplätzen."

Darf man einem bewusstlosen Biker den Motorradhelm abnehmen? Wer darf einen Defibrillator bedienen? Und wie war noch gleich die Nummer des Notrufs? Erste-Hilfe-Kenntnisse können über Leben und Tod entscheiden. Testen Sie, ob Sie im Ernstfall richtig reagieren würden.

Werden die Geräte aber jahrelang nicht gebraucht, können sie in Vergessenheit geraten. "Sie liegen dann in irgendeiner Ecke. Tritt doch ein Notfall ein, erinnert sich so schnell niemand, wo sie sind", warnt Trappe. Müssen Ersthelfer erst unter Tresen tauchen oder in Abstellkammern kramen, vergeht Zeit, die über Leben und Tod entscheiden kann. Denn die Defibrillatoren sollten nach Möglichkeit in den ersten zwei Minuten nach einem Herzstillstand angewendet werden. Danach sinken die Chancen, den Patienten zu retten mit jeder Minute um etwa zehn Prozent.

Prekärer noch wirkt sich aus, wenn Laien überfordert sind: Notruf, Herzmassage, Beatmung, Defi. Wie ist die richtige Reihenfolge? "Wir wissen, dass nur etwa 30 Prozent der Laien überhaupt helfen, wenn neben ihnen ein Mensch umfällt", sagt Dietrich Andresen, Notfallmediziner und Kardiologe am Vivantes-Klinikum Am Urban in Berlin. Ein wesentlicher Grund ist die Angst, etwas falsch zu machen. Je komplizierter die Regeln, umso wahrscheinlicher ist, dass Laien zögern oder gar wegsehen.

Andresen plädiert daher: "Das Wichtigste ist, den Notruf zu wählen und danach sofort die Herzdruckmassage zu beginnen." Dabei hält er es für vertretbar, die Beatmung wegzulassen. Bereits seit Längerem erwägen Mediziner, auch in den offiziellen Empfehlungen auf die Atemspende zu verzichten. Denn das Blut enthält so viel Sauerstoff, dass man es etliche Minuten lang durch den Körper pumpen kann. Ehe man riskiert, dass die Scheu vor der Beatmung Ersthelfer davon abhält, überhaupt etwas zu tun, wollen manche Experten ihnen den Mundkontakt lieber erlassen.

Ähnliches gilt Andresen zufolge für den Defibrillator. Er hält ihn für ein "Kann und kein Muss". Wer es sich zutraut, darf und soll defibrillieren. Die Überlebenschance sind dann besser als ohne Defibrillation. Doch wer sich überfordert fühlt, sollte lieber nur die Herzdruckmassage durchführen, anstatt vor lauter Unsicherheit untätig zu bleiben. Dass viele Laien unsicher sind, ist recht wahrscheinlich. "In den meisten Erste-Hilfe-Kursen sind Defis nur ein Randthema", kritisiert Trappe. Die Teilnehmer bekommen häufig nicht einmal gezeigt, wie so ein Gerät überhaupt aussieht.

So herrscht zehn Jahre nach Einführung der Defibrillatoren Ratlosigkeit, wie es mit ihnen weitergeht. Trappe beobachtet, dass die Euphorie des Anfangs einer gewissen Ernüchterung gewichen ist. Dennoch will er die bisherigen Bemühungen nicht als Misserfolg verstanden wissen. "Werden die Defibrillatoren sinnvoll platziert und korrekt bedient, ist ihre Erfolgsrate hoch." Besonders umfangreiche Erfahrungen gibt es aus Japan. Innerhalb von drei Jahren wurden die Laiendefis landesweit 460 Mal eingesetzt. Einen Monat später lebten 37 Prozent der Patienten. Hatten Ersthelfer dagegen keinen Stromstoß verabreicht, sondern den Bewusstlosen nur eine Herzdruckmassage oder gar keine Hilfe zukommen lassen, überlebten nur 24 Prozent.

Sicher ist: Egal ob mit Defi oder ohne, nichts zu tun, ist bei einem Herzstillstand das Schlimmste. Denn schlechter kann der Zustand des Bewusstlosen nicht mehr werden, besser hingegen schon. Es wäre schon viel gewonnen, wenn jedem Menschen dieser Fakt ganz klar wäre. Denn noch immer sterben in Deutschland jährlich 100 000 Menschen am Plötzlichen Herztod. "Das ist, als würde an jedem Wochentag ein vollbesetzter Jumbojet abstürzen", sagt Trappe.