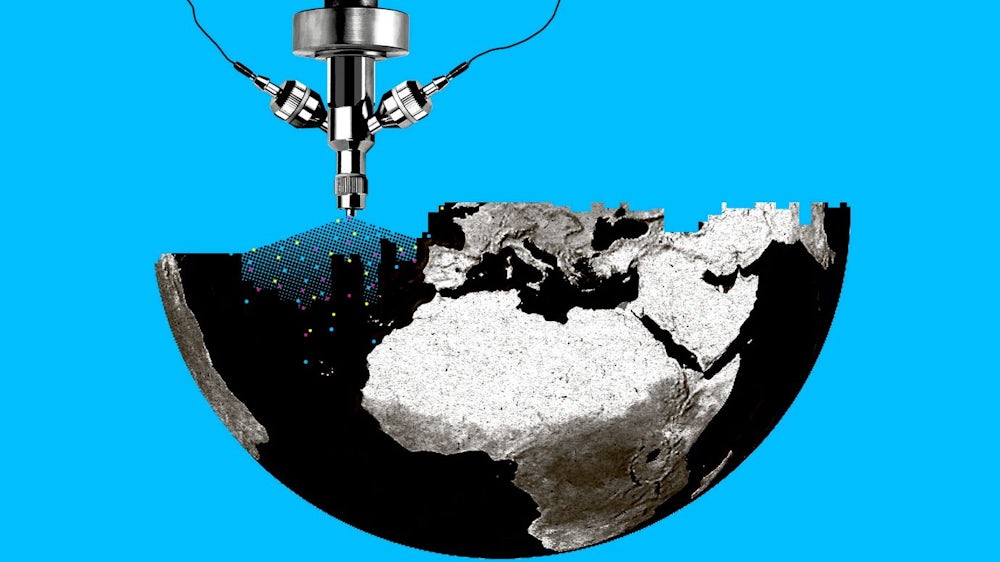

Professionelles Drucken in drei Dimensionen war bisher eine Sache für hochspezialisierte, meist eher kleinere und mittlere Firmen. Solche wie Eos aus Krailling bei München oder Voxeljet aus Friedberg bei Augsburg. Auch die sind zwar durchaus weltweit unterwegs. Doch nun hat in dem amerikanischen Konzern HP auch einer der großen Player diesen Markt für sich entdeckt. Und meint es offenbar sehr ernst. Für die Multi Jet Fusion genannte Technik, an der HP jahrelang gearbeitet hat und die in diesem Oktober auf den Markt kommen soll, verspricht der Konzern erheblich schnellere Druckzeiten und geringere Kosten.

Was macht HP anders als die Konkurrenz? Die Amerikaner kombinieren sozusagen 2D- und 3D-Druck. Wie bei anderen Herstellern arbeiteten die Drucker von HP mit pulverisiertem Material, aus dem schichtweise die Objekte hergestellt werden ( siehe Infokasten). Doch das Material wird nicht von fokussierten Laserstrahlen zusammengebacken, gesintert, wie die Experten das nennen. Vielmehr sprüht HP ähnlich wie bei herkömmlichen Tintenstrahldruckern Flüssigkeiten in mikrofeinen Tröpfchen auf das Pulver. Das wiederum erlaubt es, Körnchen mit einer Größe von nur fünf Hundertstel Millimeter Durchmesser - das ist so viel wie der eines dünnen menschlichen Haares - einzeln zu beeinflussen.

Bisher hat HP zwei dieser Flüssigkeiten, Agentien genannt, zur Marktreife entwickelt. Eine bewirkt, dass sich diese kleinen Körnchen, genannt Voxel, verbinden. Die andere dafür, dass sie getrennt bleiben. Je nachdem, wie die Stoffe aufgetragen werden, lässt sich dadurch auch die Beschaffung der Oberfläche verändern. Zur Verbindung kommt es, wenn Wärmeenergie ins Spiel kommt.

Die beiden Prozesse - Flüssigkeiten aufsprühen und Wärmeenergie anwenden - werden von zwei Leisten aus erledigt, die vorwärts und rückwärts arbeiten können und 90 Grad versetzt zueinander am Druckwerk angebracht sind. Da sie den gesamten Druckraum abdecken, führt das dazu, dass der Prozess viel schneller läuft als bei den bisher verwendeten Methoden. HP spricht davon, Objekte etwa zehnmal so schnell und zu niedrigeren Kosten herstellen zu können.

Millionen unterschiedlicher Schattierungen möglich

Zum Marktstart im Oktober wird es für die HP-Geräte nur Polyamid-Pulver und zwei Agentien geben. Doch an weiteren Materialien und Flüssigkeiten wird längst geforscht. "Schon bald", sagt Alex Monino von HP, "werden auch andere Materialien wie etwa Keramik verfügbar sein." In 18 bis 24 Monaten rechnet HP auch damit, dass flüssige Chemikalien verfügbar sein werden, die den Druck in verschiedenen Farben ermöglichen, und zwar auch auf Voxel-Ebene. Das heißt, dass durch die Mischung verschiedener Farben Millionen Schattierungen produziert werden können, ohne dass dies einen Einfluss auf die Haltbarkeit der Bauteile hätte.

Bei den Materialien arbeitet HP sehr eng mit Chemiefirmen wie BASF, Evonik und anderen zusammen, alleine, sagt Monino, "ist das nicht zu schaffen." Die Farben könnten beispielsweise als optische Hilfe bei der Montage dienen. Oder sie könnten so aufgedruckt werden, dass sie nur unter UV-Licht lesbar seien. Oder so, dass sie zum Vorschein kommen, wenn sich ein Bauteil abgenutzt hat und folglich ersetzt werden muss.

Es gibt aber noch weit kühnere Pläne. HP hält es für möglich, dass künftig auch integrierte Schaltungen, etwa ein Bluetooth-Funkmodul, direkt während des Fertigungsprozesses mit gedruckt werden kann. Für die jeweils gewünschten Eigenschaften des Materials sollen entsprechende Agentien sorgen. Sie könnten das Material leitfähig machen oder die Oberflächenbeschaffenheit beeinflussen.

HPs 3D-Drucker richten sich an Kunden aus der Industrie. Das machen schon die Preise deutlich, die bei 130 000 Dollar beginnen. Die Druckeinheit selbst ist wie ein Flugzeug-Trolley gebaut und kann zwischen zwei Einheiten hin- und hergeschoben werden. In der einen Einheit wird gefertigt, in der zweiten werden die gedruckten Objekte vom übrig gebliebenen Pulver gereinigt. Letzteres wird recycelt: Bis zu 80 Prozent des Pulvers kann wiederverwendet werden.

Maximal 30 mal 40 mal 30 Zentimeter

Für die Maschinen hat HP mit führenden Firmen und Anwendern zusammengearbeitet, unter anderem mit BMW, Autodesk, Siemens und dem belgischen 3D-Spezialisten Materialise. Der Bauraum ist 30 mal 40 mal 30 Zentimeter groß, so groß können die Objekte maximal sein. Die Materialien will HP auch selber verkaufen und plant, einen Online-Store einzurichten, um zu garantieren, dass nur von HP zertifizierte Pulver und Flüssigkeiten verwendet werden. Bei den Materialpreisen werde man sich am unteren Ende der Preisskala bewegen, verspricht HP, auch die Druck-Geräte seien günstiger als vergleichbare der Konkurrenz.

Darüber hinaus seien die HP-Geräte auch noch sparsamer, weil mehr Material wieder recycelt werden kann. Als Grund gibt HP an, dass das Material bei der Multi Jet Fusion-Technik nicht so stark erhitzt werden muss.

Wenn HP seine Versprechen tatsächlich einhält, könnte diese neue Technik der 3D-Fertigung der Meilenstein sein, auf den die Branche schon länger wartet. Denn bisher leidet diese Art der Fertigung darunter, dass sie langwierig und teuer ist. Sie wird daher bis jetzt vor allem für Prototypen eingesetzt und für Bauteile, die nur in kleinen Stückzahlen gebraucht werden oder solche, die sich anders nicht herstellen lassen.