Neoliberale Schule

In frühkapitalistischer Zeit hatten die Beschäftigten Lebensmittel und Heizmaterial gefälligst selbst in die Fabrik mitzunehmen. Sie mussten auch selbst fürs Alter vorsorgen und Ärzte bezahlen. Erst lange gewerkschaftliche Kämpfe nahmen die Betriebe nach und nach in die Pflicht: für angemessene Ausstattung des Arbeitsplatzes, für Beteiligung an Alters- und Krankenversorgung, für Lohnfortzahlung bei Urlaub, Krankheit und bei Fortbildungen. All diese Verantwortlichkeiten stehen wieder zur Disposition, seit es jene kleinen Universalmaschinen gibt, die heute nahezu jeder in der Akten- oder Hosentasche mit sich führen kann.

Sie lassen sich in einem Firmengebäude genauso bedienen wie in der Privatwohnung. Wohn- und Arbeitsraum, Privat- und Berufssphäre, Freizeit und Arbeitszeit gehen wieder ineinander über. Warum soll man für Arbeiten, die feste kollektive Arbeitsräume gar nicht mehr erfordern, feste Lohnverpflichtungen eingehen? Warum nicht jeden Computerbesitzer als Selbständigen erachten, den man als Lieferanten von Arbeitsleistungen bezahlt, statt ihn dauerhaft einzustellen? Der hübsch selbst für seine Infrastruktur und Versicherungen aufkommt, dafür aber auch seine Arbeits- und Freizeit völlig frei und selbständig organisieren darf - wenn er seine Leistungen nur vertragsgemäß erbringt?

So läuft die flexibilisierte, deregulierte Arbeitswelt. Nur die Bildungswelt hinkt noch hinterher. Immer noch gibt es feste gemeinsame Unterrichtsräume und -zeiten, homogene Unterrichtsgruppen mit festem Fächerkanon und vorgegebenem Pensum. Und vor allem Lehrer, die ganzen Schülergruppen in derselben Zeit dasselbe Fachpensum vorexerzieren und abverlangen, womöglich per "Frontalunterricht", obwohl doch jeder Schüler anders tickt und das wirkliche Leben nicht in den Schubladen von Fächern verläuft.

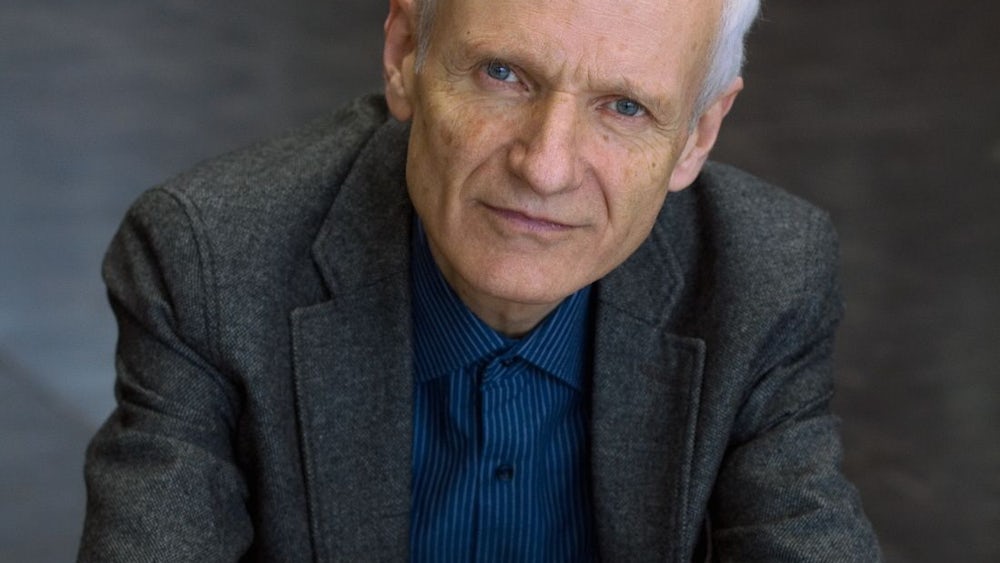

Hilbert Meyer forscht seit Jahrzehnten zum Lehrerberuf. Im Interview erklärt er, wie sich der Job gewandelt hat, was Lehrer in Zeiten der Digitalisierung können müssen und warum der Igel Symboltier aller Lehrenden sein sollte.

Schluss damit, fordert die neoliberale Bildungsideologie. Zeitgemäßer Unterricht orientiert sich an den persönlichen Interessen und am individuellen Tempo der Lernenden. Er braucht keine Lehrer, sondern Lernbegleiter, die überall zur Stelle sind, wo jemand mal nicht weiterkommt und spezielle Förderung nötig hat. Mobile Coaching-Teams, die den Umgang mit der neuen medialen Lernwelt einüben, in offenen Lernräumen, aber auch online beraten, sind das Gebot der Stunde. An die Stelle von Lehrplänen, die alle auf die Erlangung bestimmter Sach- und Fachkompetenzen verpflichten, tritt ein flexibles Kompetenzdesign.

Soft Skills

Bei den Kompetenzen stehen Soft Skills obenan. Sie sind schon in den Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz für die Grundschule angelangt: "Anstelle von trägem Wissen, das die Schülerinnen und Schüler nur zur Beantwortung von eng begrenzten und bekannten Aufgabenstellungen nutzen können, soll vernetztes Wissen entwickelt werden."

Für den Schreiblehrgang etwa bedeutet das: Nach vier Jahren verfügen die Schüler "über grundlegende Rechtschreibstrategien. Sie können lautentsprechend verschriften und berücksichtigen orthografische und morphematische Regelungen und grammatisches Wissen. (. . .) Sie erproben und vergleichen Schreibweisen und denken über sie nach. Sie gelangen durch Vergleichen, Nachschlagen im Wörterbuch und Anwenden von Regeln zur richtigen Schreibweise. Sie entwickeln Rechtschreibgespür und Selbstverantwortung ihren Texten gegenüber."

Der Zehnjährige als verantwortungsbewusster Rechtschreibstratege? Der orthografische und grammatische Regeln immerhin "berücksichtigt"? Sein Profil gibt zu verstehen, wie das mit dem "trägen" und "vernetzten" Wissen gemeint ist: Wissen, wie man richtig schreibt, ist träge und beschränkt. Hingegen Rechtschreibregeln "berücksichtigen", ständig nachschauen (sprich: anklicken), "Schreibweisen" (welche denn?) "erproben und vergleichen": das ist vernetzt, verantwortungsbewusst, kreativ.

Als besonders effizient und gerecht gelten sogenannte Lückensatzdiktate. "Unterschiede im Schreibtempo fallen kaum ins Gewicht." "Der Schreibaufwand ist begrenzt, was insbesondere für schwächere Schreiberinnen und Schreiber hilfreich ist." Hier wird offen eingestanden, dass eine Routine des Schreibens, ohne die sich ja keine Rechtschreibung einprägt, erst gar nicht mehr erstrebt wird. Besonders den "schwächeren Schreibern" wird, angeblich um sie nicht zu benachteiligen, diese Einprägungshilfe vorenthalten.

Antwortmöglichkeiten werden mitgeliefert

Auch in der Grundschulmathematik geht es laut Bildungsstandards nicht etwa erst einmal darum, zählen zu lernen, sondern vorab um den "vernetzten Charakter der Mathematik", also um "prozessbezogene Kompetenzen": "selbst oder gemeinsam Probleme mathematisch zu lösen, über das Verstehen und das Lösen von Aufgaben zu kommunizieren, über das Zutreffen von Vermutungen oder über mathematische Zusammenhänge zu argumentieren, Sachsituationen in der Sprache der Mathematik zu modellieren". Das klingt eher nach Hauptstudium Mathematik als nach Grundschule. Und wie geht das bei Zehnjährigen? Etwa so: "Tina und Esther sammeln Fußball-Bilder. Zusammen haben sie 25 Bilder. Tina hat 7 Bilder mehr als Esther. Wie viele Bilder hat Esther?"

Da müsste man nachdenken und die Rechenaufgabe erst einmal selber formulieren ("modellieren)". Aber gemach, es werden sogleich vier mögliche Antworten mitgeliefert: die Zahlen 7, 9, 16 und 18. Um zu bemerken, dass 7 und 18 nicht infrage kommen, muss man nicht viel modellieren können. Bleiben 9 und 16. Selbst wer nicht gewahr wird, dass diese beiden Zahlen bereits verraten, wie die 25 Bilder auf die beiden Mädchen verteilt sind, wird sich wahrscheinlich an die Vorgabe erinnern, dass Esther weniger Bilder hat - und die kleinere Zahl markieren. Die Lösung ist also vorgekaut, das ganze Gerede vom "Argumentieren" über mathematische Zusammenhänge bloß darübergestülpt. Modellieren heißt faktisch: ankreuzen. Was im Sprachunterricht der Lückentext, ist in der Mathematik der Multiple Choice. Die Lücke richtig ausfüllen oder die richtige Lücke ausfüllen: darauf kommt es bei schriftlichen Leistungen vorrangig an.

Die aktuellen Bildungsstandards verordnen von höchster Stelle Vereinfachungen, die sie wie des Kaisers neue Kleider ausbieten. Das tun sie aber nicht aus Spaß, oder um in der schönen neuen Welt der Flexibilität die Zügel einmal etwas lockerer zu lassen - sondern unter diffusem globalem Flexibilitätsdruck. Je größer die Flexibilität, desto ungreifbarer dieser Druck. Wird er von Auftraggebern, Vorgesetzten, Kunden ausgeübt? Oder geben sie ihn nur weiter, weil sie selber unter Druck stehen? Kommt er von außen, wirkt er von innen? Das ist immer schwieriger auseinanderzuhalten. Aber je mehr sich die Kommunikation elektronisch vernetzt, desto spürbarer wird er. Wer diesem Druck nicht standhält, wird abgehängt. Das droht Ländern, Firmen, Individuen gleichermaßen.

Die Angst davor treibt die Bildungspolitik immer mehr voran. Nur die Länder, deren Schul- und Hochschulabsolventen für den digitalen Kapitalismus gerüstet sind, werden international mithalten können - so lautet die Befürchtung. Und die überstürzte Folgerung daraus heißt: Am besten werde gerüstet sein, wer von klein auf in die zukunftsträchtigen Soft Skills eingeübt ist und von all dem Ballast, für den es intelligente Software gibt, befreit wird. Vokabeln lernen? Das ist doch sowieso ein reiner Stumpfsinn.

Alle Bildungsstandards fordern Soft Skills. Hard Skills wie Kopfrechnen, Rechtschreibung, Memorieren werden widerwillig mitgeschleppt und erodieren. Sie gelten nicht mehr als mentale Elementartechniken, nicht mehr als Unterbau höherer Leistungen, sondern sie sind unter der Würde von Kindern, die durch kreatives Entdecken statt durch Pauken vorankommen sollen. Kompetenzmodellierer und Bildungspolitiker argumentieren wie Pianisten, die kaum mehr Klavier üben, weil es nicht auf Technik ankomme, sondern auf die Musik. Oder wie Fußballtrainer, die das Kraft- und Konditionstraining abschaffen, um Zeit fürs Eigentliche zu gewinnen: das intelligente Zusammenspiel, die Hackentricks und Fallrückzieher. Sie sägen also an dem Ast, auf dem das Eigentliche sitzt.

Abiturinflation

Im Obrigkeitsstaat beklagten sich die Schulbehörden regelmäßig über Schlendrian in den Schulen: Die Lehrer würden das vorgegebene Pensum nicht straff genug einpauken. Im neoliberalen Staat mobilisieren Lehrerverbände Proteste dagegen, dass die Schulpolitik mentale Elementartechniken aktiv herunterwirtschaftet; dass sie das drastische Sinken der Schreibfähigkeit durch Lückentexte kompensiert; dass sie den Notendurchschnitt durch die Begründungspflicht schlechter Noten in die Höhe treibt; dass sie die immer besser werdenden Noten als Beweis für ein ständig steigendes Bildungsniveau ausgibt und damit geradezu als Auftrag, die Abiturientenzahlen weiter zu erhöhen. Der Inhalt dieser Proteste prallt an den Schulbehörden und Ministern freilich ab. Sie nehmen darin kaum mehr als die Beschwerden von Standesvertretern wahr, die an veralteten Schulabschlüssen kleben, etwa dem Abitur.

Und tatsächlich: In der flexibilisierten Bildungswelt ist das Abitur ein Auslaufmodell. Noch ist es zu früh, es einfach abzuschaffen. Zu heftig wäre der Protest von Gymnasiallehrern und ehrgeizigen Eltern, zu wenig entwickelt sind die Alternativen. Aber inflationieren kann man das Abitur jetzt schon. Je höher eine Nation ihre Abiturientenzahlen treibt, desto besser steht sie im internationalen Bildungsranking da. Zugleich bereitet sie damit selbst die postabiturielle Ära vor. Inflationierung bedeutet ja auch Entwertung. Wenn sechzig bis siebzig Prozent eines Jahrgangs Abitur machen, ist es nichts Besonderes mehr. Umgekehrt: Es nicht zu haben, wird zu etwas Besonderem. Es wird peinlich. Soll man eine schwindende Minderheit von dreißig und weniger Prozent wirklich davon ausschließen? Es wächst der Druck, sie und das Abitur so zu präparieren, dass es auch ihnen zuteil wird.

Die Umbenennung sogenannter Restschulen in Mittel- und Oberschulen zeigt an, dass ihre Fortdauer allmählich als Zumutung empfunden wird. Und alle Sonder-, Spezial- und Förderschulen tendieren länger schon zu Synonymen für Ausgrenzung. Und so erledigt sich das Abitur mittelfristig von selbst. Alle spezifischen Schulformen lösen sich auf. An ihre Stelle wird über kurz oder lang eine neue Einheitsschule treten. Und in dieser neoliberalen Einheitsschule werden dann einfach alle, wie unterschiedlich auch ihre Bedürfnisse sein mögen, eingesperrt.