Unter Federführung der Nationalakademie Leopoldina empfehlen die wissenschaftlichen Akademien Deutschlands unter strengen Bedingungen ein Diagnoseverfahren zuzulassen, das Präimplantationsdiagnostik (PID) heißt.

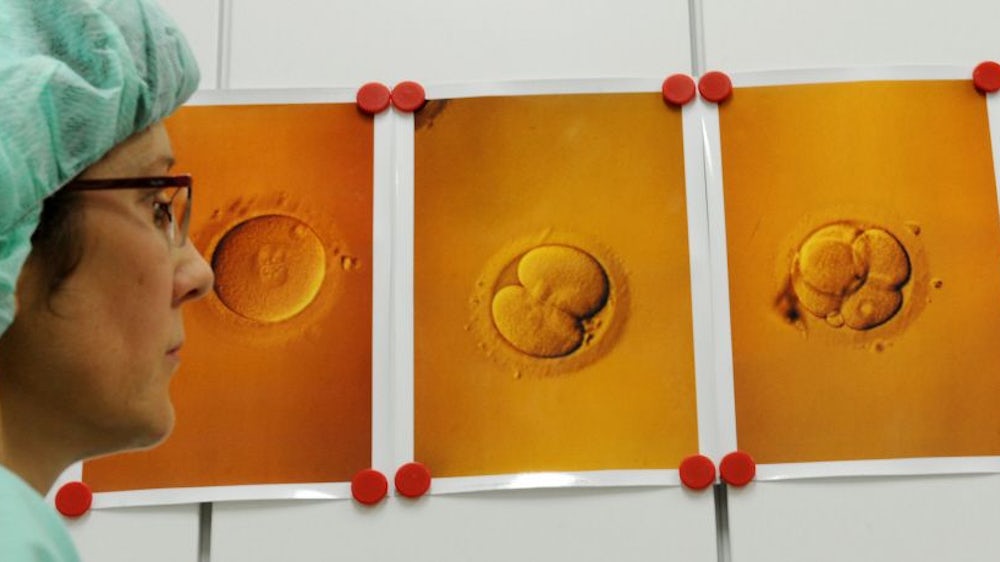

Dieses Verfahren ermöglicht Eltern, die ein hohes Risiko für die Geburt eines Kindes mit einer schweren erblichen Krankheit oder von genetisch gleichermaßen bedingten Tot- und Fehlgeburten haben, die Geburt eines von der besagten Krankheit nicht betroffenen Kindes. Zu erfüllen sind vor allem zwei Bedingungen. Die PID sei auf "nicht-totipotente Zellen des Embryos" zu beschränken und dürfe nur bei Paaren durchgeführt werden, für deren Kinder das genannte hohe Risiko besteht.

Mit welchem Recht kann diese begrenzte Zulassung von wissenschaftlicher Seite empfohlen werden?

Die Politik erwartet von den wissenschaftlichen Akademien Beratung. Sofern die Akademien ihre Hauptaufgabe, die wissenschaftliche Forschung, nicht vernachlässigen, sollten sie diese Erwartung zu erfüllen suchen, freilich nicht inflationär, sondern nur bei Aufgaben, die politisch wichtig sind und zugleich in ihrer Kompetenz liegen. Denn wenn wissenschaftliche Akademien Empfehlungen abgeben, so hat dies politisches Gewicht. Umso mehr müssen sie darauf achten, dass ihre Empfehlungen auf wissenschaftlicher und nur wissenschaftlicher Grundlage erfolgen. Sie haben sich ausschließlich auf Sachverstand und Methodenverstand zu stützen und dürfen, so paradox es klingt, nur auf diese ihrem Wesen nach unpolitische Weise politisch werden.

Die Präimplantationsdiagnostik bietet für diese paradoxe Aufgabe ein klares Beispiel. Bis vor kurzem wurde sie in Deutschland nicht durchgeführt, da sie nach der bislang vorherrschenden Ansicht als vom Embryonenschutzgesetz verboten galt. Der Bundesgerichtshof (BGH) ist in einem Urteil vom 6. Juli 2010 dieser Ansicht mit der Auffassung entgegengetreten, aus dem Embryonenschutzgesetz lasse sich ein PID-Verbot nicht mit der erforderlichen Bestimmtheit ableiten.

Dadurch ist der Gesetzgeber aufgefordert zu entscheiden, ob die PID wie schon jetzt in vielen Ländern auch in Deutschland als zulässig gelten soll oder nicht. Außer der Bedingung der politischen Aktualität wird auch die andere Bedingung erfüllt: Schon die Leopoldina vereint den für eine Empfehlung zur PID erforderlichen Sach- und Methodenverstand. Denn zu ihren (internationalen) Mitgliedern gehören außer Naturforschern und Medizinern auch Kulturwissenschaftler, einschließlich Philosophen und Fachkennern der Ethik.

Die "naturwissenschaftlich-medizinischen Grundlagen", mit denen der Text (nach Zusammenfassung und Präambel) beginnt, sind eine politik-externe Vorgabe. Im Vertrauen auf die einschlägige Kompetenz kann die Politik sie zur Kenntnis nehmen, ohne sie ihrerseits kommentieren zu können. Näher an die genuine Aufgabe der Politik reichen Rechtsfragen. Einerseits wird der "Embryo im Sinne des Embryonenschutzgesetzes" bestimmt.

Andererseits wird ein konziser Blick auf die "internationale Situation" geworfen, des Näheren auf Länder, die mit Deutschland wesentliche Rechts- und Ethikauffassungen teilen und die im Fall von Großbritannien zeigen, dass eine hochwirksame Regulierung erfreulich wenige Fälle von PID zur Folge hat (im Jahr 2008 nur 3,6 Fälle auf eine Million Einwohner).

Nicht zuletzt ist für den Gesetzgeber eine Begriffsklärung wichtig, die die wesentliche Differenz zwischen der eigentlichen PID und der Embryonenwahl betont: Von ärztlicher Seite wird lediglich die PID im engen und strengen Sinn vorgenommen. Der Text spricht von "PID eo ipso" und meint das Diagnoseverfahren, einschließlich der reproduktionsmedizinischen und humangenetischen Beratung der Frau. Davon ist die im Anschluss an die Diagnose und Beratung eventuell erfolgende Auswahl unter mehreren Embryonen streng zu unterscheiden. Dort ist nämlich der Arzt zuständig, hier allein die Frau, die zusammen mit ihrem Partner ein hohes Risiko für die Geburt eines Kindes mit einer genetisch bedingten schweren Krankheit trägt.

Für den Gesetzgeber sind die "ethischen Aspekte" entscheidend

Für den Gesetzgeber dürften allerdings erst die "ethischen Aspekte" entscheidend sein. Diesbezüglich gibt es allerdings einen Streit, der bis zu den Grundlagen reicht. In dieser Situation müssen sich moralphilosophische und ethische Seminare auf den Grundlagenstreit einlassen. Der einschlägige Diskurs hat in vielen Teilen der Welt schon mehrfach und facettenreich stattgefunden, freilich ohne den Streit beheben zu können. Der wissenschaftlichen Politikberatung stellt sich daher die Frage, wie sie mit der bleibenden Kontroverse umgehen soll.

Eine erste Antwort versteht sich von selbst: Bevor man Empfehlungen abgibt, sind wichtige Positionen und deren Argumente ausdrücklich zu erörtern. Vor allem sind deren Tragweite und Überzeugungskraft zu beurteilen. Der Akademien-Text nimmt sich fünf "ethische Aspekte" vor. Er beginnt mit den "Interessen und Rechten der Eltern" und stellt unter anderem fest, dass die "auch in Deutschland rechtmäßige Alternative einer 'Schwangerschaft auf Probe' mit späterer genetischer Diagnostik (PND) und einem nachfolgenden Schwangerschaftsabbruch (. . .) für Eltern physisch, psychisch und vor allem auch ethisch deutlich problematischer als eine PID ist."

Beim wichtigsten Aspekt, dem moralischen Status des Embryos, konstatiert sie "alternative Einstellungen": "Die eine Seite erkennt dem Embryo von Anfang an denselben moralischen Status, denselben Würde- und Lebensschutz zu wie einem geborenen Menschen. Die andere Seite spricht ihm, zumeist im Rahmen einer angenommenen Stufenfolge der Menschwerdung (. . .) einen gegenüber geborenen Menschen deutlich geringeren (Rechts-)Schutz zu."

Zu Recht hält sich die Stellungnahme trotz der Mitwirkung eines Philosophen und einer Ethik-Expertin nicht für kompetent, diesen Grundlagenstreit autoritativ aufzulösen. Kompetent ist sie jedoch für den Hinweis auf einen etwaigen Wertungswiderspruch: "Als nicht widerspruchsfrei erscheint eine Position, die dem frühen Embryo (vor einer PID) in der Glasschale einen höheren Lebens- und Würdeschutz zuerkennt als dem deutlich reiferen Fetus im Mutterleib (vor PND)."

Ein dritter Aspekt, die "Dammbruchgefahr", besteht in der Befürchtung, die PID werde "auch auf weniger gravierende, eventuell auf banale Merkmale oder gar auf eine positive Selektion ausgeweitet (. . .). Gegen diese Befürchtung sprechen allerdings die bisherigen internationalen Erfahrungen, die untersuchungstechnische Unmöglichkeit einer Selektion nach komplexen, positiven Merkmalen wie Schönheit oder Intelligenz und schließlich die Option, den Indikationsbereich für die PID gesetzlich streng zu begrenzen".

Auch die Sorge, Menschen, die mit genetisch verursachten Krankheiten oder Behinderungen leben, müssten mit Diskriminierung rechnen, kann sie mit dem Hinweis auf "alle bisherigen Erfahrungen" entkräften. Im Übrigen gilt: "Einem respektlosen Verhalten gegen Menschen mit Behinderungen oder gegen ihre Eltern ist jedenfalls entgegenzuwirken."

Der philosophische Diskurs kann weiterhin geführt werden, obwohl er namentlich zum moralischen Status des Embryos kaum zu einem Konsens führen wird. Der Gesetzgeber muss aber entscheiden. Dem kann eine wissenschaftliche Politikberatung mit einem Kriterium zweiter Stufe zuarbeiten, einem Kriterium, das überdies für Wissenschaftlichkeit charakteristisch ist: Widersprüche sind möglichst aufzuheben. Genau dieses Kriterium erlaubt den wissenschaftlichen Akademien, auch einer in ethischer Hinsicht pluralistischen Gesellschaft Empfehlungen zu geben.

Um den andernfalls für die Rechtsordnung drohenden Wertungswiderspruch aufzuheben, kann sie erklären: "Auf Grund gleichgelagerter Konfliktsituationen für die Frau sollte unter einschränkenden und definierten Bedingungen eine PID gesetzlich zugelassen und die damit verbundenen Folgen für den Embryo vom Gesetzgeber der PND (pränatale Diagnostik, GenDG) und dem Schwangerschaftsabbruch (§ 218 StGB) gleichgestellt werden."

Allerdings empfiehlt sie diese Gleichstellung nur unter den einleitend genannten Kriterien der Begrenzung. Zusätzlich erklärt sie zur Voraussetzung der PID, dass sie auf die Herbeiführung einer Schwangerschaft ziele. Und vor allem empfiehlt sie kompromisslos: "Die PID darf nicht für staatlich oder gesellschaftlich definierte Ziele verwendet werden, die außerhalb des Wohls des betroffenen Paares liegen."

Der Autor lehrt in Tübingen Politische Philosophie und war Mitglied der vorbereitenden Arbeitsgruppe zur PID-Empfehlung der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften.