Die größte Sünde, die man als Popkritiker begehen kann, ist Überheblichkeit: zu meinen, man kenne bereits alles und jeden; man habe alles gehört und gesehen, was es gibt und dann noch ein wenig mehr als das. Keiner in der Zunft ist gegen diese Hybris gefeit - und wenn man dann eine Sekunde nicht aufpasst, kommt als Quittung dieser Schwinger in den Magen, der einen einknicken lässt; ächzend und stöhnend kniet man vor der Realität und für jede Großkotzigkeit, der man sich je schuldig gemacht hat, leistet man Abbitte.

Aber - wie im richtigen Leben - was gibt es Schöneres, als wenn der Schmerz nachlässt. Das ist die Phase, in der ich mich gerade befinde: Irgendwie muss es mir gelungen sein, einen heute 70-jährigen Sänger und Songwriter zu ignorieren, der in den 50 Jahren seiner Karriere mehr als ein Dutzend Alben aufgenommen hat - Chris Smither. Und welch eine unverdiente Freude, seine Musik jetzt kennenlernen zu dürfen, als sei sie ganz frisch und neu und eben erst geschrieben.

Elegantes Fingerpicking und flirrende Leichtigkeit

Möglich macht dies das Album "Still On The Levee" (Signature Sounds/Cargo), auf dem Smithers selbst - wie vor ihm John Prine oder Will Oldham - sein Repertoire einer Neuerfindung unterzieht, also alte Lieder neu einspielt. Mit jedem Song, der hier unaufgeregt und kompetent begleitet von Allen Toussaint, Loudon Wainwright III oder den Musikern von Morphine aus den Boxen tänzelt, wird man stiller und andächtiger: Was für eine Lebensleistung!

Geboren wurde Smithers in New Orleans in einen Professorenhaushalt. Als Teenager zog es ihn nach Boston, um am Folk Revival teilzuhaben. In den Siebzigern hätten wir ihn fast - wie so viele - an die Drogen verloren, doch seit gut 25 Jahren veröffentlicht Smithers wieder auf kleinen Labels seine Musik, deren elegantes Fingerpicking an Geoff Muldaur (oder den gemeinsamen Lehrmeister Lightnin' Hopkins) erinnert.

Sein Gesang ähnelt dem von Kris Kristofferson, und seine Lieder erreichen manchmal das Niveau Townes van Zandts. Was "Still On The Levee" darüber hinaus zu so einem erstaunlichen Album macht, ist die Homogenität der 25 Songs, die ihren Grund vielleicht in der flächig flirrenden Leichtigkeit hat, mit der Smithers seinen Gesang unterlegt: Sein Spiel heischt nie Aufmerksamkeit. Es trägt die Lieder eher wie eine Welle den Surfer.

Diese Homogenität fehlt erwartungsgemäß einem gleichzeitig mit "Still On The Levee" erschienenen Tribute-Album namens "Link Of Chain" (Signature Records/Cargo), auf dem sich alte Smithers-Fans wie Jorma Kaukonen oder Bonnie Raitt neben Jungspunden wie Heather Maloney am Katalog des von mir schändlich Ignorierten versuchen und dafür mal im Folk, in der Country Music oder im Rock'n'Roll nach passenden Ideen suchen. Dafür sticht einem hier die Kraft einzelner Songs besser ins Auge respektive Ohr: "Rosalie" oder "Train Home" oder "Can't Shake These Blues", das sind Arbeiten, die Anspruch erheben auf die Aufnahme in das Pop-Pantheon.

Einen Fuß in der Tür zu diesem Heiligtum hat seit geraumer Zeit schon ein Songwriter, der zwei Generationen jünger ist als Smithers: David Lowery. Aber so richtig angekommen ganz oben ist Lowery weder mit seiner Rabauken-Combo Camper van Beethoven, noch mit dem Anfang der Neunzigerjahre extra für den Sturm auf die Hitparaden konzipierten Projekt Cracker.

Als Lowery seinerzeit merkte, dass Camper stets nur ein auf Ironie und Kennerschaft getrimmtes Studentenpublikum erreichen konnte, entwarf er zusammen mit Johnny Hickman ein Konzept, wie zeitgemäße Rockmusik der Neunziger sich anhören sollte. Dieser Reißbrett-Rock entpuppte sich nach anfänglichen Erfolgen aber auch nicht tragfähig genug, um aus Lowery den Tom Petty seiner Generation zu machen.

Wunderwerk der Nicht-Authentizität

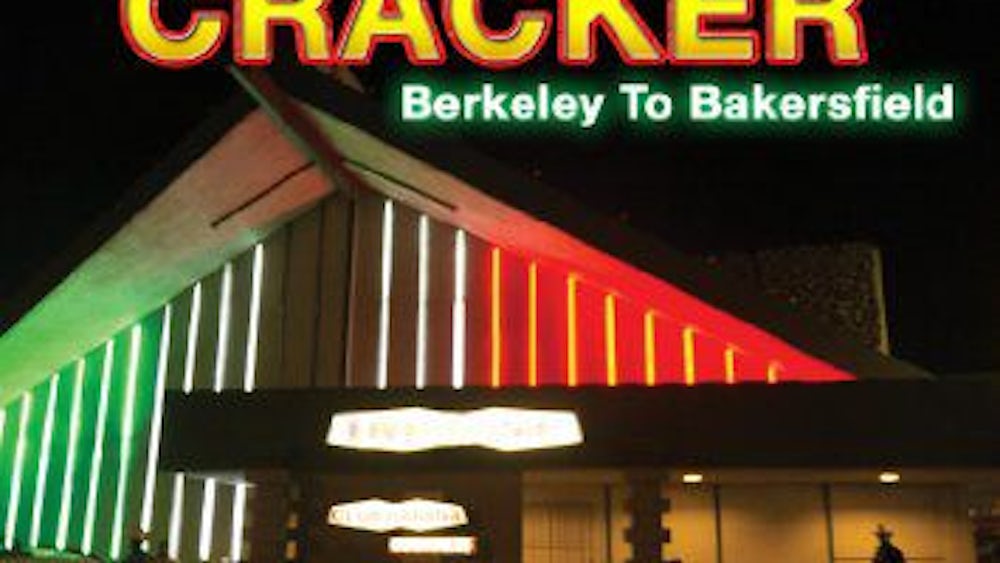

Seit fünf Jahren hat man von Cracker nichts mehr gehört - die Unternehmung schien als gescheitert zu gelten. Doch Hickman und Lowry haben das alte Konzept-Pferd jetzt noch einmal prächtig aufgezäumt und herausgeputzt: "Berkeley To Bakersfield" (429 Records). Die Doppel-CD ist ein Wunderwerk der Nicht-Authentizität. Auf der "Berkeley"-Hälfte wird noch einmal das studentisch-schlaue Rock-Konzept von Cracker angegangen, garniert mit politisch gemeinten Texten wie sie in den USA als links durchgehen.

Muss man nicht unbedingt haben. "Bakersfield" jedoch, wo sich Lowery fast eine von Tumbleweeds durchwehte, von Leuchtreklamen bestrahlte Wunschbiographie schreibt zu unverstellt Acht-Zylinder-getriebenen Songs - da fällt einem schnell wieder ein, wie sehr man den Wortwitz, das grundsolide Songwriting, die handwerklich so tadellos ausgeführte Musik dieses Mannes aus ganzem Herzen vermisst hat. Yee-haw!