Im Kleinen zeigt sich das Große. Winzige Tiere, die im Meer leben und sich mit dessen Strömung treiben lassen, zeugen von der globalen Erwärmung - und womöglich auch von den unheilvollen Folgen, die der Klimawandel für viele Lebewesen mit sich bringt. Die kleinen, überall in den Ozeanen schwebenden Tiere werden unter dem Begriff Zooplankton zusammengefasst. Darunter fallen etwa Ruderfußkrebse, Amöben und Schneckenlarven. Aber auch eine Tiergruppe namens Foraminiferen, die aus Forschersicht gegenüber dem Großteil anderen Zooplanktons den Vorteil haben, dass sie Kalkschalen bilden. Diese überdauern im Meeresboden Jahrhunderte. Das ermöglichte es einem Team um Lukas Jonkers von der Universität Bremen, zu untersuchen, wie sich der Klimawandel auf diese Tiere ausgewirkt hat.

Das Ergebnis, das sie kürzlich im Wissenschaftsjournal Nature präsentierten, fiel eindeutig aus. So wie sich mit Beginn der Industrialisierung zunehmend die Ozeane erwärmt haben, so hat sich parallel dazu auch die Zusammensetzung der Foraminiferen-Gemeinschaften verändert. Je stärker sich eine Region erwärmt hatte, umso mehr fanden sich dort Arten, die unter den Foraminiferen eher als die wärmeliebenden bekannt sind.

Erkenntnisse wie diese interessieren nicht nur Forscher, die sich speziell mit Plankton beschäftigen. Auf dem winzigen Getier beruht nahezu das gesamte tierische Leben in den Ozeanen. Fische fressen die Kleinstlebewesen und dienen ihrerseits größeren Fischen und Seevögeln als Beute. Bis zu den Meeressäugern wie Robben und Walen (von denen sich einige auch direkt vom Krill, ebenfalls Teil des Zooplanktons, ernähren) reichen die Nahrungsnetze, deren Basis das Zooplankton bildet. Genau genommen fangen die Abhängigkeiten sogar noch früher an. Denn das Zooplankton seinerseits frisst schwebendes pflanzliches Material, das sogenannte Phytoplankton. Doch auch dessen Reaktion auf den Klimawandel ist alles andere als umfassend bekannt.

Immerhin über die Reaktion der Foraminiferen auf die Erwärmung wissen die Forscher nun mehr. Die Verschiebungen in deren Gemeinschaften seien so markant, dass sie nicht allein auf natürlichen Schwankungen beruhen könnten, wie sie jedes Ökosystem zu allen Zeiten mitgemacht hat, schreibt die Gruppe um Jonkers. "Ich glaube, dass die Foraminiferen bezeichnend sind für das Zooplankton", sagt Jonkers. "Für andere Gruppen, die keine Schalen bilden, werden wir nie vor-industrielle Referenzdaten bekommen."

Das ist einer der Gründe, warum bislang vergleichsweise wenig bekannt ist darüber, wie das Zooplankton auf den Klimawandel reagiert. Zwar existieren mehrere Studien zu einzelnen Meeresregionen und Plankton-Gruppen. Doch erst allmählich ergibt sich daraus ein umfassendes Bild, das aber noch immer viele weiße Stellen aufweist. Zu komplex sind die Wechselwirkungen in den Ökosystemen, zu divers das Zooplankton und zu wenig erforscht die langfristigen Entwicklungen seiner Arten.

Vielen Arten wird es bereits zu warm, und sie wandern weiter nach Norden

Die sind besonders interessant in arktischen Gewässern, wo die Temperaturen stark steigen. Frühere Untersuchungen haben dort Ähnliches ergeben wie Jonkers Studie mit weltweiten Proben: Die Plankton-Gemeinschaften setzen sich in Regionen mit gravierend gestiegenen Temperaturen neu zusammen. "Es sieht so aus, als ob Zooplankton-Arten aus dem Nordatlantik jetzt besser noch weiter nördlich überleben könnten", sagt die Meeresbiologin Barbara Niehoff vom Alfred-Wegener-Institut (Awi) in Bremerhaven.

Eine weitere Folge des Klimawandels ist die Versauerung des Meerwassers. Doch ob oder wie sehr diese ein Problem für die Kleinstlebewesen darstellt, ist schwierig festzumachen. "Im Labor gibt es dazu zwar viele Studien. Demnach scheinen zum Beispiel Ruderfußkrebse eher widerstandsfähig zu sein, Flügelschnecken dagegen recht anfällig", sagt Niehoff. Wie es sich aber im Freiland damit verhält, lasse sich bislang nicht sagen.

Auch Niehoffs Awi-Kollegin Bettina Meyer kennt das Problem lückenhafter Plankton-Daten nur zu gut. Meyer erforscht im Südpolarmeer und Südatlantik unter anderem den Krill, der dort als Schlüsselart des Zooplanktons gilt. Sein Schicksal ist zwar vergleichsweise gut dokumentiert. Doch fallen viele Analysen alles andere als eindeutig aus. Als gesichert gilt, was sich auch anderswo zeigt: eine Migration Richtung Pol. Im offenen Ozean kommt der Krill seltener vor als früher, weiter südlich dagegen häufiger. Zudem scheint sich der Krill seltener fortzupflanzen (oder es sterben mehr seiner Larven), dafür überleben offenbar mehr erwachsene Tiere, und sie werden auch größer.

Weniger klar ist, was das für die Krill-Population insgesamt bedeutet. Zu Beginn des Jahres stellte Angus Atkinson vom Plymouth Marine Laboratory im Fachmagazin Nature Climate Change eine Abnahme der Krill-Population fest, die allerdings schon weniger dramatisch ausfiel, als Atkinson selbst sie 15 Jahre zuvor beschrieben hatte. Andere Autoren konnten keinen deutlichen langfristigen Rückgang des Krills ausmachen.

Für intuitive Schlüsse sind die Wechselwirkungen im Meer zu komplex

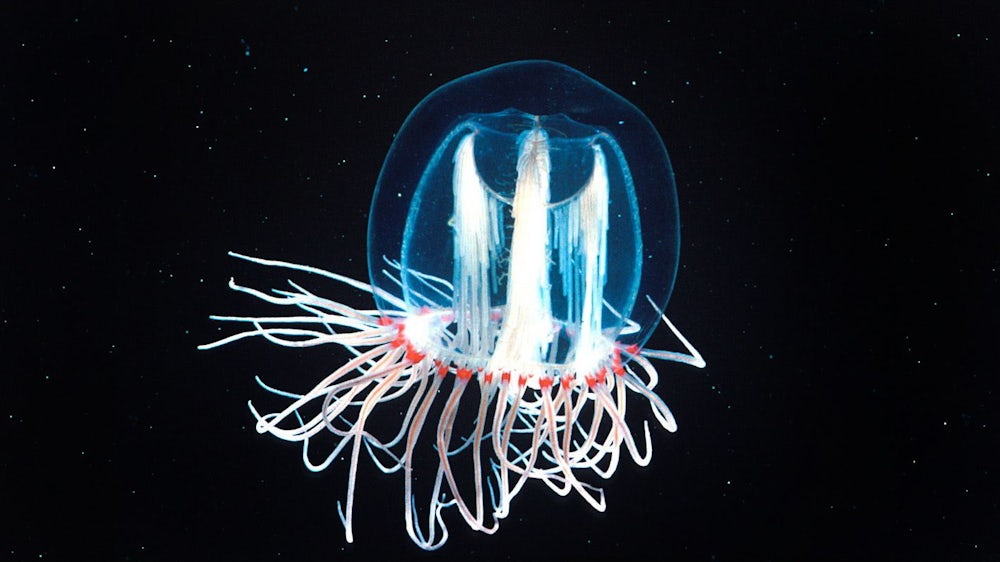

Zudem muss, was für den Krill gilt, nicht auch auf andere Vertreter des Zooplanktons zutreffen. Salpen beispielsweise, die äußerlich an Quallen erinnern, kommen sogar häufiger vor. "Aber das sind nur Punktaufnahmen", sagt Meyer. "Für anderes Zooplankton, das ebenfalls wichtig ist, haben wir zum Teil gar keine Monitoring-Daten."

Auch deshalb mahnen sie und ihre Kollegin Niehoff, die bisherigen Ergebnisse besonnen zu interpretieren. Zweifellos liegt der Schluss nahe, aus den Veränderungen beim Zooplankton düstere bis katastrophale Aussichten auch für all jene Tiere abzuleiten, die auf die Kleinstlebewesen angewiesen sind. So riefen im vergangenen Jahr Autoren um Simon Morley vom British Antarctic Survey im Fachmagazin Frontiers in Marine Science die mutmaßlichen Hauptverlierer des Klimawandels aus. Unter ihnen: Krillfresser wie Buckelwale und Adeliepinguine. Letztere zeigten, so Meyer, tatsächlich bereits die Tendenz, sich weiter nach Süden auszubreiten - dem Krill hinterher. Dennoch sagt die Wissenschaftlerin, es gebe keine belastbaren Daten dazu, ob es den Plankton-Fressern wegen der Veränderungen bei den Kleinstlebewesen schlechter geht. Umgekehrt bedeuten die bisherigen Erkenntnisse jedoch ebenso wenig, dass alles in bester Ordnung ist. Es braucht umfassendere Studien, um das Schicksal des Zooplanktons und seiner Räuber vorhersagen zu können, denn für intuitive Schlüsse sind die Wechselwirkungen im Meer zu komplex.

Wenn sich etwa die Zusammensetzung einer Plankton-Gemeinschaft in einer Meeresregion ändert, muss das an sich nicht schlimm sein. Aber dadurch kann sich auch das Phytoplankton-Vorkommen ändern, sodass die einzelnen Organismen nicht nur mit höheren Temperaturen, sondern auch mit neuen Nahrungs- und Lichtverhältnissen zurechtkommen müssen. "Die Frage wird sein, ob die Klimaänderungen zu schnell sind, oder ob sich das Zooplankton noch anpassen kann", sagt Jonkers. Eine Antwort haben er und seine Kollegen noch nicht.