Der Abstand wird wieder größer, und das bedeutet gute Aussichten. Während die Wirtschaft in den Industriestaaten seit Jahren mit weniger als zwei Prozent im Jahr nur verhalten wächst und das voraussichtlich auch weiter tun wird, gewinnt das Wachstum in den Entwicklungs- und Schwellenländern langsam an Fahrt. So mancher Abgesang war bereits geschrieben worden auf die Erfolgsgeschichte der Schwellenländer, die seit der Jahrtausendwende die Weltwirtschaft gezogen hatten. Wahrscheinlich, so zeigt ein Blick in aktuelle Daten und Prognosen, war das aber verfrüht.

Denn die Basis für ein gesundes Wachstum der Weltwirtschaft scheint sich allmählich zu stabilisieren. Grund dafür sind ebenjene Schwellenländer, denen noch vor nicht allzu langer Zeit bescheinigt wurde, als Wachstumsmotor auszufallen: Chinas Wirtschaft, die wichtigste in dieser Gruppe, dürfte in den bevorstehenden Jahren um mehr als sechs Prozent im Jahr wachsen, was für eine Volkswirtschaft dieser Größe noch immer enorm ist. Brasilien und Russland überwinden voraussichtlich im kommenden Jahr beide eine schwere Rezession.

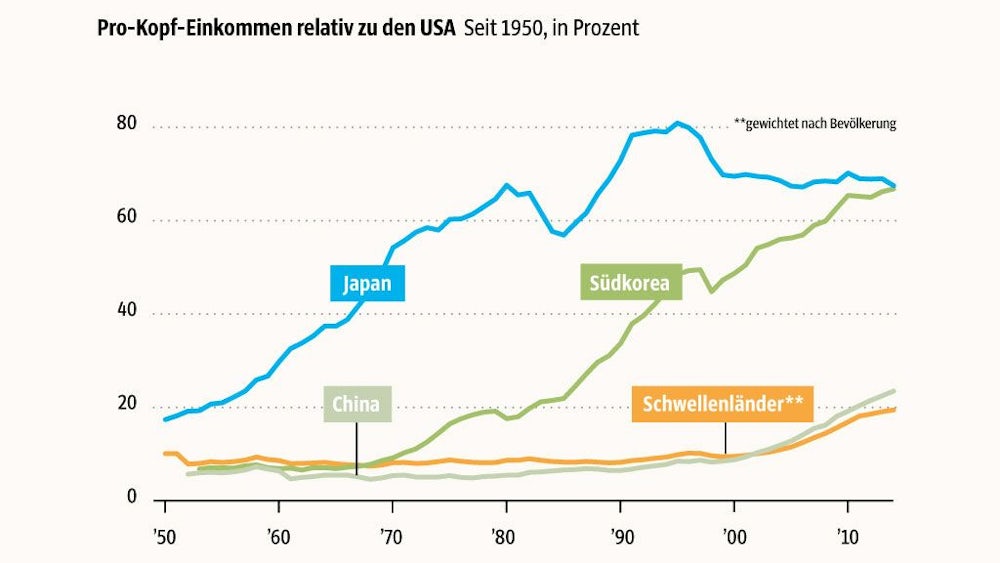

Chinas Pro-Kopf-Einkommen hat noch nicht einmal 25 Prozent des US-Niveaus erreicht

Seit 2013 haben die Währungen der meisten Schwellenländer stark abgewertet, das hat ihre Waren verbilligt und hilft nun beim Aufschwung. Auch Investoren bekommen wieder Lust: Hatten sie von 2013 an jede Menge Geld aus den ehemaligen Wachstumsregionen abgezogen, was den US-Dollar stark aufwerten ließ, investieren sie jetzt wieder in Märkten wie Südafrika oder Argentinien. Das zeigt nicht zuletzt der Anstieg der Währungskurse in diesen Ländern. So hat sich keine Währung in diesem Jahr so stark entwickelt wie der brasilianische Real. "Ungefähr seit 2012 befanden sich viele Schwellenländer in einer strukturellen Wachstumskrise", sagt Joachim Fels, Chefvolkswirt der Fondsgesellschaft Pimco. "Dazu kamen in den vergangenen Jahren externe Schocks: Ein starker Dollar und damit einhergehend ein Verfall der Rohstoffpreise." Alle drei Faktoren scheinen sich allmählich zu entspannen.

Die Schwellenländer: Das war einmal ein Synonym für das Wachstumswunder der Jahrtausendwende. Eineinhalb Jahrzehnte lang hielt diese Ländergruppe die Weltwirtschaft am Laufen. Nichts hat deutschen Autoherstellern, Schweizer Nahrungsmittelkonzernen oder amerikanischen Investmentbanken so viele Geschäfte beschert wie der wirtschaftliche Aufstieg in den aufstrebenden Nationen Asiens, Südamerikas und Afrikas. Dabei sahen viele Menschen, auch in Deutschland, die Globalisierung kritisch. Arbeitsplätze wurden nach Fernost verlagert, in Europa fehlten sie dann. Aber mit dem Wachstum in China, Indien oder Brasilien kamen die Aufträge für Maschinen, Autos, Chemikalien. Und mit ihnen kehrte auch in den Industrieländern das Wachstum zurück.

Bis im Jahr 2008 die Finanzkrise zuschlug und sich zur Weltwirtschaftskrise auswuchs. Der internationale Handel brach ein, die Nachfrage aus den Emerging Markets, wie die Schwellenländer im Englischen genannt werden, blieb aus. Ihr Wachstumsmodell, gestützt auf niedrige Währungskurse und billige Arbeitskräfte, stieß spätestens 2011 an seine Grenzen. "Die Arbeitskosten waren stark gestiegen, die Währungen hatten real aufgewertet, Exporte wurden dadurch teurer", sagt Fels. Noch im vergangenen Jahr fürchtete man, mit den Schwellenländern gehe es so schnell bergab, dass die gesamte Welt ein Problem bekommt. In Shanghai waren die Aktienkurse binnen zehn Wochen um 40 Prozent gefallen, Öl war so billig wie seit zwölf Jahren nicht mehr, der brasilianische Real: auf historischem Tief.

Wenn die Emerging Markets als Motor für die Weltwirtschaft ausfallen, wo soll dann noch das Wachstum herkommen? Das fragten sich viele Beobachter. Die Industrienationen konnten angesichts niedriger Zinsen und hoher Schulden wenig für den Aufschwung tun. Und die Schwellenländer steckten in ihrer Strukturkrise fest.

Doch die Sorgen waren übertrieben. Anders als befürchtet kommt es nicht zu einem synchronen Abschwung, vielmehr emanzipieren sich die Schwellenländer jetzt. Treffen die aktuellen Prognosen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank zu, werden ihre Wachstumsraten im kommenden Jahr spürbar anziehen, während die Lage in Europa, den USA und Japan schwierig bleibt. "Zum ersten mal in der Geschichte der Nachkriegszeit entwickelt sich die wirtschaftliche Dynamik in den Industrie- und Entwicklungsländern nicht mehr parallel, sondern gegenläufig", sagt Martin Hüfner, Chefvolkswirt des Vermögensverwalters Assenagon.

SZ-Grafik; Quellen: IWF; CPB; Penn World Tables

SZ-Grafik; Quellen: IWF; CPB; Penn World Tables

SZ-Grafik; Quellen: IWF; CPB; Penn World Tables

Doch auch durch die Gruppe der Emerging Markets verläuft ein Riss. In den Daten des Internationalen Währungsfonds haben sie ein deutliches Übergewicht: 39 Staaten in der Gruppe der entwickelten Volkswirtschaften stehen 152 Länder gegenüber, die zu den Entwicklungs- und Schwellenländern gezählt werden. Die Mehrheit dieser Staaten, etwa Nigeria, Turkmenistan oder Venezuela, lebt vom Rohstoffexport; ihre Wirtschaft ist besonders anfällig für Preisschwankungen. Seitdem vor gut zwei Jahren die Ölpreise zu fallen begannen und sich damit auch andere Rohstoffe teils extrem verbilligten, wird die Spaltung zwischen Rohstoffimporteuren und Exportländern immer deutlicher.

Letztere, so die Ökonomen der Weltbank in den Prognosen, "kämpfen darum, sich an dauerhaft niedrigere Rohstoffpreise anzupassen." Ihre Volkswirtschaften sind im vergangenen Jahr durchschnittlich nur um 0,2 Prozent gewachsen, so langsam wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Die Prognosen für das laufende Jahr und 2017 hat die Weltbank kürzlich erneut nach unten korrigiert. Im Kontrast dazu standen die Nettoimporteure von Rohstoffen mit einem Wachstum von 5,9 Prozent 2015 ziemlich gut da. Für diese Gruppe erwartet die Weltbank im laufenden Jahr ein "stabiles Wachstum" von 5,8 Prozent.

Für die Zukunft gibt es Anlass zur Zuversicht. "Auch längerfristig werden die Schwellenländer noch eine viel höhere Wachstumsdynamik als die Industrieländer aufweisen", sagt Professor Stefan Kooths, Leiter des Prognosezentrums beim Institut für Weltwirtschaft (IfW). Sieht man sich die Pro-Kopf-Einkommen der Schwellenländer im Vergleich zu den USA an, wird klar: Das Aufholpotenzial ist riesig. China zum Beispiel hat noch nicht einmal 25 Prozent des US-Niveaus erreicht. Es ist allerdings nicht zu erwarten, dass es nun stetig aufwärts geht. Immer wieder wird es Rückschläge und Übertreibungen geben, die korrigiert werden müssen. Dann stottert und ruckelt der Wachstumsturbo - zum Entsetzen der übrigen Welt.

Kooths ist aber zuversichtlich, dass die Länder ihre Aufgaben meistern können. "Es gibt keinen Grund, warum große Schwellenländer wie China oder Brasilien sich nicht einreihen sollten in die Serie von Erfolgsgeschichten, die wir vor rund 50 Jahren in Japan und Südkorea gesehen haben, außer dass sie sich selbst im Weg stehen", sagt der Ökonom. Entscheidend fürs Gelingen sei, dass autoritäre Regime lernen loszulassen, damit sich die Marktwirtschaft frei entfalten kann. Das Jahrhundert bietet noch viel Stoff für weitere Wirtschaftswunder.