Das Kürzel "D2C" sieht nicht besonders schick aus, klingt nach schlimmem Marketingsprech, gehört aber trotzdem zu den neuen Lieblingswörtern der Mode. Denn "Direct-to-consumer", wie es in voller Länge heißt, steht für den direkten Draht zum Kunden, ohne Umwege über Zwischenhändler und deshalb für viel größere Margen. In den vergangenen Monaten war häufig die Rede davon, dass Marken wie Gucci, Nike oder Timberland in Zukunft weniger auf klassische Einzelhändler setzen und ihre eigenen Vertriebskanäle stärken wollen, vor allem online. Die Verbreitung über Dritte haben viele Megabrands schlicht nicht mehr nötig. Über Ladensterben und Monokultur in den Einkaufsstraßen muss sich keiner mehr wundern.

Daneben gibt es immer mehr sogenannte D2C-Brands in der Mode, die gleich von vornherein die Abkürzung nehmen: Sie fangen mit dem eigenen Onlinestore an und etablieren ihre Marke ganz ohne physische Präsenz, bis vor wenigen Jahren undenkbar. Junge Unternehmen und Designer mit überschaubarem Kapital waren stets davon abhängig, ihre Kollektionen auf Messen vorzustellen, um dort hoffentlich von möglichst vielen Einkäufern entdeckt zu werden. Wer nicht in den Boutiquen hing, war quasi unsichtbar. Wer dort nicht verkaufte, konnte einpacken.

Doch mit Instagram, diesem ewig geöffneten, globalen Schaufenster, und dem Trend zum Onlineshopping, haben sich die Regeln plötzlich gedreht. Selbst mit vergleichsweise wenig Geld kann man auf Social Media viel Aufmerksamkeit erreichen und seine Follower von dort direkt in den eigenen, mitunter simpel gebauten Web-Shop lenken. "Digital Natives" werden Marken wie das amerikanische Everlane, das französische Sézane oder das Berliner Schuhlabel Aeyde deshalb auch genannt, weil sie gewissermaßen online geboren wurden. Klingt schon besser, außerdem moderner, und dass ihrem Modell die Zukunft gehört, davon gehen viele in der Branche sowieso aus. Denn es ist nicht nur für die Marken wirtschaftlicher, sondern im besten Fall auch für die Kunden.

"Ich habe mich immer gefragt, warum es eigentlich so schwer ist, ein paar hochwertig gefertigte Schuhe zu einem halbwegs erschwinglichen Preis zu bekommen", sagt Luisa Krogmann. Die 33-Jährige arbeitete im Einkauf und Marketing bei Zalando, sie kannte sich aus mit Angebot und Nachfrage, mit Kosten und Margen. Wenn sie ihre Designerschuhe im Sale für die Hälfte kaufte, wusste sie also, dass Marken und Verkäufer dann immer noch Gewinn machten. Der Einzelhandel schlägt etwa das Zweieinhalbfache auf den Einkaufspreis auf. 2015 gründete sie gemeinsam mit ihrem Arbeitskollegen Constantin Langholz-Baikousis "Aeyde". Sie starteten mit 13 Modellen, machten Fotos für Instagram, luden Influencer und Journalisten ins Büro ein. Der Erfolg kam nicht von heute auf morgen, aber die Umsätze stiegen kontinuierlich.

Mittlerweile gibt es mehr als 100 Schuhvarianten pro Saison, neuerdings auch Schmuck, seit 2017 haben sich die Umsätze verdreifacht, und das Digitalgewächs Aeyde ist plötzlich auch bei anderen Händlern gelandet. Sie verzichten dort zwar auf Gewinn, weil die Verkaufspreise die gleichen bleiben und der Retailer seinen Anteil bekommt, aber bei Net-a-porter oder Galeries Lafayette in Paris gelistet zu sein, besitze Strahlkraft, so Krogmann. "Das ist wie Werbung für uns: Wer dort die Marke kennenlernt, kauft das nächste Paar im besten Fall direkt bei uns."

Wenn der Schuhkäufer beim Designer persönlich bestellt, lernt man sich besser kennen

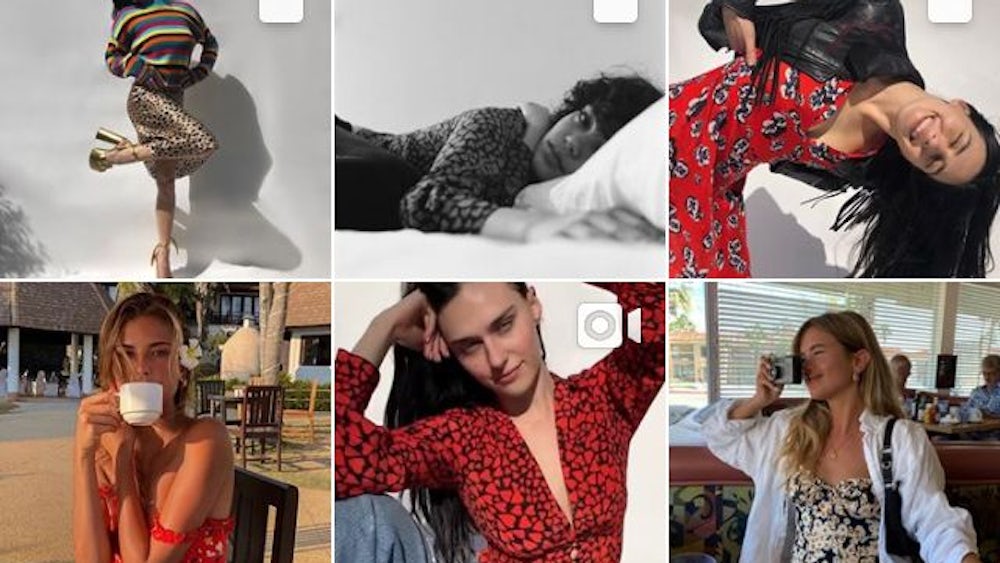

Die Fitnessmarke Outdoor Voices, das Schmucklabel PD Paola, Taschen von Staud oder das australische Modelabel Réalisation Par, das mit sexy Wickelkleidern und einem Leoparden-Rock einen Instagram-Hit landete: Die Geburtenrate der Digital Natives steigt stetig. Die neue Instagram-Funktion "Checkout", die gerade in den USA getestet wird, dürfte die Tendenz noch steigern. Kunden werden dann nicht langwierig weiter- und oft fehlgeleitet, sondern können direkt in der Instagram-App einkaufen. Bei Aeyde kommen nach eigenen Angaben schon jetzt 40 Prozent der Online-Umsätze über Social Media. Everlane, die spanische Schuhmarke Miista oder die Schweizer Brillenmanufaktur Viu betreiben längst auch eigene stationäre Läden. Wer es sich irgendwann leisten kann, fährt mehrgleisig. "Im Grunde brauchen wir nur einen guten Raum, ein paar Brillenmodelle für die Auslage und ein iPad, schon können wir loslegen", sagt Kilian Wagner, einer der Gründer von Viu. Weil online gewachsene Marken schlanke Strukturen und erprobte digitale Abläufe haben, funktioniert der Laden mehr wie ein Showroom, ohne große Büros und Lager in den Hinterzimmern. Das Start-up fing 2013 ausschließlich im Netz an, arbeitete danach mit einigen Konzeptstores zusammen und betreibt mittlerweile mehr als 40 eigene Filialen. 2018 verkauften sie über 100 000 Brillen. Durchschnittspreis, selbst für die in Italien handgefertigten Acetatrahmen: 200 Euro, inklusive Gläser. Beim normalen Optiker müsste eine Brille locker doppelt so viel kosten, damit alle Beteiligten davon leben können.

"Wenn du direkt an deine Kunden verkaufst, erfährst du außerdem viel mehr über sie", sagt Wagner. Welche Modelle ziehen? Suchen die Leute andere Farbkombinationen? Wer vor allem über Dritte vertreibt, kriegt davon kaum etwas mit und produziert womöglich am Markt vorbei. "Wir sehen genau, wer wo was kauft", sagt Wagner. Neu in der Kollektion: eine Doppelsteg-Brille aus japanischem Titan, ähnlich wie bei Derrick früher, aber in neuen Farbkombinationen. Offenbar die, die Kunden gerade suchen.