Eine Karikatur aus einer deutschen Tageszeitung im Jahr 2007. Die Ehefrau fragt ihren Gatten, der am Frühstückstisch die Russki Business News studiert: "Dmitrij, Bärchen, was wünscht du dir zum Geburtstag?" Hinter der Zeitung grummelt der Millionär: "Den VfB Stuttgart."

In der Zeichnung finden sich mehrere Stereotypen der Deutschen über die Russen: Der russische Bär, der unfassbare Reichtum der Oligarchen (und deren Engagement bei Fußballklubs wie dem FC Chelsea), die enorme soziale Ungleichheit und klare Geschlechterrollen. Es fehlen nur der Wodka und der weite Raum Sibiriens.

Die Karikatur ist in der Berliner Ausstellung "Unsere Russen, unsere Deutschen" zu sehen, die versucht, die Hintergründe der jeweiligen Klischees zu beleuchten. Neben Gemälden und Zeichnungen werden Alltagsgegenstände wie Zeitschriftentitel und natürlich auch Propagandaplakate und Cartoons präsentiert.

Durch die Jahrzehnte ziehen sich verschiedene Vorurteile: Russen schätzen Deutschland als Land der Moderne und des technischen Fortschritts, blicken anerkennend und fast neidisch auf den Arbeitseifer und Fleiß der Menschen. Zugleich gelten die Deutschen seit dem 19. Jahrhundert als geizig und selbstgefällig.

Den Deutschen fallen zu den Russen vor allem Attribute wie trinkfest, gesellig, tapfer und großzügig ein. Anders wurden jedoch stets die Machthaber gesehen. Schon im 19. Jahrhundert galt das Zarenreich als Bewahrer der reaktionären Ordnung und Verbündeter der eigenen Herrscher, um den Deutschen die ersehnten freiheitlichen Rechte zu verweigern. Reiseberichte aus dieser Zeit heben die schweren Lebensumstände der russischen Bauern hervor und sprechen von "einer despotischen Herrschaft über ein barbarisches Land".

Peter Jahn, Koordinator der Ausstellung, sieht in Vorurteilen an sich nichts Schlechtes: "In diesen Bildern findet sich auch ein Stück Realität und deren Vereinfachung ist für unsere Orientierung unerlässlich." Ohne solche Reduktionen stünden die Menschen der Fülle aller möglichen Informationen hilflos gegenüber.

Jahn hat jedoch festgestellt, dass die alten Bedrohungsbilder seit einiger Zeit in den deutschen Medien und der Politik wieder Konjunktur haben und nur wegen der hohen Popularität von Michail Gorbatschow zeitweise in den Hintergrund traten.

Rückgriff auf alte Bilder

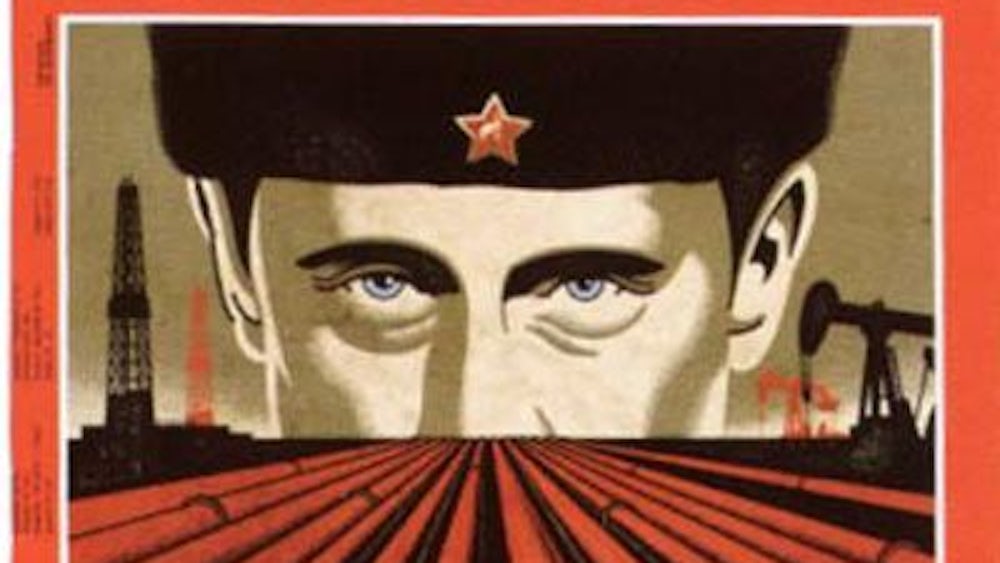

Heute würden die undemokratischen Elemente der Putin-Regierung wieder mit den alten Bildern der Despotie beschrieben und illustriert - ein Titelbild des Nachrichtenmagazins Der Spiegel über Putin und Gazprom zitiert ein CDU-Wahlplakat aus dem Jahr 1953, das einem am Horizont lauernden Rotarmisten zeigt.

Jahn, der bis zu seiner Pensionierung das Deutsch-Russische Museum in Berlin-Karlshorst geleitet hat, klagt, dass diese Bilder auf eine "wenig reflektierte Weise" verwendet und der russischen Realität nicht mehr gerecht werden.

In Westeuropa habe man noch nicht realisiert, dass erst in der Amtszeit von Wladimir Putin die Staatlichkeit Russlands wiederhergestellt und den unter Jelzin herrschenden Zerfallsprozess aufgehalten habe. "Es ist auch für uns in Europa gut, wenn es in Russland mehr Stabilität gibt", sagt Jahn. Die Einschränkung der Pressefreiheit, der fehlende Pluralismus und die gelenkte Demokratie müssten natürlich offen kritisiert werden, doch Jahn vermisst eine bessere Einordnung.

"Seit Jahren berichten fast alle deutschen Medien vom Ende der Pressefreiheit in Russland, doch das gilt nur für das Fernsehen. Auf dem Buchmarkt kann ebenso wie im Internet nahezu alles veröffentlicht werden und einige Zeitungen wie Komersant drucken täglich kritische Analysen", sagt Jahn.

Auch die Darstellung, der Staatskonzern Gazprom greife in imperialistischer Manier nach westlichen Energieunternehmen, sei überzogen - die russische Wirtschaft sei stark auf enge Beziehungen mit der Europäischen Union angewiesen.

Jahns Vorwurf: Die deutsche Öffentlichkeit macht es sich zu einfach und greift zu häufig auf alte Muster zurück. Eines habe die Arbeit an der Ausstellung, die im Frühjahr auch in Moskau zu sehen sein wird, gezeigt: "Kein Klischee ist unveränderlich."

Lesen Sie auf der nächsten Seite, was die Deutschen seit dem 19. Jahrhundert an Russland schätzen.

Die Bedeutung des Krieges ist für die deutsch-russischen Beziehungen kaum zu überschätzen. In der Ausstellung ist eine Broschüre aus dem Jahr 1813 zu sehen: "Über die russischen Soldaten und wie man es anzufangen hat, dass man gut mit ihnen auskommt." Das Heft wurde in Leipzig gedruckt, da dort nach der Völkerschlacht viele russische Soldaten in der Stadt waren. Zudem mussten Tausende Deutsche als Soldaten mit Napoleon in einen Krieg ziehen, den nur wenige überlebten.

Die reaktionären Herrschaftsverhältnisse wurden vor allem von deutschen Studenten und Intellektuellen kritisiert. Den Russen unterstellte man "Faulheit, Verstellung, Heimtücke, Verschwendung, Sinnlichkeit und Schmutz" - es entstand eine Gegenwelt zum Idealbild des Deutschen. Zwar brachen Forscher wie Alexander von Humboldt und Schriftsteller in den Osten auf und berichteten von der Weite des Raumes und der Natur, doch die meisten vermieden klare Stellungnahmen.

Diese von Furcht und Abwehr geprägte Sicht Russlands blieb lange bestehen. In der Bismarckzeit domininierte das deutschnationale Denken, wonach Russen und Slawen keine gleichwertigen Nationen seien. Die Russen seien "Asiaten" und hätten mit der europäischen Kultur nichts zu tun. Zugleich fanden die Romane von Tolstoi und Dostojewski in Deutschland begeisterte Leser - nicht nur Thomas Mann schwärmte von der "russischen Seele".

Die Einschätzung des Historikers Hans Hecker, der deutsche Blick auf Russland sei stets zwiespältig gewesen, wird vor allem im 20. Jahrhundert deutlich. Im Ersten Weltkrieg hatten Tausende Deutsche erstmals Kontakt mit Russland und berichteten von der Landschaft, den Menschen und deren widrigen Lebensumständen.

Geteilte Meinung

Nach der Oktoberrevolution 1917 und dem Sieg der Bolschewiki teilte sich die Meinung: Das Bürgertum warnte vor dem Sozialismus, während Arbeiter ihre Solidarität mit den Kommunisten erklärten. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten verknüpfte die Propaganda die bestehenden Feindbilder mit dem Antisemitismus - Plakate warnten vor dem "jüdischen Bolschewismus".

Spannend ist die Zeit nach 1945: In der Bundesrepublik wurde lediglich die Judenfeindlichkeit entfernt, ansonsten blieben in Zeiten des Kalten Krieges die Feindbilder und Stereotpyen erhalten. Verbreitet war ein folkloristisches Russland-Bild, in dem Kosakenchöre singen und Wodka getrunken wird.

Klischees auch in der Musik

Dies wird an den Hörstationen deutlich, wo neben Udo Lindenberg auch Dschinghis Khan und Boney M. über die gleichen Motive trällern. Schon 1934 trällerten die Comedian Harmonists: "Wenn die Sonja russisch tanzt/fühlt man ihre Glut/ Wolga, Wodka, Kaukasus/liegen ihr im Blut. Sogar der Wladimir/ist ganz verrückt nach ihr/ Er lässt den Wodka stehn/nur um sie anzusehn."

In der DDR war das Bild aus ideologischen Gründen anders. Die Devise lautete: "Vom Sowjetmenschen lernen, heißt siegen lernen" und wurde in unzähligen Wandzeitungen, Denkmälern und Plakaten wiedergegeben. 50 Jahre lang waren Soldaten der Roten Armee in Ostdeutschland stationiert, Russisch war verpflichtende Fremdsprache. Viele DDR-Bürger konnten sich selbst ein eigenes Bild machen - es fiel differenzierter aus als das offizielle Freundschaftsgejubel, aber fast alle machten gute Erfahrungen.

Gorbatschows Reformpolitik von Glasnost und Perestroika wurde in der DDR-Bevölkerung unterstützt - man erhoffte sich eine Lockerung des Honecker-Mielke-Regimes. Als "Gorbi" die deutsche Wiedervereinigung unterstützte, schossen die Sympathiewerte im ganzen Land in die Höhe.

Gerade im Vorfeld der russischen Präsidentschaftswahl am 2. März 2008 hätte man sich in der Ausstellung noch mehr aktuelle Exponate und Interpretationen gewünscht. Dem schon erwähnten Spiegel-Cover werden auch Flyer der vielen Veranstaltungen à la "Russendisko" oder "Datscha-Dub" präsentiert - hier hat das moderne Russland ein recht gutes Image.

Lesen Sie auf der nächsten Seite, was die Russen an Deutschland und den Deutschen schätzen.

Für die Russen war Deutschland lange das "Fenster zu Europa" und gerade in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bevorzugtes Reiseziel des Adels. Auch als Studienort war Deutschland sehr angesehen. Seit der Einladung durch Zar Peter I. arbeiten viele deutschstämmige Wissenschaftler, Mediziner und Arbeiter in Russland und auch deutsche Firmen wie Siemens machten schon im 19. Jahrhundert im Osten gute Geschäfte. Zudem siedelten sich bereits unter Zarin Katharina II. viele deutsche Bauern an der Wolga an. Auch die deutsche Kultur mit Schiller, Goethe und Wagner-Opern wurde geschätzt.

Die Historikerin Natalja Tschewtajkina kommt zu dem Fazit: "Mit keinem anderen westeuropäischen Volk hatten die Russen seit dem 18. Jahrhundert so enge und so widersprüchliche Beziehungen wie mit den Deutschen, die als 'Hassliebe' charakterisiert werden können."

"Was den Russen stark macht, ist des Deutschen Tod"

An den Deutschen gefiel der Arbeitseifer, die Pünktlichkeit und der Fließ, doch zugleich hielten die russische Öffentlichkeit die Lebensweise der deutschen Bürger für beschränkt, geizig, gefühllos und selbstgefällig. Das fortschrittliche Deutschland wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts zunehmend kritisch gesehen.

Ein sogenannter Lubok - ein illustrierter, volkstümlich gestalteter Bilderbogen - zeigt einen deutschen Städter, der einem russischen Bauern zu erklären versucht, wie ungesund dessen Lebensstil sei. Der Titel des Bogens ist eine Anspielung auf ein russisches Sprichwort: "Was den Russen stark macht, ist des Deutschen Tod."

Im 20. Jahrhundert pendelte die Einstellung der Russen gegenüber den Deutschen zwischen extremen Ausschlägen von Feindschaft und Sympathie. Im Ersten Weltkrieg standen sich beide Nationen als Feinde gegenüber - der Einsatz von Giftgas passte zur russischen Vorstellung des grausamen und kalten Deutschen und dessen Militarismus.

Kein Land hatte mehr Opfer in dem von Hitler-Deutschland ausgelösten Zweiten Weltkrieg zu beklagen als die Sowjetunion. Die Propaganda war keineswegs zimperlich: "Der Deutsche isst das Brot unserer Kinder" steht über einem Plakat, das plündernde Soldaten zeigt.

Nach 1945 mussten auch die Russen unterscheiden: Die Ostdeutschen waren proletarische Freunde, während die westdeutschen Kapitalisten weiter als Feinde galten. Die Wertschätzung für deutsche Autos und Technik blieb jedoch begehrt und seit den siebziger Jahren belieferte Moskau die Bundesrepublik mit Erdgas.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Wiedervereinigung hat sich das Bild erneut gewandelt: Deutschland wird als zuverlässiger Wirtschaftspartner angesehen und ist ein beliebtes Reiseziel. Vermeintlich triviale Exponate wie russische Reiseführer über Weimar und Frankfurt zeigen das große Interesse: Es gibt einen Markt für solch spezialisierte Produkte.

Aktuelle Umfrageergebnisse zeigen, dass etwa zwei Drittel der Russen Deutschland sympathisch finden und sich die alten Feindbilder nicht verfangen haben. Viele Russen trennen zwischen dem Volk und der Staatspolitik und entdecken Parallelen: Beide Staaten hatten unter den Diktatoren Hitler und Stalin zu leiden.

Die Ausstellung "Unsere Russen, unsere Deutschen. Bilder vom Anderen 1800-2000" ist noch bis zum 2. März 2008 im Neuen Flügel im Berliner Schloss Charlottenburg zu sehen. Weitere Informationen unter www.unsererussen.de. Ein ausführlicher Katalog ist im Christoph Links Verlag zum Preis von 24 Euro erschienen.