Der Landkreis Landshut hat einen schönen Werbeslogan: "Wohlfühlen mitten in Bayern". Doch richtig gut hat sich am Freitag im Herzen Niederbayerns keiner mehr gefühlt. Aus allen Wolken sei er gefallen, als er die Meldung morgens im Radio gehört habe, sagt Landrat Peter Dreier. Die Nachricht, dass das Atomkraftwerk Isar bei Landshut wie drei andere Standorte in Deutschland Castoren aufnehmen soll, die eigentlich mal für Gorleben geplant waren. Seitdem ist die gesamte Region in Aufruhr. "Wie vor den Kopf gestoßen" fühle er sich, sagt Dreier. Er sei davon ausgegangen, dass am Kernkraftwerk Isar lediglich die Brennstäbe zwischengelagert werden sollten, die beim Rückbau anfielen. Allein damit wäre der Landkreis bis zum Ende dieses Jahrhunderts belastet. So etwas werde man sich nicht bieten lassen, sagt Dreier. "Wir werden uns heftigst zur Wehr setzen."

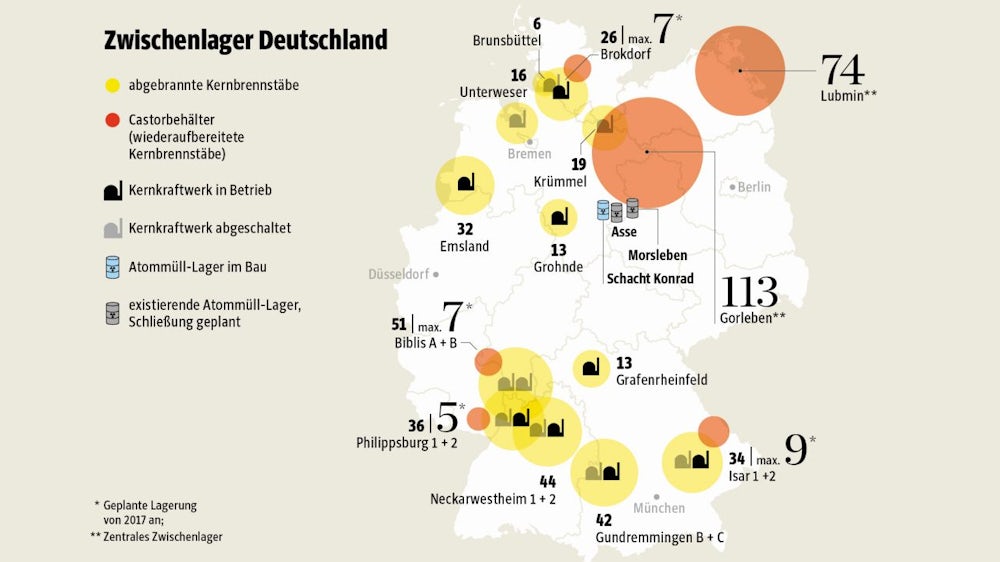

Was den Landrat auf die Palme bringt, könnte das akuteste Atommüll-Problem aus der Welt schaffen: insgesamt 26 Castoren, die aus Wiederaufarbeitungsanlagen in Großbritannien und Frankreich zurück nach Deutschland kommen sollen, und das von 2017 an. Es sind die letzten Reste einer Zeit, in der abgebrannte Brennelemente gewissermaßen recycelt wurden. In den Castoren befindet sich jener hoch radioaktive Rest, aus dem sich beim besten Willen kein neuer Atomstrom mehr gewinnen ließ. Das unterscheidet diese Castoren auch von denen, die normalerweise an Atomkraftwerken lagern. Und die nun verteilt werden sollen auf Zwischenlager in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein. "In einem bundesweit ausgewogenen Verhältnis", findet Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD). Nur sehen das nicht alle so, allen voran in Bayern.

Die Castoren sind auch nicht mit den schönsten Bildern verbunden. Jahrelang landeten diese Castoren nach Überwindung von Sitzblockaden und an Schienen festgeschweißten Demonstranten im Zwischenlager Gorleben, gleich gegenüber jenes Salzstocks, der jahrzehntelang als Favorit für ein Endlager galt. Als sich Bund und Länder darauf einigten, die Suche nach einem Endlager neu zu beginnen, schossen sie gleich auch das Zwischenlager ab. Das Land Niedersachsen hatte darauf bestanden. Seither sind die 26 Castoren heimat- und ziellos: 21 aus dem britischen Sellafield, fünf aus La Hague in Frankreich. Gespräche darüber laufen seit vielen Monaten, doch jedes scheiterte: Entweder legten sich die betroffenen Länder quer, oder die Konzerne weigerten sich, die nötigen Anträge zu stellen. Die vier Atomkonzerne RWE, Eon, Vattenfall und EnBW halten Gorleben ohnehin für die bessere Lösung, entsprechende Klagen und Beschwerden sind anhängig, bis hinauf nach Karlsruhe. Ohne Anträge aber keine Genehmigung, ohne Genehmigung kein Ziel. So steckten die Gespräche fest.

Ein achtseitiges Konzept aus dem Bundesumweltministerium soll das Problem nun lösen helfen - im Konsens mit den Unternehmen. Außer der Verteilung auf die vier Standorte klärt es auch die technischen Voraussetzungen, um die Castoren in den Zwischenlagern unterzubringen. Ganz offensichtlich sollen die Kosten für die Unternehmen möglichst gering gehalten werden. So ist von Vorrichtungen, mit denen sich ein kaputter Castor-Behälter neu verschließen oder austauschen ließe, kaum noch die Rede. Eine solche "Deckelwechselstation" werde erst nach 2050 nötig, wenn die Behälter endgültig in einem Endlager verschwänden, sagt Hendricks.

Die Energieversorger wollen diesen Vorschlag nun erst einmal "prüfen", heißt es in den gemeinsamen Eckpunkten, die Hendricks und die vier Konzernchefs am Freitag aushandelten. Das Ganze stehe unter dem Vorbehalt, dass eine "genehmigungsrechtlich und wirtschaftlich akzeptable" Lösung gefunden werde. Die Klagen wollten sie erst einmal ruhen lassen.

Bliebe noch das Problem Bayern. Dort befand Staatskanzlei-Chef Marcel Huber (CSU) den Vorstoß gleich als "politisch unklug und dreist". Wolle der Bund hier allein entscheiden, "stellt er eine Einigung bei der Energiewende insgesamt in Frage". Alles hänge mit allem zusammen.

Tatsächlich hätte die Staatskanzlei in Sachen Isar nicht viel zu sagen. Sowohl die Transporte als auch die Einlagerung der Castor-Behälter würden vom Bundesamt für Strahlenschutz genehmigt, und das sitzt in Salzgitter. Und weil nach Auffassung des Bundes baulich kaum etwas in den Zwischenlagern verändert werden soll, fällt auch die sonst übliche Prüfung der Umweltverträglichkeit flach, bei der Bürger beteiligt werden. Für Ärger dürfte auch sorgen, dass Isar bis zu neun, die anderen Zwischenlager aber nur höchstens sieben Castoren aus La Hague und Sellafield zurücknehmen sollen. In Bayern, sagt Hendricks, sei eben der meiste Müll angefallen.

Die anderen drei Länder, allesamt mit grünen Umweltministern, begrüßten den Vorstoß. "Wir ducken uns nicht weg", sagte Hessens Ministerin Priska Hinz. "Ich erwarte jetzt, dass auch alle anderen Länder ihrer Verpflichtung nachkommen."