Es werden eine Menge Titel vergeben an diesem ersten Kongress-Tag draußen in der Neuen Messe, aber dieser ist eindeutig der schönste: Bill Heald nämlich, der aus Basingstoke, UK, anreisen wird, ist die "Ikone der Rektumchi-rurgie", und fragt sich vielleicht, ob das eine Ehre ist oder eine Peinlichkeit: der Held zu sein von Menschen, die hauptberuflich am Mastdarm herumschneiden.

Aber das Herumschneiden ist ja der Anlass dieser Zusammenkunft, des 132. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, einer Zusammenkunft, die ihre Bedeutung schon dadurch beweist, dass 5000 Leute gekommen sind, unter denen sich noch ganz andere Ikonen finden lassen als solche der Darmmedizin. Peter M. Vogt zum Beispiel, der dem Kongress wie der Chirurgen-Gesellschaft als Präsident vorsteht, beschäftigt sich an der Medizinischen Hochschule Hannover mit der Hand und ihrer Wiederherstellung, falls sie kaputtgegangen ist. Er hat dem Kongress sein Motto gegeben, es heißt "Chirurgische Heilkunst im Werte-Wandel". Auf das Thema ist Vogt gekommen, weil er diesen Wertewandel vor allem bei den Patienten festgestellt hat, nämlich einer "veränderten Einstellung der Menschen zum Risiko". Das wirkt sich so aus, dass der eigentliche Zweck ärztlicher, also auch chirurgischer Kunst, die Heilung nämlich, zur "Minimal-Erwartung" wird: Daneben möchte alles doch auch noch schmerz-, nebenwirkungs- und komplikationsfrei geschehen, schnell sowieso, mit Komfort und Service wie in einem guten Hotel, das Ganze natürlich gratis: "Vom Schicksalsschlag zum versicherten Schadensfall" nennt Vogt das, und es macht den Job des Arztes nicht einfacher, dass er nicht mehr als der Heiler angesehen wird, sondern als eine Art Reparateur: "Chirurgie wird zu einem Produkt, das man erwirbt", sagt Vogt. "Das Ergebnis soll dann auch perfekt sein."

Gut, dass der Präsident seinen Generalsekretär dabei hat bei der Pressekonferenz zur Eröffnung des Kongresses, Hans-Joachim Meyer strahlt die heitere Resignation langer Berufserfahrung aus, als er klarstellt, dass es das Risiko Null bei chirurgischen Eingriffen nicht geben kann, weil jeder Patient anders ist, und weil deshalb auch eine banale Operation wie ein entzündeter Blinddarm plötzlich lebensbedrohlich werden kann. Und deshalb, so Meyer, sage er seinen Patienten immer zwei Dinge: "Erstens, zaubern kann ich auch nicht. Und zweitens: Ein Arzt, der sagt, bei ihm gebe es keine Komplikationen, der lügt entweder. Oder er hat keine Patienten."

So vorbereitet auf die Realität des chirurgischen Alltags, fällt der Gang leicht hinunter in das Foyer, wo die Medizinindustrie zeigt, wozu sie in der Lage ist und was sie sich ausgedacht hat - und das ist natürlich sehr viel mehr als die zündenden Werbeslogans. Eine Firma etwa brüstet sich selbst "Wegbereiter für das pelvine Neuromonitoring" zu sein, was bestimmt Begeisterung auslöst bei jedem, der versteht, was das bedeutet. Eine andere beteuert, mit ihren Geräten habe der Chirurg "das Gewebe fest im Griff", während eine dritte "die Rolle Ihres Lebens" verspricht, was aber kein Casting für eine Reality-Show ist, sondern ein zusammengerolltes Vlies, das zum Stillen von Blutungen verwendet wird.

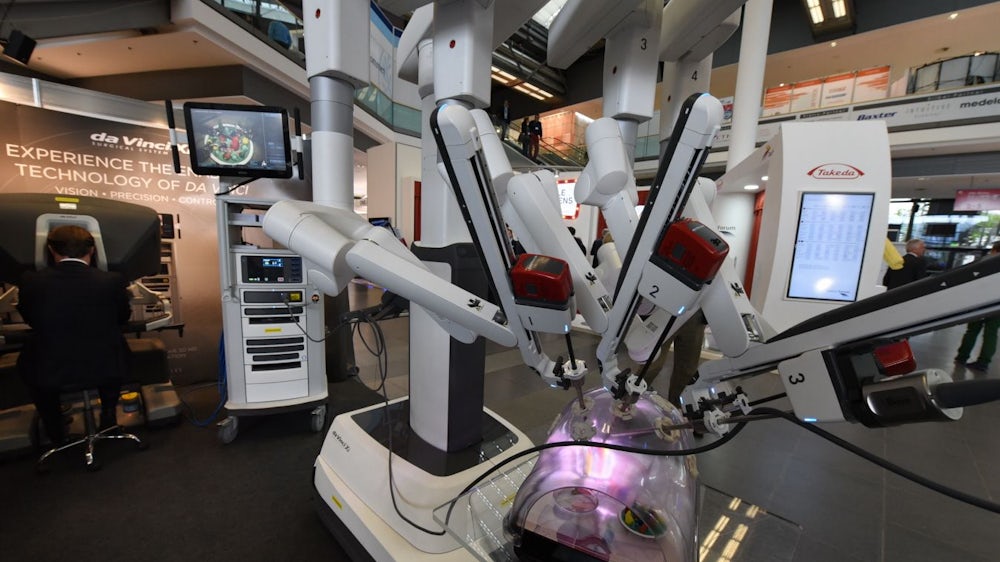

Solche Marktschreierei hat Tim Heisterkamp nicht nötig. Er steht an einem Stand, der die Besucher anzieht, weil ganz vorne ein Apparat platziert ist, der im Design an irgendetwas zwischen Autobau-Roboter und Edward mit den Scherenhänden erinnert. Es ist dies aber das daVinci Surgical System Xi, das die herstellende Firma - Silicon Valley, was sonst - nur deshalb nicht Operationsroboter nennen will, weil sich die Menschen ja nicht gerne von einem Roboter im Bauchraum herumfuchteln lassen. Außerdem, sagt Tim Heisterkamp, der seine Firma auf dem Kongress vertritt, sei das Ganze ein "Master/Slave"-System: Der Master ist immer noch der Chirurg, er sitzt an einer Art Konsole, blickt in eine Optik, die ihm ein dreidimensionales Bild des Operationsgebietes liefert, während er mit seinen beiden Händen und notfalls auch mit den Füßen seinen Sklaven steuert, den Roboter mit vier Armen, drei für Instrumente, einer für die Kamera.

Für den Arzt - und damit hoffentlich auch für den Patienten - hat das den Vorteil, dass die Roboterarme zum Beispiel störende Gewebeteile viel ausdauernder und ruhiger weghalten können, als das noch der kräftigste Assistenzarzt könnte. 1,8 Millionen Euro netto kostet das System, das sich schon 79 Krankenhäuser in Deutschland geleistet haben, darunter etwa in München das Klinikum rechts der Isar. Am daVinci wird übrigens auch besagter Bill Heald eine Demonstration geben, am Donnerstagnachmittag, und folgt man Tim Heisterkamp, dann wird er hinterher auch die Ikone der computerunterstützten Chirurgie sein, wenn er es nicht längst schon ist.

High Tech, natürlich, sie macht nicht Halt vor einem der anspruchsvollsten Gebiete der modernen Medizin. Schön aber, dass es in der Ausstellung auch noch richtige Low-tech-Apparate gibt, zum Beispiel die Lupenbrillen, die die Firma Teleflex anbietet. Chirurgen brauchen sie, wenn sie ohne die Hilfe von Robotern und hochauflösenden Monitoren operieren und sie ganz einfach sehen wollen, was sie tun. Interessant, dass der Drang, gut auszusehen, offensichtlich auch vor dem Operationssaal nicht halt macht, weshalb es die Lupenbrillen nicht nur im Modell "Hipster" oder "Bono" gibt, sondern auch ganz in Rot.

Nach mehrstündigem Aufenthalt unter 5000 Chirurgen wundert den Besucher auch das nicht mehr unbedingt, denn die Erkenntnis ist gewachsen, dass schon zu einer besonderen Spezies gehören muss, wer seine Erfüllung darin findet, in anderer Leute Gedärme herumzuwühlen. Das mag mal erfolgreicher ausgehen und mal zum Nachteil des Patienten - es bleibt aber, trotz OP-Roboter oder pelvinem Neuromonitoring, ein Satz des Generalsekretärs Meyer gültig: "Was wir tun, ist im Grunde Körperverletzung."