Jane Gardam beschwört, "was morgen anliegt"

Am 11. August 1999 entscheidet sich das Schicksal von Light Trees. Ein altes Bauernhaus in einem Tal in Yorkshire, am Rande des Hochmoors. Es gehört dem alten Grandad Hewitson, der hat es an die Familie Bateman verpachtet, die aus London kam und jedes Jahr den Sommer, aber nicht nur, hier verbrachte. Der jüngste Bateman-Sohn heißt Harry, sein bester Freund ist Bell Teesdale. Von den beiden erzählt Jane Gardam, in der Tradition von Huckleberry Finn in kleinen Miniaturen, Kindheit und Jugend, das Erwachsensein, Begegnungen mit den anderen Menschen im Tal, der Eierhexe oder dem Schornsteinfeger Kendal oder Granny Crack, auch Erlebnisse, die gefährlich und magisch sind, ein Wasserfall, der sich im Winter in einen Kronleuchter aus Eis verwandelt hat! Der Drang zu erzählen, ist unwiderstehlich für Jane Gardam. "Das schien die einzige Art und Weise, zu leben. Glücklich zu sein."

"The Hollow Land" heißt das Buch im Original, denn der Boden ist durchzogen mit alten Minen, einst wurde hier Silber abgebaut. Im Jahr 1999 bestimmt eine Krise das Leben, es gibt kein Erdöl mehr, man mäht das Heu nicht mehr mit Maschinen und ist wieder mit dem kleinen Einspänner, dem Digby unterwegs. Harry hat sich zu Besuch angemeldet, aber nur noch ein Dampfzug am Tag verkehrt zwischen London und Yorkshire, der Zug ist übervoll, es wird nicht nur mit Stehplätzen aufgestockt, sondern mit Aus-der-Tür-häng-Plätzen, wie in Indien. Der Roman erschien in England bereits 1981.

Eine totale Sonnenfinsternis ist angekündigt für den 11. August, die Bewohner ziehen in die Berge, auf die Nine Standards, um sie zu beobachten. Ein Verwandter aus Südamerika will sein Anrecht auf Light Trees durchsetzen, er vermutet Erdöl unter dem Haus. Jane Gardams Erzählen ist auf eigentümliche Weise utopisch, sie reiht Moment an Moment, wie die Rubrik in der Times, die sagt, was Tag für Tag wesentlich ist, "was anliegt". "Muss toll gewesen sein, jeden Tag eine Zeitung zu haben. Und das Gefühl, wir könnten bestimmen, was anliegt." Fritz Göttler

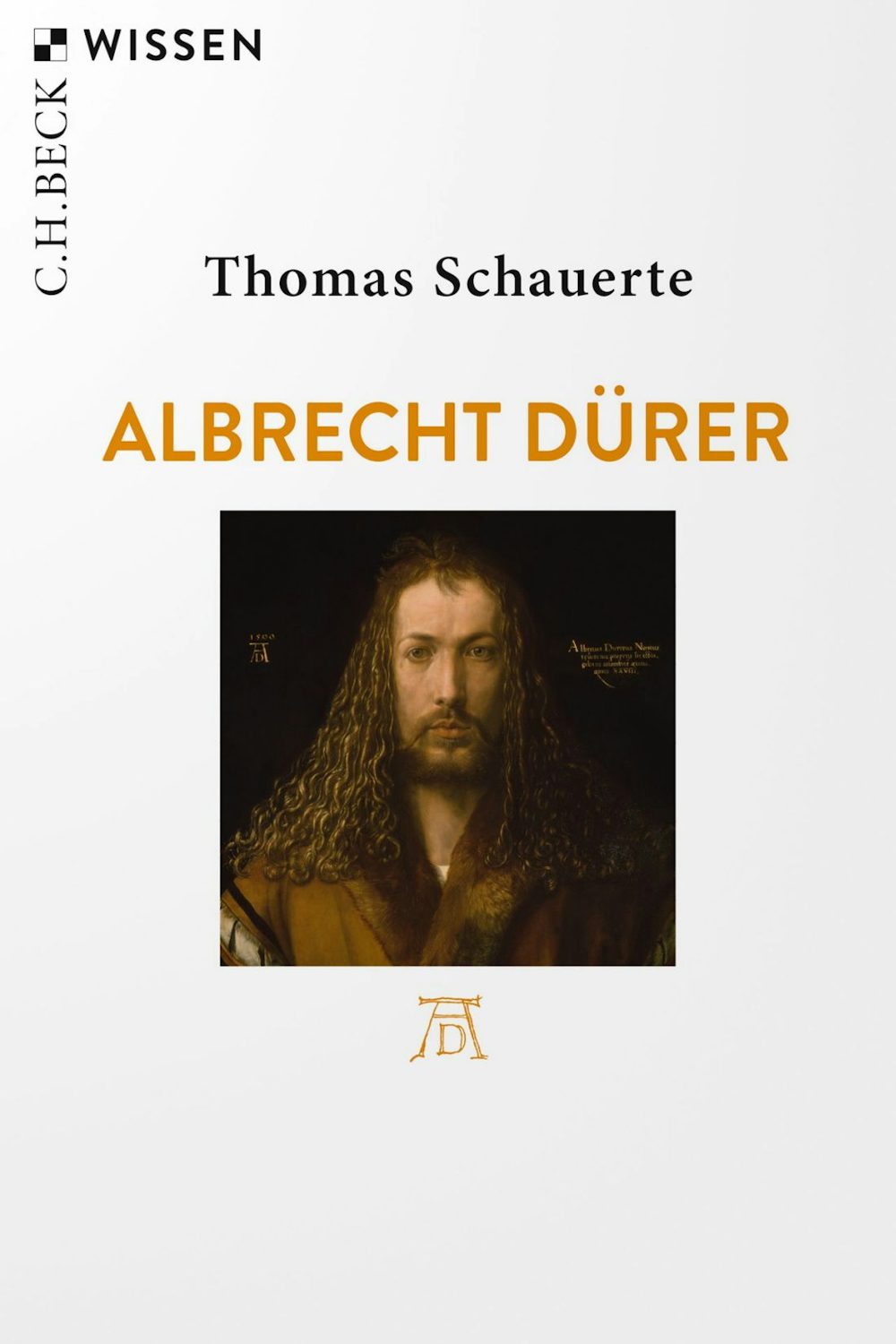

Der Bilder- und Symbole-Denker

Angesichts der Tatsache, dass derzeit ungefähr 15 000 Veröffentlichungen über den ungemein vielseitigen Albrecht Dürer greifbar sind, aber konzentrierte Einführungen in Leben und Werk des wohl bedeutendsten deutschen Künstlers fehlen, ist das Taschenbuch von Thomas Schauerte freudig zu begrüßen. Er hat zehn Jahre unter anderem das Albrecht-Dürer-Haus in Nürnberg geleitet und ist heute Direktor der Museen von Aschaffenburg. Die Werke, an denen Schauerte die künstlerische Entwicklung Dürers aufzeigt, sind im Buch fast alle abgebildet. Einige freilich nur in Briefmarkengröße, was aber die Neugier auf die anschaulich beschriebenen Stiche und Gemälde nicht mindern dürfte. Thomas Schauerte zeigt, wie das von den Humanisten Conrad Celtis und Willibald Pirckheimer geprägte vielschichtige Weltbild den Bilder- und Symbole-Denker Dürer zu grandios rätselhaften Visionen angeregt hat, die seit ihrer Entstehung zu Deutungen einladen, aber ihr Geheimnis bislang nie preisgegeben haben. Dass in dieser schlüssigen Bilderfolge Populäres wie der so beliebte Hase nicht vorkommt, ist leicht zu verschmerzen. Gottfried Knapp

Mosaik des Jahres

Geschichte schreiben heißt nach Walter Benjamin, "Jahreszahlen ihre Physiognomie geben". In den letzten Jahren hat es öfter Versuche dieser Art gegeben. Mit Hans Ulrich Gumbrecht taucht man in den Alltag von "1926. Ein Jahr am Rand der Zeit" ein. Mit Frank Bösch ist die "Zeitenwende 1979" zu erleben, in der "die Welt von heute begann", so die These. Florian Illies wiederum hat es das Jahr vor der Urkatastrophe des Ersten Weltkriegs angetan. So sehr, dass er nach seinem Bestseller "1913. Der Sommer des Jahrhunderts" nachlegte und mit "1913. Was ich unbedingt noch erzählen wollte" ein zweites Mal die Avantgarde jener Zeit in collageartig miteinander verwobenen Briefauszügen, Anekdoten, Tagebucheinträgen zu Wort kommen lässt. Ironisch-süffisante Kommentare inklusive. Sigmund Freud denkt über den Vatermord nach, Rosa Luxemburg bekommt ihren "Rappel" und beginnt zu botanisieren, Gerhart Hauptmann bewundert den Flugpionier Adolphe Pégoud. Im Windschatten des Krieges bricht sich die Moderne Bahn. "Was auch immer das Schicksal wollen wird", notiert am 31. Dezember 1913 Fernando Pessoa, "so wird es geschehen". Florian Welle

Wahre Freiheit ist Selbstoptimierung

War er Ideologe der oligarchischen Aristokratenelite, Vorreiter der Aufklärung, des Wirtschaftsliberalismus? John Lockes "Gedanken zur Erziehung" von 1693 gelten dem heranwachsenden Aristokraten. Der soll sein freies Denken und Tun durch Selbstoptimierung maximieren. Hier schlägt wohl auch das puritanische Elternhaus Lockes durch; der Vater war Jurist, der Großvater vermögender Tuchhändler. Was aber macht den sozialen Aufsteiger, den Arzt, Philosophen und überzeugten Junggesellen, der lediglich mit Kindern von Freunden Umgang hatte, kompetent für Erziehungsfragen? Es ist vor allem sein Ansatz, dass niemand qua Geburt zu einem bestimmten Leben verurteilt ist. Jeder kann durch eigene Anstrengung sein Glück machen. Locke revolutioniert die militärisch geprägte Erziehung der Ober- und aufstrebenden Mittelschicht. Er habe die Hoffnung, schreibt er, seine Schrift möge denen ein kleines Licht geben, die es wagten, bei der Erziehung ihrer Kinder lieber ihre eigene Vernunft zu befragen, als sich ganz auf Überkommenes zu verlassen. Das setzt aber auch die Vernunft voraus, Locke in einigen Punkten zu widersprechen. Helmut Mauró

Doppelte Böden überall

"Ob es uns gefällt oder nicht, die Vergangenheit ist etwas, das man auch heute noch riechen kann." Es ist einer dieser vielversprechend schillernden Sätze von Iain Sinclair, Jahrgang 1943, dessen Schreiben und Filmemachen sich einer besonderen Form des Wanderns verdankt. Flanieren, Streunen, Sich-treibenlassen nicht nur in den Stadtlandschaften von Berlin, Marseille oder Palermo. Auch das Assoziieren ist ein in Gedanken verlorenes Schlendern durch Bücher und Filme, ein Innehalten vor Fotografien und Aufzeichnungen, vor Plänen, die nie verwirklicht wurden, deren Realisierung aber drohte wie bei Hitlers und Albert Speers Berlinvisionen. Der Weg vom Alexanderplatz zum Olympiastadion wird zum Stationendrama: Alfred Döblin und Rainer Werner Fassbinder, Hitler und Jesse Owens, Riefenstahl und Wim Wenders. Oder das immer neue Umkreisen von Le Corbusiers "Cité Radieuse" in Marseille, ohne das Ertrinken des großen Architekten zu vergessen. Oder das Durchstöbern von Geschichtsmomenten in Palermo beim Besuch der Kapuzinerkatakomben, in denen die Zeit nicht still steht. Vielmehr ist ihr gieriger Vertilgungsatem zu spüren. Harald Eggebrecht

Plötzlich die Ersten

Ein Haus wird entmietet, nur noch drei Loser sind drin: Eine depressive Punkerin, die zu viel trinkt, eine resolute Rentnerin, deren Tod durch Krebs unmittelbar bevorsteht, und ein durch Software ersetzter Logistiker, dem nach der Partnerin auch noch der Ersatzjob als Hausmeister abhanden gekommen ist. Der neue Eigentümer beginnt schon mit der Destruktion des Gebäudes, doch dann kommt er - selbst schuld - unter einem abstürzenden Trümmerteil zu Tode. Die drei "Letzten" haben neues Spiel. Das Ende mag etwas zu nett geraten sein, aber was dieses Buch so charmant macht, sind die auktoriale Verspieltheit und der bei aller Nachdrücklichkeit leichte und unsentimentale Ton. Man könnte es als kabarettistisch auffassen, doch bei dem Umfang muss es schon etwas mehr sein. Rhetorische Figuren und Pirouetten, Übertreibungen und Kalauer aller Tonarten, sprachliche Fertigteile in Verkehrung, Vergleiche, die so einleuchtend wie grotesk sind, alles im mündlichen Sprachduktus von einer Erzählstimme, die so tut, als hätte sie gar keine Macht über ihre drei Helden, während sie ihre Leser zunehmend einwickelt. RUDOLF VON BITTER