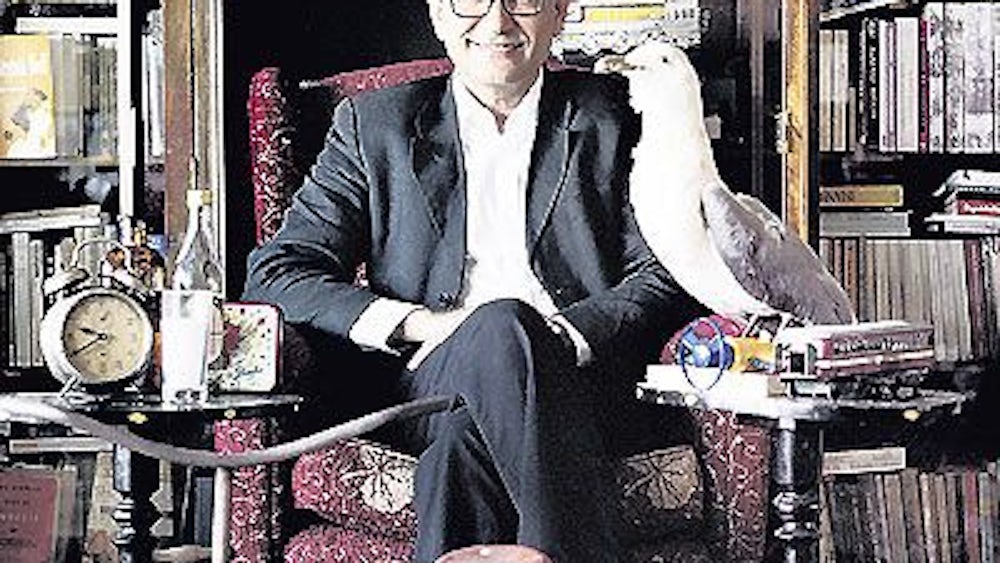

Große Teile der Sammlung für das "Museum der Unschuld" sind auf dem Boden von Orhan Pamuks Studio in Beyoglu, einem Stadtteil von Istanbul, ausgebreitet, aufgestellt, aufgereiht. Jeden Gegenstand zeigt er gerne. Er prüft den Besucher, ob er weiß, an welcher Stelle des Buches das Ding vorkommt. Dann lacht er, aus lauter Freude über den Fund. Das Foto ist seine Idee.

SZ: Es gibt die merkwürdigsten Museen, Knopf-Museen zum Beispiel, und auch literarische Museen bewahren seltsame Dinge auf. Im Goethe-Museum in Weimar werden die Hosenträger des Dichters aufgehoben. In Ihrem "Museum der Unschuld" wird man vielleicht ähnliche Dinge finden. Aber es hat eine Besonderheit: Es ist einer fiktiven Person gewidmet.

Orhan Pamuk: Spielt das Fiktive tatsächlich eine so große Rolle? Ein Museum bezieht seine Bedeutung, seine Autorität ja nicht durch die Unterscheidung von wirklich und unwirklich, sondern durch die Dinge, die darin ausgestellt werden. Es geht darum, dass man etwas sieht. In meinem Roman "Rot ist mein Name" habe ich erzählt, wie sehr der Glaube, der religiöse wie jeder Glaube, darauf angewiesen ist, dass man etwas sieht. Das gilt für den Koran, aber nicht nur für ihn. Immer hat das Sehen und das Sehen-Müssen auch etwas mit der Schwäche des Glaubens zu tun. Was umgekehrt die Stärke des Museums begründet.

SZ: Aber die Leute beugen ja nicht die Knie.

Pamuk: Doch, sie sind leise und aufmerksam. Ein Museum kann durch die Ausstellung von Gegenständen ganze Vorstellungswelten herbeizwingen. Dem Roman "Das Museum der Unschuld" habe ich einen Satz von Samuel Taylor Coleridge vorangestellt: "Wenn ein Mensch im Traum das Paradies durchwanderte, und man gäbe ihm eine Blume als Beweis, dass er dort war, und er fände beim Aufwachen diese Blume in seiner Hand - was dann?" Und, schauen Sie: Es wird nicht nur eine Blume, es wird ein ganzes Museum geben!

SZ: Mir scheint, dass Ihre Vorstellung von einem Museum sehr religiös ist. Oder genauer: dass sich in Ihrem Museum die Entstehung des Museums aus der Religion wiederholt.

Pamuk: Ja, das stimmt, und die Kulturwissenschaften haben über den religiösen Ursprung des Museums viel nachgedacht. Doch gelten diese Forschungen in der Regel den großen Museen. Mein Museum aber ist klein, und auch wenn ich möchte, dass der Besucher die Exponate mit Andacht betrachtet, so spielt doch noch ein anderes Motiv hinein - etwas Privates, der Umstand, dass dieses Museum dem Glück und der Liebe einzelner Menschen gewidmet ist.

SZ: Verlangt der Glaube, ob nun Islam oder Christentum, nicht auch Liebe? Mehr Liebe, als ein einzelner Mensch zu geben vermag? Und ist nicht in der Liebesgeschichte zwischen Füsun und Kemal, die Sie in Ihrem Roman erzählen, zumindest Kemal eine Figur der Überforderung?

Pamuk: Aber es trifft doch gar nicht zu, dass die Liebe einer einfachen, eindeutigen Richtung folgt. Eher ist sie eine Art Energie, in der sehr verschiedene Motive gebündelt sind. Da ist zunächst etwas Physisches, Sexuelles, das mag einfach wirken. Aber sobald die Liebe das Bewusstsein erreicht, etwas Mentales wird, werden die Verhältnisse komplizierter. Immer sind da mehrere Beweggründe, die miteinander und gegeneinander Verschwörungen anzetteln, Pläne schmieden, diplomatische Maßnahmen ergreifen. Und wenn ein Teil des Bewusstseins losziehen möchte, um den begehrten Menschen zu gewinnen, sind da andere, die das Vergebliche in diesen Bemühungen erkennen, die Eitelkeiten, die Irrtümer. Und die anderen Teile wissen, dass es nicht einmal beim Einfachsten, beim sexuellen Begehren, zu befriedigenden Lösungen kommen wird. Im Roman "Museum der Unschuld" geht es in hohem Maße um die Verwirrungen innerhalb dieser einen Energie, der Liebe. Sie dürfen nicht übersehen, dass Kemal seine Geschichte dreißig Jahre nach den ursprünglichen Ereignissen aufschreibt. Und das bedeutet auch, dass er das Geschehen in einem milderen, freundlicheren Licht sieht, als es sich ihm darstellte, als es Gegenwart war.

SZ: Woher kommt dann das Bedürfnis, die Liebe in lauter Gegenständen dokumentiert zu sehen? Ihr ein Museum zu bauen?

Pamuk: Solange eine Liebe glücklich ist, sucht sie Bestätigung in Dingen. Paare bauen Nester, sie setzen Kinder in die Welt, sie richten sich ein. Aber das Paar im "Museum der Unschuld" ist nicht glücklich. Das Museum entsteht aus Enttäuschung, aus unerwiderter Liebe. Die Objekte dokumentieren die Liebe weniger, als dass sie dazu dienen, die Frau zu symbolisieren. Kemal spürt an ihnen der vergangenen Wärme nach, riecht an ihnen, befühlt sie. Er braucht das, um sich zu erinnern. Proust hat diesem Verhältnis einen großen Roman gewidmet.

SZ: Füsuns Ring und die Madeleine bei Proust?

Pamuk: Ja, und ist es nicht überhaupt so, dass die Kunst des Romans auch in der Hervorrufung von Wahrnehmungen besteht?

SZ: Wie kam es zu der Idee, einen Roman und ein Museum zu verknüpfen?

Pamuk: Die Idee hatte ich schon vor zehn, elf Jahren. Am Anfang wollte ich ein Buch schreiben, das von einem schon existierenden Haus handelt, das man dann in ein Museum verwandeln kann - wie das Haus eines prominenten Menschen.

SZ: Das war, als Sie "Mein Name ist Rot" geschrieben hatten?

Pamuk: Danach wollte ich sofort mit diesem Buch beginnen. Doch als ich zu schreiben begann, merkte ich, dass ich noch nicht so weit war. Aber die Idee lebte weiter, ich kam jeden Tag an einem bestimmten Haus vorbei und dachte mir: Dieses Haus müsste es sein. Plötzlich war es zu verkaufen, und ich erwarb es, immer noch mit dem Gedanken, es so, wie es war, zum Gegenstand eines Romans zu machen. Erst um das Jahr 2000 entstand die Idee, es zu entkernen und das Museum mit dem Buch zu schaffen.

SZ: Sie weisen immer wieder darauf hin, dass Ihr Museum klein ist, dass es privat bleiben soll. Ist das nicht ein Widerspruch zum Prinzip des Sammelns?

Pamuk: Das Museum ist klein, weil das Haus klein ist, weil es eine begrenzte Menge von Gegenständen enthält und die meisten dieser Gegenstände klein sind. Aber es stimmt: Ich habe angefangen, auch Objekte zu sammeln, die nicht unbedingt etwas mit der Geschichte zu tun haben. Es gibt so unendlich viele Arten des Sammelns. Als ich die Quittenreibe fand ....

SZ: Dieses grobe Ding, das Sie an Martin Heidegger und Anselm Kiefer erinnert.

Pamuk: Da entschloss ich mich, ihm ein ganzes Kapitel zu widmen. Und ich hatte sofort den Gedanken, dass man die Reibe auf eine besondere Art ausstellen müsse, so dass man ihre Rohheit, ihre Brutalität erkennt. Ihre Dinglichkeit ist interessant, sie ist ein bisschen rostig, altmodisch, vernachlässigt. Es gibt Gegenstände, die ich von vornherein besaß, wie die Fliege meines Vaters, und mit denen ich Figuren meines Romans ausstatten wollte. Umgekehrt gibt es Objekte im Roman, von denen ich bei ihrer Beschreibung dachte: Ich finde sie, wenn ich mit dem Schreiben fertig bin.

SZ: Bei Ebay?

Pamuk: Ja, auch. Und das sind verfluchte Gegenstände, weil man sie dann doch nicht findet. Dann entschloss ich mich, nur die Dinge zu beschreiben, die ich auch wirklich besitze - sie um mich herumzulegen und zu sagen: Wenn ich jeden einzelnen dieser Gegenstände beschrieben habe, ist das Buch an seinem Ende angekommen. Dann gab es eine Zeit, in der ich meine Tochter jeden Morgen zur Schule brachte. Der Weg führt an einem Flohmarkt vorbei, ich sah viele Dinge, die mich verführten, und dachte: Ich kaufe sie, für den Roman, für das Museum.

Lesen Sie auf Seite Zwei, was Pamuk noch seiner Sammlung hinzufügen will.

SZ: Und jetzt ist das Studio voll davon.

Pamuk: Vor ein paar Tagen fand ich in meinem Studio eine Schachtel voller Dinge, deren Existenz mir entfallen war, die Laterne einer Kutsche zum Beispiel. Schließlich gibt es Gegenstände, die ganz und gar erfunden sind, ich habe Künstler beauftragt, sie zu gestalten, gefüllte Weinblätter in Kunststoff zum Beispiel oder die Limonade mit Namen "Meltem". Vielleicht werden wir sie in Serie herstellen und im Museumsshop verkaufen.

SZ: Auch diese Sammlung ist also unendlich.

Pamuk: Es ist eine Enzyklopädie. Es ist etwas Geheimnisvolles, Mystisches, Bezauberndes, wenn man imaginäre Gegenstände mit großer, kühler Genauigkeit beschreibt. Wären wir unter Kulturtheoretikern, sprächen wir von Taxinomien der Nach-Aufklärung. Und diese Genauigkeit verleiht einem Museum Autorität, Gewicht, Ernst, etwas Gelehrtes. In einem Museum entfalten Gegenstände eine ganze andere, metaphysische Kraft.

SZ: Sie insistieren darauf, dass von diesem Buch und diesem Museum eine besondere Freude ausgehen soll, ein Glück.

Pamuk: Ich bin zuerst Schriftsteller. Man kann meinen Roman lesen, ohne auch nur daran zu denken, dass es dieses Museum in Istanbul geben wird. Ich kann mir einen Leser in Korea vorstellen oder in Argentinien, und er käme nicht auf den Gedanken, dass es ein Museum dazu gibt. Dann kommt vielleicht ein Freund von ihm von einer Reise nach Istanbul zurück und erzählt ihm, dass es dieses Museum gibt. Zuerst hält der Leser das für einen Scherz, dann fährt auch er hin. Ein solcher Leser wäre für mich der ideale Leser, weil die Geschichte für ihn in zwei Instanzen verläuft.

SZ: Der gelbe Schuh, die Quittenreibe, das Gebiss.

Pamuk: Voller Erstaunen geht er hin und sieht Füsuns Schuh und die falschen Zähne von Kemals Vater. Und doch ist der Roman keine Erklärung des Museums, und das Museum ist keine Illustration des Romans. Es gibt große Ähnlichkeiten zwischen Buch und Museum, aber es handelt sich um zwei völlig verschiedene Dinge, zwei völlig unterschiedliche Erfahrungen, die um dieselbe Geschichte herum organisiert sind.

SZ: Das Museum soll nicht die Erweiterung des Romans ins praktische Leben hinein sein?

Pamuk: Nein. Ein Roman ist eine Welt für sich. Ein Museum ist eine andere Welt. Das "Museum der Unschuld" ist kein Gesamtkunstwerk, es fordert weniger, es ist nicht autoritär. Ich will so bescheiden sein wie Kemal, ich möchte Stück für Stück vorangehen, und wenn er Füsun in dieser Woche nicht sehen kann, dann tröstet er sich mit seinen Dingen. Kemal besitzt all diese Gegenstände, ich besitze all diese Gegenstände, aber ich möchte keine große Theorie um sie herumbauen. Ich möchte mich an ihnen erfreuen, ich möchte, dass sich andere an ihnen erfreuen, ohne dass ein ästhetisches Konzept daraus entsteht. Das Zufällige soll Platz darin haben, das Willkürliche.

SZ: Ihr "Museum der Unschuld" ist, oberflächlich betrachtet, ein Liebesroman. Die Liebe, oder genauer: die ausgesetzte, unterbrochene Liebe, ist die Kraft, die all diese Gegenstände in die Welt setzt. Fast hat man den Eindruck, die Liebe sei nur der Vorwand, um sich mit den Exponaten zu beschäftigen.

Pamuk: Man darf diese beiden Momente nicht gegeneinander ausspielen. Die Liebe ist das stärkste Motiv, sie bleibt sich gleich. Aber wie wir damit umgehen, ist abhängig von vielen Faktoren, die meisten sind sozial und historisch. Die Art und Weise, wie Füsun und Kemal miteinander umgehen, gehört zu diesem Teil der Welt, zur Türkei, zu Istanbul. Sozial ist auch, wie Kemal mit seiner Sammlung umgeht. Er ist kein "westlicher", kein stolzer Sammler. Lange Zeit schämt er sich für seine Leidenschaft. Erst am Ende hat er das Selbstbewusstsein, das er für sein Unternehmen braucht.

SZ: Als er philosophisch und weise genug ist.

Pamuk: Er nimmt das Glück und die Traurigkeit wahr, die von diesen Objekten ausgeht, und er hat nicht mehr das Gefühl, er müsse irgend etwas verbergen, sondern ist stolz darauf. Ich wäre froh, wenn es diese Stimmung auch im Museum gäbe, wenn es etwas von dieser Spiritualität ausstrahlte.

SZ: Was bedeuten würde, dass dieses Museum nicht nur ein Museum für Gegenstände wäre, die als ästhetische definiert sind, sondern selbst ein Kunstwerk.

Pamuk: Da ist etwas dran. Die Organisation eines gewöhnlichen Museums ist ja eigentlich keine Kunst, sondern Verwaltung, Technik, Architektur, Raum, Beleuchtung. Aber hier liegt der Fall tatsächlich anders. Es ist als Ganzes eine Installation. Es ist der Fiktion gewidmet. Es ist selber Kunst.

SZ: Ein großer Teil der Ausstellung besteht aus industriell gefertigten Gegenständen, die es so oder ähnlich auf der ganzen Welt gibt.

Pamuk: An diesen Gegenständen interessiert mich auch das Wandern der Formen. Nehmen wir den Salzstreuer: In dieser Form tritt er in den siebziger Jahren zum ersten Mal in der Türkei, in Griechenland oder in Ägypten auf. Er wird nachgeahmt in vielen kleinen Fabriken in der ganzen Region. Ich bin über unzählige Flohmärkte gelaufen, und überall gab es diese Gegenstände, in zahllosen Varianten, einige besser gemacht, andere schlechter, in Glas oder Plastik. Wir stellen uns vor, unser Leben würde von großen Entscheidungen geprägt, nicht zuletzt durch die Liebe. Tatsächlich spielen diese Gegenstände aber eine wichtige Rolle in unserem Dasein. Selbstverständlich könnte man sagen, diese Dinge würden durch das "Museum der Unschuld" aufgewertet, weil sie von Füsun und Kemal gemeinsam berührt wurden.

SZ: Es wären dann Fetische.

Pamuk: Ja. Viel wichtiger ist aber, dass sie als das gewürdigt werden, was sie sind: wichtige Teile unseres täglichen Lebens, von denen tatsächlich eine Art metaphysische Energie ausgeht. Der Sufismus hat übrigens immer wieder Worte für diese Qualität des Unscheinbaren gefunden.

SZ: Das bedeutet, dass Sie dem Museum eine große erzieherische Kraft zusprechen.

Pamuk: Ja, ein Museum lehrt Demut. Es vermittelt ein Bewusstsein von Vergänglichkeit. Und es kommt, für diesen Teil der Welt, noch etwas hinzu: Die Aura, die einen Gegenstand im Museum umgibt, ist eine westliche Erfindung, wie das Museum selbst. Und dann stellen wir etwas Östliches, die Dinge eines gewöhnlichen Lebens in Istanbul, hinein.

SZ: Am Ende des Buchs zieht Kemal, der Sammler, in sein eigenes Museum. Warum tut er das? Um seine Erziehung zu vollenden?

Pamuk: Vielleicht. Vielleicht aber auch, um sein Fegefeuer zu erleben. Er will sich selber erziehen, aber er will auch die Besucher des Museums erziehen. Er stellt nicht nur seine Liebe, sondern auch sein Leben aus. Das bedeutet etwas Besonderes in diesem Teil der Welt, wo man sich oft genug für sein Leben schämt. Dann ist er etwas anderes als der verfehlte Liebhaber, über den man sich im Tratsch lustig machen kann. Das Motiv dahinter ist natürlich gar nicht nur erzieherisch, sondern auch stolz und eitel.

SZ: Teilen Sie das Gefühl?

Pamuk: Für mich selber kommt noch etwas Drittes hinzu, etwas Historisches, Kulturgeographisches, Anthropologisches: Ich will, dass man wird sagen können, hier könne man sehen, wie man in Istanbul, in diesem Wohnviertel, in dieser Gesellschaftsschicht, in den siebziger Jahren gelebt hat - dass diese kleine Welt so aussah, wie ich sie beschrieben habe.

Orhan Pamuk, 1952 in Istanbul geboren, ist der berühmteste Schriftsteller der Türkei. Sein Werk, darunter die Romane "Das Schwarze Buch" (1990), "Das Neue Leben" (1994), "Schnee" (2002) und das Erinnerungsbuch "Istanbul" (2006), wurde in 35 Sprachen übersetzt. Im Jahr 2006 erhielt er den Nobelpreis für Literatur.