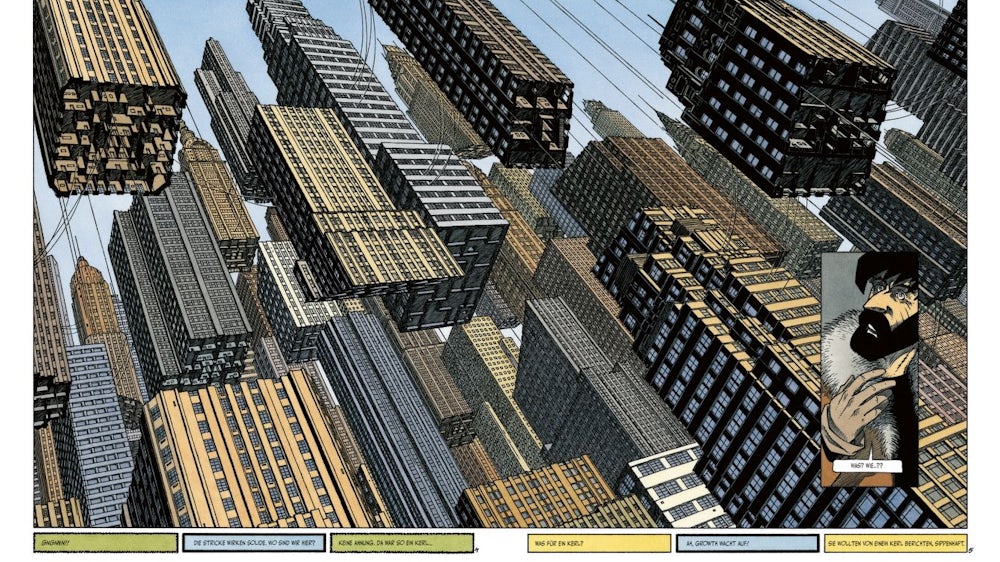

Was für ein Fall. Besinnungslos. Bodenlos. Hoffnungslos. John Difool, Privatdetektiv der Klasse R, wird von Maskierten zusammengeschlagen und über eine Brüstung geworfen. Kopfüber stürzt er in den urbanen Abgrund, vorbei an Aussichtsterrassen, Autobahnbrücken, Balkonen mit schießwütigen Einwohnern und Wohnungen in gestapelten Wolkenkratzern.

Comiczeichner Moebius wählte eine Perspektive, als hätte George Lucas den Todesstern mit Fritz Langs "Metropolis" kombiniert. Der Fluchtpunkt liegt außer Sicht, irgendwo ganz tief unten. Panel für Panel geht es abwärts mit dem Helden, am Grunde der Stadt droht der Säuresee, eine grüne Brühe, aus der halbzerfressene Stahlfundamente wachsen.

Diese Stadt vereint alles, was die Moderne an Stadtutopien entwickelt hatte: Babylon Berlin und Wolkenstadt, Arkologie und Gotham City. Im Grunde bewegt sich Difool durch den ganzen sechsbändigen Comic-Zyklus "Der Incal", von "tiefsten Tiefen" zu "höchsten Höhen" und zurück, denn am Ende schließt sich der Kreis: Der trottelige Held stürzt erneut, das Ende ist der Anfang, ganz, wie es dem esoterisch angehauchten chilenischen Regisseur und Multitalent Alejandro Jodorowsky gefiel. Ihm zur Seite: Der begnadete Comiczeichner Jean Giraud, dessen Alter Ego Moebius unglaubliche Science-Fiction-Szenarien schuf: wüste Einsiedeleien, dampfende Dschungel und megalomanische Städte.

Die Gesetze der Physik hat er dabei teils außer Kraft gesetzt, wenn Stadtschiffe über Planeten schweben. Kein Wunder, dass Filmemacher Luc Besson diese Bildgewalt für den Streifen "Das fünfte Element" nutzte, bei dem Moebius die Szenerien schuf und zusammen mit Modeschöpfer Jean-Paul Gaultier die gesamte Tonalität des Außerirdischen prägte. Das verbindet Comic und moderne Architekturutopie: die Gewalt der Bilder, die den Sehnerv kitzeln und das Hirn auf Trab bringen.

Mit leichter Feder schuf Moebius Welten, irgendwo zwischen Klischee und LSD-Trip. Architektur spielt dabei immer eine große Rolle. Wikipedia belehrt zur "Incal"-Serie, sie sei typisch für die Achtzigerjahre, als Genre- und Themenmix von Gesellschaftskritik und Esoterik, Science-Fiction und Krimi, Märchen und Abenteuer- sowie Liebesgeschichte.

Comics nehmen die großen Visionen der Futuristen auf

Im Rückblick erscheinen die Achtziger- und Neunzigerjahre als gute Zeit architektonischer Fantasien. Die Postmoderne ringt mit dem Dekonstruktivismus, wilde Bauten entstehen, und in den Köpfen der Baumeister stecken noch Bleistift und Rapidograph und Zeichenbrett. Die Bauwelt freilich fragt nach der Kunst des Möglichen, schleift die großen Gedanken meist ab. Comics bieten - wie die erste Skizze - eine Alternative. Sie nehmen die großen Visionen der Futuristen auf und entführen in utopische, später in dystopische Welten.

Das Grauen als seltsames Unbehagen zieht durch die Straßen franko-belgischer Comics. 1980 bildeten die "Mauern von Samaris" den furiosen Auftakt zum Comic-Zyklus "Die geheimnisvollen Städte". Mit ihm schuf das Duo aus Zeichner François Schuiten und Texter Benoit Peeters einen eigenen Kosmos: frei von den Zwängen des täglichen Lebens, dafür bevölkert mit den abenteuerlichsten Architekturphantasien.

Obwohl Schuiten aus einer Familie von Architekten stammt, hat er das Fach selbst nie studiert. Im Gespräch sagt sein Kollege Peeters: "Nach unserem ersten Buch entschieden wir uns, im selben, imaginären Universum fortzufahren, in einer Welt der Städte, wohl, weil wir beide Stadtmenschen sind." Dabei hatten sie genaue Vorstellungen dieser Siedlungen: "Jede Stadt sollte sehr spezifisch sein, mit einem eigenen Stil, der bis an seine Grenzen getrieben wird, was ja in realer Architektur niemals möglich gewesen wäre, sieht man etwa von Städten wie Brasilia ab."

Mit seinem präzisen, teilweise sogar aseptischen Strich, der sich bei Mauern wohler fühlt als bei Menschen, plündert Schuiten ungeniert die kollektiven Bildarchive. Einmal zitiert er Bruno Taut oder das Rockefeller Center, dann wieder bilden Piranesis "Carceri d'Invenzione" oder Mendelsohns Skizzen für Hochöfen und Fabriken das Ferment der Architektur. Seine Stadtgebilde wirken daher seltsam vertraut, im Grunde aber völlig fremd.

Urbicande im Band "Fieber des Stadtplaners" wächst zur Metropolis, mit leblosen Aufmarschplätzen und faschistoiden Fluchten. Hier haben Albert Speers Entwürfe und Sant'Elias "Città Nuova" Monstren gezeugt: Urbicande ist eine gnadenlose Aneinanderreihung himmelstürmender Bauten, eingefangen in schwarz-weißen Lineaturen.

Im Mittelpunkt der surrealen Geschichte steht ein wachsendes Modell, ein einfacher Kubus, der die Stadt unerklärlicherweise durchbohrt und überwuchert. Damals dachten die beiden Comic-Künstler an das geteilte Berlin. Sie waren fasziniert von seinen Geisterbahnhöfen und seiner Atmosphäre. Offenbar konnten sich in diese Parabel viele einklinken. Selbst in Beirut hätten Leser erklärt, dass dies eine typisch Beiruter Geschichte sei. Gute Comics haben viele Verbindungslinien zur Welt, in der wir leben.

Die Macht residiert hinter Glasfassaden oder versteckt sich hinter den Bäumen großer Parks

So konnte es aber nicht weitergehen. Irgendwann sind - wie in der Bauwelt - die Utopien alt geworden. Ist bei Schuiten und Peeters Architektur immer auch und vor allem eine abstrakte Metapher politischer Macht, so kehrt der "Killer" (Le Tueur) mit seinen computerunterstützten Hintergründen und flächigen Landschaften von Luc Jacamon in die Gegenwart zurück. Wenn er auf Hochhausdächern lauert oder Luxusdomizile ausspäht, ist das Gebaute klar verortet. Die Macht residiert hinter Glasfassaden oder versteckt sich hinter den Bäumen großer Parks. Die Bildsprache ist kalt wie die französischer Krimis der Sechzigerjahre, die Sprache desillusioniert und lapidar. "Was will man von dieser Welt erwarten, in der die Ideen und Prinzipien derart verdreht und pervertiert sind", sinniert der Killer und macht sich ans Morden.

Wenn heute Comics reflektierter und erwachsener erscheinen, so hat das mit dem Aufkommen der Graphic Novels zu tun, die neben guten Geschichten eben auch Alltag bieten. In "Berlin" etwa beschreibt Jason Lutes den Niedergang der Weimarer Republik so eindrücklich, dass es manchmal schwer zu ertragen ist. Die Welt braucht keine Raumstationen mehr oder Laserkanonen, und nicht selten liegt im Lapidaren, Einfachen, Banalen der eigentliche Reiz der ausgeklügelten Erzählungen.

Die Welt: heruntergekommene Vorstadtsiedlungen wie in "Wut im Bauch" von Baru. Die Stilmittel: lavierte Aquarelle, die teils ganz auf Text verzichten und einfach mal draufhalten auf die Tristesse. In diesen "Realistic Turn" passt ganz gut, dass reale Architektinnen und Architekten zu Protagonisten der Bildwelten aufsteigen: Mies van der Rohe als " visionärer Architekt", Karl Schwanzer, Schöpfer des BMW-Vierzylinders als "Architekt aus Leidenschaft oder Charlotte Perriand als "französische Architektin in Japan".

Zwischendurch passiert dann wieder ein grandioser Ausreißer in den Film Noir, beispielsweise, wenn Frank Schmolke mit "Nachts im Paradies" die Schattenseiten des Bacchanals Wies'n beleuchtet, eine furios gezeichnete Geschichte, in der Münchner Trabantenstädte und Straßenzüge die Folie bilden für einen veritablen Alptraum des Taxifahrers Vincent. Da ist es eben von Vorteil, dass Schmolke weiß, wie sich Nachtfahrten anfühlen. Er war jahrelang selbst hinter dem Steuer eines Taxis.

Wenn Comics Zeichen setzen, so hat das immer etwas damit zu tun, dass sie den Geist der Zeit treffen. Architektur ist dabei ein guter Zeitmesser, selten reine Kulisse. Häuser und Straßenzüge werden im besten Sinn zu Charakteren einer Handlung, die nicht nur Mauern und Menschen kennt, sondern nur gute und bessere Geschichten, bei denen alles zusammenpasst. Architektur ist eben viel mehr als ein gestalterischer Tagtraum. Sie bildet die Welt, in der wir leben.

Doch ganz kann und will der Comic nicht auf das Große verzichten, auf Superaktionen und Superhelden und Heldinnen vor Superarchitekturen. Wer kauft sich schon einen Comic, um nur das zu sehen, was der Blick aus dem Fenster ohnehin bietet?