Dr. Carsten Proff arbeitet als forensischer Molekularbiologe im DNA-Labor des Rechtsmedizinischen Instituts der Universität Köln. Die Fragen stellte Markus C. Schulte v. Drach.

sueddeutsche.de: Woher stammt die DNA, mit der Rechtsmediziner den Aufenthalt eines Menschen an einem bestimmten Ort nachweisen?

Carsten Proff: Sie stammt aus Zellen mit einem Zellkern, der die Erbsubstanz DNA enthält. Das können Hautepithelzellen sein, das heißt zum Beispiel Schuppen oder Haarwurzeln.

Wenn man Gegenstände häufig anfasst, bleiben daran auch Hautzellen zurück, da sich die Haut ja permanent erneuert. Weiter geht es mit den Standard-Untersuchungsmaterialien wie Mundschleimhaut-Zellen und Blut, die mit Abstrichen gewonnen werden. Auch Sperma eignet sich hervorragend.

sueddeutsche.de: Gibt es noch weniger bekannte Zell-Typen, die verwendet werden können?

Proff: Das kann Körpergewebe jeglicher Art und Form sein. Muskel- oder Zellen der menschlichen Organe, Sehnengewebe, eben alle Zellen, die einen Zellkern besitzen. Auch Knochen oder Zähne beziehungsweise die darin enthaltenen Blutgefäße oder Nervenzellen.

sueddeutsche.de: Reicht schon eine einzelne Schuppe?

Proff: Rein theoretisch reicht eine Zelle. Die Regionen auf der Erbsubstanz die uns interessieren werden dann vervielfältigt, so dass ausreichend Material zur Verfügung steht.

In der Praxis sieht es aber eher anders aus. Wenn Sie eine einzelne Schuppe untersuchen, dann werden Sie vermutlich ein Ergebnis bekommen. Es hängt jedoch davon ab, in welchem Zustand die Zelle und die darin enthaltene DNA ist. Je länger sie Einflüssen wie UV-Licht, Wärme oder Bakterien ausgesetzt ist, desto schlechter ist ihr Zustand. Die Empfindlichkeit des Tests kann dann irgendwann nicht mehr ausreichen.

sueddeutsche.de: Wie wird eigentlich die DNA ausgewertet?

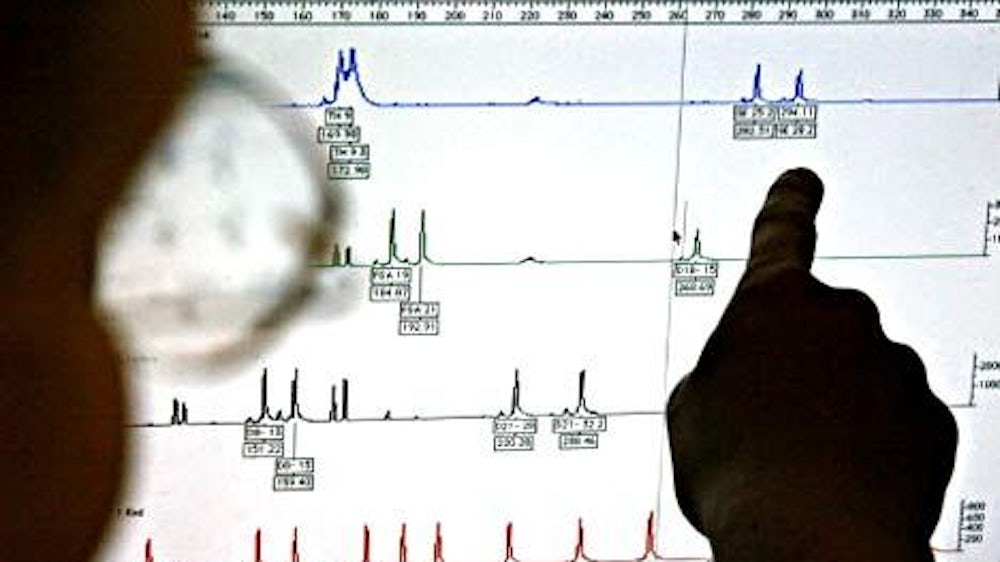

Proff: Für die Standard-DNA-Analyse werden weltweit gängige DNA-Merkmale sowohl bei den Vaterschafts-Tests als auch bei den gängigen Spuren-Untersuchungen der Landes- und Bundeskriminalämter benutzt. Es handelt sich so genannte STRs, Short-Tandem-Repeats.

Diese befinden sich in den nicht-kodierenden Bereichen der Erbsubstanz. Das heißt, sie sind nicht Teil einer Sequenz, die für Merkmale des Einzelnen verantwortlich sind, wie zum Beispiel die Haarfarbe, oder für erblich bedingte oder prädisponierte Krankheiten.

sueddeutsche.de: Es handelt sich also um solche Sequenzen der Erbsubstanz, die keine Rolle spielen für die Entwicklung eines Menschen, oder seines Stoffwechsels?

Proff: Ja. In diesen Sequenzen finden sich individuelle Muster von Wiederholungen der vier Basen, aus denen die DNA besteht. Über die Eltern erhält jeder Mensch eine Kombination dieser Sequenzen, so dass sie für jeden Menschen einzigartig ist.

sueddeutsche.de: Es gibt also ganz bestimmte Gen-Orte, auf die man schaut. Und wie unterscheidet sich ein solcher Gen-Ort bei Ihnen und bei mir?

Proff: Wir würden finden, dass sich bestimmte Abfolgen der DNA-Bausteine bei Ihnen anders, häufiger wiederholen als bei mir. Andere Paare würden sich bei Ihnen seltener wiederholen.

sueddeutsche.de: Und diese Information wird gespeichert, um sie mit Informationen aus einer anderen DNA-Quelle zu vergleichen?

Proff: Nicht direkt. Die Muster macht man in Zahlen kenntlich. Die Anzahl dieser Wiederholungseinheiten wird bestimmt und dies ist die Information, die auf Meldebögen oder in Gutachten festgehalten wird.

Die Gen-Orte haben bestimmte Namen, je nach Chromosom und Position auf dem Chromosom. Das sind gängige Namen, die weltweit verwendet werden. Dann werden die Informationen über diese Orte verglichen, die man zum Beispiel vom Moshammer-Mörder hatte, und die aus den Spuren vom Tatort stammen.

sueddeutsche.de: Können Sie das genauer erklären?

Proff: Man findet zum Beispiel an einem bestimmten Gen-Ort die Merkmale Zehn und Zwölf, das heißt, auf dem einen DNA-Strang sind die Wiederholungseinheiten zehnmal vorhanden, auf dem anderen zwölfmal. Wenn das für eine gewissen Anzahl von Gen-Orten übereinstimmt, dann stammt die DNA vom selben Individuum.

Beim Vaterschaftstest geht man so vor: Wenn die Zehn von der Mutter vererbt wurde, dann muss die Zwölf vom Vater stammen.

sueddeutsche.de: Und bei diesen Tests kann nichts gefunden werden, das auf Krankheiten hindeuten könnte?

Proff: Definitiv nicht. Einzige Ausnahme ist die Trisomie 21 (Down-Syndrom. Chromosom 21 liegt dreimal vor. Die Red.). Was man in der Diskussion berücksichtigen muss, ist jedoch, dass wir die gesamte DNS zur Verfügung haben. Es besteht rein theoretisch die Möglichkeit, die Erbsubstanz auch auf andere Dinge zu untersuchen.

sueddeutsche.de: Aber das tun Sie nicht?

Proff: Dafür sind wir methodisch gar nicht ausgelegt. So etwas machen andere Stellen, wo es dann wirklich um den Nachweis von bestimmten Krankheiten geht. Noch einmal: Die DNA steht zwar zur Verfügung, man könnte sie theoretisch missbräuchlich untersuchen. Aber das macht faktisch niemand.

sueddeutsche.de: Was wird mit der DNS nach den Spuren-Tests gemacht?

Proff: Bei uns wird sie fünf Jahre tiefgefroren aufbewahrt. Nicht, weil wir nachträglich etwas missbräuchlich untersuchen wollen, sondern weil dann für den Fall eines Datenbank-Treffers die Möglichkeit besteht, noch einmal das Ergebnis durch Nachtypisierung zu überprüfen. Oder sollte jemand ein Gutachten anzweifeln. Dann kann man das Ergebnis von einem weiteren Labor überprüfen lassen.

sueddeutsche.de: Ist das gesetzlich vorgeschrieben?

Proff: Nein. Bei Personen, deren Daten aufgrund einer Wiederholungsgefahr in der zentralen DNA-Analyse-Datei (DAD) des Bundeskriminalamtes erfasst sind, muss das Untersuchungsmaterial nach Aufforderung vernichtet werden. Die fünf Jahre bei uns sind nicht vom Gesetz vorgeschrieben.

sueddeutsche.de: Wie wird das von anderen rechtsmedizinischen Instituten gehandhabt?

Proff: Das ist Sache des jeweiligen Instituts. Es ist aber meines Wissens übliche Praxis, die Proben eine Weile aufzubewahren. Irgendwann werden sie aber schon aus Platzgründen vernichtet.

sueddeutsche.de: Ist es gewährleistet, dass niemand an die Proben kommt, der sie missbräuchlich untersuchen könnte?

Proff: Ich kann das für unser Institut ausschließen. Das Gebäude ist zugangskontrolliert, die Proben befinden sich in abgeschlossenen Räumen und werden dort kodiert gelagert, so dass von den Proben selbst nicht zu ersehen ist, um welche Person es sich handelt. Wir bekommen die Proben selbst ohne Namen, lediglich mit einer Anonymisierungsformel, die aus dem Geburtsdatum, Geburtsort, den Initialen und dem Geschlecht besteht.

sueddeutsche.de: Kann man nicht zurückverfolgen, um wen es sich handelt?

Proff: Selbst wenn man eine Probe aus dem Kühlschrank nimmt, sieht man nur eine kodierte Probennummer. Und auch wenn jemand mit dieser Probe unsere Ordner überprüft, wird er nicht auf personenbezogene Daten stoßen. Die haben die Untersuchungsinstitute nicht.

Ich halte die Gefahr deshalb für sehr, sehr gering. Jedes Fahndungsplakat gibt über einen Täter mehr preis - Größe, Haarfarbe, vielleicht sogar Akzent - als unsere Untersuchung.

sueddeutsche.de: Für wie sicher halten Sie die Tests? Ist die Identifizierung immer eindeutig?

Proff: Wenn man genug Merkmale typisiert hat, und die stimmen mit einem möglichen Tatverdächtigen überein, dann gibt es wenig, was dagegen spricht. Auch finden bei jeder Untersuchung eine ganze Reihe von Qualitäts-Kontrollen statt.

Sollte es nur einen Ansatz von Zweifel an der Zuverlässigkeit der Ergebnisse geben, dann wird nachuntersucht. Außerdem ist das Ergebnis normalerweise nicht der einzige Hinweis auf einen Täter. Meist gibt es noch andere Spuren und Verdachtsmomente, die einen Menschen mit einem Verbrechen in Zusammenhang bringen.

sueddeutsche.de: Sollte man die Daten der Bevölkerung im großen Maßstab speichern?

Proff: Nein. Da sprechen schon finanzielle und organisatorische Gründe dagegen. Es wäre viel zu teuer, alle Deutschen zu typisieren. Aber man sollte schon hier und da die Grenzen ausweiten, um vor allem den Ermittlungsbehörden das Leben etwas zu erleichtern.

In Großbritanien werden Täter auch wegen kleinerer Delikte in die Datenbank gestellt. Dies macht keinen Sinn. Auch jedem Menschen, wenn er auf die Welt kommt, Blut abzunehmen, weil er vielleicht mal ein Verbrechen begehen könnte, halte ich weder für machbar noch für sinnvoll. Aber vielleicht könnte man die richterliche Anordnung für eine Typisierung erleichtern.

sueddeutsche.de: Bei Sexualstraftätern zum Beispiel ist es schon üblich. Auf welche Bereiche sollte man die Tests denn ausweiten?

Proff: Es ist sehr schwer, eine passende Grenze zu ziehen. Es sollte von Fall zu Fall entschieden werden. Es ist wichtig, ob etwas darauf hinweist, dass ein Verbrechen eine einmalige Geschichte war, oder nicht.

Dies ist mitunter schwer zu beurteilen, so das eher eine Person zu viel als zu wenig typisiert werden sollte. Gewaltdelikte sind aber mit Sicherheit prädestiniert. Bei Wiederholungstätern sowie mittleren und schweren Delikten sollte immer eine Typisierung durchgeführt werden.