Als Google Ende Juni sein Angebot Google Plus startete, gab es viel Lob für die neuen Privatsphären-Einstellungen. Im Vergleich zum Konkurrenten Facebook erlauben sie es, soziale Kontakte leicht und differenziert in so genannte Kreise (wie Freunde, Familie oder Kollegen) einzugruppieren und einzelne Mitteilungen nur für einen begrenzten Zirkel freizugeben.

Und dennoch hat es Google Plus geschafft, eine Debatte um Privatheit und Identitätsschutz auszulösen, wie sie so erhitzt im Netz lange nicht geführt wurde. Der Dienst verlangt nämlich von jedem Nutzer die Angabe des Namens, "mit dem Sie normalerweise von Freunden, Familie und Kollegen angesprochen werden", was vor Spam und "gefälschten Profilen" schützen soll.

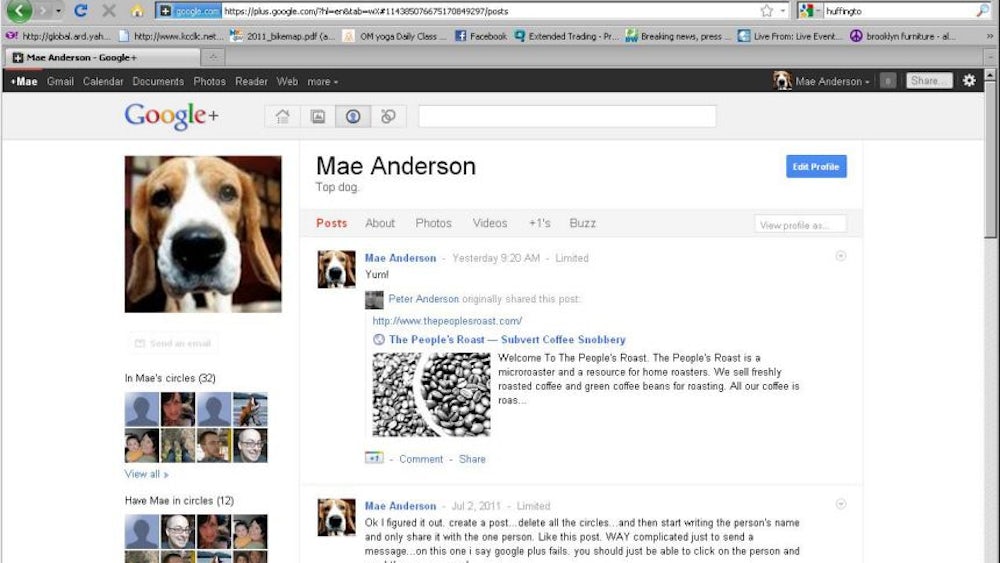

Es ist dabei nicht explizit vom gesetzlichen Namen die Rede, aber offensichtlich ist dieser gemeint, wie der Umgang mit Nutzern zeigt, die erkennbare Pseudonyme nutzten. Anfangs löschte Google solche Profile radikal, inzwischen versucht man das Prinzip etwas moderater, aber nicht weniger entschlossen durchzusetzen. Die Zahl der Betroffenen ist unbekannt, aber im Netz spricht man schon von den "Nymwars", dem Pseudonym-Krieg um Google Plus.

Die Interessen der Social-Network-Betreiber an Klarnamen sind evident. Nur wenn die Nutzer von möglichst vielen ihrer Bekannten gefunden und verlinkt werden können, erreicht das Netzwerk eine kritische Dichte. Noch wichtiger aber sind verifizierbare Identitäten für spätere Werbekunden. s.e. smith (sie benutzt ein Pseudonym) bringt es im feministischen US-Blog Tiger Beatdown auf den Punkt: "Google verdient Geld, wenn du deinen gesetzlichen Namen auf ihrer Seite benutzt. Sie verdienen weniger, wenn du ein Pseudonym benutzt. Und darum geht es." Soziale Netzwerke seien eben keine Online-Erweiterungen der öffentlichen Sphäre, "sie sind kapitalistische Werkzeuge."

Werkzeuge allerdings, die etwa für die revolutionären Bewegungen der vergangenen Jahre als Fenster zur Welt fast unentbehrlich geworden sind. Viele haben nun auf die Gefahren hingewiesen, die für politische Aktivisten in undemokratischen Ländern bestehen, wenn sie sich mit echtem Namen oder auch nur mit ihrem klar erkennbaren Geschlecht in einem jener Netzwerke anmelden müssen.

Auf der den Protest artikulierenden Website "My Name Is Me" erklären Künstler, Bloggerinnen, Ordensbrüder und Missbrauchsopfer auch aus der ersten Welt, aus welchen Gründen es für sie essenziell ist, online eine Identität zu benutzen, die sich nicht mit ihrem behördlich registrierten Namen deckt.

Die für Harvard und Microsoft arbeitende Social-Media-Forscherin danah boyd (auch dies ein Pseudonym) sieht im Klarnamen-Prinzip grundsätzlich "eine autoritäre Ausübung von Macht über verletzliche Menschen". Aus ihren Forschungsergebnissen wisse sie, dass Schwarze und Latinos in den USA weit häufiger zu Pseudonymen griffen als weiße Facebook-Nutzer; ein Zeichen dafür, dass Menschen aus marginalisierten Gruppen den Schutz ihrer Identität weit höher halten müssten.

In vielen Online-Kommentaren ist ihr allerdings entgegengehalten worden, dass die etwa an Rapper-Namen angelehnten Pseudonyme afro-amerikanischer Jugendlicher doch viel mit Lifestyle und weniger mit Selbstschutz zu tun hätten.