Eigentlich geht es nur um populäre Musik. Wenn man es ganz genau nimmt, sogar nur um deren Klangqualität. Die Fronten allerdings sind längst so verhärtet, dass in Amerika von einem Krieg gesprochen wird. Dem Lautheits-Krieg. Geführt wird er ziemlich still hinter den Kulissen der Musikindustrie - und wenn man den pessimistischeren Beobachtern glaubt, dann ist der "War of Loudness" jetzt verloren.

"Der Tod von High-Fidelity - Im mp3-Zeitalter ist die Soundqualität schlechter als je zuvor" titelte das amerikanische Musikmagazin Rolling Stone in seiner Ausgabe zum Jahreswechsel. Die Verlierer sind die Toningenieure, die Musikproduzenten und die klanglich anspruchsvollen Hörer, gewonnen haben, vielleicht, vorerst die Plattenfirmen und gar nicht wenige, vor allem jüngere Pop-Künstler und Bands.

Im Zentrum des Streits steht die kompromisslos auf die Spitze getriebene sogenannte "Kompression", also die akustische Verdichtung von zeitgenössischer Popmusik. Diese hat meist eine eklatante Pegelanhebung der leisen und eine rigorose Pegelsenkung der lauten Passagen eines Songs zur Folge. Leise Töne werden lauter geregelt, laute abgedämpft. Die Folge: Es geht verloren, was seit jeher neben der Tonhöhenveränderung eines der wichtigsten Gestaltungsmittel von Musik ist, die unterschiedliche Stärke, mit der die Töne gespielt werden können.

"Es gibt keine Linie mehr, keine Stimme, nichts."

All das also, woraus die "Dynamik" eines Stücks entsteht und wofür die notierte Musik ein festes Repertoire an Stärkegraden (von fortissimo bis pianissimo) und Ausdrucksbezeichnungen (von amabile/liebenswürdig bis zu tremolando/zitternd) besitzt. Das Ergebnis der jüngsten Entwicklungen brachte im Verlauf der amerikanischen Diskussion Bob Dylan mit den Worten auf den Punkt: "Moderne Produktionen klingen grauenhaft, weil sie nur noch aus Sound bestehen. Es gibt keine Linie mehr, keine Stimme, nichts. Alles ist statisch."

Und Donald Fagen von Steely Dan, denen einige der am besten klingenden Alben der Popmusik-Geschichte zugeschrieben werden, sagte: "God is in the details. But there are no details anymore." - Gott steckt in den Details. Aber es gibt keine musikalischen Details mehr.

Der erste Höreindruck allerdings, der bei stark komprimierten Songs entsteht, wenn sie im Radio, Fernsehen, über Ohrhörer oder kleine Computer-Lautsprecher gespielt werden, ist einer von äußerst verblüffender Präsenz und Wucht. Die Branche spricht etwas salopper vom "Druck", den ein so bearbeitetes Stück vom ersten Ton an erzeugt.

Diesen Effekt macht man sich etwa im Fernsehen zunutze, um die Werbung deutlich vom Programm abzuheben. Unter "Loudness" ist also zunächst weniger die Gesamtlautstärke zu verstehen, die jeder Nutzer selbst am Volumenregler seines jeweiligen Abspielgeräts einstellen kann, als vielmehr die psychoakustische Lautheit von Musik. Also jene Mischung von lauten und leisen - oder vielmehr inzwischen: nur noch etwas weniger lauten Tönen - eines Songs, die zu Hause nicht mehr verändert werden kann.

Das Problem ist unübersehbar

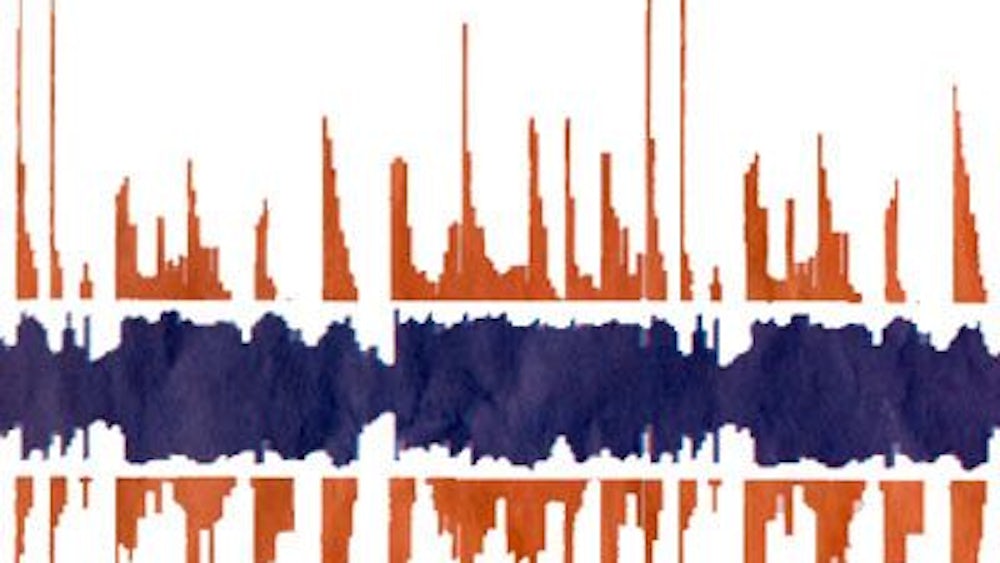

Dass die aktuellen Pop-Produktionen lauter sind als je eine Musik zuvor und dass die Dynamikverluste mittlerweile gravierend sind, kann man leicht hören. Das ganze Ausmaß der Entwicklung zeigt sich indessen erst, wenn man einen Blick auf - als Graph in Wellenform-Struktur - visualisierte neuere Songs wirft und sie mit graphischen Darstellungen älterer Aufnahmen vergleicht.

Wo diese starke Signalschwankungen offenbaren, also hohe Dynamik, ist bei neueren Songs nur mehr ein breiter Balken zu sehen, der oben und unten geringfügig ausfranst. Die Dynamik tendiert entsprechend gegen null. Ein einmal unüberhörbar heftiger Schlag auf ein Schlagzeug etwa geht schließlich fast völlig unter. Zu Hause zuckt die LED-Anzeige der Stereoanlage nicht mehr nervös hin und her, sondern parkt vom ersten Moment an im roten Bereich.

Besonders eklatant fallen Vergleiche zwischen alten Popsongs aus, wenn diese für Wiederveröffentlichungen "ge-remastered", also klanglich den neuen Produktionsstandards angeglichen werden. Vergleicht man etwa die 1981 eingespielte Originalaufnahme des Stücks "One of Us" von Abba mit der 2005 "ge-remasterten" Version, ist das Problem unübersehbar.

Von Abba bis Oasis: Erfahren Sie auf Seite 2, welche Bands an ihrer Dynamik pfuschen.

Was 1981 noch ein schmaler Streifen in der Mitte des Graphikfensters war mit deutlichen Skala-Ausschlägen nach oben und unten, ist 2005 nur noch ein breites Band mit minimalen Ausschlägen. Es füllt aber beinahe das komplette Graphikfenster. Alle Töne des Songs sind also mittlerweile fast gleich laut geregelt. Die Dynamik bewegt sich im aktuellen Pop inzwischen noch etwa im Bereich eines Schalldruckpegels von zwei bis drei Dezibel.

Der Kompressionswahn begann in vollem Ausmaß um die Mitte der neunziger Jahre. Hatte ein 1987 auf der Höhe der Zeit produziertes Rockalbum wie Guns'n'Roses' "Appetite for Destruction" noch eine Dynamikspanne von rund 15 Dezibel, so waren es bei "(What's the Story) Morning Glory" von Oasis 1995 gerade noch acht. Auch diese Grenze überschritt schließlich 1997 Iggy Pop mit der Neuabmischung des erstmals 1973 veröffentlichten Albums "Raw Power" seiner ehemaligen Band The Stooges. Es war die bis dahin lauteste Rockplatte.

Dynamikbefreite Lautheit

Die Dynamik der Platte aber betrug nach dem Eingriff gerade noch vier Dezibel. Auch Blurs "Song 2" aus demselben Jahr wird häufig genannt, wenn es um extreme Dynamikverarmung geht. Im Refrain ist das Stück kaum mehr als verzerrtes Geräusch. Den vorerst letzten Lautheits-Standard setzten zwei Jahre später die Red Hot Chili Peppers mit ihrem Album "Californication". Auf besseren Anlagen kommt es bei dieser Platte zu so vielen digitalen Verzerrungen, dass sich Besitzer von High-End-Stereoanlagen vielfach beschwert haben sollen. Unter den allerneuesten Bands ist die fast vollständig dynamikbefreite Lautheit der britischen Arctic Monkeys bei Toningenieuren berüchtigt. Lauter geht es nicht mehr.

Der Hit ihres Albums hieß "I Bet You Look Good On the Dancefloor" - "Ich wette, du siehst auf der Tanzfläche super aus". Übertragen auf die Musik ist genau das einer der wesentlichen Gründe des "War of Loudness". Denn der psychoakustische Effekt, dass "laute" Songs im ersten Moment einen subjektiv besseren Höreindruck hinterlassen, ist eine Tatsache. Die Ursachen dafür sind einfach: Das menschliche Gehör ist unter den heute üblichen Bedingungen der Popmusik-Rezeption im Auto, im rauschenden Zug, beim Joggen, in Bars und Clubs exorbitanten Nebengeräuschen ausgesetzt.

Je höher die Lautheit eines Musikstücks jedoch ist, desto eher werden auch hoch- und niederfrequente Signale wahrgenommen. Und desto vollständiger erscheint zunächst der Musikgenuss. Lauter scheint besser zu sein. Radiosender liefern sich deshalb seit Jahren auf der ganzen Welt einen Kampf um die Lautheit. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Hörer wesentlich häufiger am lautesten Sender hängenbleiben.

Der Kunde ist eben König

Der Kehrseite ist ein eklatanter Mangel an musikalischer Variation und, als zwangsläufige Folge, an Emotion. Der Trick mit der Lautheit verbraucht sich zudem rasch. Auf Dauer wirkt komprimierte Musik auf den Hörer monoton und ermüdend. In Zeiten jedoch, in der Popmusik sich ihre Aufmerksamkeit erkämpfen muss, weil eine Tradition aufmerksamen Musikkonsums abgerissen sei und sich die Hörer zudem an den Klang massiv komprimierter und völlig flach klingender mp3-Musikdateien gewöhnt hätten, wie der ehemalige Virgin-USA-Chef Matt Serletic im Rolling Stone bedauert - in solchen Zeiten hat es der gute, dynamische Klang schwer.

Selbst die jüngsten Sampler so berühmter Pop-Künstler wie Led Zeppelin oder Elvis Presley wurden zuletzt extrem laut "ge-remastert", um im Auto mit der Lautheit aktueller Chart-Musik konkurrieren zu können. "Es ist", so der amerikanische Musik-Professor Daniel Levitin, "als betrachte man einen echten Kandinsky durch eine Sonnenbrille."

Einzig Superstars wie Bob Dylan und Norah Jones wagten auf ihren jüngsten Alben, die Lautheitsstandards zu ignorieren. Zwar schlossen sich amerikanische Produzenten und Tonmeister um den Grammy-gekrönten Toningenieur Charles Dye im vergangenen August zu der Organisation "Turn Me Up!" zusammen. Ihr Ziel: Die Dynamik zurück in die Popmusik zu bringen. Die Erfolgsaussichten solcher Initiativen aber beurteilt nicht nur Werner Krumme skeptisch.

Der Toningenieur und Chef der Berliner Planet Roc Studios, eines der größten und wichtigsten deutschen Pop-Studios, glaubt, dass die Entwicklung vorerst nicht mehr umkehrbar sei. Schön sei es nicht, aber der Kunde eben König. "Die Plattenfirmen erwarten inzwischen, dass ein neuer Song von der ersten Sekunde so laut ist wie etwa der letzte Hit der amerikanischen Metalband Limp Bizkit. Wie das Lied am Schluss klingt, interessiert keinen.

Fachleute werden wegrationalisiert

Ein Song muss von der ersten Sekunde an konkurrenzfähig sein. Was leise anfängt, wird grundsätzlich schlechter beurteilt." Es höre sich bei den Labels auch kein Verantwortlicher mehr ein ganzes Album an, bevor er Entscheidungen treffe. "Was nicht sofort knallt, hat keine Chance auf dem Markt", bestätigt Krummes Partner Christian Bader. Privat hören Krumme und Baader nur noch alte CDs von Zappa, Miles Davis und Pink Floyd.

Das dritte Album der hochgeschätzten französischen Indie-Popband Phoenix, das in den Planet Roc Studios aufgenommen wurde, kann Krumme nach deren rigorosem Remastering nicht mehr an einem Stück hören. Die Platte sei viel zu laut, zu Tode komprimiert.

Patrik Majer, seit seiner Zusammenarbeit mit der erfolgreichen jungen deutschen Band Wir sind Helden einer der begehrtesten deutschen Pop-Produzenten, sieht die Lage kaum günstiger: "Der Pegel steht. Die Musik atmet nicht mehr natürlich." Das Problem sei, dass auch bei den großen Plattenfirmen die produktionstechnisch kompetenten Fachleute inzwischen wegrationalisiert worden seien.

Auf Seite 3 können Sie lesen, wie Toningenieure auf den "War of Loudness" reagieren.

"Noch vor zehn Jahren hatten viele Major-Plattenfirmen ein eigenes Mastering-Studio samt den technischen Experten, die die letzte Instanz in allen Recordingfragen waren. Diese Studios wurden im Laufe der Krise der Branche alle dichtgemacht oder verkauft. Heute entscheiden Leute ohne technische Kompetenz meist nur noch rein subjektiv." Höchste klangliche Qualitätsansprüche könne man sich vielleicht noch im Jazz erlauben, im Pop zwinge der Markt zur Soundkonformität.

Aber selbst im Jazz sind die Probleme mit der Kompression nicht unbekannt. Der Münchner Manfred Eicher, 2002 bei den Grammys, des wichtigsten Musikpreises der Welt, als bester klassischer Musikproduzent des Jahres ausgezeichnet, sieht gar eine ernste Krise der Klangstandards: "Auch im Jazz wird eine Menge Musik längst so produziert, dass sie einen geradezu anspringt. Alles wird bis zum Stehkragen hochgefahren."

Dynamik-Manipulationen in der Klassik

Manfred Eicher fordert deshalb dringend eine Debatte. Das finale Argument manch eines seiner erschöpften Kollegen, dass rein kommerziell orientierte Plattenfirmenmanager mittlerweile unerbittlichen Druck ausüben auf Toningenieure und Produzenten, lässt er nicht gelten. Kein Produzent dürfe seine musikalischen Ideale verraten. "Maßstab bei der Musikaufnahme müssen immer inhaltliche Fragen bleiben, nicht die Forderungen der Plattenindustrie oder Radios." Als sein eigener Chef - er leitet das von ihm selbst 1969 gegründete und international berühmte Jazz-, Neue-Musik und Klassik-Label ECM - ist er freilich in einer weit komfortableren Situation als so manch anderer.

In der klassischen Musik ist das Problem bislang noch nicht annähernd so virulent wie im Pop oder Jazz. Dennoch holt auch der Stuttgarter Tonmeister Andreas Neubronner tief Luft, wenn man ihn nach dem "War of Loudness" fragt - und nach dessen Relevanz in der Produktion klassischer Musik.

Neubronner, der das renommierte Tritonus-Studio mitbetreibt, hat für die Aufnahme von Gustav Mahlers Siebter Symphonie mit dem Symphonie-Orchester San Francisco soeben seinen fünften Grammy erhalten. Dynamik-Manipulationen gehören jedoch selbst für ihn zum Geschäft. Sie liegen sogar in der Natur der Sache.

Ein herausragendes klassisches Symphonie-Orchester bringt Dynamikabstände von 60 bis 70 Dezibel hervor. Technisch sauber auf eine CD übertragen lässt sich allerdings allenfalls eine Dynamik von 60 Dezibel. In einem gewöhnlichen Wohnzimmer herrscht ein Grundgeräusch von circa 40 Dezibel.

Das Kompromiss-Dilemma

Wenn also die gesamte Dynamik einer Klassik-CD ausgespielt werden sollte, müsste der Schwankungsbereich von 60 Dezibel zu diesen 40 Dezibel hinzugerechnet werden. Dann käme man zu Hause auf Lautstärken von 100 Dezibel. Eine Lautstärke von 110 gilt als gesundheitsgefährdend. 120 Dezibel laut ist ein Start eines Kampfflugzeugs aus etwa zehn Metern Entfernung.

Die Frage lautet also auch für Neubronner: "Wo fangen wir an, die Dynamik einzuengen?" Wichtig sei deshalb, sich im Klaren darüber zu sein, für wen die Musik produziert werde: "Für den klassikaffinen Autofahrer, den durchschnittlich anspruchsvollen Hörer zu Hause, den Audiophilen mit einer Zehntausend-Euro-Stereoanlage oder für das Klassik-Radio, das inzwischen nur noch eine Dynamik von gut 15 Dezibel zulässt?" Genau hier beginnt auch in der Klassik das Kompressions-Dilemma.

Es wird jedoch in der Regel noch immer äußerst behutsam vorgegangen. Der Grund dafür sind denkbar unterschiedliche Klangideale. Während es im Pop um die Erfindung neuer, überraschender, möglichst noch nie gehörter Sounds geht, für die jedes Druckmittel recht ist - man denke etwa an Chers bizarr manipulierte Vocoder-Stimme oder an die brutal verzerrten elektronischen Klänge der Pariser Elektro-Hipster Justice -, geht es in der Klassik meistens noch um die naturtreue und so zwangläufig hochdynamische Wiedergabe einer Aufführung.

Andreas Neubronner hofft deshalb, dass sich in der Klassikbranche die Standards der Reproduktionstechnik noch eine Weile hochhalten lassen. Die schleichende Veränderung, genauer gesagt: Verarmung dessen, was man hört und hören kann, mache allerdings auch vor dem Klassikpublikum nicht halt. "Es ist eigentlich grausig", sagt Neubronner, "wir leben in einer Zeit, die immer lauter wird. Die im Vergleich zu früher beinahe unglaubliche Klangqualität, die wir heute anbieten können, wird gar nicht mehr nachgefragt. Längst müssen wir uns auf etwas, das leise ist, wirklich einlassen. Dazu ist kaum noch jemand bereit."