Einmal im Leben

Pinguine in Afrika

Pinguine in Afrika

Tiere schauen in Afrika – da fallen einem alle möglichen Spezies ein, aber Pinguine? Das wäre ja in etwa so, als würden sich Flamingos in der Antarktis herumtreiben. In einem Nationalpark außerhalb von Kapstadt aber zählen die tapsigen Kerlchen zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten. Am Boulders Beach der Ortschaft Simon’s Town auf der Kap-Halbinsel hat sich eine Kolonie von Brillenpinguinen eingerichtet – weltweit gibt es nur eine Handvoll derartiger Gebiete. Haben die sich verschwommen? Nein, ihre Vorfahren kamen schon vor Hunderttausenden Jahren aus Südamerika nach Afrika.

Etwa zwei- bis dreitausend gartenzwerggroße Frackträger watscheln hier äußerst Insta-tauglich (und olfaktorisch durchaus ebenso beeindruckend) am Strand im Schatten mächtiger Granitbrocken umher, im Hintergrund jenseits der False Bay flirrt dazu die Skyline von Kapstadt mit dem Tafelberg.

Pittoresker geht es kaum – doch vielen reisenden Social-Selbstdarstellern reicht es nicht, die Tiere aus sicherer Entfernung von den Holzstegen aus zu knipsen, die Besucher nicht verlassen dürfen. Sie rücken ihnen für Selfies aufs Gefieder, stellen ihnen nach und streicheln sie. Nicht gut für die weltweit gesehen stark gefährdeten Tiere, die sich am Boulders Beach aber dennoch gut halten. Sie kriegen nicht nur Stress von Menschen, sie machen auch den Menschen Stress: Ihre Geräusche – eine eigenwillige Kakofonie aus Krächzen und Tröten – nerven Anwohner, zumal die Tiere nachtaktiv sind. Auch so gesehen wirken die schrägen Vögel menschlicher als Löwen und Zebras zusammen.

Jochen Temsch

Zur Welle auf Tahiti

Teahupoo - Tahiti

Was Skifahrern die Streif in Kitzbühel, ist Wellenreitern Teahupoo auf Tahiti: der heiligste Tempel ihres Sports. Selbst Profis der World Tour fürchten die haushohe Röhre aus Wasser und Schaum, diesen Sommer surfen sie hier um olympische Medaillen. Dabei wurde die perfekte Welle erst Mitte der Achtzigerjahre zum ersten Mal gesurft. Denn das Dörfchen, vor dem sie mit unbändiger Kraft bricht, liegt auf der Halbinsel Tahiti Iti, eine lange Fahrt von den Hotels und Malls um die Haupstadt Papeete entfernt. Wo die Straße endet, sieht Tahiti noch so aus, wie man sich das am anderen Ende der Welt gern erträumt: Bungalows unter Palmen und dahinter urwaldgrüne Zuckerhüte mit scharf geschnittenen Graten. Das wäre also die Aussicht, wenn man draußen am Riff die Welle anpaddelt.

Aber wer im Surfkurs mal auf dem Brett stand, sollte jetzt nicht übermütig werden. Eine Anfängerwelle gebe es hier nicht, sagt Max Wasna, der Präsident des Tahiti Iti Surf Clubs. Die sieben Spots entlang der Südküste der Halbinsel sind allesamt Reefbreaks. Wer stürzt, wird im schlimmsten Fall übers Riff geschleift.

Netterweise chauffiert Wasna aber auch Dilettanten mit dem Boot hinaus, damit sie der berühmten Welle zumindest nahekommen. Buckelwale tauchen auf, Speerfischer dümpeln vor dem Riff. Das Meer ist so klar, dass man die Korallen sieht. Manchmal, erzählt Wasna, ritten Delfine die Wellen. Zwei Jünglinge röhren auf ihrem Jetski vorbei, otterhaft gleitet der eine ins Meer. Kurzes Anpaddeln, dann schneidet der Junge scharfe Kurven ins durchscheinende Blau. Man kann ihn nur beneiden, um den wohl schönsten Ort der Welt zum Surfen.

Florian Sanktjohanser

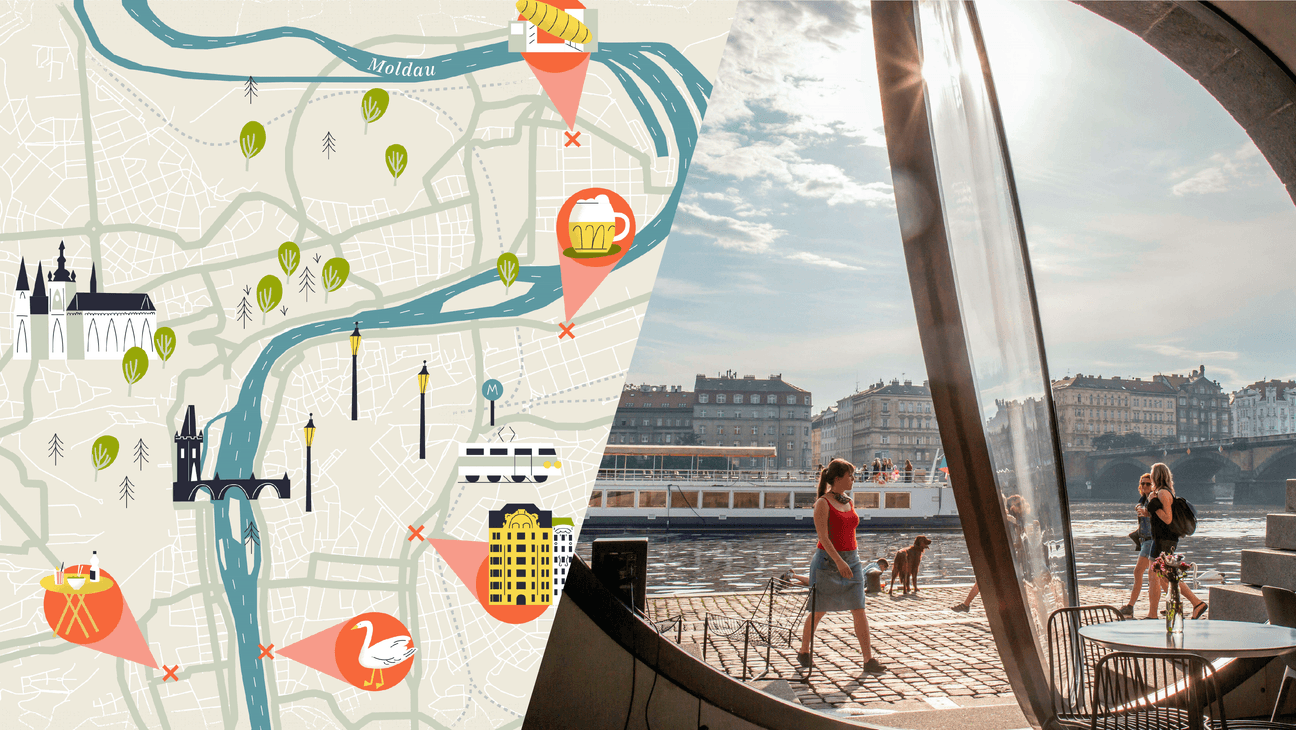

Auf dem Corcovado

Corcovado

Egal, ob man mit dem Flugzeug nach Rio de Janeiro reist, mit der Fähre ankommt oder mit dem Auto: Man sieht die Christstatue, lange bevor man die Metropole erreicht hat. Sie ist das Wahrzeichen von Rio de Janeiro — und wohl das bekannteste Postkartenmotiv ganz Brasiliens.

Brasilianerinnen und Brasilianer sprechen oft lieber vom Corcovado. So heißt der Berg, auf dem die Statue seit 1931 steht. Nachts kann man den Hügel kaum erkennen, er verschwindet im Dunkel und man sieht nur die hell leuchtende Christstatue. Dort, auf der Plattform unter der Statue, versammeln sich täglich mehr als fünftausend Touristen. Manche von ihnen klettern oder wandern hoch, die Mehrheit nimmt die rote Zahnradbahn. Die stammt aus dem brasilianischen Kaiserreich, ist älter als die Christusstatue und eine Attraktion für sich.

In der Bahn sollte man sich nach rechts setzen: Die vier Kilometer lange Strecke führt durch Wald, dann aber macht der Zug eine Linkskurve und die Bäume lichten sich. Wer rechts aus dem Fenster blickt, sieht den Strand von Ipanema und das weite Meer dahinter. Manche sagen, dass man die Schönheit der Aussicht hier sogar hören kann: Dieser kleine Abschnitt wird wegen der typischen Reaktion der Fahrgäste auch die „curva do ó“ genannt — die Kurve des Ohhhh.

Oben angekommen, sieht man die Wälder, die die Stadt umgeben, und das Fußballstadion, man sieht Strände und den Zuckerhut. Dort sollte man übrigens hinfahren, um den besten Blick auf den Corcovado zu haben: Wer am späten Nachmittag in der Gegend um den Zuckerhut ist, kann der Sonne dabei zusehen, wie sie hinter der Statue verschwindet.

Simon Sales Prado

Waikiki Beach

Waikiki Beach

Traumstrände sind lang und einsam, bieten mehlweißen Strand und wilde Palmen. Waikiki Beach in Honolulu auf der hawaiianischen Hauptinsel Oahu hat nichts davon. Waikiki ist kein Traumstrand, es ist nur einer der berühmtesten Strände der Welt. GIs, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Pazifikinseln erholten, Surfer, Elvis Presley und der spießige Zeitgeist der Fünfzigerjahre, in denen halb nackte Hula-Tänzerinnen, Cocktailbars in Treibholzoptik und phallischer Tiki-Dekor als das ungefähr Wildeste galten, was man sich vorstellen konnte, trugen zum Mythos Hawaii bei. The Kinks rockten schon 1966 in ihrem Song „Holiday in Waikiki“ vom Touristennepp.

Ursprünglich war Waikiki der Königsfamilie vorbehalten, die dort Wellenreiten ging. Die ersten Hotels wurden Ende des 19. Jahrhunderts errichtet, bevor die Amerikaner den letzten König wegputschten und sich den bis dahin unabhängigen Inselstaat Hawaii einverleibten. Die besten Zimmer hatten nicht etwa Blick auf den Pazifik, sondern in die exotisch blühenden Gärten – die Anreise mit dem Schiff war so lang und beschwerlich, dass die Gäste kein Meer mehr sehen konnten.

Heute stehen die kostspieligen Hotelhochhäuser, Bars und Restaurants direkt im Sand. Zum Surfen eignet sich das badewannenwarme türkisfarbene Wasser mit dem kleinen, aber langen Wellenbruch besonders gut für Anfänger, die hier Kurse buchen können. Macht Spaß. Aber das echte Hawaii-Gefühl erlebt man auf dem Archipel anderswo.

Jochen Temsch

Mit dem Kajak durch Venedig

Mit dem Kajak durch Venedig

Der aufregendste Moment ist sicher der, in dem man aus einer jener schmalen Wasserstraßen, die Venedig prägen, quasi ins Freie entlassen wird: in den Canal Grande. Motorboote von links, Vaporetti von rechts, dazwischen kreuzende Gondeln. Und mitten im Gewusel wir, Touristen im Kajak. Der Guide treibt seine Gruppe zusammen, und auf sein Kommando hin paddeln alle los. Blick stur auf den Palazzo gegenüber gerichtet, volle Kraft voraus – alle kommen heil, aber mit Herzklopfen, auf der anderen Seite an.

Wer mit dem Kajak durch Venedig paddelt, ist zweierlei: ein Fremdkörper im eingespielten Miteinander der Wasserbenutzer, die einen das auch spüren lassen. Einige Gondolieri kommen unseren schmalen, leichten Plastikgefährten mit ihren flachen, schweren Holzbooten beängstigend nah. Unser Lächeln findet keinen Widerhall, vermutlich spüren sie, dass es mehr hilfloser Beschwichtigungsversuch ist, als wirklich freundlich gemeint.

Zum anderen ist man selbst Touristenattraktion. Auf jeder Brücke stehen Menschen, die die Gruppe fotografieren. Was nett ist, wenn man geschmeidig durch einen geraden Kanal paddelt. Und peinlich wird, sobald man um ein Hauseck zu lenken versucht. Wir haben, da wir später noch in die Lagune hinausfahren werden, meerestaugliche Kajaks – zu lang für jede elegante Kurvenfahrt, zumindest für Ungeübte.

Aber was soll’s. Wir sind glücklich nah ans Wasser gesetzt, das erstaunlich sauber ist. Kleine Krebse klettern die Hauswände empor, man sieht Fische vorbeihuschen und übersteht später, bei der Fahrt durch die Lagune, sogar einen aufziehenden Sturm. Und in der Nacht danach durchlebt man noch mal den Tag: Alles schwankt.

Monika Maier-Albang

Wandern im Wadi Rum

Wadi Rum in Jordanien

In die Wüste gehen. Das klingt nach Entbehrung, ist aber ein Erlebnis, wenn man es richtig macht. Entweder zu Fuß oder auf dem Rücken eines Kamels. In den späten Nachmittagsstunden, wenn die sinkende Sonne den Sand und die monumentalen Felsen des Wadi Rum in Jordanien rot, gelb und braun einfärbt, ist der beste Zeitpunkt dafür. Jetzt im Frühling sprießen kleine rosa Blümchen aus dem Sand, weswegen das schaukelnde Verkehrsmittel namens Kamel immer wieder stehen bleibt, den langen Hals nach unten beugt und daran nascht. So hat man genug Zeit, diese weite, unglaublich fotogene Landschaft aus Sand und bis zu 1700 Meter hohen Felsbergen aufzusaugen.

Es hat etwas Meditatives, ja sogar Biblisches, sich mit 4 km/h einem Zeltcamp zu nähern, das irgendwo hinter einem Felsen steht und das Lager für die Nacht sein wird.

Natürlich ist das hier alles für Touristen gemacht, vom Miet-Kameltreiber bis zu den vielen Zeltlagern. Und dennoch hat man in manchen Momenten das Gefühl, allein mit der gewaltigen Natur zu sein, der es so etwas von egal wäre, wenn man hier verdursten würde. In der Ferne ziehen Pick-ups und ein Wasser-Tanklaster Staubfahnen hinter sich her, aber die Kamelwanderer sind auf einmal von einer riesigen Schafherde umgeben, die im schönsten Abendlicht das Frühlingsgrün aus dem Sand rupft.

Und wenn man kurz vor Sonnenuntergang im Zeltlager ankommt, führt der erste Weg auf einen sonnenwarmen Felsen, in der Hand ein mitgebrachtes jordanisches Bier ohne Alkohol. Langsam schwinden die Farben aus der Wüste, erste Sterne sind zu sehen und aus dem Lager weht ein Duft von gebratenem Fleisch herüber. Entbehrung sieht anders aus.

Hans Gasser

Auf dem Mekong

Auf dem Mekong

Gebratene Algen mit Tilapia-Filet, beides aus dem Fluss. Die Algen gepresst zu einer hauchdünnen Platte, mit kleinen Knoblauchstückchen darin, etwas Sesam und Chili obendrauf – auf der Mekong Pearl bekommt man das auf den Teller. Schmeckt wunderbar.

Wir sind unterwegs auf dem Mekong in Laos. Flussabwärts im Delta in Vietnam ist der Schiffsverkehr dicht. Hier aber, am Oberlauf des Flusses, kann man in sauberem Wasser schwimmen. Die Passagierboote aus Teakholz machen abends an menschenleeren Stellen halt. Tagsüber sieht man Wasserbüffel am Ufer liegen. Der Sand ist so weiß wie in der Karibik. Sandbänke wechseln mit steilen Felsabschnitten, dazwischen Teak- und Gummibäume. Ab und an ist ein Waschband zum Goldfördern zu sehen. Fischerbooten begegnet man nur wenigen. Selten stören Schnellboote die idyllische Ruhe.

Zehn Tage braucht die Mekong Pearl für die etwa 600 Kilometer von der laotischen Hauptstadt Vientiane im Süden flussaufwärts über Luang Prabang bis zum Goldenen Dreieck, in das Grenzgebiet von Laos, Thailand und Myanmar. Es ist eine Schiffsreise durch noch weitgehend unberührte Natur. Die allerdings wird angesichts der Staudamm-Projekte, die China und Laos verfolgen, bald der Vergangenheit angehören.

Das Land wandelt sich rasant. Seit 2021 verbindet ein Schnellzug China mit dem ehemaligen Königreich Laos. Noch bringt der Fluss die Besucher zu entlegenen Dörfern, zu denen nicht einmal eine Straße führt. Vor den Häusern sieht man kleine, bunte Holzhäuschen. Sie sollen böse Geister vertreiben. Die vielen Touristen, die man bald auch im Landesinneren antreffen wird, werden sie wohl nicht aufhalten.

Lars Reichardt

Die Schönheit des Taj Mahal genießen

Taj Mahal

Es gibt Sehenswürdigkeiten, die lassen sich nicht durch Overtourism zerstören. Das Taj Mahal ist einer dieser Orte, er liegt etwa 180 Kilometer von Delhi entfernt. Ein Tagesausflug dahin dauert also wirklich einen ganzen Tag, bei den Verkehrsverhältnissen in Indien. Man sollte zwei Übernachtungen einplanen. Vor dem Taj Mahal werden Busladungen entleert, umweltfreundliche Elektro-Zubringer fahren die täglich etwa 40 000 Besucher durch den üppig verzierten Empfangsbereich.

Es folgt eine Art Hütchenlauf vorbei an Selfie-Sticks und Instagram-Paaren. Frisch Verheiratete lassen sich gerne vor der Kulisse des Taj Mahals fotografieren, es ist schließlich nicht nur Unesco-Welterbe, sondern auch ein Monument der Liebe. Der Großmogul Shah Jahan ließ die Grabstätte um 1630 für seine Lieblingsfrau Mumtaz Mahal bauen. Tonnenweise wurde Marmor auf Elefanten herbeigeschafft. Jahan fand später neben Mumtaz seine letzte Ruhe.

Dann geht es durch den Park, durch den helle Eichhörnchen jagen, und zum eigentlichen Gebäude hoch, das man nur mit Überschuhen betreten darf.

Der weiße Marmor, der die Schönheit des Ortes ausmacht, soll nicht abgetragen werden. In der Grabstätte umhüllt einen dann eine wohltuende Stille. So wie sich das gehört an so einem Ort. Das Licht ist gedämpft und durch die alten, kalten Steine meint man tatsächlich so etwas wie unendliche Liebe zu spüren. Allerdings ist der Ort selbst leider bedroht. Nicht die vielen Besucher, sondern Umweltschäden setzen dem Taj Mahal seit Jahren zu. Ein Grund mehr, bald hinzufahren.

David Pfeifer

Einmal im Leben

Pinguine in Afrika

Pinguine in Afrika

Tiere schauen in Afrika – da fallen einem alle möglichen Spezies ein, aber Pinguine? Das wäre ja in etwa so, als würden sich Flamingos in der Antarktis herumtreiben. In einem Nationalpark außerhalb von Kapstadt aber zählen die tapsigen Kerlchen zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten. Am Boulders Beach der Ortschaft Simon’s Town auf der Kap-Halbinsel hat sich eine Kolonie von Brillenpinguinen eingerichtet – weltweit gibt es nur eine Handvoll derartiger Gebiete. Haben die sich verschwommen? Nein, ihre Vorfahren kamen schon vor Hunderttausenden Jahren aus Südamerika nach Afrika.

Etwa zwei- bis dreitausend gartenzwerggroße Frackträger watscheln hier äußerst Insta-tauglich (und olfaktorisch durchaus ebenso beeindruckend) am Strand im Schatten mächtiger Granitbrocken umher, im Hintergrund jenseits der False Bay flirrt dazu die Skyline von Kapstadt mit dem Tafelberg.

Pittoresker geht es kaum – doch vielen reisenden Social-Selbstdarstellern reicht es nicht, die Tiere aus sicherer Entfernung von den Holzstegen aus zu knipsen, die Besucher nicht verlassen dürfen. Sie rücken ihnen für Selfies aufs Gefieder, stellen ihnen nach und streicheln sie. Nicht gut für die weltweit gesehen stark gefährdeten Tiere, die sich am Boulders Beach aber dennoch gut halten. Sie kriegen nicht nur Stress von Menschen, sie machen auch den Menschen Stress: Ihre Geräusche – eine eigenwillige Kakofonie aus Krächzen und Tröten – nerven Anwohner, zumal die Tiere nachtaktiv sind. Auch so gesehen wirken die schrägen Vögel menschlicher als Löwen und Zebras zusammen.

Jochen Temsch

Zur Welle auf Tahiti

Teahupoo - Tahiti

Was Skifahrern die Streif in Kitzbühel, ist Wellenreitern Teahupoo auf Tahiti: der heiligste Tempel ihres Sports. Selbst Profis der World Tour fürchten die haushohe Röhre aus Wasser und Schaum, diesen Sommer surfen sie hier um olympische Medaillen. Dabei wurde die perfekte Welle erst Mitte der Achtzigerjahre zum ersten Mal gesurft. Denn das Dörfchen, vor dem sie mit unbändiger Kraft bricht, liegt auf der Halbinsel Tahiti Iti, eine lange Fahrt von den Hotels und Malls um die Haupstadt Papeete entfernt. Wo die Straße endet, sieht Tahiti noch so aus, wie man sich das am anderen Ende der Welt gern erträumt: Bungalows unter Palmen und dahinter urwaldgrüne Zuckerhüte mit scharf geschnittenen Graten. Das wäre also die Aussicht, wenn man draußen am Riff die Welle anpaddelt.

Aber wer im Surfkurs mal auf dem Brett stand, sollte jetzt nicht übermütig werden. Eine Anfängerwelle gebe es hier nicht, sagt Max Wasna, der Präsident des Tahiti Iti Surf Clubs. Die sieben Spots entlang der Südküste der Halbinsel sind allesamt Reefbreaks. Wer stürzt, wird im schlimmsten Fall übers Riff geschleift.

Netterweise chauffiert Wasna aber auch Dilettanten mit dem Boot hinaus, damit sie der berühmten Welle zumindest nahekommen. Buckelwale tauchen auf, Speerfischer dümpeln vor dem Riff. Das Meer ist so klar, dass man die Korallen sieht. Manchmal, erzählt Wasna, ritten Delfine die Wellen. Zwei Jünglinge röhren auf ihrem Jetski vorbei, otterhaft gleitet der eine ins Meer. Kurzes Anpaddeln, dann schneidet der Junge scharfe Kurven ins durchscheinende Blau. Man kann ihn nur beneiden, um den wohl schönsten Ort der Welt zum Surfen.

Florian Sanktjohanser

Auf dem Corcovado

Corcovado

Egal, ob man mit dem Flugzeug nach Rio de Janeiro reist, mit der Fähre ankommt oder mit dem Auto: Man sieht die Christstatue, lange bevor man die Metropole erreicht hat. Sie ist das Wahrzeichen von Rio de Janeiro — und wohl das bekannteste Postkartenmotiv ganz Brasiliens.

Brasilianerinnen und Brasilianer sprechen oft lieber vom Corcovado. So heißt der Berg, auf dem die Statue seit 1931 steht. Nachts kann man den Hügel kaum erkennen, er verschwindet im Dunkel und man sieht nur die hell leuchtende Christstatue. Dort, auf der Plattform unter der Statue, versammeln sich täglich mehr als fünftausend Touristen. Manche von ihnen klettern oder wandern hoch, die Mehrheit nimmt die rote Zahnradbahn. Die stammt aus dem brasilianischen Kaiserreich, ist älter als die Christusstatue und eine Attraktion für sich.

In der Bahn sollte man sich nach rechts setzen: Die vier Kilometer lange Strecke führt durch Wald, dann aber macht der Zug eine Linkskurve und die Bäume lichten sich. Wer rechts aus dem Fenster blickt, sieht den Strand von Ipanema und das weite Meer dahinter. Manche sagen, dass man die Schönheit der Aussicht hier sogar hören kann: Dieser kleine Abschnitt wird wegen der typischen Reaktion der Fahrgäste auch die „curva do ó“ genannt — die Kurve des Ohhhh.

Oben angekommen, sieht man die Wälder, die die Stadt umgeben, und das Fußballstadion, man sieht Strände und den Zuckerhut. Dort sollte man übrigens hinfahren, um den besten Blick auf den Corcovado zu haben: Wer am späten Nachmittag in der Gegend um den Zuckerhut ist, kann der Sonne dabei zusehen, wie sie hinter der Statue verschwindet.

Simon Sales Prado

Waikiki Beach

Waikiki Beach

Traumstrände sind lang und einsam, bieten mehlweißen Strand und wilde Palmen. Waikiki Beach in Honolulu auf der hawaiianischen Hauptinsel Oahu hat nichts davon. Waikiki ist kein Traumstrand, es ist nur einer der berühmtesten Strände der Welt. GIs, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Pazifikinseln erholten, Surfer, Elvis Presley und der spießige Zeitgeist der Fünfzigerjahre, in denen halb nackte Hula-Tänzerinnen, Cocktailbars in Treibholzoptik und phallischer Tiki-Dekor als das ungefähr Wildeste galten, was man sich vorstellen konnte, trugen zum Mythos Hawaii bei. The Kinks rockten schon 1966 in ihrem Song „Holiday in Waikiki“ vom Touristennepp.

Ursprünglich war Waikiki der Königsfamilie vorbehalten, die dort Wellenreiten ging. Die ersten Hotels wurden Ende des 19. Jahrhunderts errichtet, bevor die Amerikaner den letzten König wegputschten und sich den bis dahin unabhängigen Inselstaat Hawaii einverleibten. Die besten Zimmer hatten nicht etwa Blick auf den Pazifik, sondern in die exotisch blühenden Gärten – die Anreise mit dem Schiff war so lang und beschwerlich, dass die Gäste kein Meer mehr sehen konnten.

Heute stehen die kostspieligen Hotelhochhäuser, Bars und Restaurants direkt im Sand. Zum Surfen eignet sich das badewannenwarme türkisfarbene Wasser mit dem kleinen, aber langen Wellenbruch besonders gut für Anfänger, die hier Kurse buchen können. Macht Spaß. Aber das echte Hawaii-Gefühl erlebt man auf dem Archipel anderswo.

Jochen Temsch

Mit dem Kajak durch Venedig

Mit dem Kajak durch Venedig

Der aufregendste Moment ist sicher der, in dem man aus einer jener schmalen Wasserstraßen, die Venedig prägen, quasi ins Freie entlassen wird: in den Canal Grande. Motorboote von links, Vaporetti von rechts, dazwischen kreuzende Gondeln. Und mitten im Gewusel wir, Touristen im Kajak. Der Guide treibt seine Gruppe zusammen, und auf sein Kommando hin paddeln alle los. Blick stur auf den Palazzo gegenüber gerichtet, volle Kraft voraus – alle kommen heil, aber mit Herzklopfen, auf der anderen Seite an.

Wer mit dem Kajak durch Venedig paddelt, ist zweierlei: ein Fremdkörper im eingespielten Miteinander der Wasserbenutzer, die einen das auch spüren lassen. Einige Gondolieri kommen unseren schmalen, leichten Plastikgefährten mit ihren flachen, schweren Holzbooten beängstigend nah. Unser Lächeln findet keinen Widerhall, vermutlich spüren sie, dass es mehr hilfloser Beschwichtigungsversuch ist, als wirklich freundlich gemeint.

Zum anderen ist man selbst Touristenattraktion. Auf jeder Brücke stehen Menschen, die die Gruppe fotografieren. Was nett ist, wenn man geschmeidig durch einen geraden Kanal paddelt. Und peinlich wird, sobald man um ein Hauseck zu lenken versucht. Wir haben, da wir später noch in die Lagune hinausfahren werden, meerestaugliche Kajaks – zu lang für jede elegante Kurvenfahrt, zumindest für Ungeübte.

Aber was soll’s. Wir sind glücklich nah ans Wasser gesetzt, das erstaunlich sauber ist. Kleine Krebse klettern die Hauswände empor, man sieht Fische vorbeihuschen und übersteht später, bei der Fahrt durch die Lagune, sogar einen aufziehenden Sturm. Und in der Nacht danach durchlebt man noch mal den Tag: Alles schwankt.

Monika Maier-Albang

Wandern im Wadi Rum

Wadi Rum in Jordanien

In die Wüste gehen. Das klingt nach Entbehrung, ist aber ein Erlebnis, wenn man es richtig macht. Entweder zu Fuß oder auf dem Rücken eines Kamels. In den späten Nachmittagsstunden, wenn die sinkende Sonne den Sand und die monumentalen Felsen des Wadi Rum in Jordanien rot, gelb und braun einfärbt, ist der beste Zeitpunkt dafür. Jetzt im Frühling sprießen kleine rosa Blümchen aus dem Sand, weswegen das schaukelnde Verkehrsmittel namens Kamel immer wieder stehen bleibt, den langen Hals nach unten beugt und daran nascht. So hat man genug Zeit, diese weite, unglaublich fotogene Landschaft aus Sand und bis zu 1700 Meter hohen Felsbergen aufzusaugen.

Es hat etwas Meditatives, ja sogar Biblisches, sich mit 4 km/h einem Zeltcamp zu nähern, das irgendwo hinter einem Felsen steht und das Lager für die Nacht sein wird.

Natürlich ist das hier alles für Touristen gemacht, vom Miet-Kameltreiber bis zu den vielen Zeltlagern. Und dennoch hat man in manchen Momenten das Gefühl, allein mit der gewaltigen Natur zu sein, der es so etwas von egal wäre, wenn man hier verdursten würde. In der Ferne ziehen Pick-ups und ein Wasser-Tanklaster Staubfahnen hinter sich her, aber die Kamelwanderer sind auf einmal von einer riesigen Schafherde umgeben, die im schönsten Abendlicht das Frühlingsgrün aus dem Sand rupft.

Und wenn man kurz vor Sonnenuntergang im Zeltlager ankommt, führt der erste Weg auf einen sonnenwarmen Felsen, in der Hand ein mitgebrachtes jordanisches Bier ohne Alkohol. Langsam schwinden die Farben aus der Wüste, erste Sterne sind zu sehen und aus dem Lager weht ein Duft von gebratenem Fleisch herüber. Entbehrung sieht anders aus.

Hans Gasser

Auf dem Mekong

Auf dem Mekong

Gebratene Algen mit Tilapia-Filet, beides aus dem Fluss. Die Algen gepresst zu einer hauchdünnen Platte, mit kleinen Knoblauchstückchen darin, etwas Sesam und Chili obendrauf – auf der Mekong Pearl bekommt man das auf den Teller. Schmeckt wunderbar.

Wir sind unterwegs auf dem Mekong in Laos. Flussabwärts im Delta in Vietnam ist der Schiffsverkehr dicht. Hier aber, am Oberlauf des Flusses, kann man in sauberem Wasser schwimmen. Die Passagierboote aus Teakholz machen abends an menschenleeren Stellen halt. Tagsüber sieht man Wasserbüffel am Ufer liegen. Der Sand ist so weiß wie in der Karibik. Sandbänke wechseln mit steilen Felsabschnitten, dazwischen Teak- und Gummibäume. Ab und an ist ein Waschband zum Goldfördern zu sehen. Fischerbooten begegnet man nur wenigen. Selten stören Schnellboote die idyllische Ruhe.

Zehn Tage braucht die Mekong Pearl für die etwa 600 Kilometer von der laotischen Hauptstadt Vientiane im Süden flussaufwärts über Luang Prabang bis zum Goldenen Dreieck, in das Grenzgebiet von Laos, Thailand und Myanmar. Es ist eine Schiffsreise durch noch weitgehend unberührte Natur. Die allerdings wird angesichts der Staudamm-Projekte, die China und Laos verfolgen, bald der Vergangenheit angehören.

Das Land wandelt sich rasant. Seit 2021 verbindet ein Schnellzug China mit dem ehemaligen Königreich Laos. Noch bringt der Fluss die Besucher zu entlegenen Dörfern, zu denen nicht einmal eine Straße führt. Vor den Häusern sieht man kleine, bunte Holzhäuschen. Sie sollen böse Geister vertreiben. Die vielen Touristen, die man bald auch im Landesinneren antreffen wird, werden sie wohl nicht aufhalten.

Lars Reichardt

Die Schönheit des Taj Mahal genießen

Taj Mahal

Es gibt Sehenswürdigkeiten, die lassen sich nicht durch Overtourism zerstören. Das Taj Mahal ist einer dieser Orte, er liegt etwa 180 Kilometer von Delhi entfernt. Ein Tagesausflug dahin dauert also wirklich einen ganzen Tag, bei den Verkehrsverhältnissen in Indien. Man sollte zwei Übernachtungen einplanen. Vor dem Taj Mahal werden Busladungen entleert, umweltfreundliche Elektro-Zubringer fahren die täglich etwa 40 000 Besucher durch den üppig verzierten Empfangsbereich.

Es folgt eine Art Hütchenlauf vorbei an Selfie-Sticks und Instagram-Paaren. Frisch Verheiratete lassen sich gerne vor der Kulisse des Taj Mahals fotografieren, es ist schließlich nicht nur Unesco-Welterbe, sondern auch ein Monument der Liebe. Der Großmogul Shah Jahan ließ die Grabstätte um 1630 für seine Lieblingsfrau Mumtaz Mahal bauen. Tonnenweise wurde Marmor auf Elefanten herbeigeschafft. Jahan fand später neben Mumtaz seine letzte Ruhe.

Dann geht es durch den Park, durch den helle Eichhörnchen jagen, und zum eigentlichen Gebäude hoch, das man nur mit Überschuhen betreten darf.

Der weiße Marmor, der die Schönheit des Ortes ausmacht, soll nicht abgetragen werden. In der Grabstätte umhüllt einen dann eine wohltuende Stille. So wie sich das gehört an so einem Ort. Das Licht ist gedämpft und durch die alten, kalten Steine meint man tatsächlich so etwas wie unendliche Liebe zu spüren. Allerdings ist der Ort selbst leider bedroht. Nicht die vielen Besucher, sondern Umweltschäden setzen dem Taj Mahal seit Jahren zu. Ein Grund mehr, bald hinzufahren.

David Pfeifer

Teil 1

Die schönsten Reiseziele der Welt

Teil 2