Die schönsten Reiseziele der Welt

Einmal im Leben

Auf die Lofoten

Die Lofoten - ist das nicht die Inselgruppe im Norden Norwegens, wo es die roten Holzhäuser auf Stelzen gibt und die spitzen Berge mit Blick auf weiße Strände und türkisblaues Meer? Genau. Doch da muss man erst mal hinkommen. Die Anreise mit der Fähre ist turbulent. Wind, Regen, hohe Wellen. Wer es wagt aufzustehen, schwankt, als hätte er zu tief ins Glas geschaut. Nach drei Stunden und mit endlich wieder festem Boden unter den Füßen, ist man nach kurzer Fahrt in "Å", einem kleinen Dorf am westlichsten Zipfel der Lofoten - der Ort mit dem kürzesten Namen der Welt. Rote Fischerhäuschen auf Stelzen, eine Bäckerei, aus der es nach Zimtschnecken duftet, und kreischende Möwen, die die Fensterrahmen eines Gebäudes eingenommen haben. Alles wie auf den Postkarten? Naja, fast.

Von Gipfeln ist an dem Tag nicht viel zu sehen. Der "wonderful view", den der Gastgeber versprochen hat, besteht aus weißen Wolken, die fast bis zum Boden hängen. Von schönem Postkarten-Wetter sollte niemand ausgehen, der auf die Lofoten fährt. Nach der ersten Wanderung triefen die Schuhe, die Regenjacke hat auch aufgegeben, und aus dem "eine Stunde, eineinhalb vielleicht" werden vier. Das geht doch besser!

Anderer Tag, anderes Wetter - und ein gänzlich anderes Bild. Das Meer ist deutlich ruhiger, der Himmel strahlend blau, mit ein paar Wolken für zusätzliche Idylle. Die Insel Skrova besteht aus einem Dorf und einem Berg. Der Aufstieg ist steil, die Aussicht oben noch steiler: weiße Strände mit türkisblauem Meer, aus dem viele kleine Inseln ragen, und spitze Berge im Hintergrund, die mehr nach Animationsfilm als nach Realität aussehen. Geht doch, Lofoten!

Zum Tigernest wandern

Egal, wie viele Bilder man davon gesehen hat: Wer im Westen des Königreichs Bhutan aus dem Minibus steigt und zum Taktshang Goemba hinaufschaut, ist fasziniert. Was für eine irrwitzige Idee, in dieser Granitwand ein Kloster zu bauen, über einer Schlucht, die Hunderte Meter tief reicht.

Und alles nur, weil Guru Rinpoche dort oben in einer Höhle meditierte – drei Jahre, drei Monate, drei Wochen und drei Tage, der Überlieferung nach ohne zu essen und zu trinken. Bei der Anreise aber machte es sich der heilige Mann bequem. Auf dem Rücken einer Tigerin soll er hinaufgeritten sein, daher der Beiname: Tigernest.

Auf die Reisenden warten Maultiere, und selbst die würden nur den halben Weg schaffen. Also doch lieber zu Fuß. Der Pfad ist breit und mit Holzstufen befestigt, er führt zwischen Kiefern, Eichen und Rhododendren hinauf. Kreuz und quer sind bunte Gebetsfahnen gespannt, am Wegesrand drehen Pilger Gebetsmühlen.

Zwischenstopp in der Cafeteria auf 3000 Metern Höhe. Auf der Terrasse trinken Mönche im Purpurgewand Cappuccino und fotografieren sich vor Kloster und Urwaldbergen. Mit jeder Stufe wird der Ausblick auf die geschnitzten Erker und goldenen Pagodendächer grandioser. Vielleicht sind deshalb Kameras am Tor abzugeben: damit man aufhört zu knipsen und die prachtvollen Tempel wirken lässt. In einem murmeln junge Mönche Mantras, wer mag, verneigt sich vor den goldenen Buddhas. Wer nicht mag, betrachtet Wandmalereien und Altäre, spaziert barfuß über Innenhöfe und Balkone. Und glaubt langsam die Geschichte vom glücklichen Land des Donnerdrachens.

Florian Sanktjohanser

Reisterrassen in Luzon

Es gibt Naturwunder, und es gibt von Menschen gemachte Wunder. Für die Reisterrassen auf den Philippinen bräuchte es eine Kreuzung beider Begriffe. Denn so kunstvoll wie die Terrassen in Banaue, einer Berggemeinde im Norden der Insel Luzon, über Hunderte Meter die steilen Hänge emporsteigen, so natürlich gewachsen wirken sie auch. Selbst das Grün der Felder scheint sich dem Grün der bewaldeten Hügelketten ringsum anzugleichen. Zumindest zu dem Zeitpunkt, als man selbst über die schlanken Steinmauern der Felder balanciert. Denn der Farbton der Terrassen ändert sich, je nachdem, wie hoch die Reispflanze gerade steht. Von Erdbraun bis zu Gelbgrün ist alles dabei.

Von allein gewachsen ist hier natürlich nichts. Im Gegenteil. Die Konstruktion der Reisterrassen vor 2000 Jahren dürfte für das Volk der Ifugao so schweißtreibend gewesen sein wie das Bewirtschaften der schmalen Felder bis heute – auch wenn die Wasserbüffel mittlerweile von Maschinen ersetzt wurden. Schließlich müssen die Bauern die Stützmauern ständig ausbessern und das ausgeklügelte System der Bewässerung instand halten. Das garantiert, dass alle Felder ausreichend Wasser bekommen.

1995 erklärte die Unesco die Reisterrassen zum Weltkulturerbe. Die finanzielle Unterstützung, die es seither gibt, fließe in die Instandsetzung der Mauern und Wege, erklärt uns der Führer, der selbst auch als Reisbauer arbeitet. „Treppe zum Himmel“ nennen die Ifugao selbst ihre Reisterrassen, die zeigen, wie der Mensch mit der Natur im Einklang leben kann, oder auch „achtes Weltwunder“. Die Erde heute bräuchte mehr solche Wunder.

Laura Weißmüller

Stonehenge

An Stränden liegen, Küsten entlang wandern, schöne Städte besuchen, das leuchtet ein – aber: Steine schauen? Stonehenge in England, rund 140 Kilometer südwestlich von London, ist einer der berühmtesten Orte dieses an berühmten Orten reichen Landes, und wahrscheinlich der bizarrste. Mehrere vier Meter hohe und 25 Tonnen schwere Steine sind hier zu prähistorischen Zeiten kreisförmig aufgestellt worden, vermutlich zwischen 3000 und 2000 vor Christus. Stonehenge ist ein Muss-man-gesehen-haben-Touristenmagnet, und die Anziehungskraft der Steine wird einem schnell klar, wenn man auf den großen Parkplatz fährt.

Dort steht ein beeindruckendes Besucherzentrum, inklusive Restaurant und Souvenirshop. Zu den Steinen selbst gibt es einen Transfer, man kann den Weg aber auch gehen, der Ortskundige wählt die Route neben der Straße, über die Wiese und durch den Wald. Der Raffinierte wiederum fährt gleich zu einer Nebenstraße in Sichtweite der Steine und geht zu einem öffentlichen Spazierweg, der einen sehr guten Blick auf die kolossalen Felsbrocken bietet.

Früher war Stonehenge frei zugänglich, heute aber kann man die Steine nicht mehr berühren, so wie es die Rolling Stones 1967 noch taten. Ein Seil lässt einen nicht näher als 15 Meter heran.

Massentourismus und Absperrung tun keinem Ort gut, immerhin aber können sie nicht verhindern, dass einen beim Steineschauen eine eigenartige Ratlosigkeit erfasst: Warum, wieso, weshalb, wofür, und überhaupt: wie? Es gibt zur Entstehung von Stonehenge diverse Theorien, genau weiß es aber niemand, die Zeitzeugen leben einfach schon zu lange nicht mehr. Stonehenge ist ein Mythos, das man besichtigen kann. Sieben Tage die Woche, für 26 Pfund pro Person.

Michael Neudecker

Cala Goloritzè

Ein bisschen Schweiß muss man schon vergießen, um einmal an der Cala Goloritzè zu baden, einem der schönsten Strände Italiens. Denn die Sandbucht an der felsigen Ostküste Sardiniens darf von Schiffen und Schlauchbooten nicht angefahren werden, sie müssen weiter draußen ankern. Gut so!

Der Wanderweg von der Golgo-Hochebene hinunter zur Bucht, in der sich immer nur 250 Menschen zugleich aufhalten dürfen, führt unter uralten Steineichen hindurch und an überhängenden Felswänden entlang, morgens singen die Vögel, und wer Glück hat, trifft fröhlich weidende und halbzahme Frischlinge an.

In der Ferne unten sieht man das Meer, und die Neugier steigt mit jedem Schritt. Nach etwa eineinhalb Stunden steht man über der Goloritzè und kann es kaum fassen: das Wasser türkis, der Sand gelb, die großen Steine schneeweiß, und darüber ragt ein 100 Meter hoher Felsturm empor, an dem Kletterer zugange sind.

Der Moment, in dem der verschwitzte Körper in dieses absolut klare und kühle Wasser gleitet, ist der Höhepunkt, ja die Belohnung für die Anstrengung, die noch kommen wird, denn man muss ja wieder zurückwandern. Aber so weit ist es noch lange nicht. Erst einmal weit hinausschwimmen, um diese von Felsen umgebene Bucht in ihrer vollen Pracht zu sehen.

Und dann an den südlichen Rand durch den großen Felsbogen schwimmen, unter dem die Farbe des Wassers ganz dunkelblau ist. Zurück am Strand wird gepicknickt, denn einen Kiosk gibt es hier im Naturschutzgebiet nicht. Deshalb muss der Wasservorrat auch so groß sein, dass er für den zweistündigen Rückweg reicht. Der endet mit einem eiskalten Bier im Restaurant Su Porteddu.

Hans Gasser

Pantanal

Es gibt Formulierungen in Reiseführern, die locken mich nirgendwo mehr hin. „Größte Tiervielfalt von xy“ zum Beispiel. Wir standen schon im Regenwald in Costa Rica – angeblich Hotspot der Artenvielfalt – und bekamen in vier Stunden zwei Ameisen und ein paar Kolibris zu Gesicht. Auch in Australien und Südafrika war unser Tier-Glück nicht viel größer.

Einzige Ausnahme in der Artenvielfalt(ent)täuschungsreihe: das Pantanal. Die riesige brasilianische Ebene, die annähernd halb so groß wie Deutschland ist und an der Grenze zu Bolivien liegt, wird während der Regenzeit von Oktober bis März vom Río Paraguay und anderen Flüssen teilweise überschwemmt. Menschen leben deshalb nur wenige dort, dafür umso mehr Tiere. Ozelots, Pumas, Hirsche, Ameisenbären, Gürteltiere, Brüllaffen, Tapire und Wasserschweine ziehen sich in der Regenzeit auf trockene Inseln zurück. Andere Tiere bleiben einfach, wo sie sind.

Zum Beispiel die vier, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind: unvergessen das Piranha-Sushi mit Zitrone, das uns der Guide frisch geangelt direkt auf einem wackeligen Kahn servierte. Unvergessen die wunderschönen Papageien, die überall in den Bäumen hockten. Unvergessen die Mücken, die die Beine meines Freundes in einen einzigen Riesenstich verwandelten. Vor allem aber unvergessen die nächtliche Bootstour und die leuchtenden Augen der unzähligen Kaimane am Ufer des Flusses, in den der Guide uns tagsüber noch zum Schwimmen geschickt hatte. 35 Millionen der Mini-Krokodile leben im Pantanal, das ist die größte Konzentration dieser Tiere weltweit. Stand im Reiseführer. Ausnahmsweise glaube ich das.

Ann-Kathrin Eckardt

Berg Sinai

Erwartet hatte ich nicht viel, was ja manchmal das Beste ist. Es war eine Idee einer Freundin, die damals in Tel Aviv lebte und die fröhlich vorgeschlagen hatte: Komm, lass uns ans Rote Meer fahren! Und dann, nach ein paar Schnorchel-Tagen dort: Wollen wir nicht auf den Berg Sinai?

Nächtens stiegen wir in Dahab in ein schlecht gefedertes Taxi, schaukelten über bucklige Pisten, passierten Checkpoints und hielten irgendwann in schwarzer Dunkelheit. Hier geht’s hoch? Ah, da vorne ist eine Mauer zu sehen – Begrenzung des Katharinenklosters, Unesco-Weltkulturerbe. Wir leuchteten uns mit Taschenlampen den Weg, müde und aufgeregt zugleich, stiegen unfassbar viele steile Steinstufen hinauf, bis wir in der blauen Stunde die Umrisse des Gipfels ausmachten. Und dann, in der Kühle des Morgens, standen wir leicht atemlos oben, auf 2285 Metern, dort, wo Moses der biblischen Überlieferung nach die Zehn Gebote erhalten hat.

Die ersten Sonnenstrahlen blinzelten, eine Gruppe amerikanischer Gläubiger fing an, Gospels zu singen, sie feierten ihren Lord, priesen Jesus, tanzten. Das Licht fiel weich auf die zackigen Felsen vor uns, ließ sie rötlich schimmern, und ich Ungläubige war vollkommen überwältigt (was ist das für ein magischer Ort!), gerührt (wie schön die singen können!), staunte still. Nie hätte ich geahnt, wie erhebend es sein kann, hier oben zu stehen.

Es ist mehr als zwei Jahrzehnte her. Die buckligen Pisten, habe ich gehört, sind nicht mehr so bucklig. Wer hoch möchte, braucht einen Führer. Aber alle, die dort gewesen sind, werden die gleiche Erfahrung teilen: Wie wenige Minuten im Morgengrauen reichen, um sich für immer in der Erinnerung einzubrennen.

Mareen Linnartz

Pizzeria in Neapel

„Das ist eine Pizza Margherita aus Neapel, du hast eine moralische Verpflichtung, sie genüsslich zu verspeisen“, sagt die Heldin auf Weltreise und Sinnsuche in „Eat, Pray, Love“ einmal. In dem Hollywood-Schmonz kümmert sich Julia Roberts’ Figur um sich und damit auch um ihre Figur (Stichwort Rettungsringe) und findet zu neuer Größe und damit auch zu einer neuen Größe (beim Jeans-Kauf).

Die Pizzeria da Michele wurde durch diese Szene weltberühmt. Wir kannten weder Film noch Hype. Wir Banausen wurden erst darauf aufmerksam, als wir in Neapel zufällig an einer Party vorbeikamen. Die Party, das war die Warteschlange, nein: der Wartewal vor dem für Neapel unscheinbar alten, für Urlauber aber spektakulär traditionellen Restaurant. Modern wirkte nur die digitale Anzeige, die den vielen Wartenden verriet, wann ihre To-go-Bestellung abzuholen sei.

Wir googelten neugierig und fanden neben der depperten Film-Szene die Beschreibung des Guide Michelin: Da Michele ist demnach eine der ältesten und besten Pizzerien der Stadt, 1870 gegründet, offen von 10 Uhr morgens bis 23 Uhr abends. Kleine Auswahl, alle Pizzen zwischen fünf Euro und 5,50 Euro. Auf Google: mehr als 33 000 Bewertungen, 4,4 von 5 Sternen.

Wir setzten uns demütig vor die ruhigere, etwas abgehalfterte Bar gegenüber, Tazzulella ’e cafe (21 Bewertung, 1,4 Sterne). Ob wir zum Bier auch eine Pizza möchten, fragte der Kellner da, er hole gleich welche von drüben. VON DRÜBEN!

So läuft das also hier. Aus Versehen einen Geheimtipp entdeckt, filmreif. Die Pizza? Genüsslich verspeist. Muss ja.

Martin Wittmann

In einem Naturpool baden

Schwere Wolken hängen an diesem Sommertag über der Küste, die Luft ist klamm, schmeckt salzig auf den Lippen. In der Ferne, im Dunst nur schemenhaft auszumachen, scheinen sich die weißen Häuser von Azenhas do Mar an den Felsen festzuklammern. Auf dem Weg hinunter zum Strand hört man bald das Tosen der anbrandenden Wellen.

Es ist so: Man liebt das Meer. Aber fürchtet es auch. Die Strömungen. Die peitschende Gischt. Die ungeheure Kraft, die es entfalten kann, gerade und besonders hier, an der portugiesischen Atlantikküste unweit von Lissabon. Etwas mehr als hundert Kilometer nördlich, in Nazaré, reiten Surfer turmhohe Wellen auf der Suche nach immer aufsehenerregenderen Rekorden; es reicht, sich Videosequenzen davon anzuschauen, um Herzrasen zu bekommen.

Was uns nun nach wenigen Metern bergab erwartet, ist auf eine andere Weise spektakulär: Vom Meer durch eine Steinmauer abgetrennt, schmiegt sich unterhalb des Dorfes ein Naturpool in die Küstenlandschaft. Das Wasser schimmert blaugrün, ab und zu kracht eine Welle ans Mäuerchen, lässt frisches Meerwasser in das Becken schwappen.

Vom kleinen Café oberhalb neugierige Blicke nach unten: Wer gleitet mühelos ins Wasser, als wäre er in der Karibik, wer tapst vorsichtig und langsam hinein, weil: Huch, ist das kalt! Bald greift die ewig gültige Bade-Weisheit: Wenn man erst einmal drin ist, geht's. In diesem Fall aber ist das eine unzureichende Beschreibung. Wer hier erst einmal drin ist, sich auf den Rücken legt, die Augen schließt und das Meer rauschen hört, glaubt, nie wieder ein schöneres Gefühl der Schwerelosigkeit zu haben.

Mareen Linnartz

Im Zug durch Australien

In Australien einen Zug als Verkehrsmittel zu benutzen, scheint widersinnig zu sein. Die Distanzen sind enorm, es gibt kein nennenswertes Schienennetz. Dennoch oder gerade deswegen sollte man eine Reise mit „The Ghan“ machen. Der Zug, der Adelaide und Darwin verbindet, ist nicht nur eines der ältesten Verkehrsmittel, man erlebt darin auch einen Querschnitt des Kontinents. Rattert an tropischen Wäldern und der Küste vorbei, durchquert die Wüste mit ihren roten Gesteinsformationen. Was nicht heißt, dass man nur am Fenster kleben muss.

Der Ghan wurde mit Einzelkabinen, Lounges und einem holzgetäfelten Speisewagen zu einem rollenden Hotel mit Orient-Express-Feeling aufgepeppt. Und wie immer in Australien kommt man sofort mit allen ins Gespräch. Mit einer Frau, die mit 65 ihr Haus verkauft hat und jetzt nur mehr reisen will. Oder mit der Frau, die beim Tee über die Naturgewalten ihrer Heimat spricht wie andere über das Wetter. In den Neunzigerjahren erlebte sie in Katherine einen Zyklon, nach dem alle die Stadt verlassen mussten. Auch ihr Zeitungskiosk war Pappmaschee, nur der in Folie eingeschweißte Playboy habe überlebt.

Nach drei Tagen, in denen man fast 3000 Kilometer und vier Klimazonen hinter sich gelassen hat, in denen man alte Telegrafenstationen gesehen und von den angeblich afghanischen Treibern der Kamelkarawanen erfahren hat, die einst auf dieser Strecke Güter transportierten (daher der Name Ghan), in denen man viel gegessen und noch mehr geredet hat, nach diesen drei Tagen also stellt sich eine alte Erkenntnis ein: Der Weg ist das Ziel, und beim Reisen ist das eben die Zeit, die man in Verkehrsmitteln verbringt.

Verena Mayer

Sonnenaufgang auf dem Fuji

Goraiko! Natürlich, in Japan, wo Steine und Bäume heilig sein können, muss auch der Sonnenaufgang auf dem göttlichen Berg Fuji einen eigenen Namen haben. Es ist ja auch überirdisch schön, das erste Licht des anbrechenden Tages auf 3776 Meter Höhe kommen zu sehen. Und es ist saukalt - mit Temperaturen um den Gefrierpunkt bei heftigem Wind, während in Tokio schwüle 30 Grad herrschen.

Der Aufstieg von einer der Berghütten beginnt um etwa zwei Uhr morgens. Die Wanderer krabbeln aus Matratzenlagern, wie man sie aus den Alpen kennt, und sind gestärkt mit eher nicht alpinen Spezialitäten: Grüntee, Reis und gebratenem Fisch, den sie am Vorabend im Fersensitz auf einer Reismatte genossen haben.

Die letzten 600 Meter bis zum Gipfel sind eine meditative Lektion in Demut: Im Schneckentempo geht es über vulkanisches Geröll voran. Zwischen 4000 und 5000 Menschen wollen zur selben Zeit nach oben.

Nur im Juli und August ist es möglich, den Fuji zu besteigen, da stehen Junge, Alte und Uralte wörtlich Schlange auf den schmalen Steigen. In diesem Jahr, nach dem Ende der Corona-Restriktionen, wird der Andrang besonders groß sein. Der Endspurt aber ist immer gleich: Ordner mit Schutzhelmen und in Warnwesten dirigieren die Massen in der Finsternis mit Leuchtstäben. Die Langsamen sollen links gehen und die Schnelleren vorbeilassen. Nach zwei Stunden tauchen endlich zwei Steinlöwen auf und ein Shinto-Tor: Symbol des auch spirituell gemeinten Übergangs zur Gipfelregion des Fuji. Das zweite, das ins Auge fällt, ist eine Reihe beleuchteter Getränkeautomaten. Dann kommt die Sonne.

Jochen Temsch

Goldener Felsen in Myanmar

Besteigen darf man ihn nicht, das wäre aber ob der Form ohnehin schwierig. Sehen kann man ihn meistens - sofern er nicht gerade, wie bei unserem Besuch, eingerüstet ist mit Metallplatten und Tüchern, zur Goldauffrischung. Befühlen darf ich ihn gleich zweimal nicht, weil: Das ist nur buddhistischen Pilgern gestattet, was einerseits nachvollziehbar ist. Warum sollte man als gläubiger Christ Goldplättchen an einen Felsen kleben? Was sich aber andererseits gar nicht richtig anfühlt, denn: Berührt werden darf der Stein nur von männlichen Pilgern.

Aber trotzdem: hinfahren! Der Goldene Felsen in Myanmars Mon-Staat gehört zu den Orten, die sich, hat man einmal ein Bild davon gesehen, im Hirn und im Herzen festsetzen: der riesige Granitstein, der wie schwerelos auf einem Felsvorsprung zu balancieren scheint, gehalten der Legende nach von einem Haar des Buddha, und im Hintergrund, tief unten, weites Land. Fotos vom Felsen, aufgenommen bei Sonnenuntergang, sehen aus, als habe eine KI ein Traumbild von asiatischer Spiritualität entworfen.

Also besteigen wir im Städtchen Kyaikhtiyo stilecht den Pilgerbus, der ein umgebauter Lkw ist - mit eng befüllten Sitzreihen auf der Ladefläche. Nach einer kurvigen Auffahrt dann: ein Plateau mit Tausenden barfüßigen Pilgern, die im Schatten der Bäume picknicken, ein Lachen, eine Leichtigkeit, wie es sie 2016 gab nach dem demokratischen Neuanfang im Land. Das Lachen ist heute verstummt, die Menschen leiden unter den Repressionen der Militärherrscher. Bagan, der Shwedagon-Stupa, der Goldene Felsen: müssen warten auf bessere Zeiten. Aber dann, Goldener Felsen, gehörst du uns!

Monika Maier-Albang

Im Monument Valley zelten

Da war diese Vorstellung im Kopf, die sich eingenistet hatte durch übermäßigen Cowboyfilm-Konsum in der Kindheit und die Zigarettenwerbung, die es damals noch im Fernsehen gab: Männer auf Mustangs, wahlweise von einem Vorsprung aus versonnen in die Ferne blickend, im Hintergrund die roten Tafelberge. Oder: Männer auf Mustangs, im gestreckten Galopp, im Hintergrund die roten Tafelberge. Dann kommt man an im Monument Valley, und das Erste, was man sieht, ist: ein Mann auf einem Mustang, der sein Pferd steigen lässt. Ein bisschen Show muss schon sein.

Ist dann aber kein Cowboy, denn denen gehört das Land gar nicht. Die Hochebene auf dem Colorado-Plateau liegt innerhalb der Navajo Nation Reservation. Mit den Navajo kann man dann sogar Ausritte machen, durch viel Sand und dürres Gras. Wer auf Nummer sicher und lieber selbst gehen möchte, wandert auf dem "Wildcat Trail" durch den Staub, und das am besten frühmorgens. Es wird westernmäßig heiß hier.

Monika Maier-Albang

Walhaie vor Australien

Zuerst ist es nur eine ferne Ahnung: eine bläuliche Silhouette mit weißen Punkten. Und dann kommt er wie ein Schock: der Walhai! Unwillkürlich hält man die Luft an – und muss dann vor Aufregung hektisch atmen. Keine gute Idee, denn nun beschlägt das Glas der Schnorchelmaske. Also ruhig, ruhig, wenn der friedliche Riese, scheinbar ohne vom Menschen Notiz zu nehmen, vorbeischwebt.

Und das dauert. Lang wie ein Sattelschlepper, bis zu 16 Meter, können Walhaie werden. Brustflossen, so groß wie Surfbretter. Ein Maul, breit wie ein Scheunentor, weit aufgerissen. Davor möchte man lieber nicht geraten – auch wenn man weiß, dass sich Walhaie nur von Krill und kleinen Krebstieren ernähren.

Jedes Jahr zwischen März und Juli ziehen Hunderte Walhaie ans Ningaloo-Riff im äußersten Westen Australiens. Woher sie kommen, wohin sie gehen, ist noch weitgehend unerforscht. Das nährstoffreiche Gewässer am Riff ist bekannt für seinen Artenreichtum: Mantas, Buckelwale, Delfine, Meeresschildkröten und sogar Dugongs, Seekühe, sind hier auf der Durchreise oder leben ganzjährig hier, aber auch Haie und giftige Seeschlangen.

Wer Walhaie sehen will, muss schnorcheln – weit draußen, bei hohem Wellengang. Trotz Neoprenanzug kühlt man auch im mehr als 20 Grad warmen Wasser schnell aus. Weniger geübte Schwimmer hängt der Walhai locker ab, sie können dann nur noch seine gigantische Schwanzflosse bestaunen. Manchmal erbarmt sich einer der mitschwimmenden Guides und schleppt die Nachzügler nach vorne. Den Walhai zu berühren, ist verboten. Aber wer käme schon auf diese Idee. Zu viel Ehrfurcht.

Ingrid Brunner

Kirschblüte in Japan

Es gibt zwei Arten, Hanami zu feiern. Die laute und die leise. Bei der lauten sind die blühenden Kirschbäume im Grunde nur die Kulisse für ein Picknick mit Getränken und Gesang. Japanische Geselligkeit ist nicht zu unterschätzen. Es kann dabei eng und bierselig werden. Firmen-Abteilungen schicken an den Festtagen eigens Leute voraus, damit sie an den klassischen Hanami-Orten wie dem Ueno-Park in Tokio einen Platz unter den Bäumen reservieren.

Während der Pandemie haben viele die laute Art vermisst, aber vielleicht lernte dabei mancher auch, die leise mehr zu schätzen. Denn die Kirschblüten einfach nur zu betrachten, ihre zarte, trotzdem irgendwie kraftvolle Schönheit wirken zu lassen, war in den Zeiten der Corona-Angst ein Trost. Und ist es das nicht auch jetzt, obwohl die Gesundheitskrise nicht mehr den Alltag bestimmt? Die Nachrichten erzählen von Krieg und Konflikten. Aber die Kirschbäume lassen sich nicht stören.

Während der Pandemie haben viele die laute Art vermisst, aber vielleicht lernte dabei mancher auch, die leise mehr zu schätzen. Denn die Kirschblüten einfach nur zu betrachten, ihre zarte, trotzdem irgendwie kraftvolle Schönheit wirken zu lassen, war in den Zeiten der Corona-Angst ein Trost. Und ist es das nicht auch jetzt, obwohl die Gesundheitskrise nicht mehr den Alltag bestimmt? Die Nachrichten erzählen von Krieg und Konflikten. Aber die Kirschbäume lassen sich nicht stören.

Erhaben stehen sie mit ihren schwarzen, knorrigen Ästen da wie angewurzelte Tänzer und zeigen ihr Blütenkleid in verschiedenen Tönen von Rosa. Zwei bis drei Wochen, nie länger. Dann taumeln die Blüten zu Boden wie warmer Schnee und rühren die Menschen erst recht. Hanami ist auch das Fest der japanischen Melancholie, eine Feier des herrlich-traurigen Daseins. So wie die Kirschblüte ist doch das ganze Leben. So schön, so kurz. Der Blick in die Zweige versöhnt mit der Vergänglichkeit, der niemand entkommt, und gleichzeitig kann man sich freuen, dass das Schauspiel der Blüte im nächsten Frühling aufs Neue beginnt.

Auf den Mont Ventoux

Der erste und bislang einzige Versuch endete früh. So früh, dass er als ernsthafter Versuch eigentlich gar nicht gewertet werden kann. Auf den Mont Ventoux war kein Hinaufkommen. Auch nicht von Westen her, von dem hübschen Dorf Malaucène aus. Alle drei Straßen auf diesen ikonischen Berg in der Provence waren gesperrt für die Fahrer und Teams und Werbefahrzeuge der Tour de France. Auch wenn die Profisportler, an ihrer Spitze Marco Pantani, gar nicht von Westen, sondern von Süden her hinaufkeuchten - die steilste und anstrengendste Möglichkeit, mit dem Rad auf den 1909 Meter hohen Gipfel zu gelangen.

Nach ein paar Kilometern und wenigen Hundert Höhenmetern war insofern Schluss; der Versuch, gewissermaßen von hinten her zum Etappenziel der Tour zu radeln, gescheitert. Nicht an den eigenen körperlichen Grenzen, sondern an der französischen Verkehrspolizei. Jahre später ein neuer Anlauf, allerdings nicht mit dem Rennrad, sondern zu Fuß, in den Tagen zuvor Petrarca gelesen habend - und diesmal auch nicht während der Tour de France. Nun ging es bis zum Gipfel, erst hinauf über die Nordflanke, die einzige, über die keine Straße auf den Mont Ventoux führt, und dann über den langen, kahlen Kamm bis ganz nach oben.

Ein spezieller, ein legendärer Berg. An besonders klaren Tagen sieht man von dort zugleich die Alpen, die Pyrenäen und das Mittelmeer. Es war aber kein besonders klarer Tag. Auch fehlten, so toll diese Bergtour war, das erhebende Gefühl großer Erschöpfung und die Befriedigung, es mit dem Rad bis hinauf geschafft zu haben. Der Mont Ventoux und ich, wir sind noch nicht fertig miteinander.

New York von oben sehen

„Das Schicksal ist etwas, das wir erfunden haben, weil wir es nicht ertragen können, dass alles, was passiert, zufällig ist“, sagt die Hauptdarstellerin Annie im Film „Schlaflos in Seattle“. Wirklich? Wer vor dem Empire State Building steht, ahnt, dass so etwas Erstaunliches keinesfalls zufällig, sondern nur durch eine kollektive Kraft- und Kreativleistung entstehen konnte.

Das 381 Meter hohe Bauwerk (mit Antenne sogar 443 Meter) wurde ab 1930 in nur einem Jahr und 45 Tagen mitten in Manhattan an die 34. Straße geklotzt. Und rein zufällig besucht wohl kaum einer das Empire State Building, auch nicht in der Liebeskomödie mit Tom Hanks und Meg Ryan, in der die romantische Geschichte auf der Aussichtsplattform des Wolkenkratzers kulminiert.

Es gibt einige Gründe, das Empire State Building nicht zu besuchen. Man muss sich in einer Schlange anstellen, die rund um den Block reicht, ein sauteures Ticket kaufen, eine Sicherheitskontrolle wie am Flughafen über sich ergehen lassen und sich dann im Gänsemarsch zu den Aufzügen quälen. Vier Millionen Menschen pro Jahr wollen auf die Aussichtsplattform. Aus empirischer Sicht muss man sagen: Es lohnt sich trotzdem, sich dies wenigstens einmal anzutun, denn der Blick von den beiden „Observatories“ ist so bewegend wie in einem Schicksalskitschfilm.

Die meisten Besucher fahren zur Aussichtsterrasse im 86. Stock. Für 79 Dollar kann man ein Extraticket buchen, mit dem man durch einen gläsernen Schacht bis zur Antenne fahren kann. Das Top Deck im 102. Stock befindet sich in 443 Meter Höhe. 2019 wurde es nach längerer Umbauzeit wiedereröffnet. Durch drei Meter hohe Panoramafenster sieht man an klaren Tagen ganz New York und die angrenzenden fünf Bundesstaaten. Man fühlt sich dort oben in dieser Metallkapsel ziemlich abgehoben, weltfern und schwerelos – als wäre man in einem Raumschiff oder frisch verliebt.

Titus Arnu

Glacier-Express

Würde man eine solche Zugstrecke heute noch bauen? Ziemlich sicher nicht. Nicht einmal in der Schweiz, obgleich den Schweizern sehr daran gelegen ist, in ihrem Land möglichst überall mit der Bahn hinzukommen. Auch ins Hochgebirge. Mit dem Glacier Express gelangt man auf über 2000 Meter, bei der Überquerung des Oberalppasses östlich von Andermatt. Das ist auch der Zweck dieses Zuges: Es geht nicht darum, von einem Ort zu einem anderen zu kommen, in diesem Fall von Zermatt nach St. Moritz. Sondern darum, in den Schweizer Alpen unterwegs zu sein.

Die imposante Rheinschlucht zu durchqueren, aus nächster Nähe auf Bergseen zu blicken sowie auf die Kette der Viertausender im Wallis. Und gegen Ende der Reise, so man denn von West nach Ost fährt, geht es von Chur die Albulalinie rund 1200 Höhenmeter hinauf nach St. Moritz in engen Kehren und über spektakuläre Viadukte. Einen ganzen Tag lang ist man unterwegs, acht Stunden dauert die Fahrt, man sitzt in Waggons mit Panoramascheiben, hat die Landschaft bestens im Blick. Und fährt mit so gemächlicher Geschwindigkeit, dass man nichts verpasst.

Will man es richtig krachen lassen – und das sollte man nach Möglichkeit tun, wenn es die Finanzen irgendwie erlauben –, bucht man die Excellence Class. In diesem Waggon ist jeder Platz ein Fensterplatz, man bekommt ein Sechs-Gänge-Menu mit Weinbegleitung serviert und an der Bar Champagner. Damit niemand die Orientierung verliert, ist in der Decke ein goldfarbener Kompass angebracht. All das ist im Zuginneren die adäquate Entsprechung für das, was außerhalb davon an Sinneseindrücken auf einen einströmt.

Stefan Fischer

Über die Golden Gate Bridge

Für Einheimische mag der Weg über die Brücke Routine sein, tägliches Pendeln zur Arbeit von San Francisco nach Marin City oder Sausalito, nichts Besonderes, hin, zurück, Dinner. Als Tourist glüht das Herz, wenn man - endlich - über sie fährt. 1,7 Meilen Golden Gate Bridge aus der Froschperspektive, Tempolimit 45 Meilen pro Stunde, schneller sollte man hier nicht drüberbrettern, sonst verpasst man, was sich rechts und links und über dem Kopf erstreckt: Jugendstil-Architektur vom Feinsten, eine meisterliche Ingenieursleistung in Sonnenuntergangsrot (präziser: "International Orange"), die seit 1937 nordkalifornischen Unwettern und Erdbeben trotzt.

Die Golden Gate Bridge ist die Manifestation einer europäisch-romantisierten Amerika-Sehnsucht, geschürt von den Intros und Schnittbildern von Neunzigerjahre-Sitcoms wie "Full House", in denen sich der Stahl der Hängebrücke in den blauen Himmel reckt. Die sieht aus, als hätte sie jemand mit Photoshop in ein Gemälde hineinkomponiert oder mit der Hand hineingezeichnet, Öl auf Leinwand, mitten zwischen die Buchten, an die der Pazifik schwappt, hinter dem lange nichts kommt. Irgendwann würde man auf Japan stoßen. Fühlt sich an wie eine Fahrt über den Rand der Welt.

Überqueren kann man die Golden Gate Bridge auch zu Fuß oder mit dem Rad, lohnt sich gewiss, es fehlt halt nur der Sound der extra für diesen Moment vorbereiteten Spotify-Playlist mit dem Amateurtitel "Roadtrip USA" aus den Boxen. Am besten dreht man laut auf, noch besser mit heruntergelassenen Scheiben, den Fahrtwind im Haar. Aber nur, wenn kein kalter Nebel die Brücke umhüllt.

Carolin Werthmann

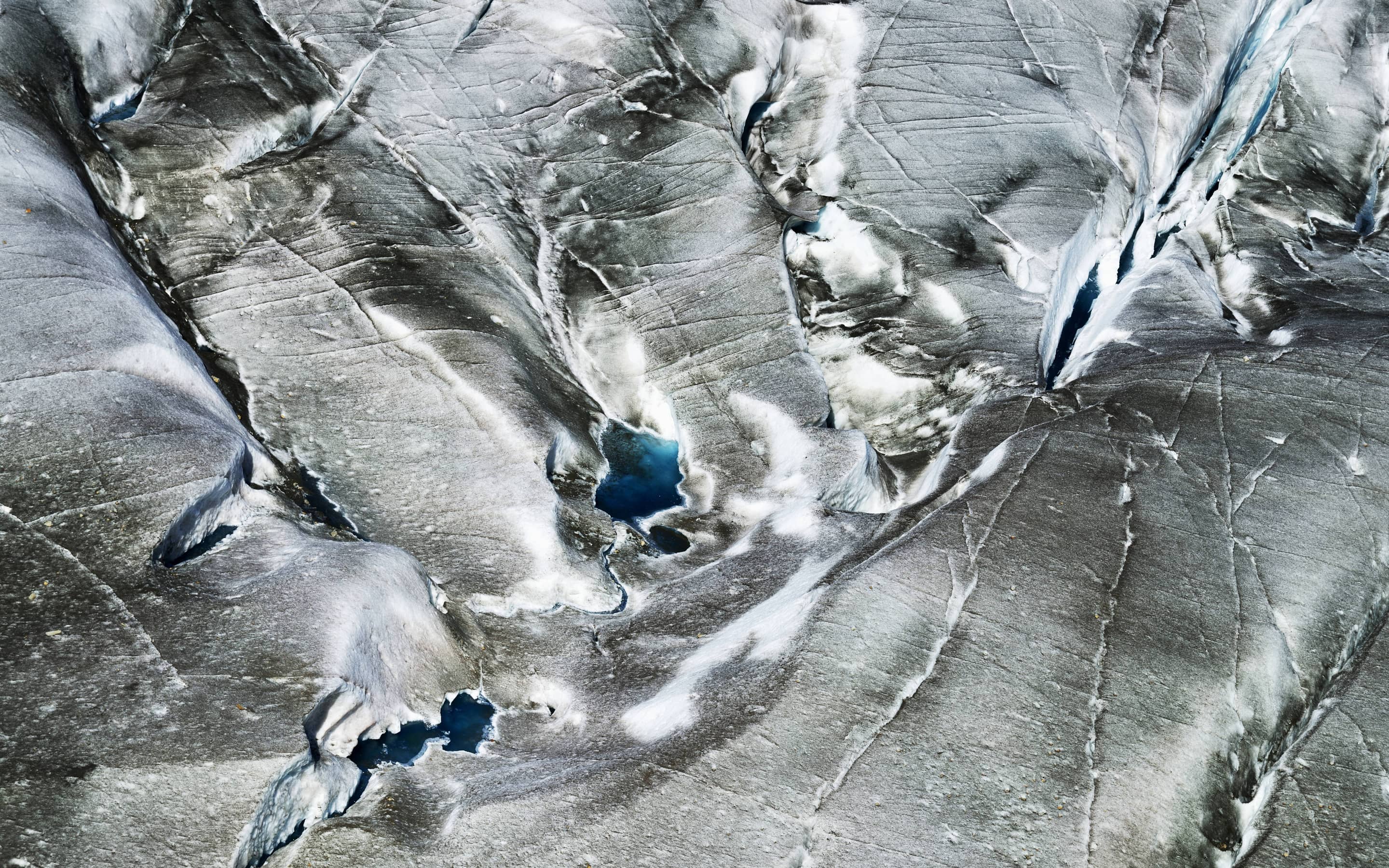

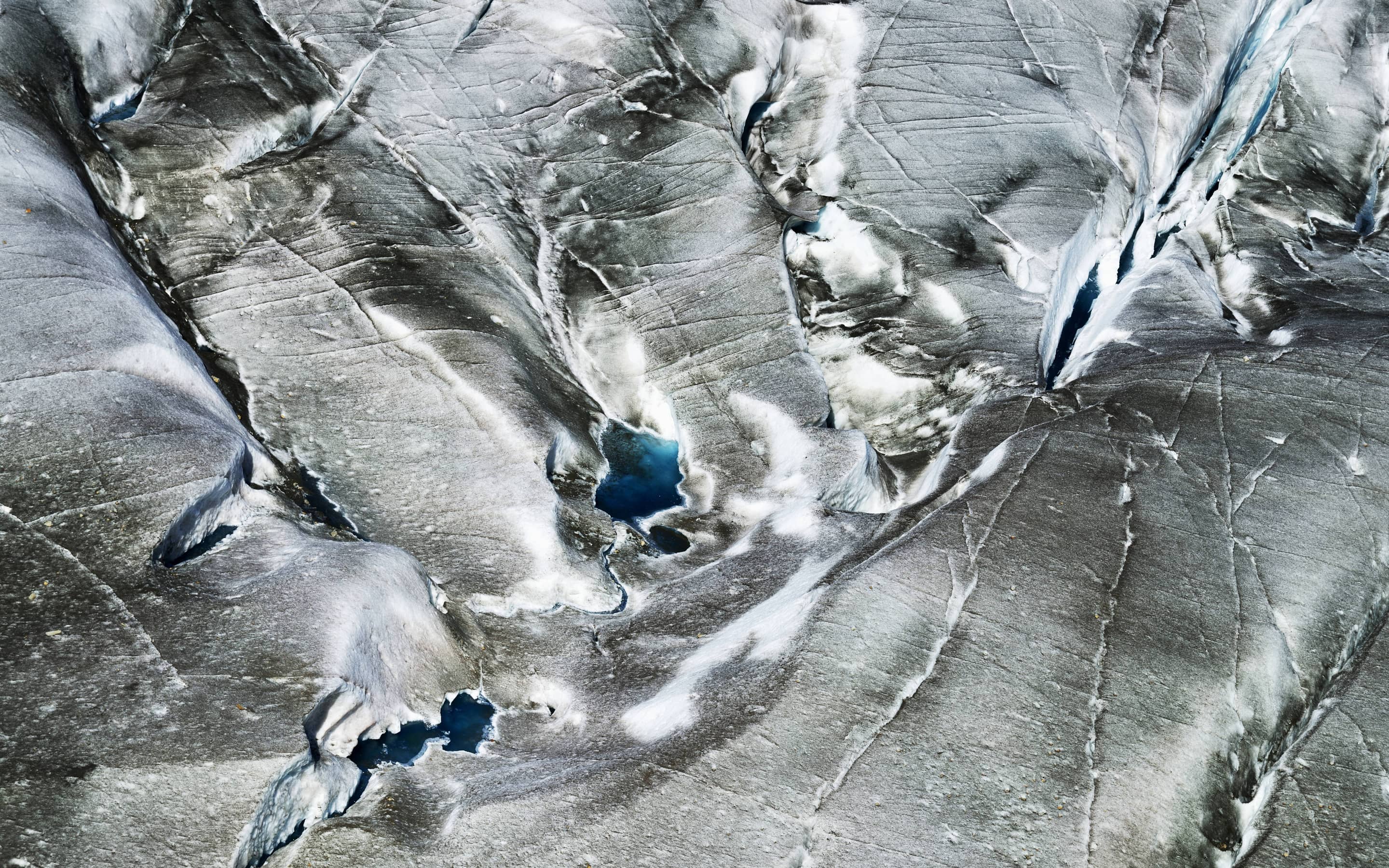

Großer Aletschgletscher

Wie er daliegt mit seinen Schründen, Spalten und der dunklen Mittelmoräne, sich elegant hinschlängelt zwischen Viertausendern – da verwundert es nicht, dass die Menschen früherer Jahrhunderte den Großen Aletschgletscher oft als Drachen dargestellt haben. Damals freilich aus Angst, das Ungetüm breite sich noch weiter auf Almen aus und bedrohe sogar die Siedlungen.

Heute ist es eine ganz andere Faszination, die der größte Gletscher der Alpen auf seine Betrachter ausübt. Es ist das Gefühl und das Wissen, dass man zu den Letzten gehört, die diesen einst noch viel gewaltigeren Eisstrom als einen solchen sehen und betreten können. Denn wenn es mit der Klimaerwärmung so weitergeht, werden unsere Enkel als Erwachsene nur noch Eisreste erblicken, statt eines heute immer noch gut 20 Kilometer langen und am Konkordiaplatz bis zu 800 Meter dicken Gletschers.

Man muss deshalb einmal hier gewesen sein, etwa am bequem mit der Bahn zu erreichenden Eggishorn, am besten an einem klaren Spätherbsttag, wenn noch kaum Schnee liegt und der Gletscher in seiner ganzen urtümlichen und plastischen Schönheit hervortritt, überragt von markanten Bergen wie Mönch, Jungfrau und Aletschhorn.

Hans Gasser

Petra

Kamel-Karawanen, beladen mit dem Edelsten, was die Welt zu bieten hat: Seide aus China, Gewürze aus Indien, Elfenbein aus Afrika und Weihrauch aus Südarabien. Yallah, Yallah! Die Rufe der Kameltreiber, die Hitze, der Staub und der Durst nach frischem Wasser.

Es braucht nicht viel Phantasie, sich all das vorzustellen, sobald man durch den 1,5 Kilometer langen Siq, eine schmale und von unwirklich schönen rosa und gelben Sandsteinfelsen gerahmte Schlucht, die antike Felsenstadt Petra betritt.

Als Knotenpunkt mehrerer Karawanenstraßen war sie vom 5. Jahrhundert vor Christus bis zum 3. Jahrhundert ein Handelszentrum der damaligen Welt.

Heute ist sie eine der großen kulturellen Sehenswürdigkeiten des Nahen Ostens. Am Ende der Schlucht steht das wohl meist fotografierte Motiv Jordaniens: das fast 40 Meter hohe, aus dem Fels gemeißelte „Schatzhaus des Pharao“, das aber ein Grabtempel der Nabatäerkönige war. Hier geht es jahrmarktmäßig rund, europäisches Stimmengewirr, süßliches Parfüm, Holzfeuerrauch und die Rufe der Kamel- und Eseltreiber auf Kundenfang.

Aber das ist erst der Anfang: Hier beginnt die Totenstadt mit ihrer unglaublich großen Zahl von in den Fels gehauenen Gräbern und Tempeln, einem römischen Amphitheater und Opferplätzen wie auf dem Jebel Attuf: der ist mit der Blutschale für die Opfertiere und dem Brandopferaltar so gut erhalten, als hätten die nabatäischen Priester erst vorgestern ihre letzte Zeremonie abgehalten.

Petra ist ein Wunder, bei dem die Grenze zwischen Felsnatur und Architektur verschwimmt, denn die Stadt ist ja in eine umwerfend schöne Gebirgslandschaft im Wadi Musa gebaut worden. Nur wer die uralten Treppen und Pfade hinaufsteigt, weg vom Hauptstrom der Besucher, und immer wieder Überraschendes entdeckt, wer mit Beduinen spricht, die noch in alten Grabhöhlen wohnen, der spürt, welche Energie von dieser einst 30 000 Einwohner zählenden Stadt ausgegangen sein muss.

Hans Gasser

Kalalau Beach

Einsamer Strand, schroffe Berge in der Weite des Pazifiks: Die hawaiische Insel Kauai ist vor Millionen Jahren aus dem Meer gestiegen. Die Berge, bis zu 1600 Meter hoch, sind aus erkalteter Lava. Seevögel brachten Samen, die zum Dschungel auswucherten. Regen, Wind und Wellen formten die Napali-Küste. Menschen waren in dieser Genesis erst einmal nicht vorgesehen.

Heute schwirren sie mit Hubschraubern, Kajaks, Ausflugsbooten heran, um Kauai mit der archaischen Kulisse abzugleichen, die sie aus dem Kino kennen: „King Kong“, „Arachnophobia“, „Jurassic Park“ – Riesenaffen, Urzeitspinnen, Dinosaurier, sie passen perfekt hierher.

Aber beim Sightseeing kommt man der Küste nicht wirklich nahe. Eine Landung, egal ob aus der Luft oder übers Wasser, ist zum Schutz der Umwelt verboten.

Nur wer hier zu Fuß war, war tatsächlich hier. Ranger kontrollieren, dass höchstens 60 Menschen zur gleichen Zeit unterwegs sind. Den wenigsten ist es vergönnt, ihre nackten Füße auf den Kalalau Beach zu setzen. Ein 18 Kilometer langer Trail führt dorthin: ein ständiges, gefährliches Auf und Ab bei schwüler Hitze. Wasser und Essen muss man mitschleppen, eine Nacht Pause unter freiem Himmel einplanen.

Am Ende wirft man kaputt und euphorisch den Rucksack in den rötlichen Sand. Wie der erste Mensch, der diesen Ort je bestaunen durfte. Aber da sind noch andere. Mit ihnen sitzt man nachts unterm Sternenhimmel, teilt sich eine Packung Cracker. Eine aus der Runde meint: „Hier möchte ich leben, wenn ich gestorben bin.“ Mehr kann keiner dazu sagen.

Jochen Temsch

Salar de Uyuni

An vielen wunderbaren Orten dieser Welt passt zwischen Himmel und Erde gerade mal ein Strich. Aber im Salar de Uyuni, dem größten Salzsee der Welt in Bolivien, ist an manchen Tagen nicht einmal mehr der Horizont zu sehen. Wenn der seltene Regen Wasserlachen auf der flachen, aber rau wie Schmirgelpapier sich anfühlenden Salzkruste bildet, fällt der Himmel in den Spiegel der Erde. Oben und Unten lassen sich nicht mehr unterscheiden, und das Licht ist so gleißend, dass man ohne getönte Brille kein Auge aufkriegt. Ein surreales Erlebnis, als stünde man mitten in den Wolken wie die Hauptfigur in einem Gemälde von René Magritte.

Einen Überblick verschaffen sich Wanderer auf einer der Inseln im Salar, auf denen bizarr geformte tausendjährige Kakteen wachsen. Abends heißt es, rechtzeitig einen Unterschlupf finden. Am Rande des Salzsees liegen kleine Nester mit wenigen Einwohnern wie Fischerhäfen am Meer.

Wenn die Sonne untergeht und ein eisiger Sturmwind aufkommt, fällt die Temperatur hier auf 3600 Höhenmetern unter minus 20 Grad Celsius. Pumas streifen hin und wieder um die ärmlichen Lehmhäuser – ein Grund mehr, sich gut zu überlegen, ob man den warmen Schlafsack tatsächlich verlassen möchte, um das Klohäuschen draußen vor der Tür aufzusuchen. Die Menschen haben wenig zu essen und sind froh über das Geld, das die Touristen bringen. Manchmal kommen Räuberbanden in Fahrzeugen ohne Nummernschilder. Außer Himmel und Erde kann es hier auch die Hölle sein.

Jochen Temsch

In die Central Kalahari

Mehr als vierzig Jahre bevor sie den Welterfolg "Der Gesang der Flusskrebse" schreiben sollte, reiste die amerikanische Zoologin Delia Owens mit ihrem Mann Mark in die Central Kalahari von Botswana. 1974 schlugen sie im Deception Valley ihr Lager auf, geplant waren ein paar Monate, um das Leben der braunen Hyänen zu erforschen. Daraus wurden sieben Jahre und ein Bestseller: "Cry of the Kalahari" beschreibt die Forschungen und das Leben der Owens an einem der einsamsten, unwirtlichsten und gleichzeitig schönsten Flecken der Erde.

Wer das Buch gelesen hat, bekommt die Bilder nicht mehr aus dem Kopf, und als man nun selbst im Jeep, mit Campingausrüstung, 150 Litern Wasser und vier Benzinkanistern aufs Deception Valley zurumpelt, steigt die Aufregung hoch: Was, wenn es nicht so magisch ist, wie man es sich immer ausgemalt hat? Nach Stunden lichten sich die Dornenbüsche, am Fuße einer Anhöhe liegt es vor einem und ist nicht weniger als: der Traum von Afrika.

Ein fossiler Flusslauf in Gestalt einer riesigen Pfanne, nach der Regenzeit mit hohem Gras bewachsen, darin Herden von Springböcken, Oryxantilopen, Gnus und vereinzelte Schakale. Das Deception Valley gehört heute zum Central Kalahari Game Reserve, einem der fünf größten Naturreservate der Welt, touristisch noch kaum erschlossen. Sundowner auf dem Dach des Jeeps, in der Ferne heulen die Hyänen. Näher an der Wildnis war man nie.

Tanja Rest

Die schönsten Reiseziele der Welt

Einmal im Leben

Auf die Lofoten

Die Lofoten - ist das nicht die Inselgruppe im Norden Norwegens, wo es die roten Holzhäuser auf Stelzen gibt und die spitzen Berge mit Blick auf weiße Strände und türkisblaues Meer? Genau. Doch da muss man erst mal hinkommen. Die Anreise mit der Fähre ist turbulent. Wind, Regen, hohe Wellen. Wer es wagt aufzustehen, schwankt, als hätte er zu tief ins Glas geschaut. Nach drei Stunden und mit endlich wieder festem Boden unter den Füßen, ist man nach kurzer Fahrt in "Å", einem kleinen Dorf am westlichsten Zipfel der Lofoten - der Ort mit dem kürzesten Namen der Welt. Rote Fischerhäuschen auf Stelzen, eine Bäckerei, aus der es nach Zimtschnecken duftet, und kreischende Möwen, die die Fensterrahmen eines Gebäudes eingenommen haben. Alles wie auf den Postkarten? Naja, fast.

Von Gipfeln ist an dem Tag nicht viel zu sehen. Der "wonderful view", den der Gastgeber versprochen hat, besteht aus weißen Wolken, die fast bis zum Boden hängen. Von schönem Postkarten-Wetter sollte niemand ausgehen, der auf die Lofoten fährt. Nach der ersten Wanderung triefen die Schuhe, die Regenjacke hat auch aufgegeben, und aus dem "eine Stunde, eineinhalb vielleicht" werden vier. Das geht doch besser!

Anderer Tag, anderes Wetter - und ein gänzlich anderes Bild. Das Meer ist deutlich ruhiger, der Himmel strahlend blau, mit ein paar Wolken für zusätzliche Idylle. Die Insel Skrova besteht aus einem Dorf und einem Berg. Der Aufstieg ist steil, die Aussicht oben noch steiler: weiße Strände mit türkisblauem Meer, aus dem viele kleine Inseln ragen, und spitze Berge im Hintergrund, die mehr nach Animationsfilm als nach Realität aussehen. Geht doch, Lofoten!

Zum Tigernest wandern

Egal, wie viele Bilder man davon gesehen hat: Wer im Westen des Königreichs Bhutan aus dem Minibus steigt und zum Taktshang Goemba hinaufschaut, ist fasziniert. Was für eine irrwitzige Idee, in dieser Granitwand ein Kloster zu bauen, über einer Schlucht, die Hunderte Meter tief reicht.

Und alles nur, weil Guru Rinpoche dort oben in einer Höhle meditierte – drei Jahre, drei Monate, drei Wochen und drei Tage, der Überlieferung nach ohne zu essen und zu trinken. Bei der Anreise aber machte es sich der heilige Mann bequem. Auf dem Rücken einer Tigerin soll er hinaufgeritten sein, daher der Beiname: Tigernest.

Auf die Reisenden warten Maultiere, und selbst die würden nur den halben Weg schaffen. Also doch lieber zu Fuß. Der Pfad ist breit und mit Holzstufen befestigt, er führt zwischen Kiefern, Eichen und Rhododendren hinauf. Kreuz und quer sind bunte Gebetsfahnen gespannt, am Wegesrand drehen Pilger Gebetsmühlen.

Zwischenstopp in der Cafeteria auf 3000 Metern Höhe. Auf der Terrasse trinken Mönche im Purpurgewand Cappuccino und fotografieren sich vor Kloster und Urwaldbergen. Mit jeder Stufe wird der Ausblick auf die geschnitzten Erker und goldenen Pagodendächer grandioser. Vielleicht sind deshalb Kameras am Tor abzugeben: damit man aufhört zu knipsen und die prachtvollen Tempel wirken lässt. In einem murmeln junge Mönche Mantras, wer mag, verneigt sich vor den goldenen Buddhas. Wer nicht mag, betrachtet Wandmalereien und Altäre, spaziert barfuß über Innenhöfe und Balkone. Und glaubt langsam die Geschichte vom glücklichen Land des Donnerdrachens.

Florian Sanktjohanser

Reisterrassen in Luzon

Es gibt Naturwunder, und es gibt von Menschen gemachte Wunder. Für die Reisterrassen auf den Philippinen bräuchte es eine Kreuzung beider Begriffe. Denn so kunstvoll wie die Terrassen in Banaue, einer Berggemeinde im Norden der Insel Luzon, über Hunderte Meter die steilen Hänge emporsteigen, so natürlich gewachsen wirken sie auch. Selbst das Grün der Felder scheint sich dem Grün der bewaldeten Hügelketten ringsum anzugleichen. Zumindest zu dem Zeitpunkt, als man selbst über die schlanken Steinmauern der Felder balanciert. Denn der Farbton der Terrassen ändert sich, je nachdem, wie hoch die Reispflanze gerade steht. Von Erdbraun bis zu Gelbgrün ist alles dabei.

Von allein gewachsen ist hier natürlich nichts. Im Gegenteil. Die Konstruktion der Reisterrassen vor 2000 Jahren dürfte für das Volk der Ifugao so schweißtreibend gewesen sein wie das Bewirtschaften der schmalen Felder bis heute – auch wenn die Wasserbüffel mittlerweile von Maschinen ersetzt wurden. Schließlich müssen die Bauern die Stützmauern ständig ausbessern und das ausgeklügelte System der Bewässerung instand halten. Das garantiert, dass alle Felder ausreichend Wasser bekommen.

1995 erklärte die Unesco die Reisterrassen zum Weltkulturerbe. Die finanzielle Unterstützung, die es seither gibt, fließe in die Instandsetzung der Mauern und Wege, erklärt uns der Führer, der selbst auch als Reisbauer arbeitet. „Treppe zum Himmel“ nennen die Ifugao selbst ihre Reisterrassen, die zeigen, wie der Mensch mit der Natur im Einklang leben kann, oder auch „achtes Weltwunder“. Die Erde heute bräuchte mehr solche Wunder.

Laura Weißmüller

Stonehenge

An Stränden liegen, Küsten entlang wandern, schöne Städte besuchen, das leuchtet ein – aber: Steine schauen? Stonehenge in England, rund 140 Kilometer südwestlich von London, ist einer der berühmtesten Orte dieses an berühmten Orten reichen Landes, und wahrscheinlich der bizarrste. Mehrere vier Meter hohe und 25 Tonnen schwere Steine sind hier zu prähistorischen Zeiten kreisförmig aufgestellt worden, vermutlich zwischen 3000 und 2000 vor Christus. Stonehenge ist ein Muss-man-gesehen-haben-Touristenmagnet, und die Anziehungskraft der Steine wird einem schnell klar, wenn man auf den großen Parkplatz fährt.

Dort steht ein beeindruckendes Besucherzentrum, inklusive Restaurant und Souvenirshop. Zu den Steinen selbst gibt es einen Transfer, man kann den Weg aber auch gehen, der Ortskundige wählt die Route neben der Straße, über die Wiese und durch den Wald. Der Raffinierte wiederum fährt gleich zu einer Nebenstraße in Sichtweite der Steine und geht zu einem öffentlichen Spazierweg, der einen sehr guten Blick auf die kolossalen Felsbrocken bietet.

Früher war Stonehenge frei zugänglich, heute aber kann man die Steine nicht mehr berühren, so wie es die Rolling Stones 1967 noch taten. Ein Seil lässt einen nicht näher als 15 Meter heran.

Massentourismus und Absperrung tun keinem Ort gut, immerhin aber können sie nicht verhindern, dass einen beim Steineschauen eine eigenartige Ratlosigkeit erfasst: Warum, wieso, weshalb, wofür, und überhaupt: wie? Es gibt zur Entstehung von Stonehenge diverse Theorien, genau weiß es aber niemand, die Zeitzeugen leben einfach schon zu lange nicht mehr. Stonehenge ist ein Mythos, das man besichtigen kann. Sieben Tage die Woche, für 26 Pfund pro Person.

Michael Neudecker

Cala Goloritzè

Ein bisschen Schweiß muss man schon vergießen, um einmal an der Cala Goloritzè zu baden, einem der schönsten Strände Italiens. Denn die Sandbucht an der felsigen Ostküste Sardiniens darf von Schiffen und Schlauchbooten nicht angefahren werden, sie müssen weiter draußen ankern. Gut so!

Der Wanderweg von der Golgo-Hochebene hinunter zur Bucht, in der sich immer nur 250 Menschen zugleich aufhalten dürfen, führt unter uralten Steineichen hindurch und an überhängenden Felswänden entlang, morgens singen die Vögel, und wer Glück hat, trifft fröhlich weidende und halbzahme Frischlinge an.

In der Ferne unten sieht man das Meer, und die Neugier steigt mit jedem Schritt. Nach etwa eineinhalb Stunden steht man über der Goloritzè und kann es kaum fassen: das Wasser türkis, der Sand gelb, die großen Steine schneeweiß, und darüber ragt ein 100 Meter hoher Felsturm empor, an dem Kletterer zugange sind.

Der Moment, in dem der verschwitzte Körper in dieses absolut klare und kühle Wasser gleitet, ist der Höhepunkt, ja die Belohnung für die Anstrengung, die noch kommen wird, denn man muss ja wieder zurückwandern. Aber so weit ist es noch lange nicht. Erst einmal weit hinausschwimmen, um diese von Felsen umgebene Bucht in ihrer vollen Pracht zu sehen.

Und dann an den südlichen Rand durch den großen Felsbogen schwimmen, unter dem die Farbe des Wassers ganz dunkelblau ist. Zurück am Strand wird gepicknickt, denn einen Kiosk gibt es hier im Naturschutzgebiet nicht. Deshalb muss der Wasservorrat auch so groß sein, dass er für den zweistündigen Rückweg reicht. Der endet mit einem eiskalten Bier im Restaurant Su Porteddu.

Hans Gasser

Pantanal

Es gibt Formulierungen in Reiseführern, die locken mich nirgendwo mehr hin. „Größte Tiervielfalt von xy“ zum Beispiel. Wir standen schon im Regenwald in Costa Rica – angeblich Hotspot der Artenvielfalt – und bekamen in vier Stunden zwei Ameisen und ein paar Kolibris zu Gesicht. Auch in Australien und Südafrika war unser Tier-Glück nicht viel größer.

Einzige Ausnahme in der Artenvielfalt(ent)täuschungsreihe: das Pantanal. Die riesige brasilianische Ebene, die annähernd halb so groß wie Deutschland ist und an der Grenze zu Bolivien liegt, wird während der Regenzeit von Oktober bis März vom Río Paraguay und anderen Flüssen teilweise überschwemmt. Menschen leben deshalb nur wenige dort, dafür umso mehr Tiere. Ozelots, Pumas, Hirsche, Ameisenbären, Gürteltiere, Brüllaffen, Tapire und Wasserschweine ziehen sich in der Regenzeit auf trockene Inseln zurück. Andere Tiere bleiben einfach, wo sie sind.

Zum Beispiel die vier, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind: unvergessen das Piranha-Sushi mit Zitrone, das uns der Guide frisch geangelt direkt auf einem wackeligen Kahn servierte. Unvergessen die wunderschönen Papageien, die überall in den Bäumen hockten. Unvergessen die Mücken, die die Beine meines Freundes in einen einzigen Riesenstich verwandelten. Vor allem aber unvergessen die nächtliche Bootstour und die leuchtenden Augen der unzähligen Kaimane am Ufer des Flusses, in den der Guide uns tagsüber noch zum Schwimmen geschickt hatte. 35 Millionen der Mini-Krokodile leben im Pantanal, das ist die größte Konzentration dieser Tiere weltweit. Stand im Reiseführer. Ausnahmsweise glaube ich das.

Ann-Kathrin Eckardt

Berg Sinai

Erwartet hatte ich nicht viel, was ja manchmal das Beste ist. Es war eine Idee einer Freundin, die damals in Tel Aviv lebte und die fröhlich vorgeschlagen hatte: Komm, lass uns ans Rote Meer fahren! Und dann, nach ein paar Schnorchel-Tagen dort: Wollen wir nicht auf den Berg Sinai?

Nächtens stiegen wir in Dahab in ein schlecht gefedertes Taxi, schaukelten über bucklige Pisten, passierten Checkpoints und hielten irgendwann in schwarzer Dunkelheit. Hier geht’s hoch? Ah, da vorne ist eine Mauer zu sehen – Begrenzung des Katharinenklosters, Unesco-Weltkulturerbe. Wir leuchteten uns mit Taschenlampen den Weg, müde und aufgeregt zugleich, stiegen unfassbar viele steile Steinstufen hinauf, bis wir in der blauen Stunde die Umrisse des Gipfels ausmachten. Und dann, in der Kühle des Morgens, standen wir leicht atemlos oben, auf 2285 Metern, dort, wo Moses der biblischen Überlieferung nach die Zehn Gebote erhalten hat.

Die ersten Sonnenstrahlen blinzelten, eine Gruppe amerikanischer Gläubiger fing an, Gospels zu singen, sie feierten ihren Lord, priesen Jesus, tanzten. Das Licht fiel weich auf die zackigen Felsen vor uns, ließ sie rötlich schimmern, und ich Ungläubige war vollkommen überwältigt (was ist das für ein magischer Ort!), gerührt (wie schön die singen können!), staunte still. Nie hätte ich geahnt, wie erhebend es sein kann, hier oben zu stehen.

Es ist mehr als zwei Jahrzehnte her. Die buckligen Pisten, habe ich gehört, sind nicht mehr so bucklig. Wer hoch möchte, braucht einen Führer. Aber alle, die dort gewesen sind, werden die gleiche Erfahrung teilen: Wie wenige Minuten im Morgengrauen reichen, um sich für immer in der Erinnerung einzubrennen.

Mareen Linnartz

Pizzeria in Neapel

„Das ist eine Pizza Margherita aus Neapel, du hast eine moralische Verpflichtung, sie genüsslich zu verspeisen“, sagt die Heldin auf Weltreise und Sinnsuche in „Eat, Pray, Love“ einmal. In dem Hollywood-Schmonz kümmert sich Julia Roberts’ Figur um sich und damit auch um ihre Figur (Stichwort Rettungsringe) und findet zu neuer Größe und damit auch zu einer neuen Größe (beim Jeans-Kauf).

Die Pizzeria da Michele wurde durch diese Szene weltberühmt. Wir kannten weder Film noch Hype. Wir Banausen wurden erst darauf aufmerksam, als wir in Neapel zufällig an einer Party vorbeikamen. Die Party, das war die Warteschlange, nein: der Wartewal vor dem für Neapel unscheinbar alten, für Urlauber aber spektakulär traditionellen Restaurant. Modern wirkte nur die digitale Anzeige, die den vielen Wartenden verriet, wann ihre To-go-Bestellung abzuholen sei.

Wir googelten neugierig und fanden neben der depperten Film-Szene die Beschreibung des Guide Michelin: Da Michele ist demnach eine der ältesten und besten Pizzerien der Stadt, 1870 gegründet, offen von 10 Uhr morgens bis 23 Uhr abends. Kleine Auswahl, alle Pizzen zwischen fünf Euro und 5,50 Euro. Auf Google: mehr als 33 000 Bewertungen, 4,4 von 5 Sternen.

Wir setzten uns demütig vor die ruhigere, etwas abgehalfterte Bar gegenüber, Tazzulella ’e cafe (21 Bewertung, 1,4 Sterne). Ob wir zum Bier auch eine Pizza möchten, fragte der Kellner da, er hole gleich welche von drüben. VON DRÜBEN!

So läuft das also hier. Aus Versehen einen Geheimtipp entdeckt, filmreif. Die Pizza? Genüsslich verspeist. Muss ja.

Martin Wittmann

In einem Naturpool baden

Schwere Wolken hängen an diesem Sommertag über der Küste, die Luft ist klamm, schmeckt salzig auf den Lippen. In der Ferne, im Dunst nur schemenhaft auszumachen, scheinen sich die weißen Häuser von Azenhas do Mar an den Felsen festzuklammern. Auf dem Weg hinunter zum Strand hört man bald das Tosen der anbrandenden Wellen.

Es ist so: Man liebt das Meer. Aber fürchtet es auch. Die Strömungen. Die peitschende Gischt. Die ungeheure Kraft, die es entfalten kann, gerade und besonders hier, an der portugiesischen Atlantikküste unweit von Lissabon. Etwas mehr als hundert Kilometer nördlich, in Nazaré, reiten Surfer turmhohe Wellen auf der Suche nach immer aufsehenerregenderen Rekorden; es reicht, sich Videosequenzen davon anzuschauen, um Herzrasen zu bekommen.

Was uns nun nach wenigen Metern bergab erwartet, ist auf eine andere Weise spektakulär: Vom Meer durch eine Steinmauer abgetrennt, schmiegt sich unterhalb des Dorfes ein Naturpool in die Küstenlandschaft. Das Wasser schimmert blaugrün, ab und zu kracht eine Welle ans Mäuerchen, lässt frisches Meerwasser in das Becken schwappen.

Vom kleinen Café oberhalb neugierige Blicke nach unten: Wer gleitet mühelos ins Wasser, als wäre er in der Karibik, wer tapst vorsichtig und langsam hinein, weil: Huch, ist das kalt! Bald greift die ewig gültige Bade-Weisheit: Wenn man erst einmal drin ist, geht's. In diesem Fall aber ist das eine unzureichende Beschreibung. Wer hier erst einmal drin ist, sich auf den Rücken legt, die Augen schließt und das Meer rauschen hört, glaubt, nie wieder ein schöneres Gefühl der Schwerelosigkeit zu haben.

Mareen Linnartz

Im Zug durch Australien

In Australien einen Zug als Verkehrsmittel zu benutzen, scheint widersinnig zu sein. Die Distanzen sind enorm, es gibt kein nennenswertes Schienennetz. Dennoch oder gerade deswegen sollte man eine Reise mit „The Ghan“ machen. Der Zug, der Adelaide und Darwin verbindet, ist nicht nur eines der ältesten Verkehrsmittel, man erlebt darin auch einen Querschnitt des Kontinents. Rattert an tropischen Wäldern und der Küste vorbei, durchquert die Wüste mit ihren roten Gesteinsformationen. Was nicht heißt, dass man nur am Fenster kleben muss.

Der Ghan wurde mit Einzelkabinen, Lounges und einem holzgetäfelten Speisewagen zu einem rollenden Hotel mit Orient-Express-Feeling aufgepeppt. Und wie immer in Australien kommt man sofort mit allen ins Gespräch. Mit einer Frau, die mit 65 ihr Haus verkauft hat und jetzt nur mehr reisen will. Oder mit der Frau, die beim Tee über die Naturgewalten ihrer Heimat spricht wie andere über das Wetter. In den Neunzigerjahren erlebte sie in Katherine einen Zyklon, nach dem alle die Stadt verlassen mussten. Auch ihr Zeitungskiosk war Pappmaschee, nur der in Folie eingeschweißte Playboy habe überlebt.

Nach drei Tagen, in denen man fast 3000 Kilometer und vier Klimazonen hinter sich gelassen hat, in denen man alte Telegrafenstationen gesehen und von den angeblich afghanischen Treibern der Kamelkarawanen erfahren hat, die einst auf dieser Strecke Güter transportierten (daher der Name Ghan), in denen man viel gegessen und noch mehr geredet hat, nach diesen drei Tagen also stellt sich eine alte Erkenntnis ein: Der Weg ist das Ziel, und beim Reisen ist das eben die Zeit, die man in Verkehrsmitteln verbringt.

Verena Mayer

Sonnenaufgang auf dem Fuji

Goraiko! Natürlich, in Japan, wo Steine und Bäume heilig sein können, muss auch der Sonnenaufgang auf dem göttlichen Berg Fuji einen eigenen Namen haben. Es ist ja auch überirdisch schön, das erste Licht des anbrechenden Tages auf 3776 Meter Höhe kommen zu sehen. Und es ist saukalt - mit Temperaturen um den Gefrierpunkt bei heftigem Wind, während in Tokio schwüle 30 Grad herrschen.

Der Aufstieg von einer der Berghütten beginnt um etwa zwei Uhr morgens. Die Wanderer krabbeln aus Matratzenlagern, wie man sie aus den Alpen kennt, und sind gestärkt mit eher nicht alpinen Spezialitäten: Grüntee, Reis und gebratenem Fisch, den sie am Vorabend im Fersensitz auf einer Reismatte genossen haben.

Die letzten 600 Meter bis zum Gipfel sind eine meditative Lektion in Demut: Im Schneckentempo geht es über vulkanisches Geröll voran. Zwischen 4000 und 5000 Menschen wollen zur selben Zeit nach oben.

Nur im Juli und August ist es möglich, den Fuji zu besteigen, da stehen Junge, Alte und Uralte wörtlich Schlange auf den schmalen Steigen. In diesem Jahr, nach dem Ende der Corona-Restriktionen, wird der Andrang besonders groß sein. Der Endspurt aber ist immer gleich: Ordner mit Schutzhelmen und in Warnwesten dirigieren die Massen in der Finsternis mit Leuchtstäben. Die Langsamen sollen links gehen und die Schnelleren vorbeilassen. Nach zwei Stunden tauchen endlich zwei Steinlöwen auf und ein Shinto-Tor: Symbol des auch spirituell gemeinten Übergangs zur Gipfelregion des Fuji. Das zweite, das ins Auge fällt, ist eine Reihe beleuchteter Getränkeautomaten. Dann kommt die Sonne.

Jochen Temsch

Goldener Felsen in Myanmar

Besteigen darf man ihn nicht, das wäre aber ob der Form ohnehin schwierig. Sehen kann man ihn meistens - sofern er nicht gerade, wie bei unserem Besuch, eingerüstet ist mit Metallplatten und Tüchern, zur Goldauffrischung. Befühlen darf ich ihn gleich zweimal nicht, weil: Das ist nur buddhistischen Pilgern gestattet, was einerseits nachvollziehbar ist. Warum sollte man als gläubiger Christ Goldplättchen an einen Felsen kleben? Was sich aber andererseits gar nicht richtig anfühlt, denn: Berührt werden darf der Stein nur von männlichen Pilgern.

Aber trotzdem: hinfahren! Der Goldene Felsen in Myanmars Mon-Staat gehört zu den Orten, die sich, hat man einmal ein Bild davon gesehen, im Hirn und im Herzen festsetzen: der riesige Granitstein, der wie schwerelos auf einem Felsvorsprung zu balancieren scheint, gehalten der Legende nach von einem Haar des Buddha, und im Hintergrund, tief unten, weites Land. Fotos vom Felsen, aufgenommen bei Sonnenuntergang, sehen aus, als habe eine KI ein Traumbild von asiatischer Spiritualität entworfen.

Also besteigen wir im Städtchen Kyaikhtiyo stilecht den Pilgerbus, der ein umgebauter Lkw ist - mit eng befüllten Sitzreihen auf der Ladefläche. Nach einer kurvigen Auffahrt dann: ein Plateau mit Tausenden barfüßigen Pilgern, die im Schatten der Bäume picknicken, ein Lachen, eine Leichtigkeit, wie es sie 2016 gab nach dem demokratischen Neuanfang im Land. Das Lachen ist heute verstummt, die Menschen leiden unter den Repressionen der Militärherrscher. Bagan, der Shwedagon-Stupa, der Goldene Felsen: müssen warten auf bessere Zeiten. Aber dann, Goldener Felsen, gehörst du uns!

Monika Maier-Albang

Im Monument Valley zelten

Da war diese Vorstellung im Kopf, die sich eingenistet hatte durch übermäßigen Cowboyfilm-Konsum in der Kindheit und die Zigarettenwerbung, die es damals noch im Fernsehen gab: Männer auf Mustangs, wahlweise von einem Vorsprung aus versonnen in die Ferne blickend, im Hintergrund die roten Tafelberge. Oder: Männer auf Mustangs, im gestreckten Galopp, im Hintergrund die roten Tafelberge. Dann kommt man an im Monument Valley, und das Erste, was man sieht, ist: ein Mann auf einem Mustang, der sein Pferd steigen lässt. Ein bisschen Show muss schon sein.

Ist dann aber kein Cowboy, denn denen gehört das Land gar nicht. Die Hochebene auf dem Colorado-Plateau liegt innerhalb der Navajo Nation Reservation. Mit den Navajo kann man dann sogar Ausritte machen, durch viel Sand und dürres Gras. Wer auf Nummer sicher und lieber selbst gehen möchte, wandert auf dem "Wildcat Trail" durch den Staub, und das am besten frühmorgens. Es wird westernmäßig heiß hier.

Monika Maier-Albang

Walhaie vor Australien

Zuerst ist es nur eine ferne Ahnung: eine bläuliche Silhouette mit weißen Punkten. Und dann kommt er wie ein Schock: der Walhai! Unwillkürlich hält man die Luft an – und muss dann vor Aufregung hektisch atmen. Keine gute Idee, denn nun beschlägt das Glas der Schnorchelmaske. Also ruhig, ruhig, wenn der friedliche Riese, scheinbar ohne vom Menschen Notiz zu nehmen, vorbeischwebt.

Und das dauert. Lang wie ein Sattelschlepper, bis zu 16 Meter, können Walhaie werden. Brustflossen, so groß wie Surfbretter. Ein Maul, breit wie ein Scheunentor, weit aufgerissen. Davor möchte man lieber nicht geraten – auch wenn man weiß, dass sich Walhaie nur von Krill und kleinen Krebstieren ernähren.

Jedes Jahr zwischen März und Juli ziehen Hunderte Walhaie ans Ningaloo-Riff im äußersten Westen Australiens. Woher sie kommen, wohin sie gehen, ist noch weitgehend unerforscht. Das nährstoffreiche Gewässer am Riff ist bekannt für seinen Artenreichtum: Mantas, Buckelwale, Delfine, Meeresschildkröten und sogar Dugongs, Seekühe, sind hier auf der Durchreise oder leben ganzjährig hier, aber auch Haie und giftige Seeschlangen.

Wer Walhaie sehen will, muss schnorcheln – weit draußen, bei hohem Wellengang. Trotz Neoprenanzug kühlt man auch im mehr als 20 Grad warmen Wasser schnell aus. Weniger geübte Schwimmer hängt der Walhai locker ab, sie können dann nur noch seine gigantische Schwanzflosse bestaunen. Manchmal erbarmt sich einer der mitschwimmenden Guides und schleppt die Nachzügler nach vorne. Den Walhai zu berühren, ist verboten. Aber wer käme schon auf diese Idee. Zu viel Ehrfurcht.

Ingrid Brunner

Kirschblüte in Japan

Es gibt zwei Arten, Hanami zu feiern. Die laute und die leise. Bei der lauten sind die blühenden Kirschbäume im Grunde nur die Kulisse für ein Picknick mit Getränken und Gesang. Japanische Geselligkeit ist nicht zu unterschätzen. Es kann dabei eng und bierselig werden. Firmen-Abteilungen schicken an den Festtagen eigens Leute voraus, damit sie an den klassischen Hanami-Orten wie dem Ueno-Park in Tokio einen Platz unter den Bäumen reservieren.

Während der Pandemie haben viele die laute Art vermisst, aber vielleicht lernte dabei mancher auch, die leise mehr zu schätzen. Denn die Kirschblüten einfach nur zu betrachten, ihre zarte, trotzdem irgendwie kraftvolle Schönheit wirken zu lassen, war in den Zeiten der Corona-Angst ein Trost. Und ist es das nicht auch jetzt, obwohl die Gesundheitskrise nicht mehr den Alltag bestimmt? Die Nachrichten erzählen von Krieg und Konflikten. Aber die Kirschbäume lassen sich nicht stören.

Während der Pandemie haben viele die laute Art vermisst, aber vielleicht lernte dabei mancher auch, die leise mehr zu schätzen. Denn die Kirschblüten einfach nur zu betrachten, ihre zarte, trotzdem irgendwie kraftvolle Schönheit wirken zu lassen, war in den Zeiten der Corona-Angst ein Trost. Und ist es das nicht auch jetzt, obwohl die Gesundheitskrise nicht mehr den Alltag bestimmt? Die Nachrichten erzählen von Krieg und Konflikten. Aber die Kirschbäume lassen sich nicht stören.

Erhaben stehen sie mit ihren schwarzen, knorrigen Ästen da wie angewurzelte Tänzer und zeigen ihr Blütenkleid in verschiedenen Tönen von Rosa. Zwei bis drei Wochen, nie länger. Dann taumeln die Blüten zu Boden wie warmer Schnee und rühren die Menschen erst recht. Hanami ist auch das Fest der japanischen Melancholie, eine Feier des herrlich-traurigen Daseins. So wie die Kirschblüte ist doch das ganze Leben. So schön, so kurz. Der Blick in die Zweige versöhnt mit der Vergänglichkeit, der niemand entkommt, und gleichzeitig kann man sich freuen, dass das Schauspiel der Blüte im nächsten Frühling aufs Neue beginnt.

Auf den Mont Ventoux

Der erste und bislang einzige Versuch endete früh. So früh, dass er als ernsthafter Versuch eigentlich gar nicht gewertet werden kann. Auf den Mont Ventoux war kein Hinaufkommen. Auch nicht von Westen her, von dem hübschen Dorf Malaucène aus. Alle drei Straßen auf diesen ikonischen Berg in der Provence waren gesperrt für die Fahrer und Teams und Werbefahrzeuge der Tour de France. Auch wenn die Profisportler, an ihrer Spitze Marco Pantani, gar nicht von Westen, sondern von Süden her hinaufkeuchten - die steilste und anstrengendste Möglichkeit, mit dem Rad auf den 1909 Meter hohen Gipfel zu gelangen.

Nach ein paar Kilometern und wenigen Hundert Höhenmetern war insofern Schluss; der Versuch, gewissermaßen von hinten her zum Etappenziel der Tour zu radeln, gescheitert. Nicht an den eigenen körperlichen Grenzen, sondern an der französischen Verkehrspolizei. Jahre später ein neuer Anlauf, allerdings nicht mit dem Rennrad, sondern zu Fuß, in den Tagen zuvor Petrarca gelesen habend - und diesmal auch nicht während der Tour de France. Nun ging es bis zum Gipfel, erst hinauf über die Nordflanke, die einzige, über die keine Straße auf den Mont Ventoux führt, und dann über den langen, kahlen Kamm bis ganz nach oben.

Ein spezieller, ein legendärer Berg. An besonders klaren Tagen sieht man von dort zugleich die Alpen, die Pyrenäen und das Mittelmeer. Es war aber kein besonders klarer Tag. Auch fehlten, so toll diese Bergtour war, das erhebende Gefühl großer Erschöpfung und die Befriedigung, es mit dem Rad bis hinauf geschafft zu haben. Der Mont Ventoux und ich, wir sind noch nicht fertig miteinander.

New York von oben sehen

„Das Schicksal ist etwas, das wir erfunden haben, weil wir es nicht ertragen können, dass alles, was passiert, zufällig ist“, sagt die Hauptdarstellerin Annie im Film „Schlaflos in Seattle“. Wirklich? Wer vor dem Empire State Building steht, ahnt, dass so etwas Erstaunliches keinesfalls zufällig, sondern nur durch eine kollektive Kraft- und Kreativleistung entstehen konnte.

Das 381 Meter hohe Bauwerk (mit Antenne sogar 443 Meter) wurde ab 1930 in nur einem Jahr und 45 Tagen mitten in Manhattan an die 34. Straße geklotzt. Und rein zufällig besucht wohl kaum einer das Empire State Building, auch nicht in der Liebeskomödie mit Tom Hanks und Meg Ryan, in der die romantische Geschichte auf der Aussichtsplattform des Wolkenkratzers kulminiert.

Es gibt einige Gründe, das Empire State Building nicht zu besuchen. Man muss sich in einer Schlange anstellen, die rund um den Block reicht, ein sauteures Ticket kaufen, eine Sicherheitskontrolle wie am Flughafen über sich ergehen lassen und sich dann im Gänsemarsch zu den Aufzügen quälen. Vier Millionen Menschen pro Jahr wollen auf die Aussichtsplattform. Aus empirischer Sicht muss man sagen: Es lohnt sich trotzdem, sich dies wenigstens einmal anzutun, denn der Blick von den beiden „Observatories“ ist so bewegend wie in einem Schicksalskitschfilm.

Die meisten Besucher fahren zur Aussichtsterrasse im 86. Stock. Für 79 Dollar kann man ein Extraticket buchen, mit dem man durch einen gläsernen Schacht bis zur Antenne fahren kann. Das Top Deck im 102. Stock befindet sich in 443 Meter Höhe. 2019 wurde es nach längerer Umbauzeit wiedereröffnet. Durch drei Meter hohe Panoramafenster sieht man an klaren Tagen ganz New York und die angrenzenden fünf Bundesstaaten. Man fühlt sich dort oben in dieser Metallkapsel ziemlich abgehoben, weltfern und schwerelos – als wäre man in einem Raumschiff oder frisch verliebt.

Titus Arnu

Glacier-Express

Würde man eine solche Zugstrecke heute noch bauen? Ziemlich sicher nicht. Nicht einmal in der Schweiz, obgleich den Schweizern sehr daran gelegen ist, in ihrem Land möglichst überall mit der Bahn hinzukommen. Auch ins Hochgebirge. Mit dem Glacier Express gelangt man auf über 2000 Meter, bei der Überquerung des Oberalppasses östlich von Andermatt. Das ist auch der Zweck dieses Zuges: Es geht nicht darum, von einem Ort zu einem anderen zu kommen, in diesem Fall von Zermatt nach St. Moritz. Sondern darum, in den Schweizer Alpen unterwegs zu sein.

Die imposante Rheinschlucht zu durchqueren, aus nächster Nähe auf Bergseen zu blicken sowie auf die Kette der Viertausender im Wallis. Und gegen Ende der Reise, so man denn von West nach Ost fährt, geht es von Chur die Albulalinie rund 1200 Höhenmeter hinauf nach St. Moritz in engen Kehren und über spektakuläre Viadukte. Einen ganzen Tag lang ist man unterwegs, acht Stunden dauert die Fahrt, man sitzt in Waggons mit Panoramascheiben, hat die Landschaft bestens im Blick. Und fährt mit so gemächlicher Geschwindigkeit, dass man nichts verpasst.

Will man es richtig krachen lassen – und das sollte man nach Möglichkeit tun, wenn es die Finanzen irgendwie erlauben –, bucht man die Excellence Class. In diesem Waggon ist jeder Platz ein Fensterplatz, man bekommt ein Sechs-Gänge-Menu mit Weinbegleitung serviert und an der Bar Champagner. Damit niemand die Orientierung verliert, ist in der Decke ein goldfarbener Kompass angebracht. All das ist im Zuginneren die adäquate Entsprechung für das, was außerhalb davon an Sinneseindrücken auf einen einströmt.

Stefan Fischer

Über die Golden Gate Bridge

Für Einheimische mag der Weg über die Brücke Routine sein, tägliches Pendeln zur Arbeit von San Francisco nach Marin City oder Sausalito, nichts Besonderes, hin, zurück, Dinner. Als Tourist glüht das Herz, wenn man - endlich - über sie fährt. 1,7 Meilen Golden Gate Bridge aus der Froschperspektive, Tempolimit 45 Meilen pro Stunde, schneller sollte man hier nicht drüberbrettern, sonst verpasst man, was sich rechts und links und über dem Kopf erstreckt: Jugendstil-Architektur vom Feinsten, eine meisterliche Ingenieursleistung in Sonnenuntergangsrot (präziser: "International Orange"), die seit 1937 nordkalifornischen Unwettern und Erdbeben trotzt.

Die Golden Gate Bridge ist die Manifestation einer europäisch-romantisierten Amerika-Sehnsucht, geschürt von den Intros und Schnittbildern von Neunzigerjahre-Sitcoms wie "Full House", in denen sich der Stahl der Hängebrücke in den blauen Himmel reckt. Die sieht aus, als hätte sie jemand mit Photoshop in ein Gemälde hineinkomponiert oder mit der Hand hineingezeichnet, Öl auf Leinwand, mitten zwischen die Buchten, an die der Pazifik schwappt, hinter dem lange nichts kommt. Irgendwann würde man auf Japan stoßen. Fühlt sich an wie eine Fahrt über den Rand der Welt.

Überqueren kann man die Golden Gate Bridge auch zu Fuß oder mit dem Rad, lohnt sich gewiss, es fehlt halt nur der Sound der extra für diesen Moment vorbereiteten Spotify-Playlist mit dem Amateurtitel "Roadtrip USA" aus den Boxen. Am besten dreht man laut auf, noch besser mit heruntergelassenen Scheiben, den Fahrtwind im Haar. Aber nur, wenn kein kalter Nebel die Brücke umhüllt.

Carolin Werthmann

Großer Aletschgletscher

Wie er daliegt mit seinen Schründen, Spalten und der dunklen Mittelmoräne, sich elegant hinschlängelt zwischen Viertausendern – da verwundert es nicht, dass die Menschen früherer Jahrhunderte den Großen Aletschgletscher oft als Drachen dargestellt haben. Damals freilich aus Angst, das Ungetüm breite sich noch weiter auf Almen aus und bedrohe sogar die Siedlungen.

Heute ist es eine ganz andere Faszination, die der größte Gletscher der Alpen auf seine Betrachter ausübt. Es ist das Gefühl und das Wissen, dass man zu den Letzten gehört, die diesen einst noch viel gewaltigeren Eisstrom als einen solchen sehen und betreten können. Denn wenn es mit der Klimaerwärmung so weitergeht, werden unsere Enkel als Erwachsene nur noch Eisreste erblicken, statt eines heute immer noch gut 20 Kilometer langen und am Konkordiaplatz bis zu 800 Meter dicken Gletschers.

Man muss deshalb einmal hier gewesen sein, etwa am bequem mit der Bahn zu erreichenden Eggishorn, am besten an einem klaren Spätherbsttag, wenn noch kaum Schnee liegt und der Gletscher in seiner ganzen urtümlichen und plastischen Schönheit hervortritt, überragt von markanten Bergen wie Mönch, Jungfrau und Aletschhorn.

Hans Gasser

Petra

Kamel-Karawanen, beladen mit dem Edelsten, was die Welt zu bieten hat: Seide aus China, Gewürze aus Indien, Elfenbein aus Afrika und Weihrauch aus Südarabien. Yallah, Yallah! Die Rufe der Kameltreiber, die Hitze, der Staub und der Durst nach frischem Wasser.

Es braucht nicht viel Phantasie, sich all das vorzustellen, sobald man durch den 1,5 Kilometer langen Siq, eine schmale und von unwirklich schönen rosa und gelben Sandsteinfelsen gerahmte Schlucht, die antike Felsenstadt Petra betritt.

Als Knotenpunkt mehrerer Karawanenstraßen war sie vom 5. Jahrhundert vor Christus bis zum 3. Jahrhundert ein Handelszentrum der damaligen Welt.

Heute ist sie eine der großen kulturellen Sehenswürdigkeiten des Nahen Ostens. Am Ende der Schlucht steht das wohl meist fotografierte Motiv Jordaniens: das fast 40 Meter hohe, aus dem Fels gemeißelte „Schatzhaus des Pharao“, das aber ein Grabtempel der Nabatäerkönige war. Hier geht es jahrmarktmäßig rund, europäisches Stimmengewirr, süßliches Parfüm, Holzfeuerrauch und die Rufe der Kamel- und Eseltreiber auf Kundenfang.

Aber das ist erst der Anfang: Hier beginnt die Totenstadt mit ihrer unglaublich großen Zahl von in den Fels gehauenen Gräbern und Tempeln, einem römischen Amphitheater und Opferplätzen wie auf dem Jebel Attuf: der ist mit der Blutschale für die Opfertiere und dem Brandopferaltar so gut erhalten, als hätten die nabatäischen Priester erst vorgestern ihre letzte Zeremonie abgehalten.

Petra ist ein Wunder, bei dem die Grenze zwischen Felsnatur und Architektur verschwimmt, denn die Stadt ist ja in eine umwerfend schöne Gebirgslandschaft im Wadi Musa gebaut worden. Nur wer die uralten Treppen und Pfade hinaufsteigt, weg vom Hauptstrom der Besucher, und immer wieder Überraschendes entdeckt, wer mit Beduinen spricht, die noch in alten Grabhöhlen wohnen, der spürt, welche Energie von dieser einst 30 000 Einwohner zählenden Stadt ausgegangen sein muss.

Hans Gasser

Kalalau Beach

Einsamer Strand, schroffe Berge in der Weite des Pazifiks: Die hawaiische Insel Kauai ist vor Millionen Jahren aus dem Meer gestiegen. Die Berge, bis zu 1600 Meter hoch, sind aus erkalteter Lava. Seevögel brachten Samen, die zum Dschungel auswucherten. Regen, Wind und Wellen formten die Napali-Küste. Menschen waren in dieser Genesis erst einmal nicht vorgesehen.

Heute schwirren sie mit Hubschraubern, Kajaks, Ausflugsbooten heran, um Kauai mit der archaischen Kulisse abzugleichen, die sie aus dem Kino kennen: „King Kong“, „Arachnophobia“, „Jurassic Park“ – Riesenaffen, Urzeitspinnen, Dinosaurier, sie passen perfekt hierher.

Aber beim Sightseeing kommt man der Küste nicht wirklich nahe. Eine Landung, egal ob aus der Luft oder übers Wasser, ist zum Schutz der Umwelt verboten.

Nur wer hier zu Fuß war, war tatsächlich hier. Ranger kontrollieren, dass höchstens 60 Menschen zur gleichen Zeit unterwegs sind. Den wenigsten ist es vergönnt, ihre nackten Füße auf den Kalalau Beach zu setzen. Ein 18 Kilometer langer Trail führt dorthin: ein ständiges, gefährliches Auf und Ab bei schwüler Hitze. Wasser und Essen muss man mitschleppen, eine Nacht Pause unter freiem Himmel einplanen.

Am Ende wirft man kaputt und euphorisch den Rucksack in den rötlichen Sand. Wie der erste Mensch, der diesen Ort je bestaunen durfte. Aber da sind noch andere. Mit ihnen sitzt man nachts unterm Sternenhimmel, teilt sich eine Packung Cracker. Eine aus der Runde meint: „Hier möchte ich leben, wenn ich gestorben bin.“ Mehr kann keiner dazu sagen.

Jochen Temsch

Salar de Uyuni

An vielen wunderbaren Orten dieser Welt passt zwischen Himmel und Erde gerade mal ein Strich. Aber im Salar de Uyuni, dem größten Salzsee der Welt in Bolivien, ist an manchen Tagen nicht einmal mehr der Horizont zu sehen. Wenn der seltene Regen Wasserlachen auf der flachen, aber rau wie Schmirgelpapier sich anfühlenden Salzkruste bildet, fällt der Himmel in den Spiegel der Erde. Oben und Unten lassen sich nicht mehr unterscheiden, und das Licht ist so gleißend, dass man ohne getönte Brille kein Auge aufkriegt. Ein surreales Erlebnis, als stünde man mitten in den Wolken wie die Hauptfigur in einem Gemälde von René Magritte.

Einen Überblick verschaffen sich Wanderer auf einer der Inseln im Salar, auf denen bizarr geformte tausendjährige Kakteen wachsen. Abends heißt es, rechtzeitig einen Unterschlupf finden. Am Rande des Salzsees liegen kleine Nester mit wenigen Einwohnern wie Fischerhäfen am Meer.

Wenn die Sonne untergeht und ein eisiger Sturmwind aufkommt, fällt die Temperatur hier auf 3600 Höhenmetern unter minus 20 Grad Celsius. Pumas streifen hin und wieder um die ärmlichen Lehmhäuser – ein Grund mehr, sich gut zu überlegen, ob man den warmen Schlafsack tatsächlich verlassen möchte, um das Klohäuschen draußen vor der Tür aufzusuchen. Die Menschen haben wenig zu essen und sind froh über das Geld, das die Touristen bringen. Manchmal kommen Räuberbanden in Fahrzeugen ohne Nummernschilder. Außer Himmel und Erde kann es hier auch die Hölle sein.

Jochen Temsch

In die Central Kalahari

Mehr als vierzig Jahre bevor sie den Welterfolg "Der Gesang der Flusskrebse" schreiben sollte, reiste die amerikanische Zoologin Delia Owens mit ihrem Mann Mark in die Central Kalahari von Botswana. 1974 schlugen sie im Deception Valley ihr Lager auf, geplant waren ein paar Monate, um das Leben der braunen Hyänen zu erforschen. Daraus wurden sieben Jahre und ein Bestseller: "Cry of the Kalahari" beschreibt die Forschungen und das Leben der Owens an einem der einsamsten, unwirtlichsten und gleichzeitig schönsten Flecken der Erde.

Wer das Buch gelesen hat, bekommt die Bilder nicht mehr aus dem Kopf, und als man nun selbst im Jeep, mit Campingausrüstung, 150 Litern Wasser und vier Benzinkanistern aufs Deception Valley zurumpelt, steigt die Aufregung hoch: Was, wenn es nicht so magisch ist, wie man es sich immer ausgemalt hat? Nach Stunden lichten sich die Dornenbüsche, am Fuße einer Anhöhe liegt es vor einem und ist nicht weniger als: der Traum von Afrika.

Ein fossiler Flusslauf in Gestalt einer riesigen Pfanne, nach der Regenzeit mit hohem Gras bewachsen, darin Herden von Springböcken, Oryxantilopen, Gnus und vereinzelte Schakale. Das Deception Valley gehört heute zum Central Kalahari Game Reserve, einem der fünf größten Naturreservate der Welt, touristisch noch kaum erschlossen. Sundowner auf dem Dach des Jeeps, in der Ferne heulen die Hyänen. Näher an der Wildnis war man nie.

Tanja Rest