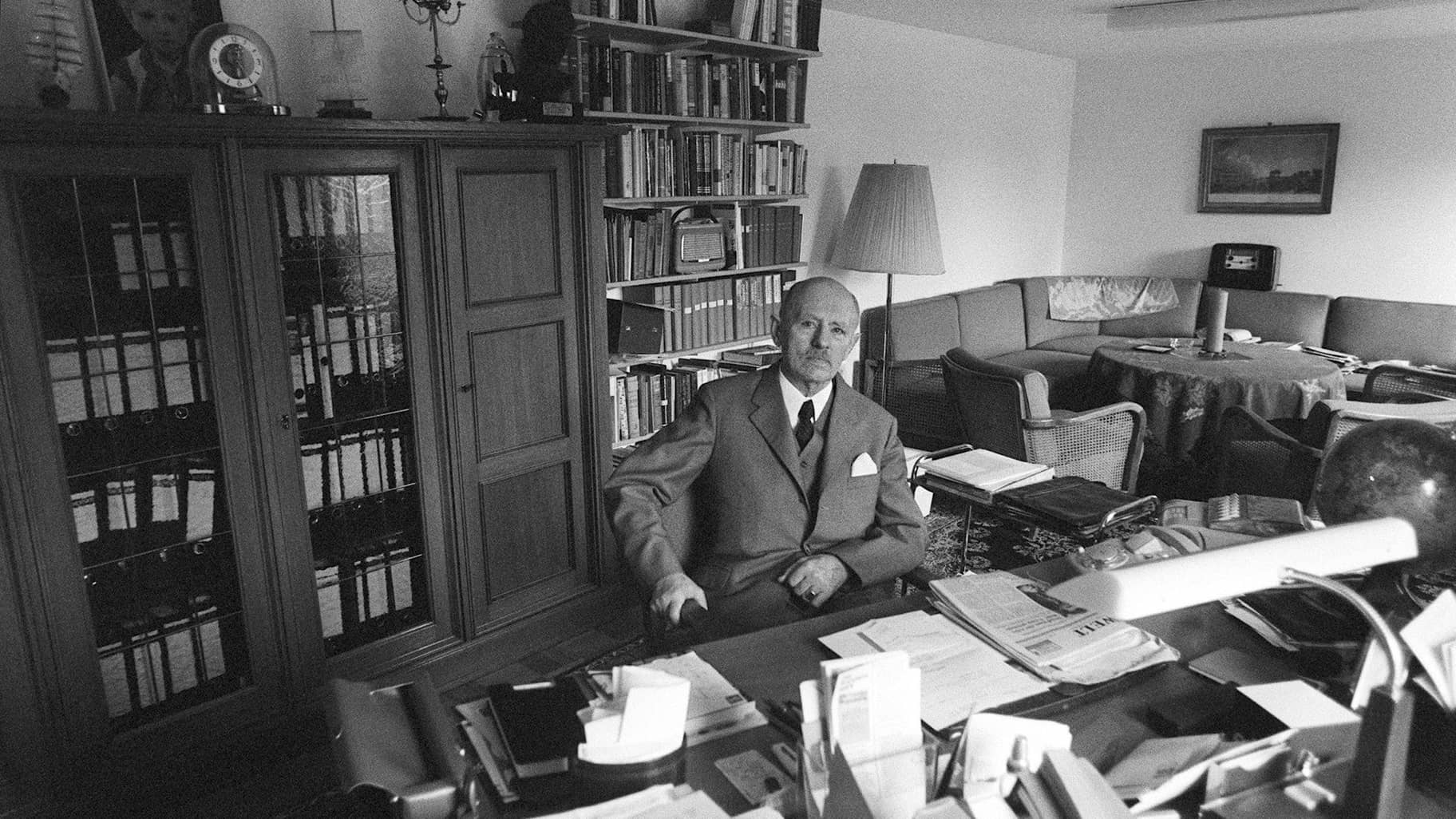

Max Strohe im Interview

„Mein Leben ist keine Heldenstory“

Foto: Christian Kielmann/imago

Foto: Christian Kielmann/imago

22. August 2022

-

11 Min. Lesezeit

Erster Eindruck, wenn man den Sternekoch Max Strohe besucht: Was für ein Typ! Nein: Endlich ein Typ! Direkt, herzlich, angstfrei.