Wenn der Geochemiker Thomas Tütken von der Universität Mainz mit einer kleinen Bohrmaschine durch Naturkundemuseen streift, dann sucht er nach ganz besonderen Exponaten. Mit Hilfe seines Arbeitsgeräts will er der Evolution auf den Zahn fühlen, und das im wörtlichen Sinn. Tütken sucht nach Zähnen, um von den fossilen Beißern eine Messerspitze Pulver abzuraspeln. Seine Beute füllt er dann in kleine Röhrchen. Er interessiert sich für die Zusammensetzung des Zahnschmelzes, aus der er weitreichende Schlüsse zieht. Er kann daraus nicht nur auf die bevorzugte Nahrung und den Lebensraum eines Tieres schließen, sondern sogar auf dessen Körpertemperatur.

Aus Zähnen lässt sich nämlich mehr über die Lebensweise ausgestorbener Tiere und deren Umwelt herauslesen als aus versteinerten Knochen. Denn die Beißer vermitteln beispielsweise einen unmittelbaren Eindruck von den Verhaltensweisen, ähnlich wie fossile Fußspuren. Das belegt schon die klassische Methode, ein Tier nach seinem Gebiss einzuordnen: Fleischfresser, Pflanzenfresser oder Allesfresser. Doch inzwischen ist die Forschung erheblich weiter. Auch über unsere Vorfahren und ihre Lebensweise verraten die Kauwerkzeuge oft mehr als andere mühsam ausgegrabene Fundstücke. Zu den Zähnen zieht es deshalb auch die Wirbeltierpaläontologin Virginie Volpato vom Frankfurter Senckenberg-Institut. Sie entschlüsselt die Spuren winziger Abnutzungserscheinungen, die jede Mahlzeit auf den Zähnen hinterlässt. So untersuchte sie das Gebiss eines Neandertalers, das 1957 im französischen Le Régourdou gefunden wurde. Dabei kam sie zu dem erstaunlichen Ergebnis, dass dieser nahe Verwandte des Menschen Rechtshänder war.

Der Früh-Franzose wurde 20 Jahre alt - und war Rechtshänder

Wie kann man aus Zähnen diesen Schluss ziehen? Volpato hat in den Kratzspuren ein klares Muster erkannt: Viele feine Rillen führen von rechts oben nach links unten. Dazu muss man wissen, dass Neandertaler ihre Zähne viel stärker strapazierten als wir das heute tun. Um Stücke von ihrer Nahrung abzubeißen, die oft zäh und hart war, mussten sie mit der Hand nachhelfen und ordentlich ziehen. Zudem haben sie ihre Zähne als eine Art dritte Hand benutzt, um Werkzeuge zu bedienen. Die Kratzer, die dabei unweigerlich im Schmelz entstehen, haben bei Rechtshändern eine andere Ausrichtung als bei Linkshändern. Im Grunde ist es keine Überraschung, dass der Früh-Franzose, der etwa 20 Jahre alt geworden war, Rechtshänder war, denn auch heute überwiegen die Rechtshänder mit großem Abstand. Interessant ist, dass es überhaupt eine Vorzugsseite gab.

Professor Thomas Kaiser, Leiter der Abteilung Säugetiere am Centrum für Naturkunde der Universität Hamburg, kann aus der Oberflächenstruktur der Zähne noch viel mehr herauslesen als die Frankfurter Kollegin. Er hat diese Analysemethode perfektioniert und gilt als führend auf diesem Gebiet. Wenn er einem Zahn auf den Zahn fühlt, gibt er sich nicht mit einem Blick durchs Mikroskop zufrieden. Er nutzt digitale Hightech-Methoden, die weitgehend automatisiert ablaufen: "Von Hand geht das nicht." Optische Geräte tasten die Zahnoberfläche sehr exakt ab, bis auf den Nanometer, und erzeugen daraus ein dreidimensionales Bild. Auch die Auswertung überlässt Kaiser nicht dem Augenschein, denn dabei blieben viele Details verborgen. Er hat eine spezielle Software entwickelt, wobei er sich von der Tribologie hat leiten lassen. Das ist die Wissenschaft von Reibung, Verschleiß und Schmierung - für Ingenieure ein wichtiges Thema, etwa wenn sie die Zylinderoberflächen auf Verschleißspuren untersuchen.

Welche Spuren korrespondieren mit welcher Nahrung?

"Wir sind die Ersten, die ISO- und DIN-genormte Oberflächenmessverfahren für die Biowissenschaften nutzen", sagt Kaiser. Ihm geht es zwar nicht um Laufruhe oder Benzinverbrauch, doch für die Bilderkennung eignen sich die Ingenieurprogramme hervorragend. Natürlich braucht er zudem Referenzwerte. Er muss also herausfinden, welche Spuren mit welcher Nahrung korrespondieren. Dafür hat er Zähne heute lebender Tiere untersucht, die mit jeweils spezieller Kost gefüttert wurden. Auch die Klimabedingungen, unter denen die Tiere leben, berücksichtigt er, denn auch sie beeinflussen - indirekt über die Nahrung - die Abnutzung. Kaiser ist überzeugt, dass Nahrung und Umwelt jeweils charakteristische Muster auf dem Zahnschmelz hinterlassen, ähnlich wie ein Fingerabdruck. Wer in der Lage ist, diese Muster zu erkennen und zu lesen, kann tief in die Vergangenheit schauen. Er kann etwa rekonstruieren, wie sich eine Tierart im Laufe der Jahrmillionen zusammen mit ihrer Umwelt verändert hat. Eines von Kaisers Ergebnissen betrifft allerdings die Gegenwart: Wildtiere in Zoos, hat er herausgefunden, werden oft falsch gefüttert. Ihre Zahnmuster stimmen nicht mit denen ihrer wild lebenden Verwandten überein. So ist die Nahrung von Grasfressern wie dem Bison nicht abrasiv, also abschleifend, genug, bei Blattfressern wie der Giraffe ist es genau umgekehrt. Giraffenzähne nutzen sich deshalb viel zu schnell ab, so dass der gesamte Kauapparat aus dem Gleichgewicht geraten kann.

Geochemiker Tütken, der Mann mit dem Bohrer, hat andere Tricks, um den Zähnen ihre Informationen zu entlocken. Ihn interessiert die chemische Zusammensetzung des Zahnschmelzes - er ist ein Experte für die Isotopenanalyse. Sein Ansatz ist ebenso einleuchtend wie faszinierend: Im Zahn können nur solche Substanzen eingebaut werden, die das Tier zuvor gefressen hat. Und die Nahrung wiederum ist ein Spiegel der Umgebung. Sie zeugt von der Vegetation, dem Klima und dem Gestein, auf dem die Pflanzen gewachsen sind. Jede Region hat ihre eigene Isotopensignatur, die beim Fressen in Fleisch und Blut übergeht - und in die Zähne. Der Zahnschmelz ist also eine Art chemisches Archiv, das die Informationen über Jahrmillionen speichert. Er verzeichnet etwa, ob ein Tier ortsfest war oder umherwanderte, ob es Kälte oder Wärme mochte oder ob es in großen Höhen lebte. Die Analyse verrät sogar, ob es warm- oder kaltblütig war, denn auch die Körpertemperatur hat einen Einfluss auf die Isotopenzusammensetzung.

Tütken hat gemeinsam mit amerikanischen Forschern des California Institute of Technology eine Art chemisches Thermometer entwickelt, um aus der Isotopensignatur des Zahnschmelzes die Körpertemperatur eines Tieres herauslesen zu können. Er hat die Methode zunächst an heute lebenden Tieren "geeicht" und tastete sich dann immer tiefer in die Erdgeschichte vor. Zwei Mammutzähne, rund 30 000 Jahre alt, lieferten eine Körpertemperatur zwischen 37 und 38 Grad Celsius. Das stimmte mit den Erwartungen überein. Auch Zähne von Rhinozeros und Alligator, die bereits elf Millionen Jahre im Erdreich gelegen hatten, ergaben vernünftige Werte. Dann wagte sich Tütken in Neuland vor: Er bohrte Zähne von großen pflanzenfressenden Echsenbeckendinosauriern aus dem Erdmittelalter an. Mit Hilfe der unscheinbaren Isotopenanomalien konnte er bestätigen, was Experten schon lange vermuten: Die Dinos waren warmblütig, zumindest hatten die untersuchten Sauropoden eine relativ hohe, säugetierähnliche Körpertemperatur. Schon vorher hatte ein französisches Forscherteam mit einer ähnlichen Methode nachgewiesen, dass die großen räuberischen Meeressaurier wie Ichtyosaurier, Plesiosaurier oder Mosasaurier warmblütig waren.

Die Isotopenmethode, mit der Tütken und andere Forscher arbeiten, liefert freilich nur korrekte Ergebnisse, wenn sich die Zähne im Laufe der Jahrmillionen nicht chemisch verändert haben. Und das ist keineswegs selbstverständlich. Knochen beispielsweise sind ungeeignet, weil sie nicht im Original erhalten bleiben, sondern versteinern und dabei ihre chemische Signatur verändern. "Als die Isotopenanalyse Ende der 70er Jahre begann", sagt Tütken, "hat es zehn Jahre gedauert, bis man gemerkt hat, dass sich Zahnschmelz besser eignet." Denn Zähne überdauern viele Jahrmillionen unbeschadet.

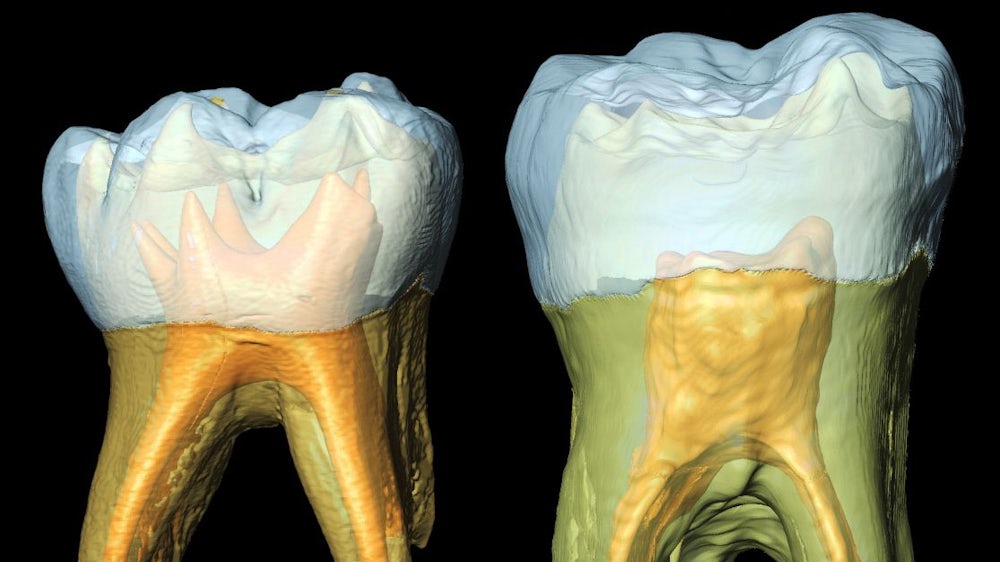

Oft kennen die Paläontologen von einem ausgestorbenen Tier nichts anderes als einen Zahn, etwa von vielen Mäusearten - oder von dem riesigen Urzeithai Megalodon. So rekonstruierten Paläontologen anhand der gewaltigen fossilen Zähne des Raubfisches seinen Kiefer. Demnach müsste sein Maul etwa drei Meter breit und 2,5 Meter hoch gewesen sein. Ein ausgewachsener Mensch hätte darin also stehend Platz gefunden. Vor allem der Zahnschmelz, der das Zahnbein umgibt, besitzt eine erstaunliche Haltbarkeit. Im Grunde handelt es sich dabei gar nicht um organisches Material, aus dem ein Körper sonst besteht. Der Zahnschmelz gleicht der Keramik in den Zahnarztkronen. Und er sieht auch so aus, selbst nach 100 Millionen Jahren. Ein Dino-Zahn glänzt noch heute, als hätte ihn die Echse gerade verloren. Denn er besteht zu 96 Gewichtsprozenten aus dem Calciumphosphat-Mineral Apatit. Beim Knochen sind es dagegen höchsten 70 Prozent. Der Rest ist organisches Material, vor allem Kollagen, das sich nach dem Tod unweigerlich zersetzt.

Erbsubstanz der Pest auf dem Zahn

Die Beständigkeit der Zähne macht es sogar möglich, organischen Schmutz, der sich in den Ritzen und Spalten des Gebisses festgesetzt hat, noch nach Jahrhunderten zu untersuchen. So hat der deutsche Paläogenetiker Prof. Johannes Krause auf dem Londoner Pestfriedhof "East Smithfield", der Mitte des 14. Jahrhunderts angelegt wurde, Zähne mit ganz besonderen Aufsitzern gefunden. Zusammen mit einer internationalen Forschergruppe ist es ihm gelungen, aus den mittelalterlichen Anhaftungen nicht nur den Pesterreger Yersinia pestis zu isolieren, sondern sogar dessen Erbsubstanz zu entschlüsseln. Mit solchen Arbeiten kann man erkennen, wie sich Krankheitserreger im Laufe der Jahrhunderte verändert haben - vor allem, ob sie aggressiver oder harmloser geworden sind.

Ob Mittelalter, Steinzeit oder die Epoche der Menschwerdung in Afrika - unsere Vorfahren stehen im Fokus der Wissenschaft. Auch hier spielen Zähne eine wichtige Rolle. So hat eine amerikanische Forschergruppe um Thure Cerling von der Universität Utah mit Hilfe der Isotopenanalyse einen kuriosen Irrtum entlarvt. Der Vormensch Paranthropus boisei, eine Seitenlinie der Gattung Homo, galt lange als "Nussknacker-Mensch". Denn er besaß sehr starke Kiefer und extrem flache Backenzähne. Für die Experten war klar: Dieser frühe Afrikaner, der vor rund einer Million Jahren lebte, hatte sich von Nüssen, Samen und hartschaligen Früchten ernährt. Wozu sonst das kräftige Gebiss? Doch die Zahnschmelzanalyse ergab ein ganz anderes Bild - und sorgte für eine faustdicke Überraschung: Unser Vetter hat vor allem Gras gefressen, ähnlich wie die mit ihm lebenden Weidetiere. Seine Isotopensignatur entsprach der von Zebras und Warzenschweinen. Offenbar hatte er mit harten Gräsern und nicht mit dem Knacken von Nüssen seine Zähne abgeschliffen.

Zahnstudien haben auch einem Vorurteil über die Neandertaler den Zahn gezogen. Der Eiszeitmensch galt lange als reiner Fleischfresser - und plumper Verwandter des Homo sapiens. Ein grobschlächtiger keulenschwingender Jäger, der dem modernen Menschen weit unterlegen war. Ein Team um Amanda Henry von der George-Washington-Universität hat sich 40 000 Jahre alte Zähne aus dem Irak und aus Belgien vorgenommen und kam zu einem ganz anderen Ergebnis: Die Neandertaler ernährten sich abwechslungsreich. Neben Fleisch nahmen sie pflanzliche Nahrung zu sich, etwa Gemüse, Datteln, Wildgräser oder Wurzeln. Es gibt sogar Anzeichen, dass sie ihre Mahlzeiten erhitzt haben. Wahrscheinlich haben sie die Pflanzenkost über dem Feuer gekocht oder geröstet. Ihr Küchenzettel konnte sich also durchaus mit dem von Homo sapiens messen. Das hat auch eine Studie von 2014 bestätigt, bei der spanische Wissenschaftler 50 000 Jahre alte Kotreste unter die Lupe genommen haben.

Warum hatten die Bewohner des Niltals so gesunde Zähne?

Für ihre Zahnuntersuchung hatten die amerikanischen Forscher weder die Isotopenanalyse noch die Kratzmustererkennung benutzt. Denn beide Methoden liefern nicht eine solche Fülle von Details. Sie untersuchten stattdessen den Zahnstein, der oft über Jahrmillionen erhalten bleibt. In ihm stecken winzige Pflanzenreste, die einst Bestandteil der Nahrung waren. Unter dem Mikroskop lassen sich sogar einzelne Pflanzenarten unterscheiden.

Bei einer solchen Untersuchung haben britische Forscher um Stephen Buckley von der Universität York auch eine mögliche Erklärung dafür gefunden, warum die Bewohner des Niltals einst so ungewöhnlich gesunde Gebisse hatten. Im Zahnstein von Menschen, die seit 6700 v. Chr. im heutigen Sudan gelebt hatten und in einer Höhle bestattet worden waren, fanden sie Reste von Cyperus rotundus. Dieses Nussgras wird heute meist als Unkraut bekämpft, doch es gilt auch als Heilkraut. Es hilft nicht nur gegen Übelkeit und Muskelkrämpfe, sondern schützt vor allem vor Karies. Denn es hemmt das Bakterium Streptococcus mutans, das häufig für die Zahnfäule verantwortlich ist.

Manchmal müssen Wissenschaftler die gefundenen Zähne gar nicht aufwendig analysieren, um Neues zu erfahren. Zum Beispiel 2013, als amerikanische Forscher in South Dakota zwei Schwanzwirbel eines ausgewachsenen Entenschnabel-Dinosauriers entdeckten. Zwischen ihnen steckte der Zahn eines Tyrannosaurus rex, der sich tief eingegraben hatte. Das Besondere: Der Knochen war rings um den Fremdkörper gewuchert. Offenbar hatte sich die Wunde entzündet, und beim Heilungsprozess hatte sich neues Knochengewebe gebildet. Das ließ nur einen Schluss zu: Der Entenschnabel-Dino hatte die Attacke überlebt, mindestens um einige Monate. Und es belegt, dass T. rex ein Jäger war, der sogar vor einem 13 Meter großen Tier nicht zurückschreckte. Zuvor hatten manche Paläontologen vermutet, dass die gewaltige Echse ein harmloser Aasfresser gewesen sein könnte. Das ist nun vom Tisch. Mehr noch, man kann aus dem unscheinbaren Zahn sogar auf die Jagdtechnik des Monsters schließen. Offenbar hat er seine Opfer von hinten attackiert. Löwen gehen genauso vor: Sie versuchen, ihre Beute durch einen Biss in die Hinterbeine an der Flucht zu hindern.

Der Verlust eines Zahns wie beim T. rex ist alles andere als ein Bagatellschaden. Denn Zähne sind zum Überleben ebenso wichtig wie das Herz oder die Lunge. Büßt ein Tier den Großteil seiner Zähne ein, ist es zum Tode verurteilt. Natürlich muss das Gebiss auch an die jeweilige Nahrung, die zur Verfügung steht, optimal angepasst sein. Um das zu gewährleisten, hat die Natur ihren ganzen Erfindungsreichtum ausgespielt. Sie hat für jede Nahrung, für jede Aufgabe hochspezialisierte Mundwerkzeuge hervorgebracht, ob zum Schneiden oder Kauen, Quetschen oder Reißen, Raspeln oder Stechen, Mahlen oder Stampfen. Und gerade weil sie im Leben so großen Belastungen ausgesetzt sind, profitiert die Forschung auch noch nach Jahrmillionen von ihnen und kann so manches Rätsel der Evolution lösen.