Wenn es im Yellowstone-Nationalpark richtig losgeht, in den Phlegräischen Feldern nördlich von Neapel oder am Uturuncu in den Zentralanden im südwestlichen Bolivien, dann möchte man sich nicht auf dem gleichen Kontinent befinden- vielleicht nicht einmal auf dem gleichen Planeten. An allen drei Orten nämlich liegen Supervulkane, und wenn sich ihre gewaltigen Magmakammern öffnen, wird nicht nur die Umgebung großflächig komplett zerstört. Asche regnet dann in dicken Schichten auch auf alle Nachbarländer, dunkle Staubwolken verdecken über Tausende von Kilometern jedes Sonnenlicht, Schwefelpartikel in der Stratosphäre stürzen die Welt in einen vulkanischen Winter. Verkehr, Kommunikation, Energienetze, Nahrungsproduktion und Weltwirtschaft dürften schweren Schaden nehmen. Sehr wahrscheinlich sind solche Ausbrüche zurzeit aber nicht.

Seit sich Homo sapiens auf der Erde verbreitet, gab es nur dreimal eine solche Katastrophe - in Neuseeland, in Italien und besonders heftig am Toba in Indonesien. "Ereignisse in der Größenordnung des Toba-Ausbruchs vor 74 000 Jahren könnten die Menschheit in den Zustand vor der Zivilisation zurückversetzen", warnte 2014 eine Gruppe von Experten in einem Bericht für die Europäische Wissenschaftsstiftung. Der Ausbruch eines gewaltigen Vulkans hätte "unvorstellbar heftige Folgen", schrieb vor einigen Jahren der Geologe Stephen Self von der Open University in England.

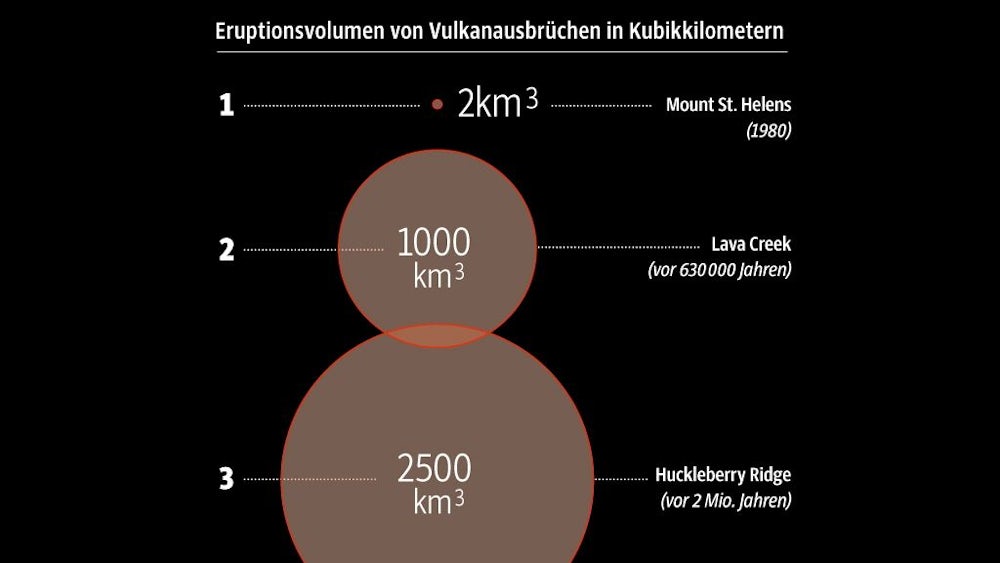

Der bekannteste und am besten vermessene Supervulkan liegt unter dem Yellowstone-Nationalpark in den US-Bundesstaaten Wyoming, Montana und Idaho. Unter "Supervulkan" verstehen Geowissenschaftler ein Magma-Reservoir, das bereits mindestens einmal einen Ausbruch der Stufe 8 des Vulkan-Explosivitäts-Index (VEI) hatte; das ist der höchste auf der Skala definierte Wert. Tausend Kubikkilometer oder mehr Tephra, also Asche und poröse Magma, wurden dabei ausgeworfen und erstarrten später noch weit entfernt zu dicken Schichten von Tuff- oder Bimsstein. Tausend Kubikkilometer ist eine gewaltige Menge: Der jüngste große Ausbruch - die Explosion des Pinatubo auf den Philippinen 1991 - schleuderte nur elf Kubikkilometer Material in die Atmosphäre; er gehört zur VEI-Stufe 6. Die Phlegräischen Felder in der Campania könnten vor 39 000 Jahren 150 Kubikkilometer Tephra produziert haben - VEI-Stufe 7.

Eruptionen dieser zweithöchsten Kategorie werden oft in die Diskussion über Supervulkane einbezogen, weil sie vergleichbare Landschaftsbilder hinterlassen. Während kleine Vulkane durch Ausbrüche wachsen und Feuerberge wie der Pinatubo ihre Spitze wegsprengen, bleibt von Supervulkanen nur ein Loch im Boden zurück. Wissenschaftlich spricht man von einer Caldera, einem Krater von 15 bis 100 Kilometern Durchmesser. Beim Ausbruch spuckt ein solcher Vulkan aus meist mehreren Öffnungen seiner großen, flachen Kammern derart viel Magma aus, dass der Erdboden großflächig in den neuen unterirdischen Hohlraum stürzt.

Yellowstone hat das bereits zweimal mit aller Gewalt demonstriert, vor 2,1 Millionen und 640 000 Jahren. Dazwischen gab es vor 1,3 Millionen Jahren eine Eruption der VEI-Stufe 7. Der jüngste Ausbruch hinterließ eine Caldera von 80 Kilometer Länge und 50 Kilometer Breite. Das ist der Grund, wieso es dort - mitten in den Rocky Mountains - keine Berge mehr gibt. Das fiel schon früh den Expeditionen auf, die nach dem amerikanischen Bürgerkrieg die Landschaften im Westen erkundeten. Als die Entdecker vom heute Mount Washburn genannten höchsten Gipfel des späteren Nationalparks blickten, fehlte gen Süden ein Teil des Panoramas. Das Land hat sich selbst verschluckt.

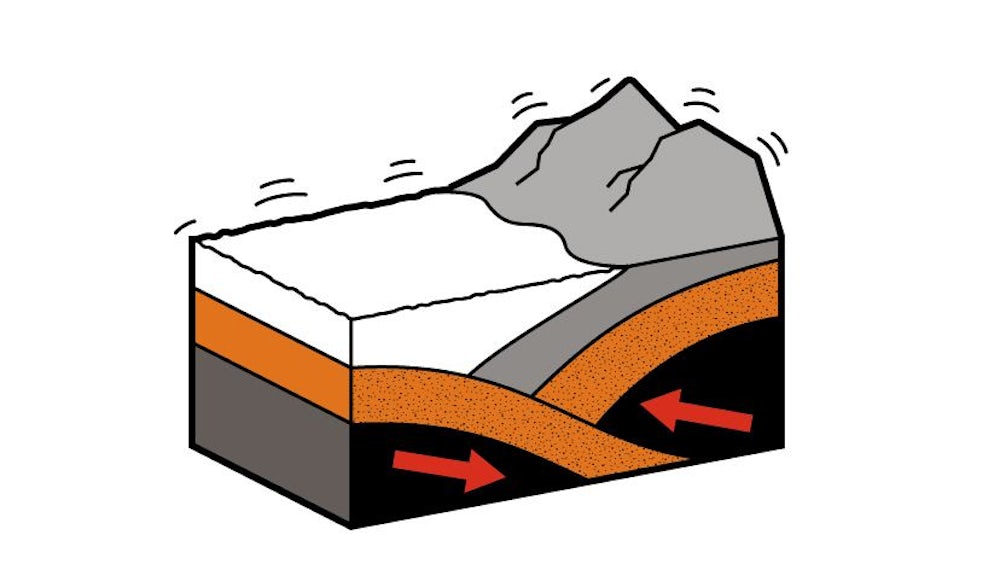

Die Energie für diese Urgewalt liefert eine sogenannte Mantel-Plume, eine dicke Säule von glühendem Gestein, die Hunderte von Kilometer tief in den Erdmantel reicht und die Hitze des flüssigen Erdkerns bis knapp unter die Oberfläche transportiert (siehe Grafik). Wie es zwischen der Glutsäule, die etwa in 60 Kilometern Tiefe endet, und der Oberfläche aussieht, interessiert die Forscher schon lange. Sie kannten bisher nur die flache Magmakammer, die sich unter der Caldera in fünf bis 16 Kilometern Tiefe entlangzieht. Im vergangenen Jahr skizzierte ein Team um Hsin-Hua Huang von der University of Utah in Salt Lake City in Science ein zweites, größeres und tieferes Reservoir. Es bildet die Verbindung zur Glutsäule im Mantel. Die obere Kammer enthält 10 000 Kubikkilometer Magma, die untere 46 000. Nur ein kleiner Anteil ist wirklich flüssig, könnte also bei einem Ausbruch mobilisiert werden. Es sind aber nach den Messungen der Geo-Forscher immer noch um die 900 Kubikkilometer pro Kammer.

Das obere Reservoir enthält zudem das gefährlichere rhyolitische Magma. Es ist leichter und zähflüssiger als andere Sorten. Darum schwimmt es oben und hält Gasblasen auch länger fest. Sie können im glühenden Gesteinsbrei immer weiter wachsen, bis sich wegen des steigenden Drucks ein Gleichgewicht einstellt. Sobald der Druck aber eine Schwachstelle im Deckgebirge gefunden hat und plötzlich sinkt, expandieren die Gasblasen schnell und sprengen eine eventuelle Öffnung erst recht auf. Auf dem Weg zur Oberfläche zerfetzt die explosive Kraft des gestauten Gases das Magma. "Das ist, als ob man eine Colaflasche öffnet, nachdem man sie geschüttelt hat", sagte der Pionier der Yellowstone-Forschung, Bob Christiansen vom Geologischen Dienst der USA dem Magazin National Geographic.

800 Grad Celsius heiße pyroklastische Ströme rasen mit dem Tempo von Formel-1-Rennwagen selbst über Hügelketten und Flüsse

Ein solcher Ausbruch würde Tage bis Wochen dauern, wenn der Supervulkan sein Material so schnell ausspeit wie gewöhnliche Feuerberge. Die glühenden Felsfetzen würden mit ungeheurer Wucht in die Höhe geschleudert. Sie würden außerdem die Luft extrem erhitzen, so dass starke Aufwinde entstehen und das Material je nach Größe 20, 30 oder gar 40 Kilometer hoch bis in die Stratosphäre tragen. Die größten Bröckchen fielen bald wieder zu Boden und bildeten mit dem freigesetzten Gas sogenannte pyroklastische Ströme. Sie sind bis zu 800 Grad Celsius heiß und rasen mit dem Tempo von Formel-1-Rennwagen über das Land. Mühelos überwinden sie Hügelketten und Täler, ja sogar Seen oder Meeresarme.

Im Umkreis von 200 Kilometern um den Vulkan können solche Glutlawinen sämtliches Leben auslöschen und alle Infrastruktur zerstören. Den Autobahnring der M25 um London, der 2000 Quadratkilometer Landfläche umschließt, würden sie nach einer Supervulkan-Eruption 200 Meter hoch bedecken, rechnete vor einigen Jahren Stephen Self in den Philosophical Transactions der Royal Society vor.

Rund um die Eruptionssäule über dem Vulkan entsteht in großer Höhe eine schirmförmige Wolke, die sich auch gegen den Wind weit ausbreitet. Sie trägt die kleinsten Partikel aus dem Schlund, oft als Vulkanasche bezeichnet, mehrere Tausend Kilometer weit in alle Richtungen. Der Begriff "Asche" ist allerdings irreführend harmlos. Tatsächlich handelt es sich um scharfkantige Partikel von bis zu zwei Millimetern Größe. Dünne Schichten verwandeln Straßen in Rutschbahnen, dickere drücken Dächer ein. Sie kriechen in alle Ritzen, verbacken bei Feuchtigkeit, verstopfen dann zum Beispiel Wasserfilter und zwingen so Kraftwerke vom Netz. Sie sind elektrisch aufgeladen und lösen Kurzschlüsse in Überlandleitungen aus; sie verkleben die Triebwerken von Flugzeugen und bringen sie zum Absturz. Wer sie ungeschützt einatmet, erstickt daran. Wo nach einer Eruption wie viel Asche landet, entscheidet über Leben und Tod.

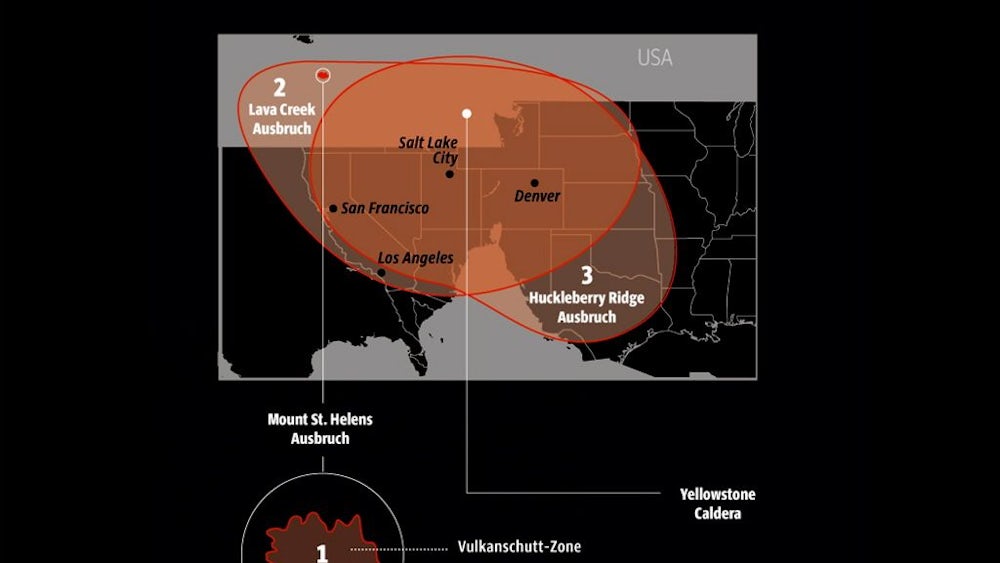

Wie das am Beispiel Yellowstone aussehen könnte, haben Wissenschaftler um Jacob Lowenstern von der Vulkanwarte des Nationalparks im Jahr 2014 berechnet. Das Team hat virtuell ein Drittel des gesamten Auswurfs - ein realistischer Anteil - durch die Eruptionssäule in die Luft geblasen. Im Modell dehnt sich die dichte Schirmwolke in 25 Kilometern Höhe schon nach zwölf Stunden auf bis zu 1000 Kilometer gegen den vorherrschenden Westwind aus; nach zwei Tagen sind es bis zu 2500 Kilometer. Daraus regnen ständig Aschepartikel, je kleiner, desto weiter fliegen sie. Viel hängt von der Jahreszeit und der Dauer des Ausbruchs ab, aber im Durchschnitt verschiedener Szenarien versinkt die 230 Kilometer entfernte Großstadt Billings (Montana) unter einer Ascheschicht von 1,40 Meter. In Casper (Wyoming) sind es 52 Zentimeter, in Salt Lake City 25, in Denver zehn.

Selbst Metropolen in Tausenden Kilometer Entfernung bekommen einen in Millimeter messbaren Ascheregen ab: neun in Seattle, fünf in Los Angeles, 15 in Chicago und drei in New York sowie der Hauptstadt Washington. Verschont bleiben nur Miami in Florida und Corpus Christi im äußersten Süden von Texas. Immerhin: Sollten die Bevölkerungszentren an den Küsten bei einem günstigen Verlauf nur einen Millimeter Asche erhalten, sagt Lowenstern, wäre das "lediglich ein Ärgernis, aber es würde keine großen Probleme machen".

Manche spekulieren, dass der Ausbruch des Toba vor 74 000 Jahren Homo sapiens fast ausrottete. Nur wenige Tausend blieben am Leben

Dennoch wäre der Ausbruch in den weiter entfernten Regionen und auf anderen Erdteilen bald deutlich zu spüren. In der gewaltigen Säule über dem - dann ehemaligen - Yellowstone-Nationalpark würden große Mengen Schwefelpartikel in die Stratosphäre gerissen. Den Effekt kennen Klimaforscher schon. Die schwebenden Teilchen verteilen sich binnen Wochen um den Globus und filtern die Sonneneinstrahlung. Nach dem Ausbruch des Pinatubo 1991 sanken die globalen Temperaturen für zwei Jahre um ein halbes Grad. Als 1815 der Tambora explodierte, mit VEI-Stufe 7, kühlte das die Erde doppelt so stark. Es folgte ein Jahr ohne Sommer. In Neuengland und Mitteleuropa fiel Mitte 1816 Schnee. Die schlimmste Hungersnot des 19. Jahrhunderts begann.

Die größten Katastrophen der Erdgeschichte

DIE FLUT KOMMT Vor etwa 5,6 Millionen Jahren war das Mittelmeer einfach verschwunden. Wo zuvor Wasser gewogt hatte, lag nun eine kilometerdicke Salzkruste. Vorgänge auf der anderen Seite der Erdkugel hatten zur Verdunstung des Meeres geführt: In der Antarktis bildete sich in dieser Epoche immens viel Eis, der Spiegel der Ozeane sank in der Folge. Dadurch nahm der Druck auf die Erdkruste an vielen Orten ab. Das Land an der Straße von Gibraltar hob sich so sehr an, dass das Mittelmeer die Verbindung zum Atlantik verlor - das Wasser verdunstete, bis nichts als Matsch, Salz und Wüste zurückblieben. Etwa 270 000 Jahre lang war das Mittelmeer eine leere Wanne, und was dann geschah, muss wahrlich apokalyptisch gewesen sein. Der Damm von Gibraltar senkte sich langsam ab, Wasser aus dem Atlantik fraß sich stetig einen Weg durch die Landbrücke, bis das Wasser einen etwa elf Kilometer breiten Kanal gefräst hatte, und eine Flut mit gewaltiger Wucht die leere Wanne wieder in ein Meer verwandelte. Es dauerte etwa zwei Jahre, bis das Mittelmeer wieder seinen Namen verdiente: Pro Sekunde schossen 100 Milliarden Liter Wasser mit einer Geschwindigkeit von 140 Kilometern pro Stunde durch den Kanal. Der Pegel im Mittelmeer stieg täglich um zehn Meter an. Es muss eine gigantische Flut gewesen sein, die sich wirklich gewaschen hatte.

Die größten Katastrophen der Erdgeschichte

ANGRIFF AUS DEM WELTALL Er schlug vor ungefähr zwei Milliarden Jahren südwestlich vom heutigen Johannesburg in Südafrika ein und riss einen 320 Kilometer langen, 180 Kilometer breiten Krater in die Erdoberfläche. Der Vredefort-Krater gilt als der bislang größte bekannte, sicher identifizierte Einschlagkrater der Erde, vermutlich verursacht von einem Asteroiden mit zehn Kilometer Durchmesser. Was er mit dem damals noch rudimentären Leben auf der Erde anstellte, weiß man nicht. Doch man kennt die Gräueltaten einiger seiner Nachfolger: Vor 65 Millionen Jahren etwa erreichte ein ähnlich großes Geschoss die mexikanische Halbinsel Yucatan und explodierte mit der Gewalt von etwa 200 Millionen Hiroshima-Bomben. Der Knall war vermutlich auf dem gesamten Planeten zu hören. Der Einschlag hinterließ den sogenannten Chicxulub-Krater mit 180 Kilometer Durchmesser. Tausende Kubikkilometer Gestein wurden in die Atmosphäre geschleudert, es gab Megatsunamis, massive Erdbeben und womöglich weltweit Flächenbrände. Langfristig am folgenreichsten waren jedoch der Ruß und Staub, der binnen weniger Tage den Himmel rund um die Erdkugel verdunkelte. Er führte zu einem Temperatursturz, brachte die Fotosynthese zum Erliegen und führte zu einer Hungersnot, der mindestens 70 Prozent aller Arten erlagen, unter ihnen die Dinosaurier.

Die größten Katastrophen der Erdgeschichte

WAHNWITZIGE WELLEN Der Schlag war noch in 80 Kilometern Entfernung zu hören. Ein Erdbeben der Magnitude 7,8 hatte einen Hang abrutschen lassen: 90 Millionen Tonnen Geröll stürzten am Morgen des 9. Juli 1958 aus mehreren Hundert Meter Höhe in die Lituya Bucht im südlichen Alaska und lösten dabei den größten bekannten Megatsunami der Neuzeit aus. Die Wellen erreichten eine Höhe von mehr als 30 Metern. Die Flut brandete bis in enorme Höhen an Land: Noch 525 Meter über dem Meer ließen sich auf Bergrücken anschließend Spuren der Zerstörung nachweisen. Bei dem Extremereignis in der engen Lituya Bucht handelte es sich offenbar keinesfalls um einen singulären Ausrutscher: Wahrscheinlich gab es dort immer wieder ähnliche Megatsunamis, in den vergangenen 150 Jahren passierten dort laut Schätzungen fünf vergleichbare Ereignisse, die ebenfalls durch Bergstürze oder vergleichbare Ereignisse ausgelöst wurden. Weltweit und historisch gesehen, leidet aber Japan am häufigsten unter Tsunamis aufgrund seiner Lage an der Pazifischen Platte. Angeblich starben dort in den letzten tausend Jahren um die 160 000 Menschen in den mörderischen Wellen. Übrigens: Als der von einem Seebeben ausgelöste Tsunami vom 11. März 2011 auf die Küste Japans und das Kernkraftwerk Fukushima traf, waren die Wellen nur bis zu 23 Meter hoch.

Die größten Katastrophen der Erdgeschichte

ERSCHÜTTERNDE ERDBEBEN Zehn Minuten dauerte das bislang stärkste aufgezeichnete Erdbeben, das am 22. Mai 1960 Chile erschütterte. Der Erdstoß um 15:11 Uhr mit einer Stärke von 9,5 auf der Momenten-Magnitudenskala war das heftigste einer ganzen Reihe von Beben, die sich in Südchile innerhalb weniger Tage immer wieder ereigneten. Straßen brachen auseinander, Telefon- und Wasserleitungen wurden zerfetzt, Häuser gerieten in Brand. Der durch das Beben ausgelöste Tsunami richtete im gesamten Pazifik-Raum schwere Zerstörungen an, eine Schätzung geht von über 1600 Toten und 3000 Verletzten aus, zwei Millionen Menschen verloren ihr Zuhause. Mit am stärksten betroffen war die chilenische Stadt Valdivia, nach der das Erdbeben schließlich auch benannt wurde. In einigen Teilen des Landes hob sich der Boden um fast zwei Meter an, in anderen sank er um anderthalb Meter ab, wodurch 40 000 Hektar Land an den Pazifik verloren gingen. Zeitweise sank der Boden in einigen Bereichen um vier Meter, Salzwasser aus dem Ozean gelangte über die Flussläufe weit ins Hinterland. Auslöser der Katastrophe war ein 1000 Kilometer langer Riss, der sich im Meeresboden auftat. Dadurch wurde ein 200 Kilometer breiter Gesteinsblock ruckartig um 20 Meter nach Westen bewegt. Durch die Erschütterung verschob sich auch die Erdachse um drei Zentimeter.

Die größten Katastrophen der Erdgeschichte

DER GROSSE SAUERSTOFF-SCHOCK Es war das wahrscheinlich größte Massensterben in der Geschichte der Erde, ausgelöst wurde es ausgerechnet durch ein Gas, das heute notwendig für das Leben ist: den Sauerstoff. Vor 2,4 Milliarden nämlich bestand die Atmosphäre noch weitgehend aus Stickstoff, Wasserdampf und Kohlendioxid. Und an dieses Gasgemisch hatten sich die damals existierenden Lebewesen angepasst. Doch dann änderte sich plötzlich die Zusammensetzung der Atmosphäre, ihr Sauerstoffgehalt stieg drastisch an. Doch Sauerstoff war Gift für die damals anaeroben Organismen: Viele von ihnen starben aus. Über die Ursachen für dieses Ereignis, das Geobiologen die Große Sauerstoffkatastrophe nennen, wird gestritten. Eine neuere Theorie besagt zum Beispiel, dass sogenannte Cyanobakterien vielzellig wurden und deshalb Sauerstoff im Überschuss produzierten. Klar ist, dass dieser dramatische Atmosphärenwechsel weitreichende Folgen über das Artensterben hinaus hatte: Da das starke Treibhausgas Methan zum schwachen Treibhausgas Kohlenstoffdioxid und zu Wasser oxidierte, wurde eine mindestens 300 Millionen Jahre andauernde globale Eiszeit ausgelöst. Aufgrund neuer chemischer Interaktionen wurden Tausende neuer Mineralien gebildet. Nicht zuletzt wurde der Weg frei gemacht für die Evolution neuer und komplexerer Lebewesen.

Forscher haben inzwischen die Schwefelmengen abgeschätzt, die damals ausgestoßen wurden. Stephen Self nennt Werte von 17 Teragramm (Millionen Tonnen) für den Pinatubo und 60 bis 70 Teragramm für den Tambora. Ein Supervulkan könnte 800 bis 3000 Teragramm ausstoßen. Ein vulkanischer Winter würde sich dann über die Erde legen, warnen Forscher seit Langem: zehn Grad Abkühlung. Erst nach zehn Jahren würde der Effekt abklingen. Manche spekulieren, dass die Eruption des Toba vor 74 000 Jahren eine solche Kaltzeit auslöste und Homo sapiens fast ausrottete. Noch heute belegt das Erbgut der Menschheit, dass die genetische Vielfalt der Vorfahren damals stark eingeschränkt gewesen sein muss, weil nur einige Tausend am Leben blieben.

Doch die Schreckenszahl von zehn Grad Abkühlung ist umstritten. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Meteorologie in Hamburg haben den Toba-Ausbruch mit ihren Klimamodellen simuliert und dabei eine Schwefelmenge von 850 Teragramm angenommen. Sie kommen auf eine Reduktion von knapp vier Grad, und schon nach fünf Jahren hätte es immerhin wieder einen Sommer gegeben, den man heute extrem kühl nennen würde. Wichtig dabei ist ein Detail: die durchschnittliche Größe der Schwefelpartikel. Nimmt sie bei einer Super-Eruption mit der Menge zu, kühlen die Partikel die Erde immer weniger effektiv. Aber ob das so ist, weiß niemand.

Ein Ausbruch des Yellowstone-Supervulkans scheint zumindest derzeit nicht bevorzustehen, auch wenn immer mal wieder spekuliert wird, die Eruption sei fällig oder gar überfällig. Die wenigen Zahlen, mit denen in solchen Fällen zumindest statistische Aussagen über die Zeit zwischen zwei Ausbrüchen gewonnen werden, sprechen eher dagegen. Demnach hätte die Menschheit noch eine Frist von mindestens 70 000 Jahren. Jacob Lowenstern sagt auch: "Ich glaube nicht, dass es hier in den kommenden Jahrhunderten einen Ausbruch geben wird."

Ohnehin hat die Menschheit keinerlei Einfluss darauf, ob, wann und wie ein Supervulkan ausbricht - ob in Neapel oder im Yellowstone

Dennoch bezeichnet der Experte den Yellowstone-Vulkan als aktiv, schließlich versorgt dieser die Hälfte aller Geysire der Welt mit Energie und löst jedes Jahr einige Tausend meist schwache Erdbeben aus. Manche Messergebnisse aus dem gut verkabelten Park lösen Sorge aus. So stellten Forscher 1979 fest, dass sich Teile des Hayden Valleys innerhalb von 55 Jahren um 75 Zentimeter gehoben hatten. Womöglich strömte also weiteres Magma in die Kammer unter der Caldera. Nach einem Schwarm recht starker Erdstöße 1985 sank der Boden aber wieder ab. Von 2004 bis 2010 schwoll der Untergrund erneut an, diesmal sogar um bis zu sieben Zentimeter pro Jahr. Als eine erneute Erdbeben-Serie keine Änderung brachte, brandeten 2009 Weltuntergangs-Gerüchte durch das Internet. Doch inzwischen hat sich der Untergrund offenbar wieder beruhigt, zeigt Lowenstern in einem Überblicksartikel von 2014.

Auch die Phlegräischen Felder bei Neapel stehen unter dauernder Beobachtung. Weil sich die Erde in der Caldera 2012/2013 um elf Zentimetern in neun Monaten gehoben hatte, erhöhte der italienische Zivilschutz die Warnstufe leicht, von normal auf Achtung - weit entfernt von einem gelben oder roten Alarm. Im 20. Jahrhundert waren es in drei Episoden insgesamt mehr als vier Meter Hebung gewesen, zwischen denen der Boden wieder abschwoll. Der Zustrom in die flache Magmakammer wird zurzeit in Tausendstel, nicht in Tausenden von Kubikkilometern gemessen. Zuletzt hat die Gegend 1538 einen Ausbruch der VEI-Stufe 2 erlebt, nachdem es im Vulkan 70 Jahre lang erkennbar rumort hatte.

Ohnehin hat die Menschheit überhaupt keinen Einfluss darauf, ob, wann und wie ein Supervulkan ausbricht, ob in Neapel oder im Yellowstone-Nationalpark. Lowenstern tippt für seinen Schützling ohnehin auf eine kleine Eruption, wie zuletzt vor 70 000 Jahren, als zähflüssige Lava langsam durch die Landschaft rollte, ohne Glutlawinen oder Ascheregen. Unruhig macht Vulkanologen eher das Unbekannte, wie der erst wenig erforschte Uturuncu im Grenzgebiet von Bolivien, Chile und Argentinien. Satelliten-Messungen zeigen, dass sich dort seit den 1990er-Jahren ein Bereich von 70 Kilometern Länge um zwei Zentimeter im Jahr hebt. "Wenn ein Vulkan unruhig wird, den wir bisher nicht als Ort einer großen Eruption kennen, ist das ein Grund zur Sorge", so Stephen Self. Dann nämlich wissen die Experten nicht, wie sie die Zeichen lesen sollen.