Das Geschenk, das die Europäer mitgebracht und in silbrig schimmernde Folie gewickelt haben, steht an historischer Stelle. Hier, in einem unscheinbaren Zweckbau auf dem Gelände des Kennedy Space Centers in Florida, wurden einst die Apollo-Raumkapseln startklar gemacht, mit denen US-Astronauten zum Mond flogen. Hier nächtigten Neil Armstrong und seine Kollegen, bevor sie vor knapp 50 Jahren durch eine der Türen marschierten, in einen Kleinbus stiegen und sich aufmachten zur ersten Mondlandung. Und hier soll nun erneut Geschichte geschrieben werden. Europas Geschenk, das vergangenen Freitag feierlich übergeben worden ist, könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen.

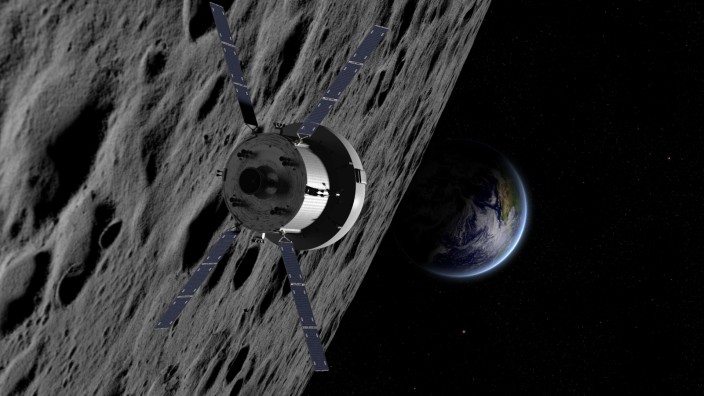

Das Geschenk, vier Meter lang und 3,5 Tonnen schwer, heißt ESM - kurz für Europäisches Servicemodul. Es ist Antriebseinheit, Kraftwerk, Luft- und Wasserquelle für die neue US-Raumkapsel Orion, mit der die Amerikaner noch weiter ins Weltall vordringen wollen als zu Apollo-Zeiten. Sogar eine eigene Rakete entwickeln sie dafür, das Space Launch System SLS.

Es ist ein ambitioniertes, ein komplexes, ein enorm teures Programm - und eines mit vielen Fragezeichen. Denn während die Komponenten, wie das in Europa gebaute Servicemodul, langsam zusammenkommen, ist noch immer unklar: Wo sollen Astronauten mit den neuen Raumfahrzeugen überhaupt hinfliegen? Und vor allem: Was werden sie dort machen?

Egal, Hauptsache weg, weit weg, scheint das Motto der US-Raumfahrtbehörde Nasa zu sein. Seit dem letzten Apollo-Flug, dessen Crew im Dezember 1972 zurückgekehrt ist, hat sich kein Mensch weiter als 620 Kilometer von der Erdoberfläche entfernt. Die Internationale Raumstation ISS, seit 20 Jahren alleiniger Außenposten der Menschheit im All, zieht ihre Bahnen sogar in nur 400 Kilometern Höhe. Orion, ESM und SLS sollen das ändern. Beim ersten gemeinsamen Testflug, mit dem nach vielen Verzögerungen frühestens 2020 zu rechnen ist, wird das Trio - noch ohne Astronauten an Bord - bis zu 70 000 Kilometer hinter den Mond vordringen. Einige Jahre später soll ein ähnlicher Flug mit einer Crew wiederholt werden. Europas Servicemodul wird für sie 2000 Liter Treibstoff, 240 Liter Trinkwasser und 90 Kilogramm Sauerstoff bereitstellen.

Die Europäer haben ihr Modul arg spät geliefert - aber die anderen brauchen noch länger

Dass die Europäer überhaupt an Bord sind, darf durchaus als Erfolg betrachtet werden. "Vor zehn Jahren sagte mir der damalige Nasa-Administrator noch: Europa wird niemals eine kritische Komponente zu einem US-Raumschiff beisteuern", sagt Johann-Dietrich Wörner, Chef der Europäischen Raumfahrtagentur Esa. 2011 dann der Sinneswandel: Die Europäer bekamen den Zuschlag für das Servicemodul, ohne das Orion nicht abheben kann; Airbus Defense and Space in Bremen wurde federführend mit dem Bau beauftragt.

Nur warum? Um die Zusammenarbeit zwischen Europa und den USA zu stärken - zumindest ist das die offizielle Variante. Vielleicht aber auch, weil die Europäer mit dem unbemannten Raumfrachter ATV, der zwischen 2008 und 2015 fünfmal zur ISS geflogen ist, die nötige Technologie bereits entwickelt hatten - im Gegensatz zu ihren US-Kollegen. Oder aber, ganz banal, weil die Amerikaner das 390 Millionen Euro teure Modul geschenkt bekommen: Die Europäer bezahlen damit ihre Schulden, die durch die Nutzung des US-Segments der Internationalen Raumstation anfallen. Inzwischen wird bereits am zweiten Servicemodul gebaut. Die Verhandlungen über Nummer drei sind fast abgeschlossen.

Und das, obwohl der Start durchaus holprig war: Ein ums andere Mal musste Airbus die Abgabe des hochkomplexen Moduls verschieben, durch das sich allein elf Kilometer Kabel ziehen. "Die Technik wird an allen Ecken und Enden an ihre Grenzen gebracht", sagt Oliver Juckenhöfel, der bei Airbus in Bremen die bemannte Raumfahrt und Exploration verantwortet. Insbesondere hat den Ingenieuren die Vorgabe zu schaffen gemacht, möglichst leicht aber zugleich extrem zuverlässig zu sein. Schließlich darf hinterm Mond, fünf Flugtage von der Erde entfernt, nicht plötzlich ein Problem auftauchen. Da noch keine Messdaten von Testflügen vorliegen, musste mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen das Risiko für jede Komponente und jedes eingesparte Gramm abgewogen werden. "So etwas kann schon mal länger dauern", sagt Juckenhöfel.

Wirklich böse sind die Amerikaner nicht

Esa-Chef Johann-Dietrich Wörner bei der Übergabezeremonie für das europäische Service-Modul ESM in Cape Canaveral.

(Foto: Joe Skipper/Reuters)Hin und wieder ist bei der feierlichen Übergabe in Florida dann auch das Wörtchen "endlich" zu hören. Wirklich böse sind die Amerikaner allerdings nicht: Hätte Europa pünktlich geliefert, hätte das schön verpackte Modul in der fünfstöckigen Halle ziemlich verlassen herumgestanden. Denn auch Orion, das eigentliche Raumschiff für bis zu vier Astronauten, hinkt hinter dem Zeitplan her. Inzwischen wird im historischen Gebäude zwar an zwei Kapseln gearbeitet, wirklich vorzeigen will die Nasa ihre neueste Errungenschaft allerdings nicht. Stattdessen werden die Kapseln, bei denen noch viel zu tun ist, vor den Blicken der extra angereisten Beobachter verborgen.

Noch schlechter steht es um SLS, die neue Rakete, das stärkste bislang gebaute Geschoss. Im Neil Armstrong Operations and Checkout Building, wie die alte Apollo-Halle inzwischen heißt, existiert SLS nur als wandhohes Poster, als kleines Modell, als animiertes Video, unterlegt mit heroischer Musik. In echt können in Cape Canaveral hingegen nur die oberen und unteren Enden der beiden seitlichen Feststoffraketen bestaunt werden. Diese sogenannten Booster sollen der fast 100 Meter hohen SLS beim Start zusätzlichen Schub verpassen - mit Komponenten aus dem Space-Shuttle-Programm, das 2011 eingestellt worden ist. Die Teile waren eingelagert, wurden gereinigt, verstärkt, neu beschichtet. Eine technische Fleißarbeit, aber nicht unbedingt Raketenwissenschaft.

Die Probleme liegen woanders: bei der zentralen Raketenstufe mit ihren 8,4 Metern Durchmesser. Darin muss Platz sein für mehr als zwei Millionen Liter flüssigen Wasserstoff und 750 000 Liter Sauerstoff, die vier Ex-Shuttle-Triebwerke speisen. Lösen die Ingenieure die Probleme, dann wird SLS fast 20 Prozent leistungsfähiger sein als die Saturn-V-Rakete aus dem Apollo-Programm, die vor 50 Jahren wenige Meilen entfernt abgehoben hat.

Die damalige Startrampe ist bereits für Flüge der neuen Rakete umgebaut worden. Nur, wohin werden Orion, ESM und SLS von dort aus aufbrechen, sofern sie die beiden anstehenden Testflüge erfolgreich absolvieren? Die Antwort, die in Cape Canaveral unisono von Nasa, Esa und Airbus gegeben wird, heißt: "Gateway".

Eine neue Reise zum Mond oder doch zum Mars? Und wer soll das Reisebudget bezahlen?

Das "Gateway", das Tor zu den Tiefen des Weltalls, ist bisher allerdings eine reine Powerpoint-Raumstation, eine Idee, eine Absichtserklärung. Die Station soll, zumindest darüber herrscht bei ihren Anhängern Einigkeit, um den Mond kreisen und zeitweise von Astronauten bewohnt werden. Doch wozu? Um in einer Mondumlaufbahn wissenschaftliche Experimente auszuführen und die Folgen des Alls auf die Gesundheit zu erforschen, sagen die einen. Als Zwischenstopp und Ausgangsbasis für Landungen auf dem Mond, sagen die anderen. Als Sprungbrett für Ausflüge in die Weiten des Sonnensystems, insbesondere zum Mars, sagen die ganz Ambitionierten.

Wer all das bezahlen soll, kann hingegen niemand sagen. Die Nasa sieht sich, nachdem ihr Budget in den vergangenen Jahren stets gestiegen ist, derzeit mit einer drohenden Etatkürzung um fünf Prozent konfrontiert, so der Wunsch des Weißen Hauses. "Das würde unsere Möglichkeiten massiv einschränken", sagt Nasa-Chef Jim Bridenstine bei der Übergabezeremonie in Florida. In Europa sieht es nicht besser aus. Die Esa steht sogar vor der abstrusen Situation, ein Modul für Flüge zu einem Gateway zu bauen, an dem sie womöglich gar nicht beteiligt sein wird. Esa-Chef Wörner nimmt es in Cape Canaveral philosophisch: "Die Zukunft ist deutlich ungewisser als die Vergangenheit, dafür können wir sie selbst gestalten." Frühestens in einem Jahr, wenn die Raumfahrtminister der 22 Esa-Staaten zusammenkommen, wird sich entscheiden, ob Europa beim Gateway mitmischen will. Mehrere zehn Millionen Euro für Studien sind schon bewilligt worden. Fast wirkt es, als suchten die westlichen Raumfahrtnationen krampfhaft nach einem Ziel, das sie mit ihrem neuen Fuhrpark ansteuern können.

Vor fast 60 Jahren war es genau anders herum. US-Präsident John F. Kennedy gab das Ziel vor: die Landung auf dem Mond. Innerhalb weniger Jahre entstanden die Saturn V und die Apollo-Kapsel. Ihr Erbe und ihre Erfolge werden am Kennedy Space Center noch immer euphorisch gefeiert. Beinahe im Minutentakt karren Tourbusse Besucher zu den historischen Orten und Raumfahrzeugen. Dass es auch in umgekehrter Reihenfolge funktioniert - erst die Kapsel, dann das Ziel - muss die Nasa mit ihren internationalen Partnern nun zeigen.