Nachts beginnt das große Fressen. Wobei "groß" eine Untertreibung ist. Es ist eine Schlemmerei ungeheuerlichen Ausmaßes, ein episches Schlingen und Schlachten. Tiere mit einer Gesamtmasse von fünf Milliarden Tonnen, also 5 0 000 Flugzeugträger, tauchen jede Nacht aus tieferen Meeresschichten hinauf, dorthin, wo tagsüber das Sonnenlicht Algen, Seegras und Phytoplankton mit Energie versorgt. Hungrige Wesen sind das. Sie steigen im Schutz der Dunkelheit in die nährstoffreichen Gefilde auf, und das große Fressen beginnt.

Zooplankton frisst Phytoplankton, Ruderfußkrebse fressen Zooplankton, Kraken fressen Krebse. Glibberwesen treiben sich herum, ebenso wie die sonst so scheuen Laternenfische. Manche paddeln mit Wimpern nach oben, andere tragen Schwimmblasen, die sie nach Bedarf aufpumpen. Und wer das allnächtliche Fressen und Gefressenwerden überlebt, taucht vor den ersten Sonnenstrahlen wieder hinab in den Schutz der Dunkelheit, in das sogenannte Mesopelagial. Das ist das Grenzgebiet zur eigentlichen Tiefsee. Es beginnt gar nicht weit von der Oberfläche entfernt in nur etwa 200 Meter Tiefe; und reicht bis in etwa 1000 Meter hinab.

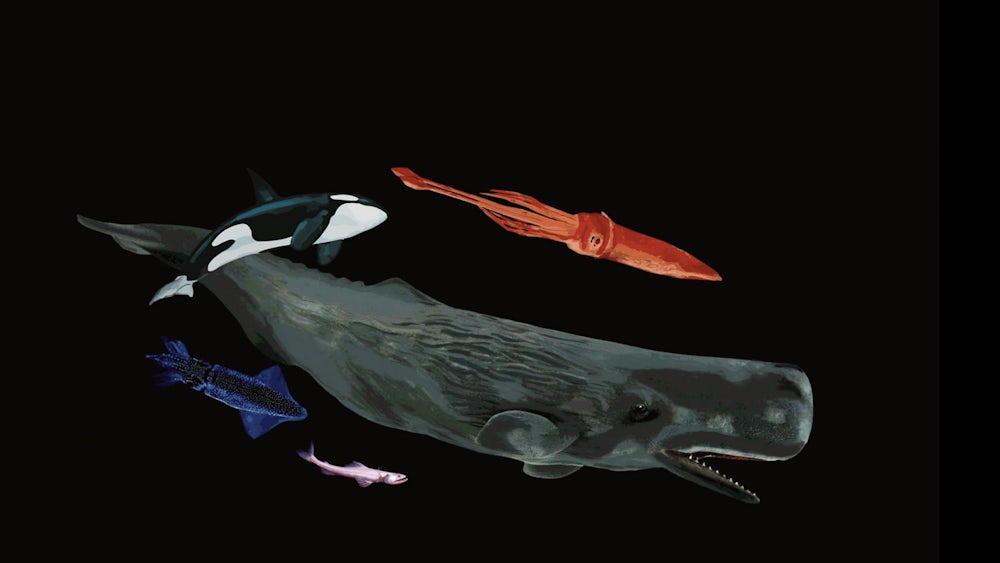

Nicht alle der im Mesopelagial heimischen Lebewesen machen die nächtliche Pendelei mit. Doch profitieren auch sie von den bewegungsfreudigen Mitbewohnern. Sie warten auf Nahrung, die vom großen Fressfest herabregnet - von Biologen Meeresschnee genannt. Oder sie warten auf die Rückkehr der anderen Lebewesen, die, gesättigt von der Fresserei, zurück in die Dunkelheit hinabtauchen, nur um ihrerseits gefressen zu werden. An der Spitze der Nahrungskette kommt es zu spektakulären Kämpfen wie denen zwischen Pottwal und Riesenkalmar.

Es ist die größte Kreislaufwirtschaft des Planeten. Beim großen Fressen wird so viel kohlenstoffhaltige organische Materie aus den oberen Wasserschichten gefressen, verdaut, ausgeschieden und in die Tiefen des Meeres verfrachtet, dass es wichtig für die Klimaforschung ist. Das pflanzliche Material im oberflächennahen Meerwasser produziert einen enormen Anteil des irdischen Sauerstoffs. Mit Sorge sehen Meeresbiologen, dass mittlerweile auch die nachts auftauchenden Kleinlebewesen befischt werden, um daraus beispielsweise Futter für Fischfarmen zu machen. Sollte das in Jahrmillionen entstandene Gleichgewicht der Ozeane gestört werden, beträfe das nicht zuletzt die Atemluft der Menschen.

Doch wie sieht es noch weiter unten aus, in Tiefen von mehr als 1000 Meter? Noch im 19. Jahrhundert war man überzeugt, dass dort nichts mehr leben kann, so wie auf dem Mond, einer unwirtlichen Todeszone. Welche Wesen sollten schon bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und dem Hundert-, Fünfhundert- oder gar Tausendfachen des irdischen Luftdrucks überdauern? Heute weiß man: Es sind erstaunlich viele.

Die Tiere der Tiefsee können viel über die Anpassungsfähigkeit des Lebens erzählen

Sieht man von kurzen Abstechern ab, die zum Beispiel Wale und Rochen bis in 1500 Meter Tiefe machen, hat das riesige Reich der Tiefsee, unterteilt in das Bathypelagial zwischen 1000 und 4000 Metern, das Abyssopelagial bis 6000 Meter und das noch tiefer liegende Hadopelagial, seine ganz eigene, abgeschiedene Lebenswelt. Es ist spärlicher besiedelt als die sonnenbeschienene Oberfläche, die Flachwasser an Korallenriffen und auch das Mesopelagial. Tatsächlich lebt nur ein Zehntel der gesamten Biomasse der Ozeane dauerhaft in großen Tiefen. Doch die Vielfalt der dortigen Lebewesen ist einzigartig. Und sie können umso mehr über die Anpassungsfähigkeit des Lebens erzählen, über den erstaunlichen Erfindungsreichtum der Biologie und sogar über die Chancen für außerirdisches Leben.

Es beginnt schon mit dem Licht. Dort, wo kein Photon der Sonne mehr durchdringt, erzeugen Lebewesen ihr eigenes Licht. Biolumineszenz heißt der physikalische Prozess, bei dem phosphorhaltiges Luciferin zu Oxyluciferin oxidiert und Energie in Form von Lichtquanten frei wird. Das geschieht in Mikroorganismen ebenso wie in den Leuchtorganen bizarrer Fische. Das Licht dient dazu, in den einsamen Weiten Beute anzulocken oder Sexualpartner zu finden. Weil die Meere so riesig sind, kommen Leuchtfische häufiger vor als man zunächst vermuten mag. Das selbstgemachte Licht ist im Abyss ein wichtiges Kommunikationsmittel. Der Tiefseevampir zum Beispiel, ein fußballgroßer Tintenfisch, nutzt Luciferin sogar, um Angreifer zu beschießen. Wie eine Leuchtboje markiert ist der Räuber plötzlich eine weithin sichtbare Beute für noch größere Räuber.

Kein Platz der Erde ist sicher vor dem Müll der Menschheit

Eines der typischen Wesen in den Tiefen des Abyssals ist der Grenadierfisch. Man findet ihn fast überall, auch in knapp 4000 Meter Tiefe am Wrack der Titanic. Um seinen Fortbestand zu sichern, legt er bis zu 100 000 Eier, sicher ist sicher. Enzyme halten die Zellen unter dem gewaltigen Wasserdruck geschmeidig. Das am Tiefseegrund häufigste Lebewesen ist jedoch weniger spektakulär: Es ist die Seegurke. 1700 Arten dieser Stachelhäuter sind bislang bekannt - in Größen von einem Millimeter bis zu mehr als zwei Meter. Auf zehn Quadratmeter Tiefseegrund liegt im Mittel nur eine Seegurke herum. Doch weil es so viel Meeresboden gibt, ist die Biomasse enorm. Nur wenig Nahrung bleibt beim allnächtlichen Fressen an der Oberfläche in Form von Kleinstpartikeln übrig, die als Mikropartikel absinken. In 4000 Meter Tiefe lagert sich in tausend Jahren nur ein Millimeter organisches Sediment ab.

An manchen Stellen dieser unwirtlichen Welt schwillt der Artenreichtum jedoch plötzlich an. Es sind Orte, an denen der Meeresgrund eine Oase formt. Hydrothermale Quellen sind das, auch schwarze oder weiße Raucher genannt. Es sind Risse oder Kleinstvulkane am Grund, meist in der Nähe von Erdplattengrenzen. Aus manchen dieser Raucher sprudelt Hunderte Grad heißes Wasser, dazu Nährstoffe aus dem Erdinneren. Millionen Lebewesen, bizarre Krebse zum Beispiel, von denen noch längst nicht alle bekannt sind, scharen sich um diese Wärmequellen, die aussehen wie bizarre Schlote einer Fantasiewelt. An Tausenden Stellen des Meeresgrundes könnte es diese Unterseeheizungen geben, vermuten Meeresgeologen. Anhand von Muscheln in 3000 Meter Tiefe am Mittelatlantischen Rücken gelang Max-Planck-Forschern vor einigen Jahren der Nachweis, dass einige der Tierarten sogar Wasserstoff als Energiequelle nutzen. Erkenntnisse wie diese lassen ahnen, dass es für Leben im All nicht unbedingt die gleichen Bedingungen wie in der Erdatmosphäre braucht. Nun berichteten Wissenschaftler, drei Metalllegierungen in der Umgebung von Hydrothermalquellen gefunden zu haben, die Wasserstoff und CO₂ dazu bringen, organische Moleküle zu bilden, die Zellen zum Wachsen brauchen. Diese Metalle, der hohe Druck und die heißen Temperaturen an den Rauchern könnten vor Milliarden Jahren zur Entstehung des ersten Lebens geführt haben.

Nur ein Viertelprozent des Meeresgrunds liegt tiefer als 6000 Meter, das Hadopelagial. Dorthin sind bislang weniger Menschen vorgedrungen, als Astronauten auf dem Mond waren. Legendär war die Pionierleistung von Jacques Piccard und Don Walsh, die 1960 mit dem Tauchboot Trieste 10 916 Meter tief in den Marianengraben abtauchten. Der Rekord wurde erst 2012 vom U-Boot Deepsea Challenger überboten, um wenige Meter. Doch beides waren eher technische Meisterleistungen als wissenschaftliche Durchbrüche. Und die bedeutendste Erkenntnis der Mission des vergangenen Jahres war keine biologische, sondern eine ökologische: Man fand eine Plastiktüte, im Hades der Ozeane. Kein Platz auf der Welt ist mehr sicher vor dem Müll der Menschheit.