Im Herbst vergangenen Jahres fiel der deutschen Bundeskanzlerin eine Drohne vor die Füße. Ein rund 50 Zentimeter großes, ferngesteuertes Fluggerät prallte direkt vor ihrem Rednerpult auf den Boden. Ein Sicherheitsbeamter trug das Ding fort, Angela Merkel lächelte, und weiter ging der Wahlkampf.

Ein junger Zuhörer auf dem Dresdner Neumarkt hatte versucht, mit dem Plastikkopter exklusive Bilder der Kanzlerin zu ergattern. Was Merkel und die Medien als skurrilen Zwischenfall abhakten, versetzte Sicherheitsexperten und Militärstrategen in Alarmzustand. In ihren Augen wurde eine Bedrohung offensichtlich, die in den kommenden Jahren bitterer Ernst werden könnte. Tatsächlich wäre jeder halbwegs begabte Bastler durchaus in der Lage, ein ähnliches Fluggerät mit einer Schusswaffe statt einer Kamera auszustatten und die Kanzlerin nicht nur abzulichten sondern auszuschalten.

Bedrohungsszenarien wie dieses sind mittlerweile fester Bestandteil der Überlegungen jener Militärgremien, die noch vor einigen Jahren Planspiele mit ballistischen Interkontinentalraketen betrieben. In Zeiten von Terrorismus und asymmetrischer Kriegsführung hat sich bekanntlich die Wahl der Waffen geändert. Dass Atomsprengköpfe und Langstreckenraketen die Bedrohungen der Zukunft abwehren können, darf bezweifelt werden. Um das zu verdeutlichen, hat das Industrie-Beratungsgremium der Nato, NIAG, ein Szenario ausgearbeitet, bei dem das Londoner Olympiastadion von einer bewaffneten Drohne angegriffen wird. Das Ergebnis: Gegen derartige Bedrohungen gibt es keinen wirksamen Schutz.

Es geht um Hochenergie-Laser, Mikrowellen, elektromagnetische Impulse

Während der Olympischen Spiele in Peking wurden zwar allen Ernstes Raketenabwehrsysteme um die Stadien installiert. Man möchte sich allerdings nicht ausmalen, wie 80 000 Menschen reagieren, wenn über ihren Köpfen Flugabwehr-Raketen in den Himmel steigen und mit selbst gebastelten Drohnen kollidieren. Nach Ansicht von Militärexperten braucht es für solche und viele andere Bedrohungen neuartige und - so nennen es Strategen gern - chirurgische Waffen. Waffen, die Gegner und deren Gerätschaften außer Gefecht setzen, die Elektronik unbrauchbar machen, Flugkörper blenden oder mit einem Fingerschnippen vom Himmel pusten.

Es geht um Strahlenwaffen, um Hochenergie-Laser, um Mikrowellen, um elektromagnetische Impulse. Physiker, Techniker und Militärs aus mehreren Erdteilen trafen sich in der vergangenen Woche in London, um den militärischen Nutzen solcher Technologien zu diskutieren. Hinter viktorianischen Bleiglasfenstern und dunkler Holztäfelung erörterten die Experten unter dem Titel "Directed Energy Systems" nicht etwa Energiequellen der Zukunft, sondern futuristisches Kriegsgerät.

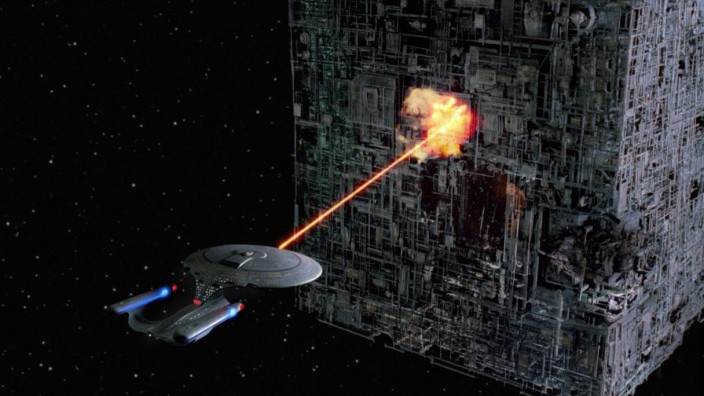

In Film und Fiktion ist ja alles längst erfunden. Spätestens seit H. G. Wells 1898 seinen Roman "Krieg der Welten" veröffentlichte, sind Strahlenwaffen ein obligatorischer Bestandteil sämtlicher Science-Fiction-Stoffe. Vom Todestern der Star-Wars-Hexalogie über den handlichen Phaser aus Raumschiff Enterprise (der sich wahlweise auf Betäubungsmodus schalten ließ) bis zum Laserschweißgerät, mit dem Auric Goldfinger 1964 den britischen Superagenten James Bond fast entmannte, werden Gefechte zwischen Gut und Böse mit elektromagnetischen Strahlen ausgetragen.

Nur in der Realität funktioniert das nicht ganz so einwandfrei. Die zugrunde liegende Physik ist zwar erforscht und im Prinzip auch handhabbar seit im Jahr 1960 der Laser erfunden wurde. Doch schlugen bislang die meisten Versuche fehl, gebündelte elektromagnetische Strahlen, ob Licht, Infrarotstrahlen oder Mikrowellen, auf realen Schlachtfeldern einzusetzen. Nicht dass es nicht versucht worden wäre. Vor allem das US-Militär hat in den vergangenen Jahrzehnten reihenweise höchst ambitionierte Projekte finanziert, von Ronald Reagans SDI-Träumen bis hin zu einer fliegenden Laserkanone, einer umgebauten Boeing 747, die als Airborne Laser, kurz ABL, in die Geschichte einging. Der Strahlenjumbo sollte Interkontinentalraketen vom Himmel holen, doch nach Entwicklungskosten von fünf Milliarden Dollar wurde er vor zwei Jahren buchstäblich in den Sand gesetzt - in den Wüstensand, wo nutzlos gewordene Flugzeuge enden. Die Liste gescheiterter Projekte ließe sich fortführen. Als Geburtsfehler der meisten Vorhaben gilt heute deren überbordende Gigantomanie. Das hat sich mittlerweile geändert. Die Strahlenkrieger von heute sind bescheidener geworden.

Aber nicht weniger aktiv. Vom Flugzeughersteller Boeing über den deutschen Militärausstatter Rheinmetall bis zum japanischen Mischkonzern Kawasaki - überall in der Welt entstehen Prototypen für Strahlenwaffen. Boeing zum Beispiel bastelt an einer Laserkanone für Kriegsschiffe, die herkömmliche Maschinengewehre ergänzen soll. In Versuchen gelang es bereits, Außenborder von Motorbooten wegzuschießen, was nützlich sein kann, wenn unklar ist, ob ein Pirat oder nur ein Fischer sich nähert. Einen ähnlichen Laser mit zehn Kilowatt Leistung hat Boeing auch auf einen Lastwagen gepackt und in der Wüste von New Mexiko, wo einst die erste Atombombe detonierte, auf diverse Testflugkörper geschossen. Unter anderem wurden mehrere Dutzend Mörsergranaten evaporiert und einer drei Meter langen Drohne der Heckflügel weggeschmort.

Eine ebenfalls auf Lasern basierende Strahlenwaffe entwickelt Kawasaki. Die Kriegsschiffe Japans sollen damit dereinst feindliche Raketen abfangen. Von handfesten Fortschritten berichten zudem Experten der Firma Rheinmetall. Indem sie mehrere Laser kombinierten, erreichten sie eine punktförmig konzentrierte Strahlungsleistung von 50 Kilowatt, was der Heizleistung mehrerer Eigenheime entspricht. Auf einem Testgelände in der Schweiz wurden damit Stahlträger aus einem Kilometer Abstand zersägt, reihenweise anfliegende Granaten abgefangen und sogar drei mit Düsenantrieb ausgestattete Drohnen zum Absturz gebracht.

Reif für den Kampfeinsatz

Die Laserkanonen von Rheinmetall sind offenbar reif für den Kampfeinsatz. Die Bundeswehr hat jedenfalls ihr Placet gegeben, und um ein Haar wären erste Strahlenkanonen nach Afghanistan verschifft worden, um Bundeswehr-Camps vor Flugkörpern zu schützen. An solchen lasergestützten C-RAM-Systemen (Counter Rocket, Artillery and Mortar) zeigte sich in London insbesondere auch das israelische Militär interessiert. Schließlich will man nicht auf Dauer jede selbst gebastelte Kassam-Rakete mit Abwehrgeschossen vom Himmel holen, die mehrere hunderttausend Dollar das Stück kosten.

Tatsächlich gelten die Kosten als wesentlicher Pluspunkt von Strahlenwaffen, ebenso wie die Tatsache, dass sie im Prinzip unbeschränkt nachgeladen werden können. Militärstrategen sind zudem der Ansicht, dass sie die Opferzahlen auf Schlachtfeldern und in Krisengebieten deutlich verringern würden. Zumindest kleinere, handliche Versionen von Laser- und Strahlenwaffen betreffend, klingt dieses Argument sogar plausibel. Im Irak ist es zum Beispiel gelungen, die Zahl tödlicher Missverständnisse an Kontrollpunkten deutlich zu senken, indem das Wachpersonal Laser-Blendgeräte statt Schusswaffen einsetzte.

Zu den potenziell kampftauglichen elektromagnetischen Geräten gehören auch sogenannte HPMs, High Power Microwaves, leistungsstarke Mikrowellenstrahler. Mit diesen lassen sich unter anderem elektronische Gegenstände aus sicherer Entfernung matt setzen, Landminen oder sogenannte IEDs zum Beispiel, improvisierte, oft ferngezündete Sprengsätze, wie sie im Irak und in Afghanistan zum Alltag gehören. Aber auch Autos, Boote und womöglich Drohnen wie jene von Dresden lassen sich stoppen, indem ein heftiger elektromagnetischer Impuls deren Elektronik außer Gefecht setzt. Mit solchen Geräten experimentiert unter anderem der deutsche Waffenhersteller Diehl BGT. Ein Demonstrationsvideo zeigt, wie ein Lkw mehrere am Wegrand versteckte Sprengkörper mit Hilfe von Mikrowellen explodieren lässt. Ob das im Ernstfall zuverlässig funktioniert, ist jedoch fraglich. Ein ähnliches System der US-Streitkräfte namens Zeus wurde nach Tests in Afghanistan wieder eingemottet. Es sollte Landminen zur Detonation bringen, schaffte aber nur eine Säuberungsrate von 80 Prozent - nicht genug, um die eigene Infanterie zu schützen.

Eine slowakische Start-up-Firma namens Defencetech präsentierte in London ein handliches Mikrowellengewehr sowie eine strahlende Gummimatte, die angeblich beide in der Lage sind, Fahrzeuge zu stoppen. Der Hersteller setzt dabei auch auf zivile Anwendungen etwa gegen Raser oder Amokfahrer. Womöglich wäre es ja in der Tat humaner, ein verdächtiges oder außer Kontrolle geratenes Auto mit Mikrowellen zu stoppen statt mit Schusswaffen.

Erwartbar umstritten ist der Einsatz solcher auf Mikrowellen basierender Active Denial Systems, wenn sie gegen Menschen gerichtet werden. Bei entsprechender Leistung und Frequenz - ein Prototyp funktioniert mit 94 Gigahertz - können Mikrowellen auf der Haut einen unerträglichen Juckreiz auslösen, Experten nennen es den Floh-Effekt. Wer derart bestrahlt wird, "will nur noch weg", berichtet ein Insider. Im Prinzip könnte eine solche - im Militärjargon "nicht-letal" genannte Waffe - ein Ersatz für Tränengas und Gummigeschosse sein. Im Jahr 2010 brachten die amerikanischen Streitkräfte ein solches ADS-Gerät in den Irak. Dort wurde es jedoch nie eingeschaltet, zu sehr fürchtete das Militär schlechte Presse und unkalkulierbare Reaktionen der Bevölkerung.

Mit ernsthaften Risiken für Nebenwirkungen behaftet sind auch klassische Laser: Sie können Menschen das Augenlicht rauben. Das war mit ein Grund, warum der fliegende Jumbo, der Airborne Laser, letztlich keine Freunde fand. Zu groß ist die Gefahr, dass eine im Luftraum herumschießende Laserwaffe auch Menschen trifft und erblinden lässt. Ähnliches wird im Zusammenhang mit bodengestützten Laserkanonen diskutiert. Doch findige Waffenforscher bieten bereits einen Ausweg an: Infrarot-Strahlen mit einer Wellenlänge von 1600 Nanometer sind für menschliche Augen unsichtbar und verlieren auf dem Weg durch die Luft auf jedem Kilometer nur zwei Prozent ihrer Intensität.

All diesen Erwägungen zum Trotz sehen sich Experten mit großer Skepsis seitens der Politik und der Bevölkerung konfrontiert. Kritiker wähnen die nächste Generation apokalyptischer Vernichtungswaffen heranreifen, und im Internet kursieren allerhand Verschwörungstheorien, wonach Strahlenwaffen längst in Geheimgefängnissen und gegen unbescholtene Bürger eingesetzt werden. Techniker hingegen sehen Laserkanonen als Defensivwaffen mit dem Potenzial, die mit herkömmlichen Geschossen verbundenen sogenannten Kollateralschäden einzudämmen. "Wir müssen etwas herausbringen, das funktioniert", mahnt daher ein Waffenexperte, etwas, das auch Laien seinen Nutzen verdeutlicht. Worauf einem anderen Experten herausrutscht: "Also, wie starten wir den nächsten Krieg?" Ein Scherz. Natürlich.