Aus dem Inhalt von vier Chemikalienflaschen, einigen Millionen Dollar Kapital und 15 Jahren Zeit hat Biotech-Pionier Craig Venter, 63, eine neue Lebensform geschaffen.

Der Mann, der die Entschlüsselung des menschlichen Erbguts vor rund zehn Jahren mit großen Worten und viel Geld in ein Wettrennen zwischen seinem Privatunternehmen und dem internationalen Forschungskonsortium Human Genome Organisation verwandelt hatte, bezeichnet seine Schöpfung als "synthetische Zelle". Es handelt sich um ein Bakterium, dessen Erbgut vollständig am Computer entworfen und dann im Labor von Maschinen aus vier chemischen Grundbausteinen zusammengesetzt wurde.

Von der Natur inspiriert, im Labor geschaffen

Soweit man derzeit weiß, leistet diese Mikrobe nichts Besonderes. Sie vermehrt sich munter, stellt hohe Ansprüche an die Nährflüssigkeit, in der sie wächst, und ist ansonsten nicht weiter auffällig.

Dennoch stellt sie einen Meilenstein für die recht junge Ingenieurskunst dar, die sich synthetische Biologie nennt. Sie ist der erste Organismus, der - zwar von der Natur inspiriert und mit Hilfe natürlicher Komponenten - komplett vom Menschen im Labor geschaffen wurde.

Das klingt spektakulär, ist tatsächlich aber eher das Resultat geduldiger Handarbeit denn ein Geniestreich, urteilen Experten. "Im Grunde genommen ist das Verfahren klassische Gentechnik, die bis an ihre Grenze getrieben wurde", sagt der Biotechnologe Nediljko Budisa, der am Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried an neuartigen Mikroorganismen arbeitet.

Dennoch sei es nun möglich geworden, "Leben auf dem Reißbrett zu entwerfen", sagt Joachim Boldt vom Institut für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universität Freiburg, der im Auftrag des Bundesforschungsministeriums eine ethische Bewertung der synthetischen Biologie erstellt.

Bislang konnten Biotechnologen nur maßvoll in das Erbgut von Mikro-Organismen eingreifen. Sie tauschten einzelne Gene aus oder fügten neue hinzu und verliehen den Mikroben so neue Eigenschaften. Oft war das Ziel, sie in Produktionsstätten für Medikamente, Feinchemikalien oder Vitamine zu verwandeln.

Mit einzelnen Genen aber wollte sich das 22-köpfige Forscherteam um Venter und den Nobelpreisträger Hamilton Smith nicht mehr aufhalten und tauschte das ganze, natürliche Erbgut eines Bakteriums durch ein künstliches Genom aus.

Lesen Sie auf der nächsten Seite, warum Venter von einem Frankenstein-Vergleich nichts wissen will.

Vor gut drei Jahren gelang es dem Team erstmals, das vollständige Erbgut eines Bakteriums in ein andersartiges zu übertragen. 2008 machte Venter Schlagzeilen, als er das im Labor synthetisierte Erbgut des primitiven Bakteriums Mycoplasma genitalium der Weltöffentlichkeit präsentierte.

Im vergangenen Jahr verfeinerten die Genom-Architekten das Verfahren für die Erbguttransplantation zwischen zwei Bakterienarten. In den vergangenen Monaten kombinierten sie all diese Schritte und präsentierten das Resultat nun in der neuen Ausgabe des Fachjournals Science: ein Bakterium mit einem künstlichen Genom. Man könnte auch sagen: die Verwandlung toter Materie in eine zwar primitive, aber doch lebendige Kreatur.

"Wir betrachten Gene als Software"

Das klingt nach göttlicher Schöpfung. Oder doch eher nach Frankenstein? Davon will Venter nichts wissen. "Wir schaffen Leben nicht von Grund auf neu. Wir nehmen das Material des Lebens, die Bausteine der DNS, und setzen sie neu zusammen. Wir bauen also auf mehr als drei Milliarden Jahren Evolution auf. "

Als Vorbild für die Konstruktionsarbeiten diente den Bioingenieuren diesmal das Erbgut des Bakteriums Mycoplasma mycoides, dem Erreger einer Lungenkrankheit bei Rindern. Stück für Stück bauten sie die DNS aus den vier chemischen Grundbausteinen nach, aus denen jedes Erbgutmolekül auf diesem Planeten besteht. An einigen Stellen veränderten sie die Abfolge der Bausteine und fügten genetische Wasserzeichen ein, um hinterher beweisen zu können, dass ihr künstliches Genom und nicht das natürliche die Zellen steuert.

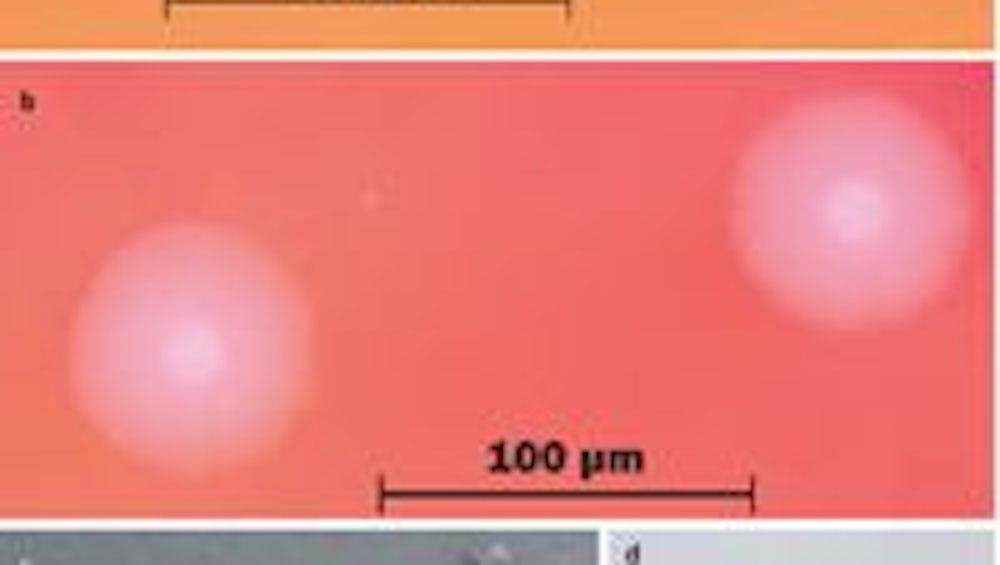

Dieses Konstrukt schleusten sie in eng mit Mycoplasma mycoides verwandte Bakterien ein, wo es umgehend die Kontrolle über die Zellen übernahm. Nach 30 Zellteilungen analysierten die Forscher die Zellen und fanden keinen Hinweis darauf, dass sie ursprünglich einmal einer anderen Art angehörten.

Venter vergleicht das Geschehen mit einer neuen Software, die man auf einen alten Computer aufspielt: "Wir betrachten Gene als Software, der Rest der Zelle ist die Hardware. Sobald man einer Zelle das neue genetische Programm verpasst, fängt sie sofort an, es abzuspielen."

Werkzeug oder Waffe?

Für Venter ist damit der Beweis erbracht, dass sich Mikroorganismen auf dem Reißbrett entwerfen lassen. Am Computer entworfene Erbgutsequenzen werden von Automaten im Labor zu biochemischen Erbinformationen synthetisiert. Das Erbgut wird einer Empfänger-Mikrobe eingepflanzt, die fortan tut, was das neue genetische Programm ihr befiehlt: Arzneimittel oder Biotreibstoff produzieren, Umweltgifte abbauen, Ölteppiche zerfressen - oder in den Händen von Terroristen zu einer Biowaffe erwachsen.

So sei das mit Werkzeugen, sagt Venter, dessen Worten die Medien soviel Aufmerksamkeit schenken wie den Werbe-Verheißungen von Apple-Chef Steve Jobs: Einen Hammer könne man ja auch als Waffe missbrauchen.

Einiges spricht dafür, dass die Mikroben mit ihren synthetischen Genen dereinst Venters Versprechen erfüllen werden, einiges dagegen. "Ob dieses Konzept für eine industrielle Anwendung tauglich ist, muss noch nachgewiesen werden", sagt der Biotechnologe Budisa. "Wir verstehen die Ökonomie der Genome bei Lebewesen noch nicht ganz."

Die Manipulationen der Genom-Architekten erschweren das Verständnis. In den genetischen Wasserzeichen codierten Venters Leute verborgene Botschaften. Eine Huldigung ihres Arbeitgebers? Eine Mahnung, sorgsam mit der Schöpfung umzugehen? Wie man die Botschaft entschlüsselt, verrät Craig Venter nicht.