Tief im Süden auf dem Atlantik zwischen Kapstadt und den Falklandinseln betritt Martin Visbeck das Deck des deutschen Forschungsschiffs Meteor. Die Wellen schaukeln das 100 Meter lange Schiff hin und her. Der Ozeanograf vom Geomar Helmholtz-Zentrum Kiel bückt sich und umgreift eine gelbe zylinderförmige Boje, hoch wie ein Mann, schwer wie ein Border Collie. Er hievt sie nach oben und wuchtet sie über die Reling. Sie platscht ins Wasser und versinkt. Hoffentlich funktioniert alles, denkt sich Visbeck. 15 000 Euro hat die Messboje mit der Seriennummer 7949 gekostet. Sieben Stück davon wird der Klimaforscher auf seiner Reise im Südatlantik aussetzen. Sie sollen eine Lücke füllen in einem der ambitioniertesten Forschungsprojekte der Welt.

Wie bespickt sind die Meere mit den Bojen, die Salzgehalt, Druck und Temperatur messen. Knapp 4000 von ihnen treiben in Atlantik, Pazifik und Indischem Ozean. Mehr als 30 Staaten betreiben das Netzwerk, das sich Argo nennt, seit 20 Jahren operiert und die Klimawissenschaft revolutioniert hat. "Das ist ein leuchtendes Beispiel für internationale Kooperation", sagt der Klimaforscher Mojib Latif, ebenfalls vom Geomar Helmholtz-Zentrum. "Argo verschafft uns das erste Mal einen flächendeckenden Eindruck davon, was in den Weltmeeren passiert - zumindest in den oberen zwei Kilometern."

Das Projekt soll eine Antwort finden auf eine Schlüsselfrage der Klimaforschung: Wie stark erwärmen sich die Meere? Denn der eigentliche Gradmesser für die Erderwärmung ist nicht die Atmosphäre, sondern der Ozean. Die Weltmeere speichern laut Weltklimabericht 93 Prozent der Wärme, während sich auf Luft, Land und Eis gerade mal sieben Prozent verteilen. "Wir sollten uns den Bereich ansehen, in dem die größten energetischen Änderungen stattfinden", empfiehlt Visbeck.

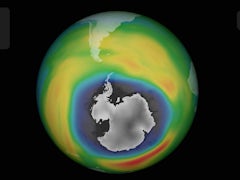

Das Ozonloch wird kleiner - doch jetzt schwindet der UV-Schutz in der unteren Stratosphäre. Diese Zerstörung macht den Erfolg in den oberen Luftschichten wieder zunichte.

Chinesische Forscher haben genau das getan - mithilfe der Argo-Daten. In einer aktuellen Studie im Fachblatt Advances in Atmospheric Sciences kommen sie zum beunruhigenden Ergebnis: Noch nie waren die Ozeane seit Beginn der Aufzeichnungen so warm wie im vergangenen Jahr. Gegenüber 2016 steigerte sich die Meereswärme um eine Energiemenge, die dem 600-Fachen der gesamten Stromproduktion Chinas im Jahr 2016 entspricht.

Weil sich Wasser langsamer erwärmt und abkühlt als Luft, schwankt die Temperatur der Ozeane weniger als die der Atmosphäre. "Die Erwärmung der Ozeane spiegelt den Klimawandel wider und wird weniger von wetterbedingten Störungen und Phänomenen wie El Niño beeinflusst", schreiben Lijing Cheng und Zhu Joang vom Institut für Atmosphärenphysik an der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Peking.

Der Blick in die Tiefe räumt auch mit Missverständnissen auf. Anfang der 2000er-Jahre verwiesen Klimaleugner auf die "Erwärmungspause" - über mehrere Jahre stagnierte die Durchschnittstemperatur der Atmosphäre. "Das Argo-System war wichtig, um zu verstehen, dass zu Beginn dieses Jahrhunderts vorübergehend ein größerer Teil der Energie von den Weltmeeren aufgenommen wurde, und sich dadurch zeitweilig weniger Energie in der Atmosphäre ansammelte", sagt Anders Levermann vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung.

Waren die Messbojen Anfang der 1950er-Jahre noch mit Ketten am Grundbefestigt, konnten sie seit den 1980er-Jahren frei in den Meeren umhertreiben und seit den 1990er-Jahren dank Hochdruckpumpen ständig auf- und absteigen. Die Pumpen drücken etwa 100 Milliliter Öl aus einem Gehäuse in eine Gummiblase, wodurch der Tiefendrifter sein Volumen vergrößert, leichter wird als Meerwasser und aufsteigt. Gleichzeitig schalten sich die Sensoren für Temperatur, Salzgehalt und Druck an. Durchbricht die Boje die Wasseroberfläche, funkt sie die gesammelten Daten an eine Zentrale nach Frankreich, Australien, Japan oder in die USA. Anschließend wird das Öl zurück in den Druckzylinder gepumpt und der Drifter sinkt wieder auf zwei Kilometer hinab, um dort zehn Tage mit der Strömung zu gleiten.

Ende der 1990er-Jahre fassten zwei US-Amerikaner den Plan, aus den Bojen ein globales Netzwerk zu formen. In allen Weltmeeren sollten sie zu Tausenden treiben und zwar selbständig. Aus all den Argo-Daten sind Tausende Studien entstanden - inzwischen erscheint fast jeden Tag eine neue. Die Argo-Flotte hat seither Einblicke in die Funktionsweise der Meere ermöglicht, wie es sich die Wissenschaftler vorher nicht haben träumen lassen.

Lange fiel es schwer, die Regenmenge weltweit zu erfassen, vor allem von Schiffen aus. Weil Argo nun aber den Salzgehalt an der Oberfläche der Meere bestimmen kann, lässt sich berechnen, wie viel es weltweit oder in einzelnen Regionen regnet - je geringer der Salzgehalt ist, desto größer der Niederschlag. Die Niederschlagsmuster, so das Ergebnis, haben sich durch den Klimawandel bereits verändert. "Diese Daten sind wirklich spektakulär, weil man das erste Mal zeigen konnte, dass die regenreichen Regionen nasser und die trockeneren trockener werden", sagt Visbeck.

Auch der Anstieg des Meeresspiegels lässt sich nun besser untersuchen. Satelliten können zwar mit Radaren die Meere abtasten und so bestimmen, um wie viel sich die Meere gehoben haben. Aber welche Ursachen dafür verantwortlich sind, erklären sie nicht. Erst Argo konnte zeigen: Etwa die Hälfte des Meeresspiegelanstiegs trug das Schmelzwasser aus Antarktis, Grönland und den Gebirgen bei. Die andere Hälfte resultiert daraus, dass sich die Meere erwärmen und ausdehnen. "Um Klimamodelle zu eichen und zu kontrollieren, sind das zentrale Parameter", sagt Visbeck. "Denn man kann ja in der Summe richtig liegen, aber falsche Teilantworten haben."

Durch die globale Erwärmung drohen die Ozeane zu versauern. Das hätte weitreichende Folgen für den Bestand an Tieren und Pflanzen - sowie für den Geruch des Meeres.

Vier Jahre lang treiben die Bojen durch die Ozeane. Wenn ihre Batterie leer ist, sinken sie ab

Argo hilft aber nicht nur, Wissenslücken in der Klimaforschung zu füllen. Das Roboter-Netzwerk rettet auch Leben - und zwar durch eine bessere Vorhersage von Wirbelstürmen. Lange konnten Meteorologen die Zugbahn und Stärke von Stürmen nur schlecht einschätzen. Sie wussten zwar durch Satellitenbeobachtungen wo sich das Meerwasser besonders erhitzt und so zum Brutkasten für Wirbelstürme wird. Nicht sagen konnten sie aber, wie dick gerade die Wärmeschicht war. Die entscheidet aber, ob sich ein Hurrikan wie Irma zum Zerstörer der fünften Kategorie aufbaut - oder schnell abebbt, wenn das Wasser in ein paar Metern Tiefe schon wieder kalt ist und kaum Energie nachschiebt.

Meteorologen füttern ihre Vorhersagemodelle inzwischen mit den Argo-Daten. Heute sterben durch Wirbelstürme weltweit viel weniger Menschen als noch vor 50 Jahren. Die Menschen wissen nun, wann und mit welcher Wucht ein Sturm kommt und können lose Dinge verstauen, Fenster zunageln und sich selbst in Sicherheit bringen. "Das rettet Leben", sagt Visbeck. "Wer nachts von einem Wirbelsturm überrascht wird, für den ist es meist zu spät."

Mit jeder neuen Generation von Messbojen können Wissenschaftler den Meeren mehr Informationen entlocken. Anfangs trieben die Drifter nur in der Strömung, inzwischen lassen sich einige 100 dank Stummelflügeln und Seitenruder steuern. Solche "Gleiter" können nicht nur wie ein Heißluftballon steigen und fallen, sondern sich auch wie ein Segelflugzeug vorwärtsbewegen. Und damit länger an Orten verweilen, die für die Forschung besonders interessant sind, etwa dort, wo kaltes auf warmes Wasser trifft. Neue Modelle sind mit Extra- Sensoren ausgerüstet, um etwa Sauerstoff, CO₂ oder Trübung zu messen. Und eine Hand voll Messbojen kann inzwischen sogar 6000 Meter hinabsinken und damit den Energiegehalt der Meere genauer erfassen.

Die Boje mit der Seriennummer 7949, die Martin Visbeck im Dezember 2016 ins Wasser geschmissen hat, treibt auch nach mehr als einem Jahr im Südatlantik. Zuletzt ist sie am 10. Februar 2018 bei 32,5 Grad Süd, 19,8 Grad West aufgetaucht und hat Daten gefunkt. Inzwischen ist sie viele Kilometer weit nach Nordwesten gewandert und steuert Südamerika an.

In der Regel schwimmen die Meeresbojen vier Jahre lang in den Meeren, bis ihre Batterie leer ist. Dann treiben die Bojen in zwei Kilometern Wassertiefe noch eine Weile herum, bis sie korrodieren, undicht werden und auf den Meeresboden sinken. Ganz selten spült es sie am Ufer an. Sollte Visbecks Boje an einem brasilianischen Strand anschwemmen, dürften dort wohl die wenigsten ahnen, was dieses gelbe zylinderförmige Ding geleistet hat, um die Meere zu enträtseln.