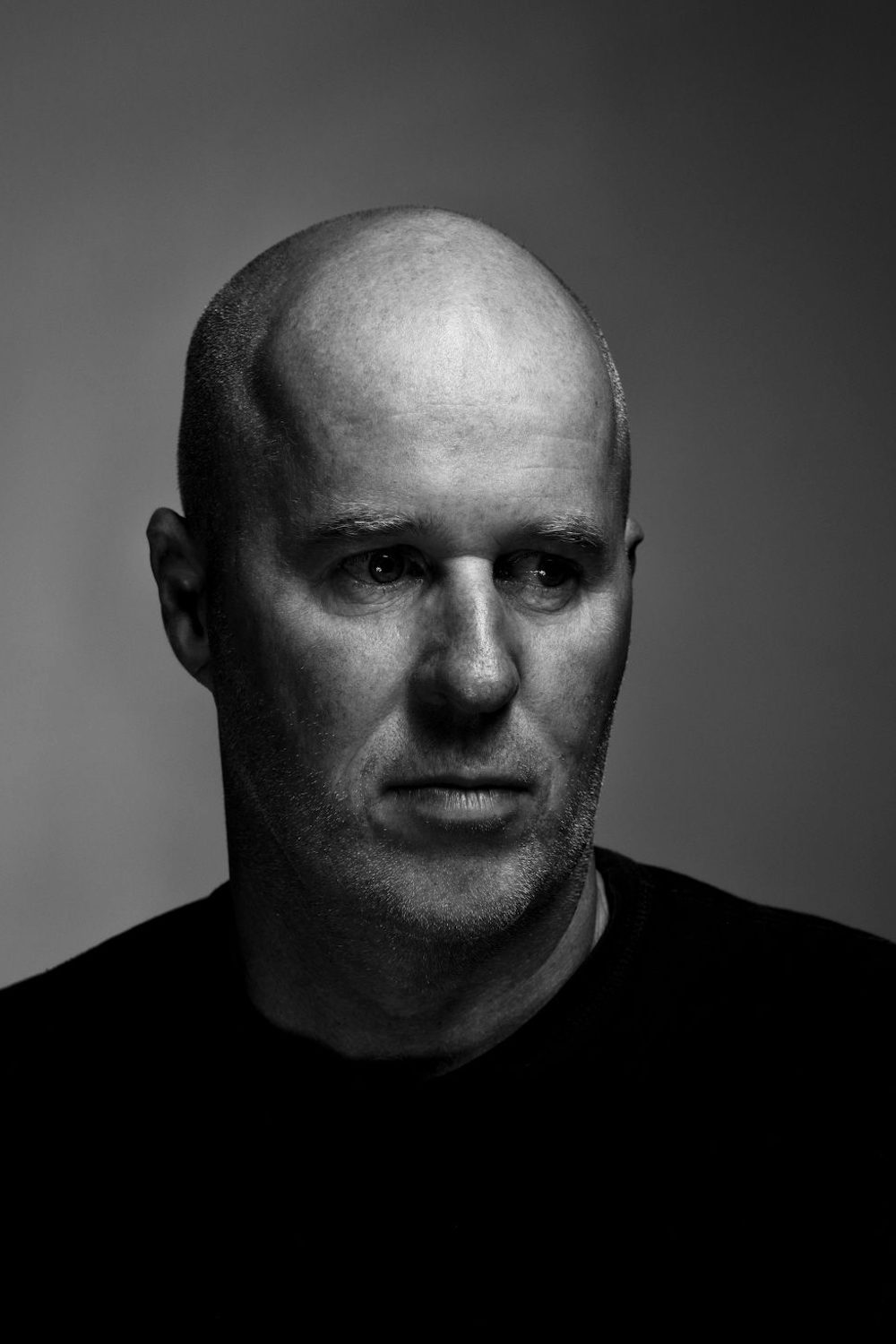

Matthew England wirkt auf dem Foto wie traumatisiert. Shauna Murray scheint vergeblich nach Worten zu suchen. In den Augen von Tim Flannery ist Schmerz zu lesen. Die verstörenden, dunklen und kontrastreichen Schwarz-Weiß-Portraits der australischen Klimaforscher spiegeln ihre Gefühle.

Der Fotograf Nick Bowers hat mit England, Murray, Flannery und fünf anderen Wissenschaftlern lange über ihre Erfahrungen mit der Öffentlichkeit gesprochen, bevor er auf den Auslöser drückte. Australien hatte bis vor Kurzem einen Premierminister, der aggressiv die Erkenntnisse der Klimaforschung anzweifelte, und eine vom Murdoch-Konzern beherrschte, wenig zimperliche Presse. "Scared Scientists" nennt Bowers die Reihe.

Besonders in englischsprachigen Ländern ist Klimaforschung heute nichts mehr für zarte Gemüter. Wissenschaftler sehen sich Attacken von Lobbygruppen der Öl- oder Kohleindustrie und durch Privatleute ausgesetzt, die sich vernetzt haben. Sie greifen die akademische Arbeit und Qualifikation der Forscher und oft genug auch ihren Charakter an.

Nun beginnen auch Historiker und Philosophen, sich mit diesem Phänomen zu beschäftigen. Das Eingehen auf Einwände ist einerseits Teil des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses. Doch zugleich, sagt Justin Biddle, Philosoph vom Georgia Institute of Technology in Atlanta, "können Einwände und Kritik die Produktion weiteren Wissens behindern, also schädlich sein". Das passiere zum Beispiel, wenn Forscher, um nicht als Alarmisten gebrandmarkt zu werden, ihre Ergebnisse herunterspielen. "Das ist selbst beim Weltklimarat IPCC geschehen, der das CO₂-Niveau und den Anstieg des Meeresspiegels konsistent zu niedrig angegeben hat." Zwischen hilfreicher und schädlicher Kritik zu unterscheiden, ergänzt Anna Leuschner von der Universität Hannover, "könnte enthüllen, wann der Fortschritt in der Wissenschaft absichtlich behindert wird". Sie hat zum Thema vor Kurzem eine international besetzte Tagung in Karlsruhe organisiert. Philosophen und Ethiker aus den USA, England und Deutschland diskutierten, ob es Kriterien für schädliche Kritik gibt.

Statt politisch zu kämpfen, inszenieren Lobbygruppen vermeintliche Kontroversen

Das könnte auch helfen, den sogenannten Klimaskeptikern das Wort Skepsis wieder zu entwinden. Die Menschen und ihre Lobbyvereine, die reflexhaft Ergebnisse der Klimaforschung infrage stellen, beanspruchen dieses Etikett. Es gesteht den so Bezeichneten eine wissenschaftliche Kerntugend zu. "'Klimaspektiker' zu sagen, ist eigentlich eine unzulässige Aufwertung dieser Leute", sagt Jochem Marotzke, Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. "Ich wünschte, mir könnte jemand eine Strategie verraten, wie wir das Wort zurückbekommen." "Radikale Klimaschutzgegner", wie Hans Joachim Schellnhuber, der Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, die Leugner nennt, hat sich nicht durchgesetzt.

Besonders heftig ist der Streit, wo wirtschaftliche Interessen berührt sind, so auch in der Klimadebatte, denn um Treibhausgase zu beschränken, müssten gewaltige Mengen Öl, Gas und vor allem Kohle unter der Erde bleiben. Wer diese Bodenschätze vermarktet oder seinen Lebensstil daran knüpft, möchte Beschränkungen verhindern. Doch statt politisch dafür zu kämpfen, inszenieren Lobbygruppen vermeintliche Kontroversen in der Wissenschaft. Ähnliche Erfahrungen können Biologen machen, die genmanipulierte Pflanzen untersuchen, und dabei der Saatgut-Industrie in die Quere kommen. Oder Ökonomen, die die Folgen der Waffengesetze in den USA studieren und von der mächtigen National Rifle Association bedrängt werden. Zudem gibt es die etwas anders gelagerten Fälle, in denen Eltern gegen Impfungen polemisieren, oder Politiker den Zusammenhang des HI-Virus mit der Krankheit Aids bestreiten.

Dieses Vorgehen gegen wissenschaftliche Erkenntnisse kann gravierende Folgen haben: Sie reichen von schweren Nebenwirkungen vermeidbarer Masern-Infektionen bis zu Verzögerungen beim Klimaschutz. Doch zunächst geht es Philosophen wie Leuschner und Biddle um die Folgen für die Forscher und den Erkenntnisprozess. Selbst wenn die attackierten Forscher sich nicht einschüchtern lassen, könnte das, was sie erleben, Nachwuchsforscher von dem Fachgebiet abhalten.

Michael Mann von der Pennsylvania State University, der sich für seine Rekonstruktion des Klimas vergangener Jahrhunderte vor einem Kongress-Ausschuss in bester McCarthy-Manier rechtfertigen musste, beschreibt das in seinem Buch "The Hockey Stick and the Climate Wars" als "die bestfinanzierte, am sorgfältigsten orchestrierte Attacke auf die Wissenschaft, die die Welt je erlebt hat". Sein Kollege Phil Jones von der University of East Anglia, von dessen Computern 2009 Tausende E-Mails gestohlen und veröffentlicht wurden, ging durch ein Feuerbad von Pressekampagnen und Untersuchungskommissionen. Er berichtete von Morddrohungen und Suizidgedanken.

Die Klimaforschung hat sich von ihren Kritikern sogar die Agenda diktieren lassen, monieren der Psychologe Stephan Lewandowsky von der Universität im britischen Bristol und die Wissenschaftshistorikerin Naomi Oreskes von der Harvard University. "Seepage" ist der englische Begriff, den sie dafür geprägt haben: Regelrecht eingesickert ins Gewebe der Wissenschaft seien die ständigen Attacken. Viele Forscher versuchten, Einwände inhaltlich zu entkräften, die schon aus formalen Gründen erkennbar falsch waren. Damit hätten sie die Prämisse der Angriffe akzeptiert und legitimiert.

Lewandowsky, Oreskes und ihre Mitstreiter belegen die These anhand der sogenannten Erwärmungspause. Seit Jahren behaupten Kritiker, die Erde habe sich seit dem Rekordjahr 1998 nicht weiter erwärmt. Dagegen sprechen Fakten: 2005, 2010 und 2014 wurden extreme Temperaturen verzeichnet; das laufende Jahr 2015 ist auf Rekordkurs. Untersuchungen zeigen sogar, dass es keine nennenswerte Verlangsamung der Erwärmung gegeben hat. Dennoch erklärte der IPCC im Jahr 2013, die Temperaturentwicklung sei seit 1998 hinter den Erwartungen zurückgeblieben. "Das Einsickern passiert, wenn Wissenschaftler Ausdrücke übernehmen, die außerhalb der Wissenschaft aus politischen Gründen geprägt wurden", erläutert der Psychologe aus Bristol.

Viele Einwände halten sich nicht an die Standards der Wissenschaft

Solchen Schaden kann die Wissenschaft nehmen, erläutert der Philosoph Torsten Wilholt von der Universität Hannover, wenn Einwände keinen sokratischen Fortschritt ermöglichen. Damit bezieht er sich auf die Fragetechnik des antiken Gelehrten. Ein Einwand ist für Wilholt unproduktiv und destruktiv, wenn er nicht auf einen bisher ignorierten blinden Fleck einer Hypothese verweist. Mit Wilholts Kriterium lassen sich viele Einwände gegen die Klimaforschung als unproduktiv erkennen. Es sind die leichten Fälle, in denen zum Beispiel Kritik wieder und wieder vorgebracht wird, obwohl die Gegenargumente längst präsentiert wurden. Sie sind zum Beispiel bei skepticalscience.com katalogisiert; die Webseite ist auch ein Versuch, den Begriff der Skepsis zurückzuerobern.

In komplizierteren Fällen, räumt der Hannoveraner Forscher ein, lasse sich die Kritik kaum für eine formale Prüfung in messbare Größen verwandeln. Um diese Lücke zu schließen, haben Justin Biddle aus Atlanta und Anna Leuschner aus Hannover eine Liste von vier Kriterien erstellt, die destruktive Einwände entlarvt.

Diese halten sich erstens nicht an die Standards der Wissenschaft, was Pflicht wäre. Für die Kür aber blicken die beiden Philosophen auf die gesellschaftlichen Konsequenzen. Es muss um etwas Wichtiges gehen, sodass zweitens ernste Folgen zu erwarten sind, sollte die angegriffene Hypothese zu Unrecht verworfen werden. Drittens müssen die Risiken für die betroffene Industrie und für die Öffentlichkeit ungleich verteilt sein und viertens werden Risiken für Unternehmen verteufelt, aber für Konsumenten akzeptiert.

Dieser Vierschritt ist erkennbar an den Streit angelehnt, den die Kritiker der Klimaforschung angezettelt haben. In dieser Debatte sind gravierende Folgen zu erwarten, sollte die Welt die Warnungen der Wissenschaft in den Wind schlagen. Die Gefahr für die Öffentlichkeit besteht im Verlust elementarer Lebensbedingungen, während betroffene Unternehmen auf Profit verzichten müssten. Und nur Letzteres ist für konservative amerikanische Thinktanks inakzeptabel, während sie die Bedrohung für arme Bauern in Afrika oder Küstenbewohner in Florida als bedauernswerte Folge natürlicher Prozesse abtun.

Doch auch Anna Leuschner sagt, Wissenschaftler sollten sich weiterhin mit Einwänden auseinandersetzen, die ihre Kriterien der Schädlichkeit erfüllen - um in der Öffentlichkeit nicht als arrogant dazustehen und den Kritikern damit weitere Munition zu liefern. Zudem ist nicht recht klar, ob der Vierschritt einfach anzuwenden ist. Als zum Beispiel Michael Mann mit seiner Temperaturkurve (Hockey Stick) ins Kreuzfeuer geriet, da wiesen ihm Kritiker einige kleine, eher nebensächliche Fehler nach. Mann und seine Kollegen mussten diese in einem Nachtrag in Nature korrigieren. Der Rest der Kritik enthielt jedoch selbst eklatante Mängel. In dieser Situation wird die Entscheidung, ob der Einwand als solcher unwissenschaftlich ist, zu einer debattierbaren Abwägung - nicht gerade das, was man sich für ein klares Kriterium wünscht.

Auch in der Debatte um die angebliche Erwärmungspause seit 1998 sind die Verhältnisse unklar. Lewandowsky und seine Kollegen machen daran ihren Vorwurf fest, die Klimaforscher hätten sich ohne Not ein Thema aufdrücken lassen. Doch die vielen Aufsätze, die dazu erschienen sind, bedeuten an sich womöglich einen sokratischen Fortschritt in der Wissenschaft. "Wenn nicht der dumpfe Trommelschlag der Klimaskeptiker gewesen wäre, wüssten wir heute vielleicht viel weniger darüber, wo sich Wärme verstecken kann, zum Beispiel im Ozean", sagt Mathias Frisch, ein deutscher Wissenschafts-Philosoph an der University of Maryland.

Insgesamt haben sich die Philosophen, sofern es um Klimaforschung geht, spät in die Debatte eingeschaltet. Schließlich scheint die Zeit vorbei zu sein, als sich eine Regierung mit dem Verweis auf angebliche Kontroversen in der Wissenschaft weigern konnte, auf die Risiken des Klimawandels zu reagieren. Auch bei den anstehenden Verhandlungen in Paris, die im ersten globalen Abkommen zum Klimaschutz münden sollen, geht es nicht mehr um Wissenschaft, sondern um Politik. "Es gibt noch viele schwierige Punkte für die Verhandler, aber die Grundlagen der Klimaforschung sind keiner davon", sagt Robert Stavins, ein Ökonom der Harvard University.