Leibniz, vor dreihundert Jahren, am 14. November 1716, verstorben, gehört zum Kanon der Klassiker. Dafür gibt es viele Gründe. Wir verdanken ihm entscheidende Impulse auf allen zentralen Gebieten der philosophischen Forschung, die bis heute nicht abgegolten sind. Kaum ein Zweiter hat wie Leibniz Motive des Denkens hinterlassen, die unsere heutige Zeit betreffen. Selbst seine von Kritikern als geradezu absurd abgeurteilte Lehre der "Monadologie" ist genau besehen alles andere als erledigt. Zeit, eine Bilanz zu ziehen.

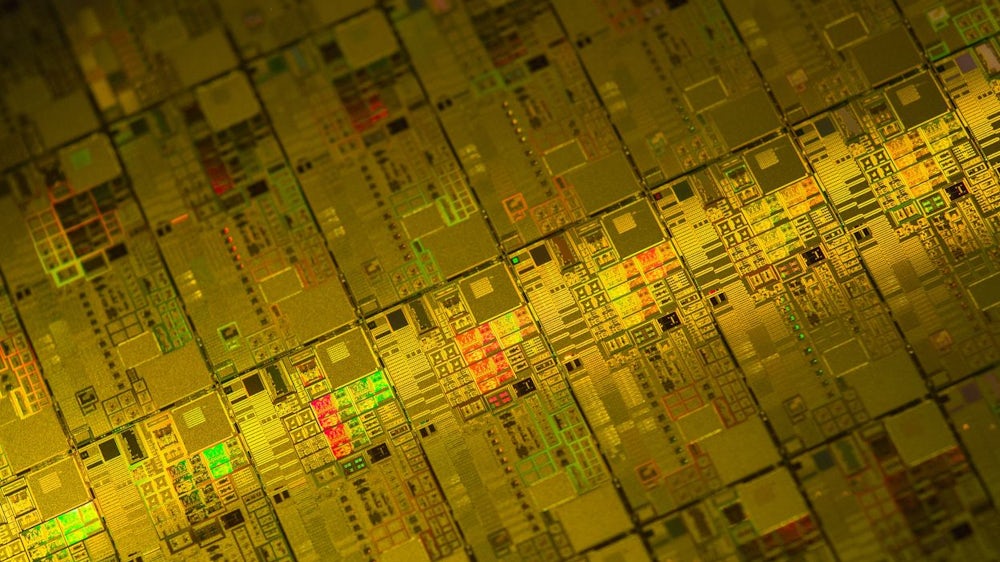

Computer und künstliche Intelligenz

Die Neurowissenschaften sind unter anderem deswegen heute prominent und öffentlich sichtbar, weil sie versprechen, das (angeblich) letzte große Rätsel für die Naturwissenschaften handhabbar zu machen, nämlich das menschliche Bewusstsein. Das Bewusstsein wirft deswegen ein scheinbar unlösbares Rätsel auf, weil es unüberwindbar subjektiv, an den Standpunkt der ersten Person gekoppelt ist. Hierbei gilt es, zwischen "phänomenalen" und "intentionalem" Bewusstsein zu unterscheiden: Ersteres besteht in unseren subjektiv erlebten Empfindungen (den sogenannten Qualia); und intentionales Bewusstsein heißt, dass wir kognitiv mit Gegenständen in Kontakt stehen, die sich, wie man sagt, "da draußen", also außerhalb unseres Bewusstseins befinden.

Gegen René Descartes, den viel gescholtenen Urvater des modernen Dualismus (der Gehirn und Geist radikal entgegensetzte und dennoch aufeinander wirken ließ), hat Leibniz die entscheidende Einsicht formuliert. Sie findet sich im Paragraf 17 seiner "Monadologie" von 1714, die sein gesamtes Denken telegrafisch komprimiert darstellt. Dort stellt er die Frage, ob man sich eine "denkende Maschine" "konzipieren" könne, "aus deren Struktur gewisse Gedanken, Empfindungen, Perzeptionen erwüchsen".

Leibniz verneint dies mit einem von seinen heutigen Kritikern falsch rekonstruierten Argument, das wir sehr ernst nehmen sollten. Denn obwohl Leibniz selber als Erfinder und Mathematiker ein Wegbereiter des modernen Computers war, so weist er doch darauf hin, dass kein Element einer Maschine, die aus Teilen ("Stücken") besteht, "deren eines an das andere stoßet", "eine Perzeption oder Empfindung erklären" kann. Denn - und dies ist die tragende Prämisse - eine Empfindung hat eine Einheit, die eine mechanische Anordnung nicht aufweist. Eine Empfindung ist anders geordnet als eine mechanische Struktur, aus der man anscheinend eine Empfindung komponieren kann (dies hat im 20. Jahrhundert der Physiker Erwin Schrödinger affirmativ in seinem Werk "Geist und Materie" aufgegriffen).

Nehmen wir ein Beispiel: Eine Grün-Empfindung wird etwa als satt erlebt und von einer intensiven Rot-Empfindung unterschieden. Wir wissen, dass eine GrünEmpfindung nur vorliegen kann, wenn auch physikalische und neurobiologische Bedingungen realisiert sind, das heißt, wenn elektromagnetische Wellen, Photonen, Nervenenden und so weiter geeignet angeordnet sind. Doch die mechanische Anordnung untersteht anderen Regeln als die Empfindungen, etwa den (Natur-)Gesetzen der Sinnesphysiologie. Von diesen kann man nur dadurch Kenntnis erlangen, dass man Empfindungen hat, die anderen Regeln unterstehen.

Damit hat Leibniz die prinzipielle Unhintergehbarkeit der Subjektivität, des Standpunkts der ersten Person, entdeckt und gegen die moderne Vorstellung mobilisiert, der Geist könnte sich vielleicht doch noch als Automat entpuppen - ein Aberwitz, der heute immer noch in der Form der materialistischen These herumgeistert, das Gehirn sei ein feuchter Computer.

Perspektivismus

Doch damit nicht genug, weist Leibniz auch nach, dass wir keine Perzeptionen ohne Apperzeptionen haben können, also keine Wahrnehmung ohne ihre bewusste Aufnahme. Das bedeutet: Unser subjektives Erleben untersteht nicht nur einer anderen Ordnung als die vom objektiven Standpunkt aus beschreibbare Natur, sondern diese Ordnung ist fundamental perspektivisch verfasst. Im Paragrafen 58 der Monadologie behauptet Leibniz in einem sehr schönen Bild, die Wirklichkeit sei wie "eine einzige Stadt", die "aus verschiedenen Gegenden angesehen wird" "und gleichsam auf perspektivische Art verändert und vervielfältigt wird".

Jeder bewusste Standpunkt, den wir Tatsachen gegenüber einnehmen können, repräsentiert nur eine Auswahl von Tatsachen. Wir erfassen ja niemals die Wirklichkeit als ganze in einem mentalen Akt, sondern immer nur Ausschnitte: Niemand hat jemals München als Ganzes erfasst, wozu die vielfältigen sozialen und optischen Perspektiven auf München gehören, sondern immer nur sein oder ihr München. Leibniz geht so weit, eine "unendliche Menge" solcher Perspektiven anzunehmen.

Sein Name für Perspektive ist: Monade. Aktualisiert man den Punkt, um den es hier geht, kann man sagen, dass die Wirklichkeit uns nur deswegen überhaupt Informationen zur geistigen Verarbeitung liefert, weil wir Muster auswählen können. Das Wirkliche ist dadurch für uns formatiert, dass wir es überhaupt erkennen können. Leibniz' Name für unsere perspektivische Muster-Erkennung lautet "Fenster". Dies verbirgt sich hinter seinem berühmten Diktum "Die Monaden haben keine Fenster, durch die irgendetwas ein- oder austreten" kann.

Damit meint Leibniz entgegen landläufigen Deutungen keineswegs, jeder von uns sei in einer Art Kinosaal gefangen, außerhalb dessen sich eine an sich unzugängliche Wirklichkeit befinde, die wir niemals zu Gesicht bekommen. Er weist vielmehr darauf hin, dass epistemische (wissensförmige) Einstellungen Bedingungen unterstehen, die nicht dadurch in unseren Geist hineinkommen, dass die Wirklichkeit auf uns zugeschnitten ist. Die Ausschnitte, die wir geistig verarbeiten, sind Perspektiven. Der Witz dabei ist, dass Perspektiven nicht Teil der aperspektivischen Welt "da draußen" sind. Wenn ich den Kölner Dom sehe, dann aus einer Perspektive. Die Perspektive berührt dabei nicht etwa den Kölner Dom, so wie ich ihn berühre, wenn ich ihm aus Versehen zu nahe komme.

Kurzum: Der menschliche Geist stößt nicht physikalisch auf die Wirklichkeit, sondern er erkennt sie. Das Wirkliche schlägt dem Geist nicht ins Gesicht, es kitzelt auch nicht unsere Nervenenden, sondern wir erkennen es. Das ist etwas kategorial anderes.

Was kann man wissen?

Leibniz war ein genialer Mathematiker. Neben Isaac Newton entdeckte er die Infinitesimalrechnung, also die Grundlagen des modernen Begriffs des mathematischen Unendlichen. Gleichzeitig hat er lange vor Alan Turing die Grundidee eines Computers als formaler Ordnung verstanden; und er hat dabei dem "Halteproblem" der Informatik (vereinfacht gesagt: jeder Computer stürzt irgendwann ab) vorgegriffen.

Wer tief genug in den Abgrund des Unendlichen schaut, ist gegen Vereinfachungen gerüstet. Der hierbei wirksame Gedanke findet sich in Leibniz' "Meditationen über die Erkenntnis, die Wahrheit und die Ideen". Die Frage lautet: Was ist eigentlich geistige Einsicht (klare und deutliche Erkenntnis), und wie weit reicht sie?

Wir kennen alle den Eindruck, etwas endlich verstanden zu haben ("Heureka!). Aber wir haben uns darin auch schon häufig getäuscht. Wie kann das sein? Leibniz antwortet, dass jede menschliche Erkenntnis inadäquat ist: Wir erkennen immer nur dann etwas, wenn wir Begriffe verwenden, etwa den Begriff einer Stadt.

Nehmen wir also an, wir sehen ein, dass Tokio eine Großstadt ist. Dann sehen wir auch ein, dass Tokio Stadtviertel hat. Wenn Tokio Stadtviertel hat, dann finden sich in diesen Stadtvierteln etwa Stromleitungen. Wenn es Stromleitungen gibt, bestehen diese aus bestimmten Materialien. Wir können diese Analyse fortsetzen - kommen wir dabei jemals an einen Punkt, an dem wir alle Begriffe vollständig analysiert haben, die zum Begriff einer Großstadt gehören? Wohl kaum! Niemand weiß absolut alles über Tokio.

Wir haben höchstens auf einigen Gebieten der Mathematik, so Leibniz, adäquates (vollständiges) Wissen, doch nur dadurch, dass wir dort Symbole verwenden und gerade nichts mehr direkt geistig einsehen. Und selbst dies bezweifelt er. Die menschliche Erkenntnis ist fundamental beschränkt, und nur dadurch wissen wir überhaupt etwas.

Dies kann man als Leibniz' Unvollständigkeitssatz bezeichnen, der viel weiter als jeder formale mathematische Nachweis reicht. Leibniz weist nach, dass alles menschliche Wissen (nicht nur formale Systeme) wesentlich unvollständig ist.

Gott

Leibniz ist nicht nur als Informationstheoretiker und Philosoph des Geistes in die Weltgeschichte eingegangen. Vielmehr hat er die Moderne geprägt, indem er ihr die beiden Möglichkeiten des Optimismus und Pessimismus vorgegeben hat. Selber gilt er als Optimist, weil ihm nachgesagt wird, er habe gelehrt, wir lebten in der besten aller möglichen Welten. Richtig ist, dass er sich in seinem monumentalen "Versuch der Theodizee" so ausdrückt. Dieser Text wird seit Voltaire und Schopenhauer deswegen meistens nur kolportiert, weil sie sich nicht die Mühe machten, das ganze Werk zu studieren.

"Theodizee" heißt Rechtfertigung Gottes angesichts der Übel dieser Welt. Wie sollte Gott allwissend, allgültig und allmächtig sein, wenn es in seiner Schöpfung Bürgerkriege, Genozid und Hirntumore gibt? Das wäre doch alles vermeidbar gewesen. Daraus schließen bis heute viele, dass es Gott nicht geben kann.

Leibniz geht die Sache anders an. Eine seiner Hauptfragen ist, was es eigentlich bedeutet, dass etwas möglich ist. Bürgerkriege gibt es wirklich. Wären sie vermeidbar gewesen, wäre die Welt, in der wir leben, auch ohne Bürgerkriege möglich gewesen. Wer so spricht, macht vom Begriff der Möglichkeit Gebrauch.

An dieser Stelle formuliert Leibniz eines seiner berühmtesten Prinzipien, den Satz vom zureichenden Grund. Auf unser Problem angewendet, geht das so: "Alles Mögliche strebt nach Existenz." Damit meint er, dass alles, was machbar ist, auch gemacht wird. Wenn das stimmt, kann aber nicht alles gemacht werden (auch nicht von Gott!). Auch Gott kann nicht gleichzeitig ein Hotel und ein Atomkraftwerk an exakt derselben Stelle bauen, er kann es nicht zugleich wahr machen, dass 2+2=4 und dass 2+2=5 ist, es ist nicht möglich, dass zugleich Frank-Walter Steinmeier und Norbert Lammert Bundespräsident werden. Der Raum des Wirklichen ist eine Einschränkung des Möglichen; was wir getan haben, bestimmt mit, was wir geworden sind, auch wenn anderes möglich war.

Was verwirklicht wird, ist dadurch bestimmt, dass möglichst viel verwirklicht wird. Das ist Leibniz' Prinzip der ontologischen Großzügigkeit: Es gibt alles, was es überhaupt geben kann. Wenn es etwas gibt, gibt es demnach auch einen Grund für seine Existenz, da ja sonst anderes existieren würde. Wenn ich etwa Kaffeetrinker und nicht Teetrinker bin, gibt es dafür auch irgendeinen Grund.

Nicht mehr, aber auch nicht weniger meint Leibniz mit seiner Behauptung, wir lebten in der besten aller möglichen Welten: Wir leben in der wirklichen Welt. Wer sich eine bessere ausmalt, kann das nur, weil er sich fürs Mögliche öffnet und dieses durchdenkt.

Aufklärung und Politik

Leibniz entschied sich gegen eine akademische Laufbahn im engeren Sinne und war stattdessen als prägender Denker der Frühaufklärung bei Hofe angestellt und beriet unter anderem den französischen König Ludwig XIV. Er war also ein Denker von beträchtlichem politischem Einfluss.

Leibniz wollte das Wirkliche verändern, indem er mit der Vernunft eine bessere Zukunft anpeilte. Sein Satz von der besten aller möglichen Welten bedeutet nicht, dass wir unfrei sind. Er war alles andere als ein Fatalist. Vielmehr geht es ihm prinzipiell darum, durch eine grandiose metaphysische Theorie nachzuweisen, dass wir die Wirklichkeit durch unsere Perspektive in Zukunft verändern und damit auch verbessern können. Leibniz, der Denker unendlicher und dennoch durchs Wirkliche beschränkter Möglichkeiten.

Nur das bereits Wirkliche und Vergangene kann man nicht mehr beeinflussen, sondern es nur in Zukunft verändern, indem man etwas Neues schafft. Anhand Gottes experimentiert Leibniz mit politischen Möglichkeiten für unser Diesseits. Dabei ging es ihm um eine weltpolitische Ordnung, die uns allen ein im Licht der Vernunft geführtes Leben ermöglicht. Aufklärung ist ein Auftrag, der niemals zu Ende gebracht wird, weil die Vernunft das, was noch nicht ist, gestaltet.

Wir fragen uns in jedem Moment, was als Nächstes zu tun ist, und realisieren damit Möglichkeiten. Leibniz entwirft ein Weltgebäude, das uns auffordert, uns für die unendlichen Möglichkeiten des Andersseins zu öffnen. Er ist ein Aufklärer und Antireduktionist. Das meiste, was wir ihm verdanken, haben wir noch kaum so gut verstanden wie er.

Es ist also an der Zeit, nach dreihundert Jahren ein weiteres Update vorzunehmen. Jedenfalls dürfen wir Leibniz nicht unterbieten, da er als Philosoph immer noch ein Vorbild für die Verbindung von spekulativer, metaphysischer Weitsicht mit politischer Klugheit darstellt.

Markus Gabriel ist Professor für Erkenntnistheorie, Philosophie der Neuzeit und Gegenwart an der Universität Bonn.