Eine stärkere Symbolik kann man sich kaum wünschen: Auf dem Pariser Klimagipfel ringen Diplomaten zwei Wochen lang um ein weltweites Abkommen, das eine CO2-freie Zukunft sichern soll. Und auf den letzten Metern der Verhandlungen fällt der Startschuss für ein physikalisches Experiment, das den Weg zu einer klimafreundlichen und theoretisch unerschöpflichen Energiequelle weist.

So sehen das zumindest die Befürworter der Kernfusion. Für sie ist das Verschmelzen von Atomkernen, wie es im Inneren der Sonne stattfindet, die effizienteste aller Energiequellen. Eine Energiequelle, die man auch auf der Erde erschließen können müsste, indem man ein kleines Sonnenfeuer in einem Reaktor zündet. Am Donnerstag ist dieses ambitionierte Ziel ein Stück näher gerückt: In der Ostsee-Stadt Greifswald absolvierte der gut eine Milliarde Euro teure Forschungsreaktor "Wendelstein 7-X" seinen ersten Testlauf.

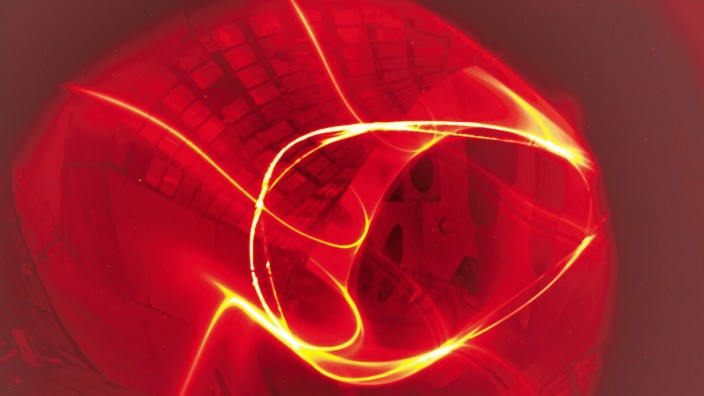

Wie eine Brezel, die der Bäcker zu oft geknetet hat

Der 16 Meter breite und fünf Meter hohe Forschungsreaktor ist weltweit die größte Anlage dieser Bauweise und in gewisser Weise ein Exot im Vergleich mit anderen Fusionsreaktoren. Der sogenannte "Stellarator" basiert auf einem anderen Prinzip als die meisten Versuchsanlagen. Auch der in Südfrankreich entstehende Iter ist anders designt als die verschlungen geformte Brennkammer von Wendelstein 7-X. Während das heiße Gas im Inneren von Iter in einer Donut-förmigen Brennkammer erhitzt wird, bewegt es sich in Wendelstein 7-X wie in einer Brezel, die der Bäcker zu oft geknetet hat.

Die Form ist das Resultat aufwendiger Computersimulationen. Lange von Forschern unterschätzt, hat der sogenannte "Stellarator" einen Vorteil gegenüber dem bisherigen Favoriten der Fusionsforscher. Während der kreisrunde "Tokamak"-Reaktortyp (Iter) regelmäßig Pausen einlegen muss, könnte die Greifswalder Version ohne Unterbrechungen betrieben werden.

Das hoffen zumindest die Physiker. Mit Vorhersagen ist es in der Fusionsforschung allerdings so eine Sache. Das Forschungsgebiet hat eine lange Geschichte enttäuschter Erwartungen hinter sich. Immer wieder sind in den vergangenen Jahrzehnten Forschungsreaktoren spektakulär gescheitert, weil die Wissenschaftler von Problemen überrascht wurden.

Der Traum von der Kernfusion ist ein schöner Traum

Doch die zugrunde liegende Idee ist einfach zu faszinierend. Der Traum von der Kernfusion ist ein schöner Traum, und noch dazu ein sehr alter. Er kam in den 1950er Jahren auf, als die Supermächte immer zerstörerische Atombomben bauten. Es zeigte sich, dass man Sprengkraft ebenso aus der Spaltung schwerer Atomkerne gewinnen kann wie auch aus der Verschmelzung leichter Kerne. Das letztere Prinzip der Wasserstoffbombe müsste sich doch ebenso in einem Reaktor umsetzen lassen, wie die Kernspaltung in einem klassischen Atomkraftwerk, glaubten die Physiker.

Aus ihrer Sicht ist diese Variante weit eleganter als das Zertrümmern von Atomen und den strahlenden Abfällen, die das erzeugt. Statt etwas zu zerstören, schafft die Fusion etwas Neues: Treffen sich zwei Atomkerne des Elements Wasserstoff, können sie zu einem etwas größeren Helium-Atomkern verschmelzen. Dabei wird Masse in Energie umgewandelt. Die Reaktion findet im Inneren der Sonne statt, unzählige Male pro Sekunde. So entsteht die Wärme, ohne die nichts gehen würde auf der Erde.

Seither propagieren Physiker die Kernfusion als nahezu makellose Energiequelle. In einem Gramm ihres Brennstoffs stecke so viel Energie wie in elf Tonnen Kohle. Man kann diesen Brennstoff - die Wasserstoff-Varianten Deuterium und Tritium - aus Meerwasser gewinnen oder im Fusionsreaktor erbrüten. Das alles soll CO2-neutral möglich sein, und ohne das Risiko eines atomaren Super-GAUs.

Die Brennkammer muss die Ausmaße einer Kirche haben

Die Vision hat allerdings einen Haken: Atomkerne lassen sich nur sehr ungerne verschmelzen. Wegen ihrer elektrischen Ladung stoßen sie einander ab. Nur in einem Hundert Millionen Grad heißen Gas (einem sogenannten Plasma), prallen sie so heftig aufeinander, dass sie ihre natürliche Abneigung überwinden. Allerdings könnte kein Behälter solch eine sengende Brühe aufnehmen, ohne zu schmelzen.

Seit 65 Jahren versuchen Physiker daher, heiße Plasmen mit Magnetfeldern in der Schwebe zu halten. Für geladene Partikel wirken sie wie Leitplanken. Trifft ein Atomkern oder Elektron auf ein Magnetfeld, wird es auf eine Kurve gelenkt. Mit geschickt konstruierten Arrangements aus Spulen, die Magnetfelder erzeugen, können Physiker das Plasma von den Wänden des Reaktors fernhalten - zumindest für kurze Zeit.

Es länger zu halten, ist so schwer, wie einen Pudding mit Gummibändern festzuzurren. Früher oder später quillt das Plasma aus jedem Magnetfeld-Käfig, stößt an die Wand und kühlt sich ab. Um das zu vermeiden, muss die Brennkammer die Ausmaße einer Kirche haben. Nur dann sind die Wärmeverluste vernachlässigbar, sodass die Kernfusion in Gang bleibt.

Der bisherige Rekordhalter steht in Japan

Wendelstein 7-X hingegen soll noch gar keine Energie erzeugen. Im Inneren der 16 Meter breiten Vakuum-Schlaufe werden vorerst überhaupt keine Fusionsreaktionen stattfinden. Die Greifswalder Physiker haben ein anderes Ziel: Sie wollen ein 100 Millionen Grad heißes Plasma länger und besser gefangen halten als ein Reaktor der Tokamak-Bauweise. Der bisherige Rekordhalter steht in Japan und hat das heiße Gas sechseinhalb Minuten lang eingesperrt. "Wir hoffen, im Jahr 2020 eine halbe Stunde zu schaffen", sagt Thomas Klinger, der Leiter von Wendelstein 7-X.

Damit das gelingen kann, sind 725 Tonnen Hightech notwendig. 65 Vakuumpumpen entfernen Luftatome aus dem Reaktor, das Gas wird mit Mikrowellen erwärmt, die 2000-mal so stark sind wie in einer Küchen-Mikrowelle. Außerdem müssen 230 Tonnen Edelstahl auf minus 270 Grad gekühlt werden. Nur dann verlieren die riesigen Magnetspulen ihren elektrischen Widerstand und erreichen die notwendigen Stromstärken, Physiker sprechen von Supraleitung.

Bereits 1993 reiften die Pläne, die Maschine in Greifswald als Herzstück einer Zweigstelle des Garchinger Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) zu errichten. Bei den Planungen kam es aber immer wieder zu Rückschlägen. Viele der gelieferten Magnetspulen wiesen Mängel auf, ein Hersteller ging sogar pleite. Mehrere Komponenten mussten neu entworfen werden. 2003 sah es so aus, als stünde das Projekt vor dem Aus. Letztlich ist Wendelstein 7-X mit neun Jahren Verspätung fertig geworden, zu doppelt so hohen Kosten wie geplant.

Der Iter-Reaktortyp "Tokamak" hat einen konstruktionsbedingten Nachteil

Der Ablauf erinnert an den Internationalen Fusionsreaktor Iter. Der 23 000-Tonnen-Koloss hat derzeit fast ein Jahrzehnt Verspätung. Statt 2016 wird er frühstens 2025 fertig werden. Die Kosten werden sich wohl mehr als verdreifachen. Ob die Europäische Union, die 45,5 Prozent des Geldes bereitstellen soll, den Preisaufschlag mitträgt, ist noch offen.

Dabei wäre auch Iter trotz seiner geplanten Leistung von 500 Megawatt noch kein Kraftwerk, das man ans Stromnetz anschließen könnte. Das könnte erst mit dem Nachfolger gelingen, der frühstens 2040 gebaut werden soll. Der Iter-Reaktortyp "Tokamak" hat allerdings einen konstruktionsbedingten Nachteil: Iter wird sein Plasma immer nur für gut acht Minuten einschließen, dazwischen muss er Pausen einlegen.

"Das ist ein Problem, aber wir arbeiten an einer Lösung", sagt Ambrogio Fasoli, Fusionsforscher an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne. Wenn in Greifswald alles gut geht, könnte die Lösung durchaus der Stellarator sein. Wie gut dessen sonderbar geformte Spulen letztlich ein Plasma einsperren, muss sich in den kommenden Jahren allerdings noch zeigen.

"Das ist ein aufregender Moment in der Geschichte der Fusionsforschung"

Von dem Ziel, Energie zu erzeugen, ist der Stellarator noch viel weiter entfernt als die Tokamak-Konkurrenz. Das Plasma im Inneren von Wendelstein 7-X nimmt nur 30 Kubikmeter ein. In Iter wird Platz sein für 840 Kubikmeter Brennstoff. Dennoch hoffen die Greifswalder Physiker, dass ihr Reaktordesign am Ende womöglich sogar das bessere sein könnte. "Es könnte so laufen wie bei Otto- und Dieselmotor, die beide parallel entwickelt wurden", sagt der Projektleiter Thomas Klinger.

Auch Physiker, die eigentlich Tokamaks erforschen, schauen nun gespannt nach Greifswald. "Das ist ein aufregender Moment in der Geschichte der Fusionsforschung", sagt der Plasma-Physiker Martin Greenwald vom Massachusetts Institute of Technology. "Wir alle sind froh, dass das Projekt trotz der großen Schwierigkeiten vollendet wurde", kommentiert auch sein Kollege Ambrogio Fasoli.

Die Kritiker des Testreaktors dürften das anders sehen. Im Vorfeld liefen Umweltaktivisten des BUND Mecklenburg-Vorpommern Sturm gegen Wendelstein 7-X. Sie warnten vor "schweren Sicherheitsmängeln", etwa feinen Rissen im 1,8 Meter dicken Betonpanzer, der den Reaktorraum umgibt. Die Fusionsforscher beauftragten daraufhin den TÜV Süd, der in einem Gutachten feststellte, dass die Anlage sicherheitstechnisch in Ordnung sei.

Die Kernfusion wird frühestens ab 2050 Strom liefern

Der Streit hat allerdings in Erinnerung gerufen, dass es sich auch bei der Kernfusion um eine Nukleartechnologie handelt. Während Wendelstein 7-X vergleichsweise wenig Radioaktivität freisetzen wird, werden ausgewachsene Fusionsreaktoren Tonnen an Atommüll abwerfen, zum Beispiel weil die Wände der Brennkammer mit der Zeit radioaktiv werden und man sie austauschen muss. Diese Abfälle müssten allerdings nur 100 Jahre lang ins Endlager, sagen die Fusionsbefürworter. Immerhin: Da sich stets nur wenige Gramm Brennstoff im Fusionsreaktor befinden, kann es zu keinem Nuklearunfall wie in Tschernobyl oder Fukushima kommen.

Das Kalkül der Physiker ist, dass das künstliche Sonnenfeuer deshalb eines Tages die Kernspaltung ablöst. Die atompolitische Sprecherin der Grünen, Sylvia Kotting-Uhl, hat große Zweifel daran, ob das gelingen kann: "Die Kernfusion wird frühestens ab 2050 Strom liefern, aber dann muss unser Energiesystem bereits auf erneuerbare Energien umgestellt sein", sagt sie. Somit komme die Kernfusion schlichtweg zu spät. "Ich bin gespannt, ob es gelingen wird, ganz Europa mit erneuerbaren Energien zu versorgen", sagt hingegen Thomas Klinger. Es sei wichtig, in Sachen Energietechnik mehrgleisig zu fahren.

Fest steht, dass es bei der Kernfusion längst nicht mehr nur um Technik oder Physik geht. Der Bau der Fusionsreaktoren ist ein logistischer Alptraum. Und die Vision, einen kleinen Stern auf der Erde zu zünden, reicht womöglich nicht aus, diesen Aufwand zu rechtfertigen.