Darüber geredet hat in letzter Zeit kaum noch jemand. Und daran geglaubt auch nicht. Dennoch ist es nun passiert: In den USA haben Wissenschaftler erstmals menschliche Embryonen geklont und Stammzellen aus ihnen gewonnen. Hat man das nicht schon einmal gehört? Begeistert gefeiert und ebenso leidenschaftlich kritisiert wurde für ebendiese Arbeit tatsächlich schon einmal ein anderer, der Koreaner Hwang Woo-Suk. Seine Erfolgsmeldungen aus dem Jahr 2004 machten ihn in seiner Heimat zum Star, denn weltweit hofften Ärzte und Forscher, mit solchen Zellen maßgeschneiderte Therapien für schwerstkranke Patienten entwickeln zu können. Doch Hwangs Erfolge waren frei erfunden. Ihm war es nie gelungen, die begehrten Zellen herzustellen. Alles war gefälscht, wie sich Ende 2005 herausstellte.

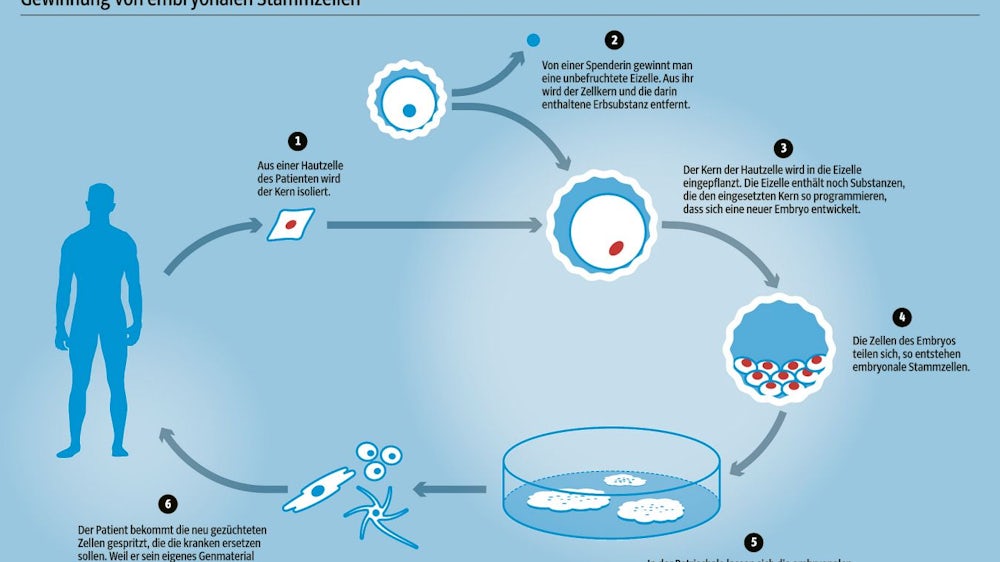

Fast zehn Jahre später aber scheint der ebenso faszinierende wie umstrittene Kunstgriff einer etablierten Arbeitsgruppe aus Oregon tatsächlich gelungen zu sein. Ausführlich stellen die Wissenschaftler der Oregon Health and Science University und des Nationalen Primatenforschungszentrums ihre Ergebnisse am Mittwochabend in der Fachzeitschrift Cell vor. "Es ist nicht davon auszugehen, dass diese Arbeiten gefälscht sind", sagt der Stammzellenexperte Hans Schöler, Direktor am Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin in Münster. Die Forscher haben die Embryonen aus Hautzellen eines Kindes geklont (siehe Grafik). Die entstandenen Embryonen sind damit genetische Doppel dieser Person.

Nach wenigen Tagen wurden die Embryonen allerdings zerstört und die in ihnen enthaltenen Zellen gewonnen. Diese embryonalen Stammzellen haben ein großes Wandlungspotenzial, das größer ist als etwa das der sogenannten adulten Stammzellen, die direkt aus dem Knochenmark Erwachsener gewonnen werden können. Die embryonalen Stammzellen können zu allen möglichen anderen Geweben des menschlichen Körpers werden - etwa zu Herz-, Leber- oder Nervenzellen, die bei vielen Krankheiten zugrunde gehen.

"Unsere Entdeckung eröffnet neue Wege, um Stammzellen für Patienten mit dysfunktionellem oder zerstörtem Gewebe und Organen herzustellen", freut sich Shoukhrat Mitalipov, der federführende Wissenschaftler. "Solche Stammzellen können Krankheiten lindern, die Millionen Menschen betreffen." Denn die Zellen würden vom Körper des Patienten, aus dessen Haut sie hergestellt werden, nicht abgestoßen. Es sind ja schließlich seine Klone. Beispielhaft nennt er Parkinson, Arthrose, Multiple Sklerose oder Herzinfarkt.

Für Kritiker sind die Experimente aus Oregon gleichwohl Teufelswerk. Schließlich haben die Forscher menschliche Embryonen und damit, wenn man so will, menschliches Leben erschaffen und danach wieder zerstört, um die Stammzellen zu gewinnen. Beides ist in Deutschland aus ethischen Gründen verboten. Was aber wohl noch schwerer wiegt: Sie haben der Welt das Rezept geliefert, auf dessen Basis eines Tages nicht nur Embryonen, sondern ganze Babys geklont werden könnten. Etwa weil sich ein selbstverliebter Mann einen Sohn wünscht, der ganz aus seinem Holz geschnitzt ist. Oder weil eine Frau ihre eigene Mutter noch einmal auferstehen lassen möchte. "Jetzt wissen wir, dass es wohl theoretisch gehen würde", sagt Hans Schöler. Die beiden Menschen wären Klone, die sich vermutlich ähneln wie zwei eineiige Zwillinge, die natürliche Klone sind. Völlig identisch wären sie aber nicht, da auch die Umwelt den Menschen in großem Maße prägt.

Von geklonten Personen wollen die Forscher aus Oregon aber nichts wissen. Ein Baby zu klonen, sei überhaupt nicht ihr Interesse, betonen sie. "Und wir glauben auch nicht, dass unsere Erkenntnisse von anderen dazu genutzt werden könnten." Es werde mit solchen Embryonen ohnehin nicht klappen, Babys zu klonen. Schließlich sei ihnen das auch nach Jahren ihrer Forschung mit Affen nicht gelungen, obwohl sie schon 2007 embryonale Stammzellen durch Klonen von Rhesusaffen hergestellt hätten. Menschliche Eizellen seien offenbar sehr empfindlich. Das zeige sich schließlich auch daran, dass sich zahlreiche Labors in aller Welt seit zehn Jahren vergeblich bemüht hatten, die vorgetäuschte Arbeit von Hwang Woo-Suk in die Realität umzusetzen.

Wie aber konnte das Kunststück nun ausgerechnet in Oregon gelingen? Es ist die Erfahrung der Wissenschaftler mit den Affen, die ihnen die Herstellung der Stammzellen beim Menschen letztlich ermöglicht hat. Was sie dort gelernt haben, das haben sie auf die menschliche Zellen übertragen. Erstaunlich ist auch, wie wenig Eizellen sie zum Klonen der menschlichen Embryonen zur Stammzellengewinnung benötigt haben. Das ethische Problem aber, dass junge Frauen für solche Therapien Eizellen spenden müssten, bleibt bestehen.

Der Ruhm einer Erstlingsleistung gebührt ihnen aber nicht

Auch vor diesem Grund ist der praktische Wert der Experimente aus Oregon nicht überwältigend. "Wir haben nicht darauf gewartet", sagt auch Hans Schöler. Denn es gibt inzwischen eine andere, weniger umstrittene Technik, bei der Hautzellen von Patienten mithilfe eines chemischen Cocktails in sogenannte iPS-Zellen verwandelt werden können, die embryonalen Zellen extrem ähnlich sind. Der Cocktail sei quasi ein Jungbrunnen für die Zellen, sagt Schöler.

Allerdings unterscheiden sich die iPS-Zellen in mancherlei Hinsicht von echten embryonalen Stammzellen. Denn im Erbgut der Zellen hat das Leben doch einige Spuren hinterlassen. Dies gilt wahrscheinlich auch für die geklonten embryonalen Stammzellen. Schließlich stammt ihre genetische Information auch aus einer bereits gealterten Zelle.

Die Uhr des Lebens lässt sich eben doch nicht so leicht ganz auf null zurückstellen. Wem das gelingt, der kann noch viel Ruhm ernten. Die Wissenschaftler aus Oregon arbeiten bereits daran. Der Ruhm einer Erstlingsleistung gebührt ihnen aber sicher nicht: Sie haben keineswegs zum ersten Mal Menschen-Embryonen geklont. Das haben schon viele vor ihnen getan, ohne dass das in den vergangenen Jahren noch zu großer Aufregung geführt hätte.

(Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Textes hieß es, dass Forscher die Embryonen aus Hautzellen eines Erwachsenen geklont hätten. Wir haben diese Angabe korrigiert.)