Der Begriff "Solid State", zu deutsch Festkörper, hat einen guten Klang in der Technikgeschichte. In den 1950er-Jahren wurde damit für Radios geworben, die Transistoren statt empfindlicher Verstärkerröhren enthielten. Die Geräte passten in die Jackentasche, und weil junge Leute nun unterwegs Musik hörten, trug das zum Siegeszug des Rock 'n' Roll bei. Die kleinen Radios wurden zu Urahnen von Walkman, iPod und Smartphone. Auch heute weckt "Solid State" wieder große Hoffnung. Diesmal geht es um Hochleistungs-Batterien, den Herzstücken von Energiewende und Elektromobilität. Ein Team von der schweizerischen Materialforschungsanstalt Empa und der Universität Genf hat soeben eine neuartige Natrium-Feststoff-Zelle vorgestellt.

Die wichtigste Neuerung daran ist, dass die Forscher einen festen statt, wie bisher üblich, einen flüssigen Elektrolyt benutzen (Energy and Environmental Science). Diese Komponente jeder Batterie hat die Aufgabe, Plus- und Minuspol gleichzeitig räumlich zu trennen und zu verknüpfen. Es darf einerseits keinen Kurzschluss geben, andererseits müssen die Träger der positiven Ladung, die Natrium- oder Lithium-Ionen, im Inneren der Batterie von der einen zur anderen Seite gelangen können. Diese Trennung erledigt in den aktuell üblichen Batterien, vom E-Mobil bis zum iPhone, eine flüssige Schicht. "Ein festes Material in der Mitte kann sehr viel dünner sein als eine Flüssigkeitsschicht und den Anteil toten Gewichts in der Zelle reduzieren", sagt Arndt Remhof, Empa-Forscher und Leiter des Schweizer Teams. "Die Energiedichte steigt." Die Batterie speichert also bei gleichem Gewicht und Volumen deutlich mehr Energie.

Eine Steuerelektronik muss das Überhitzen verhindern. Daher die lange Ladezeit

Auch Lebensdauer und Sicherheit könnten sich verbessern, sagt Jürgen Janek von der Universität Gießen: "Der flüssige Elektrolyt ist die große Stärke und zugleich die Achillesferse der konventionellen Lithium-Ionen-Zellen. Er erreicht alle Hohlräume und garantiert den Fluss der Ionen, aber er ist auch brennbar." Zu große Ströme und zu hohe Temperaturen muss die Steuerelektronik deswegen verhindern. Das begrenzt die Ladegeschwindigkeit. Würde die flüssige Zwischenschicht durch einen Festkörper ersetzt, ließe sich der Stromspeicher anders betreiben.

Wie eine Batterie funktioniert, erklärt der Chemiker aus Gießen mit der Metapher von den zwei Parkhäusern. Sie stellen die beiden Pole des Energiespeichers dar, eine Verbindungsstraße ist der Elektrolyt, und die Autos sind die Ionen. "Sie fahren beim Laden und Entladen einfach von einem ,Parkhaus' ins andere. Das Bild zeigt schon, dass eine solche Zelle ziemlich viel Material enthält, das mit dem Energiefluss nichts zu tun hat." Gemeint ist zum Beispiel der Beton des Parkhauses. Technisch bestehen diese "Parkhäuser" am Minuspol (der Anode) aus Grafit, am Pluspol (der Kathode) aus einem Lithium-Metalloxid mit Kobalt und weiteren Metallen, und der Elektrolyt ist derzeit ein organisches Lösungsmittel, meist mit Lithium-Salz.

"In Powerpoint funktioniert alles"

Um Gewicht loszuwerden, würden Entwickler am liebsten in alle drei Komponenten Lithium einbauen. Auch die Anode soll in Zukunft aus Lithium bestehen, und zwar dem reinen Metall ohne zusätzliche Struktur. In Janeks Metapher würden sich die Autos dann ohne Parkhaus viel dichter anordnen. Das klappt jedoch mit einem flüssigen Elektrolyten bisher nicht, denn er kann nicht verhindern, dass sich an den Elektroden sogenannte Dendriten bilden: dünne Nadeln, an denen sich die wandernden Ionen wie an Stalagmiten einer Tropfsteinhöhle anlagern. Erreichen die Dendriten den Gegenpol, lösen sie einen Kurzschluss aus. Ein fester Elektrolyt könnte das erschweren und würde eine Anode aus metallischem Lithium erlauben.

Ein geeignetes Trennmaterial zu finden, ob Glas, Keramik, Schwefel-Verbindung oder Polymer, ist jedoch mühsam. Sollte es gelingen, wäre das ein gewaltiger, höchst profitträchtiger Erfolg, der sowohl Elektroautos wie Kellerbatterien zum großen Durchbruch verhelfen würde. Mit solchen Aggregaten können Privathaushalte Strom speichern, wenn er gerade im Übermaß anfällt und billig ist, und verbrauchen, wenn er knapp und teuer wird. Bei derartigen Erfolgsaussichten ist es derzeit schwer, vollmundige Ankündigungen von wirklichem Fortschritt zu unterscheiden. Mit dem Wort "Durchbruch" gehen vor allem Startup-Unternehmen verschwenderisch um. Elon Musk, Gründer von Tesla, sagte dazu im Branchendienst Electrek: "In Powerpoint funktioniert alles."

Erste Batterien, die nach dem Konzept "Dreierlei vom Lithium" funktionieren, sind bereits auf dem Markt. In Frankreich produziert der Industriekonzern Bolloré seit Jahren Lithium-Metall-Batterien mit einem Kunststoff-Elektrolyten und betreibt damit Elektrobusse und das Elektroauto Bluecar. Der Kleinwagen fährt 250 Kilometer weit mit dem Strom aus seiner 300-Kilogramm-Batterie. Diese hat, gemessen am Stand der Technik, eine unterdurchschnittliche Energiedichte. Der Stromspeicher muss zudem ständig auf etwa 70 Grad Celsius gehalten werden, das Auto verbraucht also Strom, wenn es parkt. Dafür, so der Hersteller, enthalte die Batterie keine umstrittenen Rohstoffe wie Kobalt, das oft aus afrikanischen Minen stammt, wo Kinder ausgebeutet werden.

Eine Wunderbatterie aus Texas wirft bei Experten Fragen auf

Noch besser wäre, wenn auch die Energiedichte höher läge als bei herkömmlichen Akkus mit flüssigem Elektrolyten. Ansätze dazu gibt es bislang nur im Labor. Nahe dran sind womöglich Maria Braga und John Goodenough von der University of Texas in Austin. Braga hat ihre Ideen für einen Festkörperelektrolyten aus Glas aus Portugal mitgebracht und mit ihrem 94-jährigen Kollegen verfeinert. Goodenough genießt in der Szene einen exzellenten Ruf, seit er Ende der 1970er-Jahre an der Entwicklung der Lithium-Ionen-Zellen beteiligt war.

Das 60 Mikrometer (Tausendstel Millimeter) dünne Glas wird mit einer Anode aus metallischem Lithium beschichtet, die Kathode enthält Schwefel und Ruß. Bislang haben die Forscher erst eine Knopfzelle im Labor zusammengebaut, doch sie hat den Entwicklern zufolge die dreifache Energiedichte herkömmlicher Batterien und lässt sich in Minuten statt Stunden laden (Energy and Environmental Science, Bd. 10, S. 331, 2017).

Sein Prototyp lässt sich in wenigen Minuten aufladen, sagt ein 94-jähriger Tüftler

Die Reaktionen auf die Veröffentlichung sind jedoch verhalten. "Sagen wir mal so: Bisher konnte das niemand reproduzieren", sagt Jürgen Janek. Arndt Remhof wundert sich über die Angabe der Forscher, wonach in der Batterie achtmal so viele Lithium-Ionen fließen könnten wie die Schwefel-Kathode binden kann. "Das Konzept dieser Batterie ist somit völlig neu, und ihr Funktionsprinzip muss noch besser verstanden werden", sagt der Empa-Forscher. Auf die Parkhaus-Metapher übertragen: Auf der Verbindungsstraße sind mehr Autos unterwegs, als die beiden Häuser fassen können.

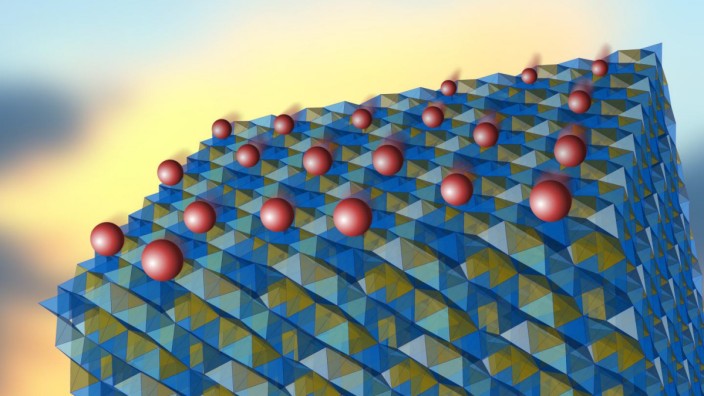

Remhofs Prototyp ähnelt dem Dreimal-Lithium-Rezept, nur eben mit Natrium. Letzteres böte einen weiteren Vorteil: Es wäre viel billiger als Lithium. Der Minuspol des Prototyps besteht aus reinem Natrium, am Pluspol kommt ein Chrom-basiertes Oxid zum Einsatz, und der Elektrolyt ist eine besonders stabile Bor-Verbindung. "In dieser Materialklasse beobachten wir eine höhere Leitfähigkeit für Natrium als für Lithium", sagt Remhof. Allerdings braucht der Prototyp eine Betriebstemperatur von 60 Grad Celsius. Das sei nötig, um die Bildung von Natrium-Dendriten an den Elektroden zu verhindern. Die Metallnadeln dringen an winzigen Schwachstellen in den Festkörper ein - das Problem müssen auch die Entwickler anderer Festkörperbatterien noch lösen.

Die Forscher in den Universitäten brauchen also noch Zeit. Etliche Firmen behaupten derweil, ganz nah am kommerziellen Durchbruch zu sein. Ionic Materials aus Woburn in Massachusetts will mit einem Polymer-Elektrolyten die herkömmlichen Alkali-Batterien für Taschenlampen wiederaufladbar machen und in der Elektromobilität etablieren. Sakti3 in Ann Arbor in Michigan wurde vor zwei Jahren von dem bekannten britischen Erfinder James Dyson gekauft. Er will nun rund um eine Festkörperbatterie ein Elektroauto entwickeln und damit von 2020 an den Marktführer Tesla angreifen. Zwei Milliarden Euro investiert er angeblich in den Versuch.

Schafft eine Bosch-Tochter den Durchbruch? Der Konzern hält sich bedeckt

Der deutsche Konzern Bosch schließlich hat sich vor zwei Jahren die kalifornische Firma Seeo gesichert, die behauptet, eine Zelle mit einem Polymer-Elektrolyten zu bauen, die bei Raumtemperatur funktioniert. Fragt man bei Bosch nach dem Fortschritt des Projekts, gibt es eine ausweichende Antwort: Die Pressestelle verweist auf eine Mitteilung von September 2015, sie enthalte "den aktuellen Stand der extern verfügbaren Informationen".

Der immer wieder genannte Termin 2020 ist womöglich zu ehrgeizig. Jürgen Janek sieht noch massiven Bedarf an Forschung. "Das Thema kocht derzeit rasch hoch, vielleicht auch, weil es sonst keine Alternative zur Lithium-Ionen-Zelle gibt und für deren weitere Entwicklung nicht mehr beliebiger Spielraum besteht." Der abschließende Beweis für den Erfolg der Feststoffbatterie stehe allerdings noch aus, sagt der Chemiker aus Gießen - "in Hype-Phasen wird gerne mehr versprochen als gehalten".