Sie sollen auf ganzseitigen Anzeigen und in Fernsehspots darauf stoßen, dank groß angelegter Kampagnen auf Plakatwänden damit konfrontiert werden und auf in den sozialen Medien gar nicht mehr an der Botschaft vorbeikommen: "Leute, macht eine Ausbildung!" Kaum eine Zielgruppe wird von der Wirtschaft so offensiv umworben wie junge Schulabgänger. Die Industrie- und Handelskammern, der Zentralverband des Deutschen Handwerks und die Betriebe selbst ziehen dafür alle am gleichen Strang. Doch der Erfolg bleibt aus.

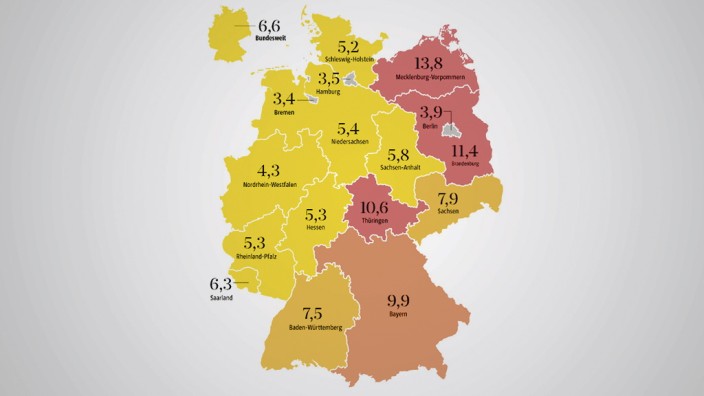

Die Zahl der unbesetzten Lehrstellen in Deutschland ist zwischen 2011 und 2014 in allen Berufsfeldern angestiegen, wie eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln zeigt. Waren 2011 noch fünf Prozent aller Ausbildungsplätze unbesetzt, ist dieser Anteil drei Jahre später schon auf 6,6 Prozent angestiegen. Und betrachtet man die vergangenen zehn Jahre, hat sich diese Zahl sogar verdreifacht.

Besonders groß ist der Anstieg im Berufsfeld "Rohstoffe, Glas und Keramik". Hier hat sich der Anteil an unbesetzten Ausbildungsstellen von 7,8 Prozent in 2011 auf 16,1 Prozent in 2014 mehr als verdoppelt. Bei den Lebensmittelberufen, also den Köchen, Fleischern und Bäckern, war der Anteil schon 2011 mit 13,1 Prozent besonders hoch - bis 2014 stieg er weiter auf 19,1 Prozent. Und selbst bei den gut bezahlten Elektroberufen fehlten 2014 bei 4,7 Prozent der Ausbildungsplätze geeignete Bewerber, fast doppelt so viele wie 2011.

Wie schwer für Unternehmen die Suche nach Auszubildenden ist, hängt aber nicht nur vom Berufszweig ab. Auch die einzelnen Regionen in Deutschland weisen große Unterschiede aus, wenn es um die Besetzung von Lehrstellen geht. Besonders große Probleme haben Betriebe in Ost- und Süddeutschland, wie die IW-Studie zeigt: In Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern blieb fast jede vierte aller Ausbildungsstellen unbesetzt, in Stralsund immerhin mehr als jede fünfte. Besonders drastisch ist die Situation in Mecklenburg-Vorpommern und im angrenzenden Brandenburg in der technischen Forschung und Entwicklung. Doch auch Unternehmen in Bayern haben Probleme, geeignete Bewerber zu finden - besonders in der Tourismus- und in der Lebensmittelindustrie.

Oft reichen die Arbeitslosen nicht aus, um alle Stellen zu besetzen

In Nordrhein-Westfalen müssen Politik und Wirtschaft über derartige Probleme keine Gedanken machen. Das Bundesland hat nach Bremen, Hamburg und Berlin mit 4,3 Prozent den mit Abstand niedrigsten Anteil unbesetzter Ausbildungsplätze, in Dortmund sind es gerade einmal 1,1 Prozent. Das ist besonders bemerkenswert, wenn man beachtet, dass es in Bremen gerade einmal knapp 6000, in Hamburg knapp 14 000 und in Berlin immerhin 16 500 angebotene Ausbildungsplätze gibt, denn in Nordrhein-Westfalen sind es mehr als 122 000, also das Zwanzigfache von Bremen und immer noch das Acht- bis Neunfache von Hamburg und Berlin.

Die Ursachen, warum gerade der Osten und der Süden so große Probleme haben, Auszubildende zu finden, sind sehr unterschiedlich. In Ostdeutschland sind hauptsächlich die rückläufigen Schülerzahlen und die daraus resultierende sinkende Zahl der Schulabgänger dafür verantwortlich. Dieses Problem kennt das Bundesland Bayern nicht: Die Wirtschaft läuft so gut, dass der Bedarf an Fachkräften und somit auch an entsprechenden Auszubildenden immer größer wird. So groß, dass er nicht mehr gedeckt werden kann.

Was für den Ausbildungsmarkt gilt, macht sich im Umkehrschluss auch auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar: Es gibt immer mehr Berufe, wo seit längerem Fachkräfte fehlen und die gemeldeten Arbeitslosen nicht mehr ausreichen, um alle offenen Stellen zu besetzen. 285 Berufe in Deutschland erfordern eine abgeschlossene Berufsausbildung. Davon wiesen in den vergangenen vier Jahren 23 einen starken Engpass auf. Allein fünf davon gehören zum Berufsfeld "Energie, Elektro und Mechatronik".

Die Wirtschaft scheint sich auszuruhen

In der Wirtschaft und auch in der Politik ist man sich dieser Problematik durchaus bewusst und diskutiert angesichts der vielen Flüchtlinge darüber, wie diese schnell in die Arbeitswelt integriert werden können. Denn bislang schlagen alle Versuche fehl, mehr junge Schulabgänger für eine Ausbildung zu begeistern - auch anstelle eines möglichen Studiums.

Als Hauptursache wird häufig angegeben, dass der Pool potenzieller Auszubildenden kleiner und kleiner wird, da immer mehr Schüler Abitur machen. Diese entscheiden sich dann häufiger für ein Hochschulstudium als für eine Ausbildung. Inzwischen beginnen in der Bundesrepublik fast 60 Prozent eines Jahrgangs ein Studium; vor 20 Jahren war es noch fast die Hälfte. Besonders in den MINT-Fächern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, steigt die Studentenzahl überdurchschnittlich schnell.

Überregionaler denken

Die Wirtschaft scheint dazu zu neigen, sich auf dem Argument der steigenden Abiturientenzahlen und der damit sinkenden potenziellen Auszubildendenzahlen auszuruhen. Das ist gefährlich, schließlich machen Studenten in vielen Betrieben einen Großteil der dualen Auszubildenden aus - und 17 der 23 sogenannten Engpassberufe werden in einer dualen Ausbildung, also im Betrieb und in der Berufsschule erlernt.

Es liegt also an den Unternehmen, sowohl für junge Schulabgänger ohne Abitur, als auch für Abiturienten attraktive Ausbildungsangebote anzubieten. Das kann gerade bei Abiturienten über ein Angebot zertifizierter Zusatzqualifikationen wie Fremdsprachen oder Softwarekenntnisse geschehen. Gleichzeitig müssen die Unternehmen gerade in Ost- und Süddeutschland anfangen, überregionaler zu denken. Besonders kleine und mittlere Unternehmen suchen ihre Lehrlinge überwiegend direkt vor Ort. Mit Online-Anzeigen oder einer verstärkten Nutzung der sozialen Meiden könnten sie ihren Radius ausweiten und ihre freien Stellen überregional bekannt machen. Schließlich ist der Azubi-Mangel gerade in den westlichen Bundesländern weniger gravierend; viele Jugendliche dürften sicher dazu bereit sein, für ihre Wunschlehrstelle einen Umzug in Kauf zu nehmen.