Es war eine Meldung, die zu Unrecht schnell wieder unterging im Nachrichtenfluss der vergangenen Wochen. "Schon in ein, zwei Jahren", so prophezeite Dirk Schiereck von der Technischen Uni Darmstadt, könnten die Banken nicht nur Kunden fremder Institute Gebühren für das Abheben am Geldautomaten abknöpfen, sondern auch ihren eigenen Kunden. Schon bald werde es in Deutschland keine kostenlose Bargeldversorgung mehr geben, so der Finanzprofessor.

Ob es wirklich so weit kommt, wird sich zeigen, immerhin bewahrt der harte Wettbewerb der Banken die Verbraucher derzeit noch vor allzu dreisten Gebührenerhöhungen. Der Trend aber ist klar. Millionen Menschen in Deutschland haben in den vergangenen Monaten Post von ihrem Geldinstitut bekommen: Wo sie können, erhöhen Banken und Sparkassen die Gebühren. Alles wird teurer, egal ob die Grundgebühr für das Girokonto, die Jahresgebühr für die Kreditkarte oder einfache Überweisungen. Was früher umsonst war, kostet jetzt etwas; was zuvor etwas kostete, kostet jetzt noch mehr.

Was dahinter steht, ist klar: Seit Anfang des Jahres verlangt die Europäische Zentralbank (EZB) 0,4 Prozent Zinsen, wenn Banken ihr überschüssiges Geld bei ihr parken. Die EZB will damit alle Unternehmen und Banken bestrafen, die Kapital lieber bunkern, statt es im Wirtschaftskreislauf einzusetzen. Freuten sich die Geldhäuser früher darüber, wenn Kunden ihnen große Geldbeträge anvertrauten, reagieren sie seither fast schon abweisend.

Jeden Monat, so hat der Bundesverband deutscher Banken gerade ausgerechnet, bezahlen Europas Banken auf diesem Weg 350 Millionen Euro Zinsen an die EZB. Im Jahr sind das 4,2 Milliarden Euro. Mehr noch: Vor nicht allzu langer Zeit nahm eine Bank pro Kunde ungefähr 20 Euro Zinsen im Jahr allein dadurch ein, dass dieser überschüssiges Geld auf dem Girokonto versauern ließ (im Durchschnitt 2000 Euro). Nun fällt diese Zusatzeinnahme nicht nur komplett weg, sie hat sich sogar in Kosten verwandelt, sofern die Bank die Spareinlage nicht als Kredit weiterreicht.

Dass die Geldpolitik der EZB die Bankbilanzen an vielen Stellen auch entlastet, etwa weil es weniger Kreditausfälle gibt oder weil sich die Institute günstig refinanzieren, wollen die Geldhäuser längst nicht mehr gelten lassen. "Es wird eine ganz schwere Zeit auf uns zukommen", klagt Hans-Walter Peters, Präsident des Bankenverbandes und im Hauptberuf Chef der Hamburger Privatbank Berenberg. Tatsächlich trifft die EZB-Geldpolitik die deutschen Banken in besonderem Maße, allen voran die beiden größten Häuser. Nicht nur die Commerzbank, auch die Deutsche Bank ist geschwächt aus der Finanzkrise hervorgegangen. Beide Häuser hatten es versäumt, die Kosten radikal zu senken und ihr Geschäftsmodell anzupassen. Die US-Institute hingegen gewinnen Quartal um Quartal Marktanteile. In der Krise wurden sie vom Staat zwangskapitalisiert, schrumpften sich gesund und greifen erstarkt wieder an.

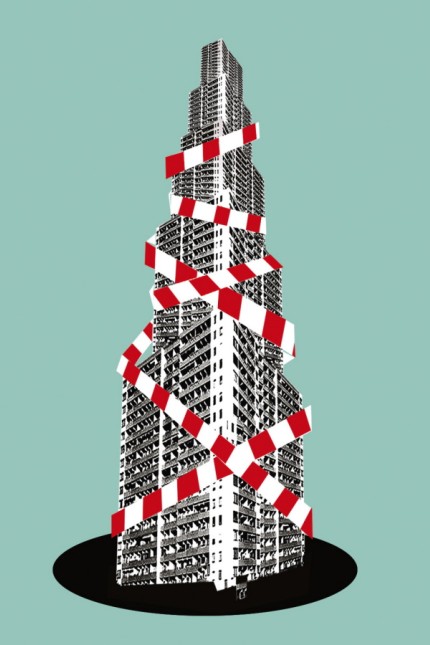

Die deutschen Banken schieben immer noch hohe Kosten vor sich her

Ob mit Blick auf ihren Börsenwert oder auf die Renditen: Im internationalen Vergleich sind die beiden größten deutschen Institute auch 2016 weiter zurückgefallen, noch weiter und schneller als kurz nach der Finanzkrise. Wirtschaftlich mag Deutschland bedeutend sein, in der internationalen Finanzbranche spielt das Land längst keine Rolle mehr. Privatkunden freilich kann das zunächst einmal egal sein, jedenfalls solange die vielen In- und Auslandsbanken sie und die gesamte Volkswirtschaft zuverlässig und günstig mit Krediten und Bankdienstleistungen versorgen. Und natürlich solange sie als Steuerzahler nicht einspringen müssen für die Banken. Große Unternehmen aber wünschen sich etwa für internationale Geschäfte in der Regel zumindest eine heimische Bank an ihrer Seite. Sie zweifeln daran, dass sich etwa US-Banken immer vorbehaltlos gegen die Interessen der eigenen Wirtschaft stellen, wenn es etwa um die feindliche Übernahme eines US-Unternehmens geht. Kein Wunder, dass mehrere Dax-Chefs Ende September Solidaritätsadressen in Richtung der Frankfurter Doppeltürme sendeten, als sich die Krise der Deutschen Bank wieder zuspitzte.

Dass Deutsche-Bank-Chef John Cryan noch einmal seine Strategie wird anpassen müssen, gilt als ausgemacht. Immer wahrscheinlicher wird, dass der Brite die Privatkundentochter Postbank behält, dafür aber das Investmentbanking weiter schrumpft. Ein zusätzlicher Stellenabbau ist nicht ausgeschlossen. Schließlich macht Cryan keinen Hehl daraus, dass ihm das Sparen zu langsam vorangeht, was natürlich bitter ist für die Mitarbeiter.

Wie weit man dabei gehen kann, hat gerade der neue Commerzbank-Chef Martin Zielke vorgemacht: Bis 2020 will er netto rund 15 Prozent der 50 000 Stellen streichen. Die Deutsche Bank hingegen kürzt konzernweit nur neun Prozent der Arbeitsplätze. Zielke legte außerdem mehrere Sparten des Instituts zusammen und will zahlreiche Abläufe digitalisieren.

Was radikal klingt, ist längst überfällig. Im EU-Ländervergleich nämlich sind Deutschlands Banken alles andere als ein Klassenprimus, vor allem bei den Kosten. Nicht nur 2014, auch 2015 wiesen die deutschen Institute mit mehr als 70 Prozent die höchste Kosten-Aufwand-Quote in der gesamten Euro-Zone auf, gefolgt von Frankreich und Italien. Die Quote gibt Auskunft über die Kosten, die entstehen, wenn ein Euro Ertrag erwirtschaftet wird. Sie gilt als Maßstab für die Effizienz einer Bank.

Die Gründe für die deutsche Schwäche sind vielschichtig: Nicht nur die vielfach veralteten IT-Systeme sind schuld, auch die immer noch hohen Investmentbanker-Boni bei der Deutschen Bank spielen eine Rolle, ebenso die kostspielige Regulierung. Augenfällig ist auch die große Zahl der Filialen. Teilen sich in den Niederlanden mehr als 10 000 Menschen eine Niederlassung, sind es in Deutschland nur 2000.

Was sich die Häuser in den vergangenen Jahren locker leisten konnten, wird angesichts dauerhaft niedriger Zinsen zunehmend zur Bürde. Zudem verlagern viele Menschen ihre Geldgeschäfte ins Internet oder auf das Smartphone, was wiederum zusätzliche Investitionen nötig macht. Was also werden die Banken tun? Die Gebühren weiter erhöhen? Noch mehr Stellen streichen? Beides steht auch im kommenden Jahr ganz oben auf der Prioritätenliste der Banken. In der Branche plädieren aber auch viele für weitere Zusammenschlüsse.

Das können Fusionen sein, die kleinen Banken helfen, die hohen Regulierungskosten zu bezahlen. Das können aber auch Kooperationen sein. "Viele deutsche Banken versuchen nach wie vor, so viel es geht, alleine zu machen", sagt Finja Carolin Kütz, Deutschland-Chefin der Beratungsfirma Oliver Wyman. "Sie könnten aber viel mehr Dinge gemeinsam machen, zum Beispiel ihre EDV auf einer gemeinsamen Plattform betreiben", meint Kütz. Gegenüber den Kunden würde man weiter konkurrieren, in der Verwaltung könnten Kosten eingespart werden. Vorbild ist etwa die bankenübergreifende Wertpapierabwicklungsbank DWP in Frankfurt. Viele solche Pläne aber scheitern immer noch daran, dass Manager damit auch Macht abgeben müssten.

BayernLB-Vorstand Michael Bücker geht mit gutem Beispiel voran. Gerade hat die Bank eine Zusammenarbeit mit der britischen Standard Chartered verkündet. Es geht darum, gemeinsam in Asien Firmenkunden zu bedienen. "Es macht einfach keinen Sinn mehr, dort zehn eigene Filialen zu eröffnen", sagt Bücker.