Seit kurzer Zeit verbucht der Internethändler Amazon.de seine milliardenschweren Verkäufe nicht mehr in der Steueroase Luxemburg, sondern in Deutschland. Er lässt damit erstmals seine deutschen Gewinne hierzulande versteuern. Kann man jetzt wieder ruhigen Gewissens bei Amazon einkaufen, zumindest aus steuerlicher Sicht? Oder nutzt der Konzern weiterhin Schlupflöcher, um Profit vor dem Finanzamt zu verstecken?

Das kann niemand von außen überprüfen. Genau das ist das Problem. Steuererklärungen von Konzernen sind nicht öffentlich. Das strenge Steuergeheimnis schützt auch Unternehmen, die die Gesellschaft um Milliarden prellen. Erst durch interne Dokumente - die sogenannten Luxemburg-Leaks - konnten Medien Ende 2014 aufdecken, wie internationale Unternehmen dank des Großherzogtums ihre Steuerzahlungen auf weniger als ein Prozent drücken.

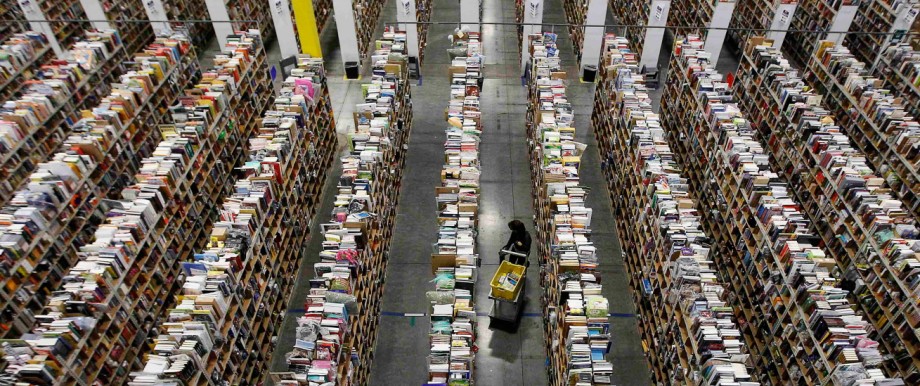

Amazon beispielsweise ließ Gewinne aus Deutschland in einer Gesellschaft verschwinden, die gar keine Steuern mehr zahlen muss. Dafür nutzte das Unternehmen Lizenzgebühren. Amazon.de musste eine Schwesterfirma dafür bezahlen, um den eigenen Markennamen und die Verkaufssoftware zu nutzen. Eine mittlerweile bekannt gewordene Steuererklärung für 2009 zeigt, dass die Lizenzgebühren mehr als 500 Millionen Euro betrugen. Unterm Strich machte die Europa-Zentrale des Internethändlers in Luxemburg dann keinen Gewinn, sondern knapp drei Millionen Euro Verlust und musste darauf somit gar keine Steuern zahlen.

Nicht mal das Finanzamt steigt durch

Solche Tricks sind theoretisch ebenfalls möglich, wenn die Umsätze zuerst über eine deutsche Niederlassung laufen, auch wenn die Gesetze hierzulande strenger sind als die in Luxemburg. Ob ein Konzern korrekte Lizenzgebühren zahlt oder ob er mit überhöhten Zahlungen nur Gewinne außer Landes bringt, ist nicht zu überprüfen.

In den lokalen Finanzämtern, in denen die Firmen ihre Steuererklärungen einreichen, fehlen meist Beamte, um überhaupt Unternehmen ausreichend zu kontrollieren. Mittelgroße Betriebe bekommen im Durchschnitt nicht einmal alle 15 Jahre Besuch von einem Betriebsprüfer. Die Konzerne wiederum engagieren hoch bezahlte Finanzmagier, die so komplexe Konstrukte bauen, dass selbst motivierte Finanzbeamte kapitulieren müssen.

Erfolgreiche Lobbyarbeit bei der OECD

Der Fall Amazon zeigt, wie hilfreich es wäre, wenn Konzerne ihre Steuererklärungen im Internet veröffentlichen müssten. Potenzielle Kunden, Politiker, Journalisten, Aktivisten und andere Interessierte könnten nachschlagen, ob ein Unternehmen mit allen Tricks seine Steuerpflicht unterläuft oder nicht.

Viele in Deutschland reden ungern über ihr Gehalt. Das Steuergeheimnis einzuschränken, könnte deswegen radikal erscheinen. Ist es aber nicht: Genau dafür könnte sich bald das Europäische Parlament aussprechen, das die Rechte von Aktionären stärken will.

Auch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hatte diese Forderung erwogen. Sie erarbeitet für die Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G 20) Konzepte gegen die Steuerflucht multinationaler Firmen, die zum globalen Standard werden könnten.

Leider hat die OECD in dieser Woche beschlossen, dass die Steuerdaten vertraulich behandelt werden sollen. Ein Erfolg für die Konzerne. Ihre Lobby hat bei der OECD durchgesetzt, dass Umsatz, Gewinn und Steuerzahlung zwar pro Land erfasst werden, aber nur von Steuerbehörden einsehbar sind. Würden die Daten öffentlich, wäre das Geschäftsgeheimnis verletzt, sagen die Firmen.

Wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten

Amazon äußert sich nicht zur Debatte; aber ein Online-Buchhändler könnte argumentieren, dass Verlage in der nächsten Preisverhandlung bessere Bedingungen für sich herausholen könnten, wenn sie wüssten, wie hoch die Marge des Internethändlers ist. Allerdings wären dann auch die Zahlen der Verlage öffentlich - der Wettbewerb wäre fair, weil beide Seiten gleich viel über sich wüssten.

Amazon wird auch in Zukunft nicht viel Steuern zahlen, obwohl der Konzern seine Verkäufe nun in Deutschland verbucht. Denn er verzichtet seit Jahren auf Gewinne, um stattdessen aggressiv zu expandieren. Das ist auch völlig legitim, Unternehmen wollen wachsen, und Investitionen können Arbeitsplätze schaffen.

Allerdings hat Amazon in der Vergangenheit einige Investitionen nur finanzieren können, weil das Unternehmen dem Staat durch seine Buchungstricks erhebliche Steuern vorenthalten hat. Wie groß ist der Schaden? Die Öffentlichkeit, die darunter leidet, hat ein Recht darauf, das zu erfahren.