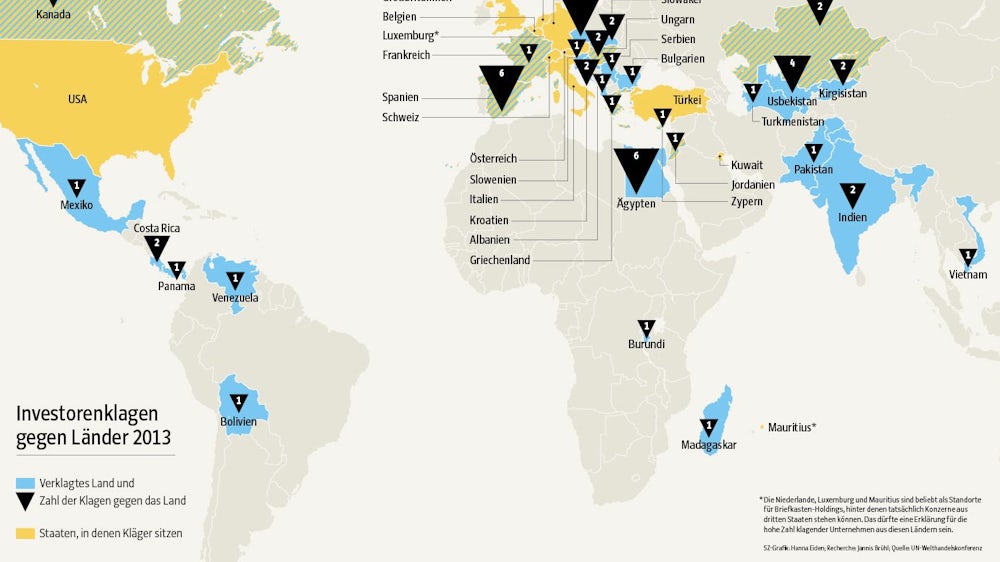

Es ist ein Vorgeschmack auf das, was die transatlantischen Freihandelsabkommen bringen könnten: Europäische Regierungen wurden im vergangenen Jahr deutlich öfter von Unternehmen vor internationale Schiedsgerichte gezerrt als zuvor. Das geht aus Zahlen der Handelsbehörde der Vereinten Nationen (UNCTAD) zu den umstrittenen Klagen zum Investitionsschutz hervor. 2013 starteten Investoren demnach 57 neue Klagen. 24 davon wurden gegen EU-Staaten eröffnet, doppelt so viele wie im Vorjahr. Die Firmen fordern bis zu einer Milliarde Dollar Schadensersatz - pro Fall.

Die Klauseln zum Investitionsschutz sind einer der größten Streitpunkte in den aktuellen Verhandlungen über Freihandelsverträge der EU mit den USA und Kanada. Schon heute können ausländische Unternehmen dank mehr als 2000 Investment-Abkommen Staaten vor Schiedsgerichte bringen, wenn sie sich um ihre Investitionen gebracht - also: enteignet - fühlen.

Die Zahl der Klagen hat sich in den vergangenen 20 Jahren verzehnfacht. Für linke Politiker und Aktivisten sind die Schiedsgerichte "Schattenjustiz", die Klauseln "Superrechte" für Investoren auf Kosten der Demokratie: Die Urteile hebelten Entscheidungen gewählter Regierungen aus, mit denen diese die Umwelt oder Arbeiterrechte schützen wollten. Die Verfahren seien intransparent, fänden abseits der Öffentlichkeit statt, etwa im Schiedsgericht der Weltbank in Washington. Investor wie Staat bestimmen je einen Schiedsrichter und einigen sich auf einen dritten. Das Trio entscheidet, ob der Investor Geld bekommt. Nur Investoren können Staaten verklagen, andersrum geht es im Normalfall nicht.

Verteidiger dieses Systems loben die Möglichkeit, auf internationaler Ebene zu klagen: So könnten Investoren den Gang vor möglicherweise parteiische Gerichte eines verklagten Staates verhindern. Getroffen hatte es bisher vor allem Bananenrepubliken, auch linke Regierungen in Südamerika wie Argentinien oder Venezuela, die Staatskassen mit Verstaatlichungen retten und sich Wählern als Rebellen gegen ausländische Konzerne präsentieren wollten. Die neuen Zahlen zeigen, dass nun vermehrt auch demokratische Industrienationen vor Schiedsgerichte müssen.

Wegen des Kampfes gegen die Krise vor Gericht

Zwei Entwicklungen ließen die Zahl der Klagen in Europa steigen. Erstens werden Staaten wegen ihres Kampfes gegen die Krise belangt. Von Griechenland und Zypern wollen Investoren Geld zurück, das sie durch Schuldenschnitt oder Bankenverstaatlichung verloren haben. Zweitens werden nationale Entscheidungen in der Energiepolitik mit Klagen bestraft. Tschechien und Spanien - das selbst hart gegen die Krise anspart - kassierten zusammen 13 der 24 Verfahren gegen EU-Länder. Beide haben ihre Förderung von Sonnenstrom zurückgefahren. Nun kommen sich einige Solarfirmen reingelegt vor.

Spanien ist Boomland für Solarenergie. Ein Grund dafür war neben der Sonne Andalusiens lange, dass die Regierung die Technik mit üppigen Summen förderte. Dann kamen Bankenkrise und Regierungswechsel: Der neue Premier Mariano Rajoy musste sparen, fuhr die Förderung massiv zurück. Zwei Dutzend Investoren, die wegen der Subventionen ins Land kamen, wollen nun Geld sehen. Auch ein Fonds der Vermögensverwaltung der Deutschen Bank klagt, er sitzt in Luxemburg.

Für ihre Klagen gegen Prag und Madrid nutzen die Investoren die Energiecharta, eine Art Freihandelsvertrag für Strommärkte. Steffen Hindelang, Professor für Staatsrecht an der FU Berlin, sieht in den vielen Verfahren eine Gefahr: "So könnten Unternehmen womöglich das europäische Rechtssystem umgehen. Nationale Gerichte und der Europäische Gerichtshof sollten zunächst über so etwas entscheiden. In der EU sollten keine Parallelstrukturen im Rechtsschutz aufgebaut werden." Der Jurist, der die Streitschlichtung auch für das EU-Parlament untersucht, sagt aber auch, dass Osteuropa teils weniger rechtssicher sei als der Westen. Druck auf diese Länder zu machen, sei aber Aufgabe der EU-Kommission.

In den 2013 abgeschlossenen Verfahren urteilten die Schiedsrichter vor allem im Sinn der Firmen. Die erhielten in sieben von acht entschiedenen Fällen Entschädigungen. Eine Forderung wurde abgewiesen. Historisch gewinnen Staaten etwas weniger als die Hälfte der Verfahren. Eigentlich sollen die Handelsabkommen auch Firmen aus armen Unterzeichnerstaaten helfen. Diese nutzen sie aber selten: Mehr als 80 Prozent der Kläger sitzen in Industrienationen.

Deutsche Unternehmen gehörten 2013 zu den klagefreudigsten. Vier der Klagen gegen die Tschechische Republik kommen von deutschen Solarfirmen.

Außerdem geht die Telekom gegen Indien vor. Sie will Geld von dem Land, weil sie Anteile an der Kommunikationsfirma Devas aus Bangalore hat. Die streitet mit Indien um viel Geld. Devas hatte einen Vertrag über Breitband-Kapazitäten von Satelliten abgeschlossen, den die Raumfahrtagentur einseitig kündigte. Die Firma zog gegen die Regierung vor ein internationales Gericht. Ein Teil der Investoren sitzt praktischerweise auf Mauritius und kann das indisch-mauritische Investmentabkommen nutzen. Die Telekom klagt ebenfalls, auf Basis des deutsch-indischen Abkommens. Womit sich indirekt deutsche Steuerzahler auf Seiten der Kläger wiederfinden: Der Bund hält mehr als 30 Prozent der Anteile an der Telekom.

Deutschland selbst wird seit 2012 verklagt: Der Energiekonzern Vattenfall will Geld, weil der Bund den Atomausstieg erzwingt. Denn die Definition dessen, was die Gerichte verhindern sollen, ist über die Jahre aufgeweicht. Statt nur für eindeutige Verstaatlichungen müssen Regierungen auch nach anderen Entscheidungen mit Forderungen rechnen. Selbst die Anwältin Patricia Nacimiento, die Firmen wie Staaten vor den Schiedsgerichten vertritt, fragt: "Kann ein Land es sich noch erlauben, politische Entscheidungen zu treffen, ohne gleich verklagt zu werden?"

Die heftige Kritik an den Schiedsgerichten ist ein PR-Desaster für die beteiligten Juristen. Manche reden aus Frust gar nicht mehr mit Journalisten, andere treten aus dem Schatten und präsentieren ihre Sicht wie Nacimiento. Sie sagt, der Vorwurf der Geheimniskrämerei sei falsch. "Da verhandeln nicht irgendwelche Leute in Hinterzimmern über Milliardenbeträge." Die Schiedsrichter müssten das Rechtsstaatsprinzip wahren, gegen unfaire Verfahren könnten Staaten sich wehren.

Allerdings gilt auch: Konzernklagen sind das Geschäft der Anwälte. NGOs werfen der elitären Branche vor, aktiv daran zu arbeiten, das System am Leben zu halten. Auch die OECD spricht von einer "Schiedsrichter-Industrie". Juraprofessor Hindelang macht Einzelnen keinen Vorwurf, sieht aber eine gewisse Schieflage: "Anwälte und Schiedsrichter bestreiten ihren Lebensunterhalt mit der Teilnahme an den Verfahren. Sie könnten in der Öffentlichkeit so wahrgenommen werden, als hätten sie ein Interesse, dass es zu möglichst vielen Klagen kommt." Dennoch wird ihm die Debatte zu emotional geführt: "Die NGOs haben ganze Arbeit geleistet, das Thema in die Öffentlichkeit zu tragen."