432.000 Hühnchen. Am Tag. Über das Jahr gerechnet macht das 134.784.000 Tiere bei voller Auslastung. Und das bedeutet Töten im Millisekundentakt. Die Geflügelschlachterei im niedersächsischen Wietze ist ein Ort der Superlative. Der Fleischunternehmer Franz-Josef Rothkötter hat hier einen der modernsten und größten Geflügelschlachthöfe Europas errichten lassen. Gut geschützt vor neugierigen Blicken durch hohe Palisadenzäune und streng bewacht.

Der Ort ist zugleich auch das Sinnbild einer Branche, die immer mehr aus dem Gleichgewicht gerät. Erzeuger liefern sich untereinander ein gnadenloses Wettrüsten, bei dem es offenbar nur darum geht, noch mehr zu noch günstigeren Preisen zu produzieren - und das obwohl die Nachfrage sinkt. Im Schnitt aß jeder Bundesbürger vor zwei Jahren 19,3 Kilogramm Geflügel pro Jahr, heute sind es nur noch 18,5 Kilogramm.

Die Lage spitzt sich zu. In der Massentierhaltung wächst kein Bereich so stark wie die Geflügelmast. Schon heute produzieren deutsche Halter 25 Prozent mehr als hierzulande gekocht, gebraten oder gegrillt wird. Was im Inland keine Abnehmer findet, wird exportiert, zu Billigpreisen. Das gilt vor allem für Geflügelreste wie Flügel, die bei den meisten deutschen Verbrauchern nicht besonders gefragt sind.

Wichtigster Exportmarkt für Geflügelfleischreste ist Afrika

Ein großer Absatzmarkt ist Afrika. Aktuelle Zahlen des Europäischen Statistikamtes Eustat zeigen: Allein im vergangenen Jahr sind die deutschen Ausfuhren auf den afrikanischen Kontinent um 120 Prozent auf 42 Millionen Kilogramm Geflügelfleisch gestiegen. Afrika sei zum wichtigsten Exportmarkt für Geflügelfleischreste aus Deutschland und der restlichen EU geworden, klagt die Hilfsorganisation "Brot für die Welt". Mit fatalen Folgen für die Erzeuger dort. Sie könnten mit Importpreise von etwa 80 Cent je Kilo nicht konkurrieren und würden vom Markt gedrängt, kritisiert Francisco Mari, Agrarhandelsexperte der Organisation.

Auch den deutschen Erzeugern setzt die Massenproduktion inzwischen zu. "Wir Hähnchenhalter arbeiten gerade an unserem wirtschaftlichen Limit", klagt Rainer Wendt, Vizepräsident des Zentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG). Die Bruttomargen - also Erlöse abzüglich der Kosten für Küken und Futter - seien im Schnitt der ersten sieben Monaten des Jahres zum Vorjahreszeitraum um 14 Prozent gesunken.

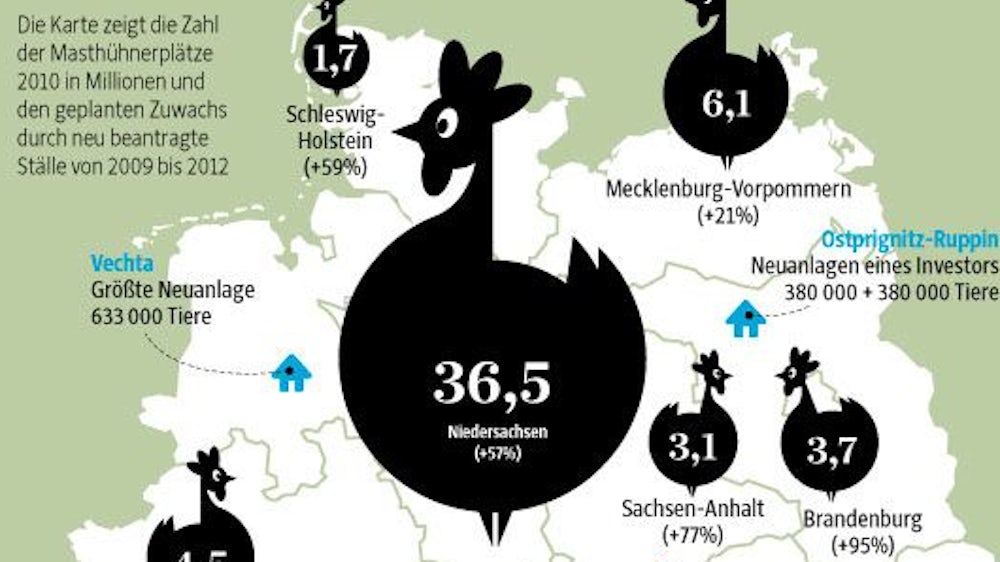

Trotz des hohen Angebots geht das Aufrüsten weiter. Nach Berechnungen des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) wollen die deutschen Hühnermäster ihre Kapazitäten um weitere 38 Millionen Stallplätze erhöhen. Das geht aus Genehmigungsanträgen hervor, die von 2009 bis 2012 in den Bundesländern eingereicht wurden. Damit könnte sich der aktuelle Bestand von mehr als 60 Millionen um bis zu 60 Prozent erhöhen. Darunter sind einzelne Anlagen mit mehr als 600.000 Plätzen, die übliche Größe eines Stalls liegt bei 40.000. "Selbst wenn nicht alle beantragten Megaställe errichtet werden, ist für die Erzeuger der Preisverfall für das Fleisch absehbar", sagt Reinhild Benning, Agrarexpertin beim BUND.

Eckehard Niemann von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) hat für solche Expansionsgelüste kein Verständnis. "Wie lange wollen wir eine derart unrentable, unsinnige und gesellschaftlich inakzeptable Produktion noch aufrechterhalten?", schimpft er. Die Überschussproduktion gehe zu Lasten der abhängigen Vertragsmäster, der bäuerlichen Geflügelhalter, der Tiere und der Umwelt.

Aber auch die Steuerzahler werden kräftig zu Kasse gebeten. Neue Ställe wurden laut BUND allein im Jahre 2011 mit etwa 80 Millionen Euro bezuschusst. "Diese Subventionen für die Massentierhaltung müssen sofort gestoppt werden", fordert Benning. Geld vom Staat dürfe es nur für Betriebe geben, die besondere Tierschutz- und Umweltschutzauflagen einhalten.

Der Druck auf die Geflügelhalter geht vor allem von den Großschlachtereien aus. Den Markt teilen die vier Unternehmen Wiesenhof, Sprehe, Stolle und die Rothkötter-Gruppe im wesentlichen unter sich auf. Aus ihren Fabriken kommen mehr als drei Viertel des in Deutschland verkauften Geflügels. Anbieter wie Rothkötter, der den Schlachthof in Wietze betreibt, forcieren den Ausbau der Megaställe, weil sie ihre riesigen Schlachtanlagen auslasten wollen. Auch der Deutsche Bauernverband hat die Erzeuger in den vergangenen Jahren zum Expandieren ermuntert.

Hochburg der deutschen Geflügelmäster ist mit großem Abstand Niedersachsen. Das Bundesland kommt auf 36,5 Millionen Masthühnerplätze und steuert damit mehr als die Hälfte zur deutschen Geflügelproduktion bei (Grafik). Das bedeutet bei sieben Durchgängen im Jahr etwa 250 Millionen Hühner jährlich, Leerstand der Ställe eingerechnet. Die Mastzeit für ein einzelnes Tier beträgt dabei kaum mehr als 30 Tage. Dies Massenproduktion hat auch für die Umwelt negative Folgen.

Nitrat als Abfallprodukt von Hühnermist

"Jede fünfte Wasser-Messstelle in Niedersachsen ist so hoch mit Nitrat belastet, dass sie als Quelle für Trinkwasser unbrauchbar geworden ist", sagt Benning. Nitrat im Grundwasser ist ein Abfallprodukt von Hühnermist. Sie kritisiert auch den nach wie vor hohen Antibiotika-Einsatz in der Aufzucht. "In 90 Prozent der Betriebe kommen die Medikamente regelmäßig zum Einsatz", erläutert sie.

Andere Länder ziehen beim Ausbau der Kapazitäten nach. In Nordrhein-Westfalen und Brandenburg könnten sich die Stellplätze bald verdoppeln. Geflügelhalter in Bayern wollen ihre Kapazitäten um 62 Prozent ausbauen. Den höchsten Zuwachs plant Hessen mit einem Plus 239 Prozent.

Gegen die Massentierhaltung regt sich auch in der Bevölkerung wachsender Widerstand. Anwohner machen Front gegen den Neubau von Ställen. Die Zahl der Bürgerinitiativen wächst. Vor Deutschlands größtem Schlachthof in Wietze wollen die Kritiker ihrem Ärger am Samstag Luft machen. Umwelt- und Sozialverbände haben zu der Protestaktion aufgerufen.