Die Börsen schwächeln, das Geschäftsklima kippt. Was seit Jahresanfang weltweit die wirtschaftliche Stimmung trübt, hat viele Ursachen. Eine davon ist die Meldung aus China, dass die Wirtschaft dort nur noch um 6,9 Prozent expandiert ist. Für chinesische Verhältnisse ist das ein Einbruch. Immerhin wuchs das Land über zwei Jahrzehnte mit Raten um die zehn Prozent.

Noch herrscht Zuversicht, dass dahinter nur eine kurze Flaute steckt. Dabei spricht alle historische Erfahrung dagegen - schlecht für uns. In der Wirtschaftsgeschichte ist noch jedes scheinbar endlose Wachstumswunder nach zwei, drei Jahrzehnten vorübergegangen. Meist weitgehend unerwartet. Das deutsche stoppte einst ebenso jäh wie das koreanische. Von Japans Industriekonzernen hieß es bis zum Crash 1990, dass sie uns beherrschen werden. Gelbe Gefahr. Jetzt wächst Japan seit 25 Jahren kaum mehr.

Nun könnte sein, dass just Chinas Regierung den Stein der Wirtschaftsweisen gefunden hat - das gesteuerte Dauerwunder. Dagegen spricht aber, dass sich in langen Boom-Phasen wie automatisch Phänomene ergeben, die das Wachstum früher oder später schwinden lassen. Auch in China. Das erste ist arithmetischer Natur. Als Chinas Boom 1990 begann, war das Bruttoinlandsprodukt noch so gering, dass zehn Prozent Wachstum schnell geschafft waren. Seitdem hat sich das reale BIP pro Einwohner etwa verzehnfacht. Da ist es viel anstrengender, zehn Prozent draufzulegen.

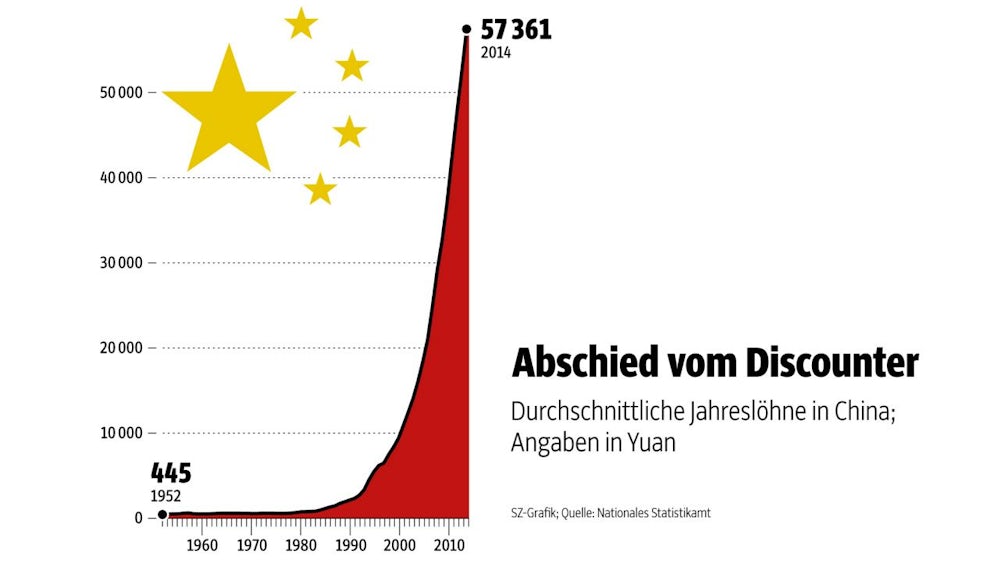

Je stärker der Boom, desto rascher steigen auch die Ansprüche - zum Glück. Auch das gilt für China wie einst für Deutschland oder Korea. Schluss mit Billiglohnland. Im Schnitt liegen die Löhne in der Volksrepublik heute 30-mal so hoch wie 1990. So ein Wirtschaftswunder zieht früher oder später Investoren an, die auf Pump dabei sein wollen. In China haben die Schulden 2015 fast 300 Prozent des BIP erreicht. Und die überdimensionierten Investitionen machen fast 50 Prozent aus. Zum Vergleich: In Japan lag diese Quote in der Euphorie bei 40 Prozent - heute sind es weniger als 20. Dem Überschwang folgt die Ernüchterung.

Dazu kommt: Je größer der Exporterfolg, desto stärker wird die eigene Währung nachgefragt - mit der Folge, dass diese aufwertet, was heimische Produkte international teurer macht. Das haben die Deutschen nach Ende des Bretton-Woods-Systems fester Wechselkurse in den Siebzigerjahren erlebt, ähnlich wie später Japan. Chinas Währung wird zwar noch gesteuert, wertete im Schnitt gegenüber Mitte der 2000er-Jahre aber um fast 40 Prozent auf - ein Schock für die Wettbewerbsfähigkeit. Opfer des eigenen Erfolgs.

Der Mix aus Währungshöhenflug, schwindenden Kostenvorteilen, Überschwang und Arithmetik hat bisher noch jedes Wunderland zum normalen Land gemacht. So wird es auch China gehen. Harvard-Ökonom Robert Barro hat in einer neuen Studie berechnet, welches Wachstum gemessen an historischen Erfahrungen, der eigenen Ausstattung und dem Entwicklungsstand normal wäre. Ergebnis: eher drei bis vier Prozent pro Kopf als sieben oder zehn. Kein Debakel für die Chinesen - wenn es der Regierung gelingt, das Tempo allmählich zu drosseln. Solche Raten reichten Irland und Singapur, um reich zu werden. Das Problem könnten eher die anderen haben, die schon bei 6,9 Prozent China-Wachstum Panik kriegen - und sich wie Deutschlands Exporteure so lange vom Wunder tragen ließen. Besser, sich an weniger zu gewöhnen.

An dieser Stelle schreiben jeden Freitag Nikolaus Piper und Thomas Fricke im Wechsel.