Wie er da saß, der alte Herr, damals schon in seinen späten Achtzigern: Aufrecht, aufmerksam, genüsslich an seiner Pfeife ziehend, ohne ein Wort zu sagen. Das Reden überließ er bei diesen Gelegenheiten gern anderen. Vor allem seinem Sohn August, aber auch den übrigen Geschäftsführern der Oetker-Gruppe, die einmal im Jahr im Bielefelder Stammhaus Medienvertretern Frage und Antwort standen.

Gefühlsregungen zeigte Rudolf-August Oetker, der Senior-Chef, allenfalls wenn die Frage nach der Ertragskraft des Familienunternehmens gestellt wurde. Die Frage blieb immer unbeantwortet, der alte Oetker schmunzelte dann still. Wohl wissend, dass die Oetker-Gruppe mit Lebensmitteln, Luxushotels, Schifffahrtslinien und Finanzprodukten natürlich wieder bestens verdient hatte, wie immer.

Viel wissen, aber wenig sagen - so hat es Oetker, der im Januar 2007 im Alter von 90 Jahren verstorbene Unternehmer, nicht nur im Umgang mit neugierigen Wirtschaftsjournalisten gehalten. Auch gegenüber seiner Familie hat er geschwiegen, wenn die Frage aufkam, wie sich die Firma durch die Zeit des Nationalsozialismus laviert hat.

Ob sie nur mitgeschwommen ist auf der braunen Welle. Oder ob die damaligen Macher, allen voran sein Stiefvater Richard Kaselowsky, aber auch er selbst, gemeinsame Sache gemacht haben mit den Nationalsozialisten. Ob sie Zwangsarbeiter beschäftigten, sich durch Arisierungen bereicherten und sich vielleicht gar aus voller Überzeugung im Kreis der Nazi-Größen bewegten.

"Das war eine schlimme Zeit"

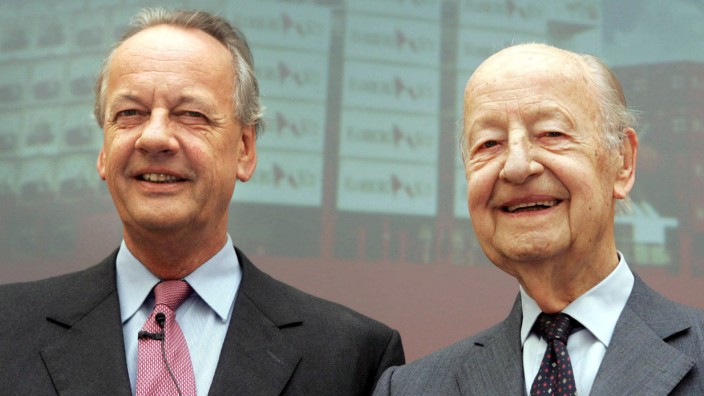

"Kinder, lasst mich damit in Ruhe. Das war eine schlimme Zeit", hat Rudolf-August Oetker dann nur gesagt. So berichtet es jetzt sein Sohn August, 69, der die Firmengruppe von 1981 bis 2009 geführt hat, in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit. Er und seine Geschwister hätten geahnt, dass "da was ist", aber der Vater habe nicht reden wollen. Habe sich allen Versuchen, diese Phase der Firmengeschichte wissenschaftlich aufzuarbeiten widersetzt. "Nicht zu meinen Lebzeiten. Danach ja", habe er betont.

Seine Nachfahren - Oetker hatte acht Kinder aus drei Ehen - haben sich daran gehalten. Und auch nach dem Tod des Seniors haben sie lange diskutiert, ob sie nun endlich Licht in das Dunkel bringen sollten. "Widersprüchlich" seien diese Gespräche in der Familie gewesen, erinnert sich August Oetker. Die einen, vor allem die Älteren, hätten Aufklärung gesucht; die andern hätten sich gesorgt, dass sie dem Vater "Böses antun" - vor allem, weil er nicht mehr selbst Position beziehen kann.

Zwei Jahre nach dem Tod des Seniors beauftragte die Familie 2009 Andreas Wirsching, Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München, die Geschichte der Firma in der NS-Zeit zu erforschen. Der machte sich mit seinen Mitarbeitern Jürgen Finger und Sven Keller ans Werk, drei Jahre benötigte das Projekt. Am Montag stellen die Autoren ihre 624 Seiten starke, von der Oetker-Gruppe finanzierte Arbeit vor. Das Urteil der Forscher fällt eindeutig aus: "Die Familie und die Firma Oetker waren Stützen der NS-Gesellschaft, sie suchten die Nähe des Regimes und profitierten von dessen Politik."

Mit 17 Jahren in der Reiter-SS

August Oetker und seine Geschwister akzeptieren diesen Befund. "Ja, mein Vater war Nationalsozialist. Er wurde es wohl, weil ihn die Zeit und vor allem sein Stiefvater geprägt haben", sagt er. Der Stiefvater: Richard Kaselowsky, ein Freund des leiblichen Vaters, der nach dessen Tod im Schützengraben von Verdun 1916 die Witwe heiratete und die Leitung der Firma übernahm. Treuhänderisch, wie er versprach, bis der Familienerbe das Ruder übernehmen könne. Die Historiker schildern Kaselowsky als glühenden Verehrer Hitlers, der Geschäftsfreunden signierte Ausgaben von Mein Kampf schenkte und stolz war, zum Freundeskreis Reichsführer-SS zu gehören - als einziger Vertreter eines Nahrungsmittelunternehmens, inmitten von Bankiers und Vertretern von Rüstungsfirmen.

Sein Stiefsohn Rudolf-August geriet schon mit 17 Jahren in eine NS-Organisation, die Reiter-SA. Das freilich ohne eigenes Zutun: Sein Bielefelder Reitklub, bei dem er seit seinem zwölften Lebensjahr Mitglied war, wurde im Zuge der Gleichschaltung in die SA überführt. Später, als seine Kinder Fragen stellten zu seiner Rolle im NS-Regime, als sie wissen wollten, ob er zur Waffen-SS gehört habe, da hat Oetker ihnen gern die Geschichte mit dem Reitklub aufgetischt. "Er hat das immer so dargestellt, als sei er mitsamt seinem Reiterverein dort hineingeraten", erinnert sich Sohn August. Tatsächlich aber, das belegen die Forscher, hat er sich freiwillig zur Waffen-SS gemeldet. Er wollte Karriere machen in der Verwaltung der SS. Wohl auch, um weit weg zu sein von der Front. Damit das Familienunternehmen nicht erneut einen Erben im Krieg verliert.

Zur Ausbildung war Oetker in der SS-Führerschule des Wirtschafts-Verwaltungsdienstes Dachau - ebenfalls ein Kapitel, zu dem er später in der Familie beharrlich schwieg. "Wir haben einmal von unserer Mutter erfahren, dass er da war. Als wir ihn darauf ansprachen, hat er abgeblockt", sagt sein Sohn.

Die Verwaltungsschule gehörte zur SS-Kaserne, die mit dem Häftlingslager das Konzentrationslager Dachau bildete. Häftlinge mussten die Zimmer der Lehrgangsteilnehmer säubern. "Es ist kaum nachzuvollziehen, dass Oetker keine Ahnung vom Regime im Lager gehabt haben könnte oder davon, dass Häftlinge zu schaden kommen würden", urteilen die Historiker.

Dilemma wie in vielen Familien

Wie hat der Vater in der NS-Zeit privat gelebt? Bei diesem Thema, so berichtet es Oetker junior, sei in der Familie später allenfalls erzählt worden, wie luxuriös der später doch so sparsame Vater damals gelebt hat. Als Lehrling der Vereinsbank in Hamburg in einer pompösen Villa mit 4000 Quadratmeter großem Grundstück direkt an der Außenalster. Kein Wort habe er darüber gesagt, dass er das Anwesen Juden, die aus Deutschland flüchten wollten, preiswert abgekauft hatte. Ebenso wie kurz darauf auch das Nachbargrundstück, inklusive Tennisplatz. "Bereicherung" sei das gewesen, hatten Historiker Oetker schon vor Jahren vorgehalten. Er selbst hat nie reagiert, auch nicht im Kreis der Familie. "Das gehörte zu den Themen, die nicht vorkamen", so sein Sohn.

Wie geht man in einer solchen Gemengelage miteinander um? Wenn man ahnt, dass der Vater nicht unbescholten durch das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte geschritten ist, er darüber aber nicht reden möchte? Dieses Dilemma gab und gibt es in vielen Familien. Aber der Fall Oetker ist besonders, weil der Vater sich nach Recherchen der Historiker nach dem Krieg nicht lossagte von braunem Gedankengut. Er arbeitete weiter mit Altnazis zusammen, brachte seinen Jugendfreund Rudolf von Ribbentrop, den Sohn des ehemaligen Reichsaußenministers, bei dem zur Oetker-Gruppe gehörenden Bankhaus Lampe unter. Und er war auch zu finanziellen Zuwendungen an Veteranen der Leibstandarte Adolf Hitler bereit - vorausgesetzt, es fand sich ein Weg, "das Ganze steuerlich absetzbar zu gestalten".

Rudolf-August Oetker hat sich nie von seinem Stiefvater distanziert. "Er sah in Kaselowsky seinen Vater, auch wenn es nicht sein leiblicher Vater war. Kaselowsky hat ihn seinen eigenen Kindern vorgezogen und das Unternehmen durch schwierige Zeiten geführt", sagt Sohn August. In den sechziger Jahren hatte der Patriarch dem Stiefvater ein Denkmal setzen wollen. Er sponserte den Bau einer Kunsthalle am Firmensitz Bielefeld. "Richard-Kaselowsky-Haus", sollte das Museum heißen. Dagegen protestierten Teile der Bevölkerung und der damalige nordrhein-westfälische Ministerpräsident Heinz Kühn sagte seine Teilnahme an der Eröffnungsfeier ab. Doch beim Namen blieb es, bis ein rot-grüner Stadtrat den Namen 1998 änderte. Der Mäzen war verärgert und forderte alle Kunstwerke zurück, die er dem Museum als Leihgabe zur Verfügung gestellt hatte.

Bis zum Tod nicht beruhigt

In dieser Frage, so berichtet sein Sohn, habe er sich bis zu seinem Tod nicht beruhigt. Der Junior empfand die Rückholung der Bilder als trotzig: "Ich hätte es nicht gemacht." Jetzt, wo der Vater mehr als sechs Jahre tot ist, könnte er die Entscheidung kippen und die Kunstwerke dem Museum wieder zur Verfügung stellen. Aber soweit möchte sich August Oetker nicht vom Vater distanzieren: "Wir können uns nicht einfach über das hinwegsetzen, was uns der Vater aufgetragen hat. Das muss wohl die nächste Generation entscheiden."

Immerhin: Wenn es um die Firma ging, hat sich der Sohn nach vielen Kämpfen freimachen können vom starken Vater. "Ich habe ihm häufiger gesagt, dass er mir den Freiraum gönnen solle, der ihm in jungen Jahren vergönnt war. Mit 70 hatte er sich damit abgefunden, dass sich da zwei Generationen gegenüberstehen."