Chips stecken in Autos und Küchenmaschinen, Fernsehern und Handys. Sie werden immer kleiner und leistungsstärker, doch im Moment sind sie knapp. Deshalb warten Menschen auf ihre neuen Playstations oder Autos. Volkswagen erwägt sogar, die Nachtschichten im Stammwerk in Wolfsburg komplett zu streichen: ohne Halbleiter keine Neuwagen. Die EU-Kommission will nun die Chipentwicklung und -produktion in Europa kräftig ausbauen, damit die Versorgung künftig sicherer ist. Dafür sollen die Brüsseler Behörde und Mitgliedstaaten in den kommenden acht Jahren elf Milliarden Euro bereit stellen - zusätzlich zu gut 30 Milliarden Euro, welche die EU und die 27 Regierungen nach Berechnungen der Kommission ohnehin schon für die Förderung der Branche ausgeben wollen. Das kündigte Behördenchefin Ursula von der Leyen am Dienstag in Brüssel an.

Der Chips Act - so wird das neue Gesetz genannt - werde "ein Game Changer für die weltweite Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Binnenmarktes sein", sagte die Deutsche. Folgenreicher als die elf Milliarden Euro dürfte die Entscheidung ihrer Behörde sein, in dieser Industriesparte die strengen Regeln für staatliche Subventionen großzügiger auszulegen: Regierungen sollen demnach den Bau moderner Chipfabriken üppig unterstützen dürfen. Voraussetzung ist, dass diese Werke technologische Vorreiter in Europa sind. Damit können EU-Staaten in einen Subventionswettlauf mit Ländern wie den USA, China oder Südkorea einsteigen. Einer der ersten Profiteure könnte Intel werden. Der amerikanische Chiphersteller will in Europa neue Werke hochziehen - wenn die Regierungen sich generös an den Kosten beteiligen. Auch Deutschland buhlt um den Zuschlag.

Im Gegenzug für all die schönen Hilfen wird die Kommission die Chipbranche jedoch strengeren Regeln unterwerfen. Die Behörde und die Regierungen wollen künftig die Zulieferketten überwachen. Werden Halbleiter mal wieder knapp, können die Mitgliedstaaten die Kommission bitten, Exportbeschränkungen zu verhängen. Dann müssten europäische Hersteller Ausfuhren in andere Kontinente genehmigen lassen. Vorbild sind die Exportkontrollen für Covid-Impfstoffe, welche die Behörde vor einem Jahr eingeführt hat.

Diese Ausfuhrkontrollen und das Schleifen der strikten Subventionsregeln sind umstritten: sowohl bei manchen EU-Regierungen als auch innerhalb der Kommission. Dem Vernehmen nach hielt die für Wettbewerb zuständige Vizepräsidentin Margrethe Vestager nichts davon, die Beihilferegeln großzügiger auszulegen. Am Dienstag betonte die dänische Liberale, dass die gepäppelten Projekte "Europa als Ganzes dienen müssen", und die Beihilfen müssten "gezielt und verhältnismäßig" sein, um einen Subventionswettlauf zwischen den EU-Staaten zu verhindern.

"Die Versorgungsengpässe dürften weit ins Jahr 2022 anhalten", sagt der Infineon-Chef

Der Antreiber hinter dieser Initiative ist Binnenmarktkommissar Thierry Breton. Der Franzose sagt, Versorgungssicherheit für die modernsten Halbleiter sei zu "einer wirtschaftlichen und geopolitischen Priorität geworden". Seiner Ansicht nach ist der Chips Act wichtig, um die strategische Autonomie der EU zu stärken. Der Begriff steht für die Bestrebungen Brüssels, Europa weniger abhängig von Schlüsseltechnologien aus Asien und Amerika zu machen. Da ist dann Klotzen statt Kleckern angesagt: Noch nie zuvor hat die Kommission ein derart großzügiges Förderpaket für ein einzelnes Produkt aufgelegt.

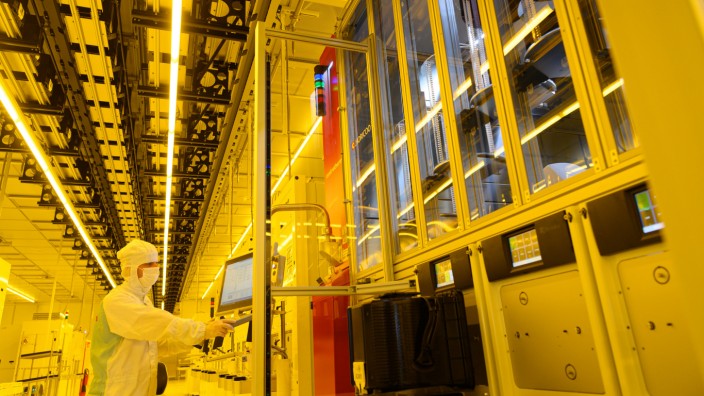

Konkret gibt die Kommission das äußerst ehrgeizige Ziel aus, den Weltmarktanteil der EU bei Chips bis 2030 von weniger als zehn auf 20 Prozent zu steigern. Da sich der Markt in diesen acht Jahren verdoppeln soll, müsste sich die Produktion in Europa glatt vervierfachen. Breton legt zudem Wert darauf, dass die neuen Werke in der EU auch die modernsten und kleinsten Chips mit sogenannten Strukturgrößen von fünf Nanometern oder weniger fertigen können. Bei kleinen Halbleitern entfällt bisher gut zwei Drittel der Produktion auf Taiwan und Südkorea - nach Meinung Bretons eine gefährlich hohe Konzentration in einer unruhigen Ecke der Welt.

Es wird Jahre dauern, bis neue Fabriken produzieren können - zu spät für die jetzigen Engpässe bei der Autoindustrie. Doch diese Probleme dienen Befürwortern des umstrittenen Chips Acts trotzdem als anschauliches Argument. Zumal die Schwierigkeiten Europas Wirtschaft noch länger begleiten werden: "Die Versorgungsengpässe dürften weit ins Jahr 2022 anhalten", sagt etwa Reinhard Ploss, Chef des Münchner Chipherstellers Infineon. Die Lage werde sich erst 2023 wieder normalisieren.

Beim Chips Act gehört Ploss zu jenen, die davor warnen, vor allem die Produktion kleinster Highend-Chips zu fördern. Denn die würden in erster Linie in Geräten gebraucht, die kaum in Europa hergestellt werden - in Smartphones und Laptops. Autowerke verbauen weniger ausgefeilte Chips. Thilo Brodtmann, Chef des Maschinenbauverbands VDMA, fordert ebenfalls, "dass der Fokus nicht nur auf Fabriken für Zwei-Nanometer-Chips liegt, sondern den Bedarf der breiten Masse der europäischen Industrie berücksichtigt".

Kritiker beklagen "Taschenspielertricks" der EU

Vorbild für die EU-Initiative ist der "Chips for America Act" von US-Präsident Joe Biden. Der will den Bau von Fabriken mit umgerechnet 44 Milliarden Euro fördern. Er reagiert damit auf Pläne Chinas, die Halbleiter-Produktion massiv zu unterstützen, um weniger abhängig von Importen zu werden. Und jetzt will auch die EU mitmischen im Spiel um Milliardensubventionen.

Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber klagt allerdings, dass das Förderpaket der Kommission zu klein ausfalle: Die Behörde bediene "sich wieder des alten Taschenspielertricks, bereits verplante Mittel unter eine neue Überschrift zu packen, um auf halbwegs eindrucksvolle Zahlen zu kommen", sagt der wirtschaftspolitische Sprecher der christdemokratischen EVP-Fraktion. "Was an tatsächlichen neuen Mitteln bereitgestellt wird, reicht vielleicht für eine halbe Chipfabrik."

Andere Kritiker warnen hingegen, dass all die staatlichen Beihilfen in Amerika, Asien und Europa in einigen Jahren zu Überkapazitäten führen könnten. Der Ökonom Henning Vöpel, Direktor des Centrums für Europäische Politik, moniert wiederum, dass sich die Kommission "mit einer Beschränkung von Wettbewerb und Freihandel auf einen gefährlichen industriepolitischen Weg" begebe und selbst "grundlegende EU-Prinzipien" breche.

Genau wie Vöpel stößt sich auch die Grünen-Europaabgeordnete Anna Cavazzini an den Ausfuhrkontrollen. Die hätten sich "als Krisenantwort nicht bewährt", sagt die Vorsitzende des Binnenmarktausschusses. Kommissar Breton versichert freilich, Beschränkungen seien bloß ein "allerletztes Mittel".

Die Abhängigkeit ist gegenseitig

Die FDP-Europaabgeordnete Nicola Beer äußert sich skeptisch zu den laxeren Subventionskontrollen: Das Beihilferecht sei "unverzichtbar zum Schutz des Binnenmarkts - mit jeder Intervention der öffentlichen Hand riskieren wir eine wirtschaftspolitische Unwucht". Der Volkswirt Niclas Poitiers vom Brüsseler Thinktank Bruegel weist zudem darauf hin, dass ein teurer Subventionswettlauf für Highend-Chipfabriken "wenig Nutzen für die Versorgungssicherheit der europäischen Industrie oder den geopolitischen Einfluss" der EU biete. Denn Chips mit so kleinen Strukturgrößen seien ja für die heimische Industrie gar nicht so wichtig, und der Marktanteil der EU werde überschaubar bleiben. Regierungen sollten ihre Hilfen lieber auf Forschung und Chipdesign konzentrieren anstatt auf Fabriken. Und sie sollten jene Teile der Chipindustrie fördern, in denen die EU stark sei, fordert der Ökonom. So sind Chiphersteller weltweit auf Anlagen des niederländischen Maschinenbauers ASML angewiesen.

In München wiederum sitzt mit Siltronic der weltweit drittgrößte Wafer-Produzent. Das sind hauchdünne Scheiben aus hochreinem Silizium - das wichtigste Ausgangsmaterial für die Chipfertigung. Der Konzern Globalwafers aus Taiwan wollte die Münchner kaufen, doch das Bundeswirtschaftsministerium verweigerte die Genehmigung. In der Halbleiter-Industrie ist es also nicht nur Europa, das abhängig ist von Importen aus Asien und Amerika. Asien und Amerika sind bei manchen Technologien auch abhängig von Europa.

Die Bundesregierung würde trotzdem gerne ein Intel-Werk nach Deutschland lotsen - und darf dank der großzügig interpretierten Beihilferegeln spendabel sein. Der amerikanische Chiphersteller ist gegenüber der Konkurrenz aus Fernost technologisch ins Hintertreffen geraten, ein Versäumnis, das der neue Chef Pat Gelsinger mit hohen Investitionen wieder wettmachen will. Noch ist nichts offiziell, aber geplant ist offenbar, in Europa mehrere Standorte zu schaffen. An einem davon soll geforscht, an einem produziert und an einem dritten getestet und verpackt werden.

Soll Berlin vier Milliarden Dollar spendieren?

Doch Intel verlangt finanzielle Unterstützung dafür, in Europa neue Fabriken zu eröffnen - als Ausgleich, weil in der EU die Baukosten um 30 bis 40 Prozent höher seien als in Asien. Dabei geht es um einen einstelligen Milliardenbetrag, im Gespräch sind Subventionen von vier Milliarden Dollar pro Chipfabrik. Und die Kommission will nun in der Tat erlauben, dass Mitgliedstaaten die komplette Finanzierungslücke mit Beihilfen schließen.

Deutschland hat bei der Standortwahl gute Chancen, weil es hier schon Chipfertigung gibt, das gilt aber ebenso für einige andere europäische Länder wie Frankreich, Belgien oder Italien. Neben Intel überlegt auch dessen Konkurrent TSMC aus Taiwan, einen Standort in Europa zu bauen, die Pläne sind allerdings weniger konkret. Intel, so heißt es, könnte sich womöglich noch im Februar entscheiden.