Fünf Stunden lang hatte der Kaiser bei der Staatsanwaltschaft ausgesagt. Dann richtete er sich an das Volk und stellte klar, niemals in krumme Geschäfte verwickelt gewesen zu sein. Alles werde sich aufklären, beteuerte er, und er kooperiere voll mit den Ermittlungsbehörden.

Die Rede ist hier nicht von Franz Beckenbauer, der unlängst bei der Schweizer Bundesanwaltschaft weilte. Der Mann, der seit Wochenmitte "das schwerste Spiel meiner Karriere" spielt, heißt Rafael Márquez Alvarez und besitzt im mexikanischen Fußball ein so überragendes Ansehen wie der deutsche Fußballkaiser. Weshalb er auch "Kaiser aus Michoacán" genannt wird.

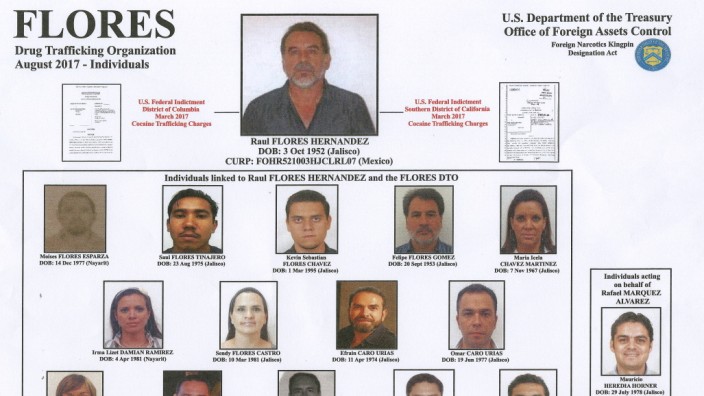

Mit monarchistischer Schwärmerei ist es nun aber nicht nur im Sommermärchenland vorbei. Rafa Márquez, 38, Mexikos berühmtester Kicker und Kapitän der Nationalauswahl "El Tri", steht im Verdacht, noch in einer anderen Truppe gespielt zu haben: im Drogenkartell von Raul Flores Hernandez, genannt "El Tio", der Onkel.

Dies hat das amerikanische Finanzministerium US Treasury mitgeteilt, als Resultat einer gut vierjährigen Ermittlungsarbeit mit der US-Antidrogenbehörde DEA, mit Zoll- und Grenzschützern sowie der mexikanischen Regierung: Márquez soll über zwei Dekaden als Strohmann und Geldwäscher für El Tios Kokain-Syndikat Los Fuentes gewirkt und dabei selbst zwei Strohmänner benutzt haben.

Márquez organisierte jahrelang die Abwehr des FC Barcelona

Flores, 65, sitzt bereits in Auslieferungshaft. Er soll strategische Drähte zu den Topkartellen von Sinaloa und Jalisco gepflegt und die eigenen Drogeneinkünfte über Scheinfirmen gewaschen haben. Márquez soll dabei so tatkräftig assistiert haben, dass ihm gleich neun der 42 Firmen zugeordnet werden, die die US-Justiz stillgelegt hat. Darunter eine Fußballschule, eine Rehaklinik für Sportler, eine Fußballstiftung. Und der Klub CD Morumbi, wo Flores und Márquez als Partner wirkten.

Der Fall hat Hollywood-Reife. Aber vor allem ist er brandgefährlich für den Fußball. Márquez, 142 Länderspiele, zählt zu den größten Kickern der letzten 20 Jahre. Er war bei vier WM-Turnieren dreimal Mexikos Kapitän; mit dem FC Barcelona gewann er vier Meistertitel und zweimal die Champions League; zuletzt führte er die "Tri" im Juni in Russland ins Confed-Cup-Halbfinale gegen Deutschland. Nach Profistationen in Monaco, Verona und bei den Red Bulls in New York war er zum Heimatklub Atlas Guadalajara zurückgekehrt. Gemanagt wurde Márquez von der Agentur Gestifute des Marktführers und Cristiano-Ronaldo-Beraters Jorge Mendes.

Diese erstklassige, perfekt vernetzte Karriere birgt eine enorme Fallhöhe. Wenn Capo Flores auspackt und all die Leute mit sich reißt, die die US-Justiz als Kartellmitglieder ausgestellt hat, droht das den Weltfußball dort zu treffen, wo er sich am heftigsten gegen alle externen Einblicke wehrt: im Transfer- und Beraterbereich sowie im Feld der Doping- und Drogenprobleme. Wie gut die mediale Abwehrarbeit der Branche überall auf der Welt funktioniert, war zum Beispiel jüngst beim Thema Doping, also in ganz anderem Kontext, bei Mehmet Scholl zu sehen.

Am Donnerstag endete die Zusammenarbeit des früheren Bayern-Spielers mit der ARD, hartnäckig hatte er, auch öffentlich, das Dopingproblem verharmlost. Wie immer es ablief, kein Sender sollte Gebührengelder in Experten investieren, die aktuelle Betrugsenthüllungen zum Fußball als Negativberichte und "fünf Jahre alte" Storys abtun - die nur die gute Laune trüben. Der Fall Márquez kann die gute Laune nun nachhaltig eintrüben, mit der sich just der Fußball, das größte Unterhaltungsimperium des Planeten, aus allen Drogenfragen stiehlt. Márquez ist das Gesicht des mexikanischen Fußballs, in dem auch Kartellchef Flores eine Rolle spielte - überdies steht Márquez für die größte Ära des spanischen Klubfußballs. Denn von 2003 bis in das WM-Jahr 2010 verstärkte er die Abwehr des FC Barcelona. Da stellt sich schon die Frage: Gibt es Verbindungen zwischen Kokskartellen und Kickerbranche?

Für Mexikos Fußball ist das geklärt. Flores, laut Washington seit den Achtzigern im Drogengeschäft tätig, formte im Jahr 2000 das Profiteam Guerreros Autlán aus dem Verein CD Morumbi; gespielt wurde in zweiter und dritter Liga. Als Präsident Flores im Juni 2008 plötzlich hinwarf, offenbarten die Papiere zwei weitere Klub-Partner: Rafa Márquez sowie dessen Ex-Nationalteamkollegen Miguel Zepeda.

Die Kickerbranche wird umdenken müssen

Zepeda (traf 1999 zweimal bei Mexikos 4:3-Confed-Cup-Finalsieg gegen Brasilien) wurde Monate später erneut aktenkundig: als Augenzeuge, wie sein früherer Profikollege David Mendoza mit drei Schüssen getötet wurde. Das Opfer steuerte im Herbst 2008 nach einem Stadionbesuch in Jalisco einen mit vier weiteren Personen besetzten Geländewagen. Die Kugeln galten nur ihm, alle anderen blieben unverletzt; neben Miguel Zepeda auch Omar Caro Urias, Raúl Flores Castro und Víctor Manuel Carranza Zepeda. Der Mord an Mendoza, der seine Karriere mit Márquez und Zepeda im Heimatklub Atlas Guadalajara begann, blieb ungeklärt. Was sich nun ändern könnte: Auch zwei der damaligen Autoinsassen, Caro Urias und Carranza, stehen auf der US-Liste zum Flores-Kartell.

Nur ein nationales Problem? Das ist eine der offenen Fragen. Mexikos Syndikate operieren weltweit, das Einfallstor für Kokain-Exporte nach Europa ist Spanien. 2005 konfiszierte die Polizei mit Hilfe der US-Drogenfahndung DEA mehr als zwei Tonnen Kokain des Sinaloa-Kartells. Die "Operación Tacos" brachte auch einen Anwalt in Barcelona hinter Gitter; in seinem Büro hatten die Fahnder Hinweise auf einen geheimen Bargeldtransfer von 5,5 Millionen Euro gefunden. Am Flughafen Barcelona wurden mehrere Mexikaner mit diesem Geld gefasst, auf dem Weg zu einem Privatjet. Auch bei anderen Festnahmen in Barcelona fanden sich Millionen.

Der wegen Geldwäsche für mexikanische Kartelle verurteilte Anwalt hat engste Geschäftsdrähte zu einem früheren Sozius - der wiederum fungierte von 2010 bis 2014 als Direktor des FC Barcelona. Das war die Ära des Skandalpräsidenten Sandro Rosell, der seit Mai im Gefängnis sitzt. Ihm werden kriminelle Finanzdelikte in globalem Rahmen vorgeworfen, zudem soll er an WM-Vergaben des Weltverbands Fifa gedreht haben. Rosell, sein früherer Barca-Direktor und der Sinaloa-Geldwäscher waren über Geschäfte vernetzt, die Spaniens Justiz bis heute beschäftigen.

Auch Sichtungsreisen von Beratern nach Lateinamerika dienten schon als Tarnung

Klein ist die Schar der Herrscher in der vermeintlich riesigen Fußballwelt; wie das so ist in Geschäftsfamilien. Und in den Drogenfällen Spaniens ist der Fußball zuweilen sogar mittendrin. Nicht nur, weil Kokain die Modedroge in manchen Spielerkreisen ist - wie Dopingfälle belegen, die vorwiegend in den reichsten Ligen der Welt auftreten: Englands Premier League und Spaniens Primera Division.

2009 sprengte die "Operación Ciclon" ein Syndikat, das eine Tonne Kokain im Wert von 32 Millionen Euro auf den Kontinent schleusen wollte. Neun Jahre Haft erhielten zwei frühere Erstligaprofis; ein Ex-Profi von Vallecano wurde freigesprochen. Im Gegensatz zu den Spielerberatern Pablo Acosta und Zoran Matijevic. Letzterer galt als Bandenchef; zugleich war er als Vermittler für eine der weltgrößten Spieleragenturen tätig. Matijevic nutzte den Fußballjob für zahlreiche Sichtungsreisen nach Lateinamerika. Das war die perfekte Tarnung, erklärten die Ermittler: Der dauerpendelnde Fußballagent sei bei den ständigen Zollkontrollen gar nicht aufgefallen.

Die Kickerbranche, im Kern ja selbst ein oft dubioses, transnationales Geldnetzwerk (siehe die Fälle Messi, Ronaldo, Neymar etc.), wird umdenken müssen. Wie im Fall der Fifa greifen zunehmend US-Behörden ein. Das Amt für ausländische Vermögenskontrolle (OFAC) hat Márquez' Geschäfte stillgelegt, mit ihm darf kein gesetzestreuer US-Bürger mehr wirtschaften, keine Bank oder andere Unternehmen.

Das klingt harmloser, als es ist. Die Auswirkungen dieser Totalsperre - die im Kern gegen Terrorfinanzierung gerichtet ist - sind enorm: für jeden, der mit Márquez zu tun hat. Schon bald kann es den FC Atlas treffen, der das Gehalt des Profis zahlt und vom US-Konzern Coca-Cola gesponsert wird; ebenso wie Mexikos Nationalverband FMF. Überweist der seinem Kapitän nur noch einen Peso, können alle Werbe- und TV-Partner in Not geraten, die ihre Beträge in Dollar überweisen, in den USA sitzen - oder dort besonders starke Geschäftsaktivitäten entfalten. Zum Beispiel Adidas, der Topsponsor und Ausrüster des mexikanischen Verbandes.