Als der Chefredakteur mit dem Titel zufrieden war und das Layout die Seiten für die Druckerei freigegeben hatte, lief auch an diesem – für die Redaktion der Süddeutschen Zeitung ganz und gar außergewöhnlichen – Tag alles reibungslos. Diese seit Jahrzehnten eingespielte Maschinerie, die es auf wundersame Weise möglich macht, dass Buchstaben, die kurz vor Redaktionsschluss um 17.15 Uhr in einem Hochhaus im Münchner Osten noch hektisch in einen Computer getippt werden, schon wenige Stunden später auf dünnem, grauem Papier gedruckt an einem Kiosk am Hauptbahnhof ausliegen, diese Maschinerie hatte auch an jenem Sonntag reibungslos funktioniert.

Es war der Tag, an dem die SZ die „Panama Papers“ veröffentlichte. Hunderte Journalisten aus aller Welt hatten zuvor monatelang an Daten aus dem Leak recherchiert, das der Süddeutschen Zeitung zugespielt worden war.

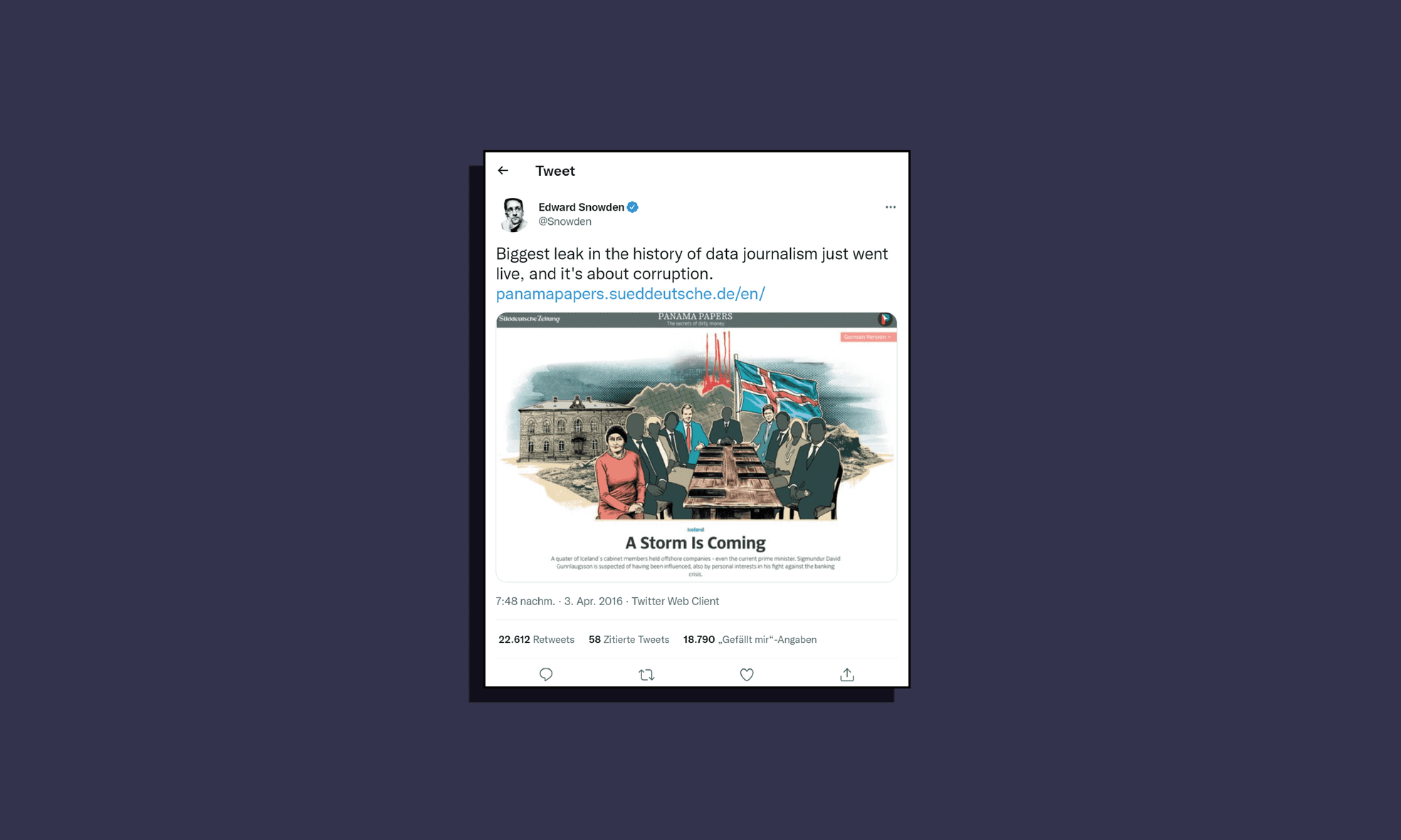

Die Software war ein Experiment, das bei seiner ersten Anwendung funktionieren musste: Es gab keine Erfahrung, geschweige denn Routine mit der Veröffentlichung, es gab nicht einmal einen Knopf, auf dem „veröffentlichen“ stand. Dafür gab es enormen Zeitdruck: Wegen der Sperrfrist durften die Geschichten nicht vor 20 Uhr, sollten aber auch möglichst nicht nach 20 Uhr erscheinen. Deshalb saß an jenem Abend, als im Hauptbahnhof die gedruckte SZ schon an die Kioske geliefert wurde, im 22. Stock des SZ-Hochhauses ein angespannter Entwickler und begann, händisch Codezeilen einzugeben und damit eine Geschichte nach der anderen zu veröffentlichen, als letztes die Landing Page, auf der alle Recherchen zu finden sein sollten.

Das Experiment glückte, wenige Minuten später twitterte der bekannte Whistleblower Edward Snowden den Link zur SZ-Geschichte, und die „Panama Papers“ waren in der Welt.

Lange bestand die SZ-Redaktion fast nur aus Schreibern. Das änderte sich langsam ab den späten 90er-Jahren: Es kam eine erste Bildredakteurin zur Süddeutschen Zeitung, und nach und nach entstanden visuelle Abteilungen, die das Erscheinungsbild der gedruckten Zeitung immer stärker prägten: das Layout, die Art Direction, die Bildredaktion und die Infografik.

Lange Zeit funktionierte Online-Journalismus wie Print-Journalismus, mit dem Unterschied, dass die Texte nicht nur einmal am Tag aktualisiert werden konnten, sondern jederzeit. Zu den Texten wurde vielleicht noch ein Bild gestellt oder zwei, so wie in der gedruckten Zeitung, für mehr war die Internetverbindung ohnehin zu langsam und das Redaktionssystem technisch nicht gerüstet.

Das war aber nicht das einzige Problem. Das Digitale versprach nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für den Journalismus: Texte lesen wie in der Zeitung und gleichzeitig bewegte Bilder sehen wie im Fernsehen, dazu Grafiken, die sich durch Interaktion verändern ließen – all das gab es, aber keine Antwort auf die Frage: Wie bringen wir Bilder, Videos, Grafiken und Text zusammen, wenn wir doch so viel weniger Platz haben als auf einer Zeitungsseite?

Die Antwort auf die Frage ist eigentlich gar nicht so kompliziert: Fotos, Grafiken, Animationen müssen sich mit dem Text zusammen in eine Geschichte fügen. Diese einfache Erkenntnis hat den digitalen Journalismus in den vergangenen Jahren grundlegend verändert, auch bei der SZ. Was dafür nötig ist? Mehr Teamwork und unterschiedliche Fertigkeiten.

Am Visual Desk sitzen nun Infografikerinnen neben Bildredakteuren und Layoutern, Entwicklerinnen neben Designern und Illustratoren, Tag für Tag entstehen zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Fachressorts neue, bildstark erzählte Reportagen oder Analysen, die mithilfe von Infografiken Zusammenhänge verständlicher machen.

Was das konkret heißt, lässt sich recht anschaulich daran zeigen, wie die SZ den Krieg in der Ukraine vom ersten Tag an begleitet hat.

Am Abend des 24. Februar erschien die erste aufwendige Rekonstruktion dessen, was an jenem Tag passierte. Sieben Kolleginnen und Kollegen, darunter nicht nur erfahrene Politikredakteure, sondern auch eine Datenjournalistin, ein Infografiker, ein Entwickler und eine auf Verifikation von Bildern spezialisierte Kollegin haben an der Geschichte mitgearbeitet.

Um die Welt zu verstehen, sind manchmal Bilder nicht weniger wichtig als Worte. Und das gilt nicht nur in Kriegszeiten.

Wir nutzen Fotos und Videos, Illustrationen und Infografiken, statisch, bewegt oder animiert, um unseren Leserinnen und Lesern die Pandemie zu erklären und die Zusammenhänge bei Inflation und Energiekrise verständlicher zu machen. Wir verwenden sie für die ganz großen Themen. Allen voran die Klimakrise, für die wir mit einem eigenen Team den SZ-Klimamonitor betreiben. Aber auch für die kleineren Geschichten: Schmucktrends im Rap, Wandern in Südtirol oder Frauen im arabischen Film.

Diese Geschichten sind heute redaktioneller Alltag, können von einem Tag auf den anderen entstehen, wären aber vor einigen Jahren nur mit sehr hohem Aufwand möglich gewesen. Die ersten digitalen SZ-Projekte vor den „Panama Papers“ kosteten noch mehrere Wochen an Entwicklungszeit.

Das bringt uns zurück zum Anfang und zu dem Programmierer, der sich um die Veröffentlichung der „Panama Papers“ kümmerte.

Heute ist das Programm so gut, dass es in einem weltweiten Wettbewerb zum besten Storytelling-Werkzeug für Journalisten ausgezeichnet worden ist. Einen Knopf, der es auch Redakteurinnen und Redakteuren erlaubt, Geschichten selbst zu veröffentlichen, den gibt es auch.Vor allem aber die Möglichkeit, jeden Tag besseren digitalen Journalismus für unsere Leser zu machen.