Werkstatt Demokratie

So geht gutes Regieren

Wie muss sich Regierungsarbeit jetzt und nach der Corona-Krise verändern? Und was ist grundlegend wichtig für das gesellschaftliche Miteinander? Ideen aus der Werkstatt Demokratie.

Masken, Kontaktbeschränkungen, Isolation –

immer wieder neue Regeln, immer wieder neu anpassen. Wir leben seit Monaten im Ausnahmezustand, privat und auch politisch. Das Coronavirus hat dem alten Sponti-Spruch neue Aktualität verliehen: Das Private ist politisch, jetzt erst recht. In der Corona-Krise fährt die Politik auf Sicht, trifft Entscheidungen, die sich im Nachhinein als falsch herausstellen, regiert in nie gekanntem Ausmaß in unseren Alltag hinein. Und löst damit bei vielen Wut und Widerstand aus.

Die Krise und das anstehende sogenannte Superwahljahr sind zwei gute Anlässe, um ganz grundsätzlich zu überlegen (und darüber zu streiten), was gutes Regieren eigentlich ausmacht. Vermutlich deswegen haben sich mehrere Tausend Leserinnen und Leser in der Werkstatt Demokratie via Online-Abstimmung für die Frage „Was bedeutet gutes Regieren im 21. Jahrhundert?“ entschieden. Darauf gute Antworten zu finden, war das Ziel bei dieser fünften Runde des Projekts, die die SZ mit der Nemetschek-Stiftung und der Akademie für Politische Bildung in Tutzing organisiert hat. Die SZ-Redaktion hat dazu recherchiert, in der vergangenen Woche einen Schwerpunkt publiziert und Online-Diskussionen gestartet.

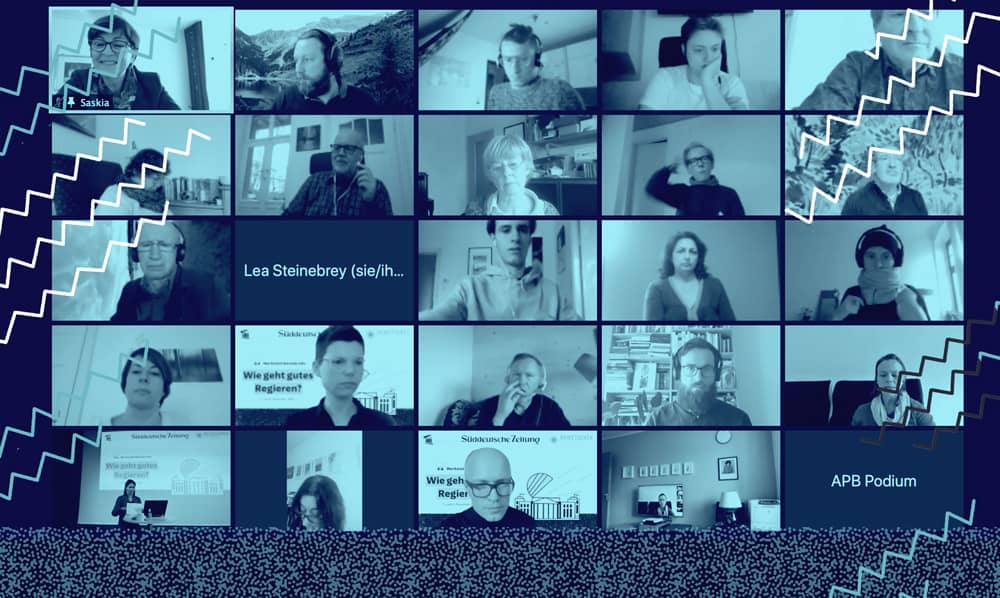

Zum Abschluss der Themenwoche trafen sich am Wochenende etwa 50 Personen, um in Video-Workshops zu diskutieren, wie sie eigentlich regiert werden wollen – jetzt und in Zukunft. Gutes Regieren jedenfalls, das wurde auch in den Online-Diskussionen auf SZ.de betont, sei keine Selbstverständlichkeit: „Demokratie beinhaltet immer eine kontroverse Diskussion über den besten Weg zu einem Ziel, was dem demokratischen Gemeinwohl am meisten dient“, schreibt dort jemand. Bei der Werkstatt Demokratie steht genau das im Mittelpunkt: miteinander reden, sich austauschen, Streit wagen und Lösungsideen suchen. Weil die Demokratie, jetzt erst recht, darauf angewiesen ist, dass alle mitmachen beim Bessermachen.

Wie in den Workshops am Samstag, in denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Vorschläge und Fragen entwickelt haben, mit denen sie am Sonntag prominente Politikerinnen und Politiker in einer Zoom-Konferenz konfrontiert haben. Neben der SPD-Bundesvorsitzenden Saskia Esken waren der EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU) für die europäische und Münchens zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) für die kommunale Ebene zugeschaltet.

Auf dieser Seite sind all die Ideen aus den Arbeitsgruppen, die Reaktionen der Politiker und Politikerinnen, die Anregungen aus den Online-Diskussionen und die Rechercheergebnisse der Themenwoche zusammengetragen. Vier überwölbende Thesen lassen sich daraus ableiten – und in den Sprechblasen darunter finden sich die dazu passenden, teils ganz konkreten Verbesserungsvorschläge der Menschen, die diesmal bei der Werkstatt Demokratie mitgemacht haben. Vielen Dank.

These 1: Die Regierten machen das Regieren besser

Bürgerbeteiligung, Engagement, Mitsprache auch jenseits von Wahlterminen ist allen in der Werkstatt ein großes, vielleicht das größte Anliegen. „Wir wünschen uns, dass der Staat Macht abgibt und die Bürgerinnen ermächtigt“, sagt Teilnehmerin Maike Dieckmann. Das sei im Kindergarten genauso möglich wie auf der großen politischen Bühne. Von Barbara Meyn aus einer Arbeitsgruppe nach ihrer Haltung dazu gefragt, sagt die SPD-Vorsitzende Saskia Esken zwar die Politikerinnensätze, dass Teilhabe natürlich wichtig sei. Und dass es Corona mit sich bringe, auch auf neue Formate umzusteigen, die eine bessere Partizipation ermöglichten. Sie belegt das aber glaubhaft mit ihrer eigenen Erfahrung: Auch die Bundes-SPD setze jetzt eher darauf, mit den Leuten via Zoom oder Webex zu sprechen, als im Hausblatt Vorwärts zu schreiben. Man lade die Kreisvorsitzenden jetzt nicht mehr einmal im Jahr ins Willy-Brandt-Haus ein, „sondern wir machen’s im Netz, und zwar einmal im Monat“, und das sei „sehr wertvoll“.

Viel verspricht man sich auch von dem noch relativ jungen Konzept der Bürgerräte – sowohl die Bürger selbst wie auch die Politik, allen voran Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der sie in der SZ kürzlich als „einen wichtigen Ansatz“ bezeichnete, um „unsere parlamentarische Demokratie zukunftsfähig" zu machen. Weil die Bindung zwischen Wählern und Gewählten und die Kraft der Parteien schwächer geworden sei. Und weil Studien zeigen, dass sich vor allem sozial schlechter Gestellte abwenden und wenig Vertrauen in die Politik haben. Um dem entgegenzuwirken, sollen die Bürgerinnen und Bürger nun selbst stärker politisch eingebunden werden und mehr mitreden können. Empfehlungen erarbeiten als Entscheidungshilfe für Politiker - darum geht es zum Beispiel auch beim nächsten bundesweiten Bürgerrat in Deutschland 2021. Die Teilnehmer eines solchen Bürgerrats werden in einem mehrstufigen Verfahren ausgelost. So soll gewährleistet werden, dass sich eben nicht nur ohnehin politisch Engagierte treffen, sondern sehr verschiedene Menschen aus unterschiedlichen Regionen und Milieus - die ein „Mini-Deutschland" bilden. Die Bürgerräte können und sollen die repräsentative Demokratie zwar nicht ersetzen, aber sie können sie sinnvoll ergänzen. Sie dürfen halt „kein Marketing-Gag sein“, sagt Clemens Sandhöfer, der sich aus Linz in eine Arbeitsgruppe zugeschaltet hat.

Wie man das verhindern kann und mehr zum Thema Bürgerräte lesen Sie hier:

Zudem müsse Bürgerbeteiligung attraktiver werden – Bürgerinitiativen haben oft das schlechte Image derer, die vor allem dagegen sind. Deswegen und um Raum für Engagement zu schaffen, haben die Teilnehmenden der Werkstatt auch angeregt, es finanziell und strukturell zu unterstützen, wenn Menschen sich politisch einbringen. Ein Äquivalent zum Bildungsurlaub einführen, lautete ein Vorschlag. „Eine gute Regierung befördert dieses Engagement innerhalb der Bevölkerung, sie hört zu, erklärt, nimmt mit, lässt niemanden allein. Darin besteht der grundsätzliche Unterschied zu Autokratien, die Bürgerbeteiligung als Aufmärsche inszenieren und gegenteilige Meinungen unterdrücken“, hieß es auch in der Online-Diskussion der Themenwoche.

Das hat sich auch Münchens grüne Bürgermeisterin Katrin Habenschaden zu ihrem Amtsantritt im Frühjahr auf die Fahne geschrieben. Man müsse sich für mehr Bürgerbeteiligung stärker digitalen Formaten zuwenden. Um mehr junge Menschen zu erreichen und solche, die keine Möglichkeit hätten, sich bei einer Bürgerversammlung „vier Stunden in eine Turnhalle“ zu setzen, weil sie etwa alleinerziehend seien. Man könne auch digital Stimmungsbilder einholen und dann versuchen, das auch umzusetzen wie den Antrag bei einer analogen Bürgerversammlung. Die Pop-up-Radwege im Sommer in München etwa seien von einer Online-Befragung begleitet gewesen.

Das Mitmachen und -reden könne man schon von klein auf üben, Demokratie müsse gelernt und geübt werden werden, finden die Teilnehmenden, nicht nur in Jugend- und Seniorenräten. Sie schlagen politische Bildung schon im Kindergarten vor und Mitspracherecht in der Schule. „Meine Utopie wäre ein Staat, der die Jüngeren mit in die Demokratie nimmt. Zum Beispiel entscheiden dann die Kinder, in welcher Farbe in der Schule die Wände gestrichen werden“, sagt François Bry.

Mit Wandfarbe ist es natürlich nicht getan. Die Diskutanten forderten auch, die frühe Differenzierung im Bildungssystem zu beenden, um einen heterogenen Austausch so lange wie möglich zu erhalten. Auch nach der Schule soll der Staat dann Räume zum Diskutieren schaffen – etwa Debattierklubs, wie es sie an weiterführenden Schulen gibt. Das Ziel: Erwachsene aus ganz verschiedenen Bevölkerungsgruppen zusammenbringen. Weil diese Begegnungsorte weniger würden oder sich mehr und mehr ins Netz und in die Filterblasen verlagerten – eine Sorge, die viele in der Werkstatt Demokratie umtrieb. „Das tut weh, aber man muss sich dem aussetzen“, sagte Nicolai Kowalski und meinte damit den Streit mit Menschen, die „diametral andere Vorstellungen haben“. Man sei bequem geworden, scheue die Auseinandersetzungen außerhalb der Blase. „Wir brauchen alle (wieder) mehr Mut, eine andere Meinung zu haben und die zu artikulieren. Wir müssen es (wieder) mehr riskieren, auch mal auf die Schnauze zu fliegen, wenn wir eine Meinung nicht so stehen lassen wollen“, so ein Fazit, das im Workshop notiert wurde.

These 2: Gutes Regieren muss gut erklärt werden

Widerspruch ist dringend nötig, denn mit den Corona-Leugnern und „Querdenkern“ ist die alte Debatte um Filterblasen und Echokammern wieder hochgekocht. Weil sich viele Kritiker in digitale und auch rhetorische Schutzräume zurückziehen, wo Widerspruch nicht stattfindet, sei es in sozialen Medien oder auch in Messengerdiensten wie Telegram. Oft genug radikalisieren sie sich unter der monolithischen Dauerbeschallung, die gesamtgesellschaftliche Debatte ebenso wie „die Politik“ erreicht sie nicht mehr.

„Ich mache mir Sorgen, nicht, weil die Politik schlechter wird“, sagt der EVP-Fraktionsvorsitzende Manfred Weber. Was ihn am meisten umtreibe, sei die Gefährdung der Demokratie durch soziale Medien und unsere Kommunikationssysteme: „Es kann nicht sein, dass Algorithmen dazu führen, dass wir uns alle nur noch in unserer Blase bewegen.“

Entsprechend fordert der CSU-Politiker eine gesetzgeberische Bremse für digitale Kommunikation:

SPD-Politikerin Esken schlägt in eine ähnliche Kerbe: Menschen, die in ihren Filterblasen etwa auf Telegram gefangen seien, seien kaum mehr zu erreichen. Bei Verschwörungsmythen wie jenen etwa der „QAnon“-Anhänger steht auch Esken „ein bisschen ratlos davor“ und hat „keinen rechten Ansatz mehr, mit jemandem zu sprechen“:

Was aber ist mit denen, die noch zuhören? Die Vermittlung von politischem Handeln, die Kommunikation darüber war ein weiterer Schwerpunkt in den Debatten der Werkstatt Demokratie. Gerade in der Corona-Krise, so die Feststellung in einigen Arbeitsgruppen, haben sich Schwachstellen gezeigt. Von Seiten der Politiker werde oft vor allem in Appellen kommuniziert, was zu Gegenwehr führe. Regierung und Regierte seien teils auseinandergedriftet – nach einem „fast magischen Moment der Gemeinschaft“ zu Beginn der Krise werde jetzt wieder eher gegeneinander agiert.

Aus Trotz, aber auch aus Unverständnis heraus, weil Maßnahmen nicht gut genug vorbereitet und erklärt werden. Lukas Rudischhauser berichtet vom geplanten Besuch der Schwester seiner Freundin in Berlin und den offenen Fragen angesichts des Paragrafen-Wirrwarrs der Infektionsschutzverordnungen, die nur nach Beratung mit einem befreundeten Juristen zu klären waren. (Digitalisierung könnte hier übrigens helfen, mehr dazu hier.) „Natürlich müssen die Verordnungen selbst eine gewisse Komplexität haben“, sagte Rudischhauser. „Aber es würde einen ja auch keiner daran hindern, sie an die Bürger in anderen Formen zu kommunizieren, mit einem Flowchart zum Beispiel.“

Um solche Effekte zu vermeiden, hat Platon schon vor mehr als 2000 Jahren vorgeschlagen, Gesetzen sogenannte Proömien vorauszuschicken, einleitende Vorreden also, in denen erklärt wird, was dann kommt. „Ebendiese Bemühung um Erklärung vermisse ich nicht nur bei Corona-Maßnahmen, sondern in unserer Politik allgemein. Gesetze werden verkündet und eben nicht im Dialog verständlich gemacht. In einem platonischen Staat würde großer Wert darauf gelegt, auch Zweifler zu überzeugen“, sagt Barbara Zehnpfennig, Professorin für Politische Theorie und Ideengeschichte, in einem Interview in der Werkstatt-Themenwoche.

Kommunikationsprobleme und -widersprüche gab es auch beim Mund-Nasen-Schutz, und der Widerstand gegen die Maske dürfte eng damit verquickt sein. „Zur Akzeptanz der Maskenpflicht hätte es sicher viel beigetragen, wenn man einfach gesagt hätte, wie es war“, sagte die Schülerin Luise Senst, als es um die anfänglichen Zweifel des Robert-Koch-Instituts an der Wirksamkeit ging – und die gleichzeitigen Sorgen, dass gerade im medizinischen Bereich ein Mangel entstehen könnte. Auch der Sozialpsychologe Florian Kutzner erklärt in einem Beitrag aus dem Themenschwerpunkt, dass Politiker in Krisensituationen gar nicht zu viel erklären können, weil eine enorme Anpassungsleistung von einer ganzen Gesellschaft verlangt werde. „Die Menschen in Deutschland haben im Vergleich zu anderen Ländern großes Vertrauen in die Institutionen. Um das aufrechtzuerhalten, sollten Politiker aber offener kommunizieren, als sie es in den vergangenen Monaten getan haben.“

Mehr dazu, was sich am Beispiel des Streitthemas Maske in der politischen Kommunikation zeigt, lesen Sie hier:

Politik muss demnach gar nicht alles richtig machen – aber offen sagen, was falsch gemacht wurde. Und ebenso offen sollten Politiker damit umgehen, was man nicht weiß und warum man für oder gegen etwas und damit auch für oder gegen jemandes Interessen entscheidet. Denn auch das Thema Lobbyismus trieb viele Teilnehmende um, also: Wie kommen Gesetze zustande, wer nimmt Einfluss, wer trifft wen im Vorfeld? Die Diskussion ging bis hin zu der Frage, ob man Politiker nicht aus dem Parlament werfen könne, die offensichtlich weniger die Interessen der Bürger als die mächtiger Interessengruppen vertreten. SPD-Chefin Esken verwies an dieser Stelle zwar darauf, dass Interessenvertretung kaum messbar sei und FDP-Wähler sicher auch der Meinung seien, dass sie selbst nicht deren Interessen vertrete. Was das geplante Lobbyregister, das auf heftigen Widerstand der Union stoße, und das Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetz anbelange - „da bin ich ganz auf Ihrer Seite“.

Andere Forderungen in der Werkstatt Demokratie gingen deutlich über das intensiv diskutierte Thema Transparenz hinaus. Eine Idee für besseres Regieren war etwa eine Art Rechenschaftsbericht für gewählte Politikerinnen und Politiker. Abgeordnete könnten beispielsweise im Vorhinein drei Themen oder Vorhaben für ebendiese Legislaturperiode präsentieren, erklärte Cleo Groll. „Das hätte den Vorteil, dass Bürger*innen sehen könnten, wofür diese stehen und was umgesetzt wurde.“ Und wenn es nicht geklappt habe, könnten sie erklären, warum und was sie anders machen wollten. Das mache Politik nachvollziehbar und für Bürger und Bürgerinnen besser greifbar.

Und in die andere Richtung könnte das genauso funktionieren: Damit das Vertrauen zwischen Staat und Volk wachse, schlug Maike Dieckmann stellvertretend für ihre Gruppe vor, dass Politikerinnen und Politiker Praktika in verschiedenen Bereichen machen sollten, also etwa Innenminister Horst Seehofer bei der Polizei. Eine unbeabsichtigte Steilvorlage für die Bürgermeisterin Katrin Habenschaden, die auf die entsprechende Frage erwiderte, das im Wahlkampf durchaus gemacht zu haben, bei einem Pflegedienst, im Kindergarten: „Das, was man da lernt, kann man sich nirgends anlesen“, sagte Habenschaden.

These 3: Regeln können Freiheit schaffen

Im Jahr 2020 ist „Freiheit“ zum Kampfbegriff geworden. Mit dem Argument, dass ihre persönliche Freiheit eingeschränkt werde, weisen Demonstrierende die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zurück. Plötzlich werden Widersprüche diskutiert, die früher keine waren: Freiheit versus Solidarität. Freiheit versus Gesundheit. Freiheit des Einzelnen versus Wohlergehen der vielen. Tatsächlich lässt sich Freiheit aber auch als ein Grundwert verstehen, der nicht das Gegenteil von Solidarität ist, sondern deren Folge.

In der Pandemie, schreibt SZ-Redakteur Sebastian Gierke in seinem Essay zur Themenwoche, werde „Freiheit nur noch als das Recht auf Rücksichtslosigkeit verstanden“. Sie verkomme „zu einer Befürwortung des freien Unternehmertums“ und sei für viele „zur Last, zu einer Pflicht geworden, für manche sogar zu einer Bedrohung“. Hier offenbare sich, argumentiert Gierke, „die existenzielle Dimension des Problems: Das, was unsere Art zu leben im Kern ausmacht, erzeugt nicht mehr vor allem Optimismus, nicht mehr vor allem Zukunftszugewandtheit, sondern immer stärker Angst und Wut“.

Den gesamten Essay zum Liberalismus lesen Sie hier:

Freiheit als „Art zu leben“, Freiheit als ein Gut, das staatlich geschützt werden kann: Ähnlich argumentiert Manfred Weber bei der Werkstatt-Demokratie-Abschlussveranstaltung. „Wenn ich davon spreche, in welcher Welt ich leben will, dann ist das für mich der European Way of Life“, sagt der EVP-Chef. Damit meint er etwa Errungenschaften wie soziale Marktwirtschaft, Rechtsstaatlichkeit, die abgeschaffte Todesstrafe. Demokratie und Freiheit aber seien nicht „automatisch Gewinnerformen”, was sich daran zeige, dass auch autoritär regierte Staaten wirtschaftlich erfolgreich seien (mehr zu Europa und Nationalstaaten finden Sie hier).

Diese Freiheit muss auch mit Regeln geschützt werden – und mit verantwortungsvoller Sozialpolitik, die die Menschen schützt. Braucht es also einen „starken“ Staat oder „mehr" Staat, um sowohl diese Freiheit als auch Gemeinwohl zu bewahren und zu befördern? Oder „weniger“, einen „schwachen“ Staat? Also: Sollten viele Bereiche des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenlebens staatlich reguliert werden? Oder sollte sich die Regierung zurückhalten?

Maskenpflicht, Lockdown, Regeln zu privaten Zusammenkünften: Während der Pandemie greifen Regierungen in neue Bereiche des persönlichen Lebens ein. Umso heftiger wird während der Corona-Krise die Frage nach dem starken und dem schwachen Staat debattiert – und das auch in dieser Runde der Werkstatt Demokratie. Der Staat dürfe kein Unternehmer werden, argumentiert die Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing Ursula Münch bei der Diskussionsveranstaltung. Der Sozialstaat in Deutschland sei bereits auf hohem Niveau ausgebaut. Der Staat müsse gleichzeitig schützen und Freiräume schaffen – noch mehr Staat würde diese Balance stören. Wir bräuchten durchaus „viel Staat“, aber auch, um gegebenenfalls mehr Markt zu haben, denn der Staat richte ebendiese Märkte ein, hält der Soziologieprofessor Stephan Lessenich dagegen und kritisiert die Gegenüberstellung grundsätzlich: „Wir brauchen nicht mehr oder weniger Staat, wir brauchen einen anderen Staat.“ Der Staat habe die Märkte entfesselt, es brauche eher eine Transformation des Staatsinterventionismus als eine staatlich inszenierte Marktliberalisierungspolitik.

Ähnlich hat auch SZ-Autor Stefan Braun in seinem Beitrag zur Themenwoche kommentiert, es wäre falsch, nach der Corona-Krise, „in welcher der Staat besonders dominiert hat, das Pendel in die andere Richtung ausschlagen zu lassen. Die Rolle des Staates also massiv zurückzudrängen und zentrale öffentliche Aufgaben gar ganz in private Hände zu geben“. Denn der Staat habe vor der Krise „zu viel unerledigt gelassen, als dass er sich nach Corona einfach wieder zurückziehen könnte“: „Zentrale Bauteile der lebenswichtigen Infrastruktur in den Schulen, im öffentlichen Verkehr und bei der digitalen Ausstattung waren in einem miserablen Zustand“, so der Autor.

SZ-Leser Andreas Rumler, der Braun im „Pingpong der Positionen“ Kontra gab, argumentierte dagegen: „Jeder Staat, der durchgängig und dauerhaft im Sinne des Gemeinwohls arbeiten soll, muss zwingend schwach sein, um die Bürger zu schützen und ihnen die Möglichkeit der realen Beteiligung zu geben. Nur hier ist das Volk tatsächlich Souverän und in seinen Freiheiten geschützt.“ Dieser schwache Staat müsse allerdings „auch wissen, wie er seiner Fürsorgepflicht nachkommt“.

Den gesamten Schlagabtausch zwischen SZ-Autor und -Leser finden Sie hier:

„Der Staat soll dort eingreifen, wo es um die Gemeinschaft, Zukunft, Grundbedürfnisse geht”: So lautet das Fazit eines der Werkstatt-Demokratie-Workshops. Bei manchen Themen könne nur die Politik durchgreifen – was ja nicht heiße, dass Bürgerbeteiligung vernachlässigt werden solle. In einer anderen Gruppe argumentierte der Teilnehmer Niklas Braun, dass Freiheit nur so weit gehen könne, wie sie anderen nicht schade.

Was ist wichtiger: Freiheit des Einzelnen oder Gesundheit der vielen? Was ist „Freiheit“ überhaupt? Und welchen Sinn haben diese Überlegungen? Selten hat sich unsere Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten in einer Situation befunden, in der sich so große Fragen unmittelbar auf den Alltag übertragen ließen. Dabei sind viele dieser großen Fragen schon einmal beantwortet worden: Mit ihnen beschäftigen sich Philosophen seit Jahrhunderten. Was würden berühmte Denker, die sich mit gesellschaftlichen Dilemmata und gutem Regieren beschäftigt haben, zur Corona-Krise sagen?Das war eine Fragestellung, der sich SZ-Autoren in der Werkstatt gewidmet haben.

Karl Popper sagt zur Freiheit, die etwa die „Querdenken“-Initiativen so massiv bedroht sehen: „Ich bin zu gewissen Einschränkungen durch den Staat völlig bereit, vorausgesetzt, dass die mir verbleibende Freiheit durch den Staat geschützt wird; zum Beispiel muss ich meine ‚Freiheit‘, andere anzugreifen, aufgeben, wenn ich wünsche, dass der Staat meine Verteidigung gegen Angriffe unterstützt.“ Georg Wilhelm Friedrich Hegel „würde auf die Notwendigkeit und die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen schauen und jede einzelne Beschränkung im Hinblick auf ihren Beitrag zum Allgemeinwohl bewerten”, meint Dina Emundts. Sie ist Professorin für Geschichte der Philosophie an der Freien Universität Berlin und Präsidentin der Internationalen Hegelvereinigung. „Solange klar ist, dass das dem Gemeinwohl dient, darf der Staat eingreifen, muss es vielleicht sogar, damit – und das ist die philosophische Pointe – die individuelle Freiheit jedes Einzelnen gewahrt wird.”

Mehr Ratschläge großer Denker lesen Sie hier:

These 4: Gutes Regieren folgt guten Absichten

Was ist gutes Regieren eigentlich? Auch auf diese Frage hat die SZ unter anderem Antworten bei den Philosophen gesucht. Die Philosophin Martha Nussbaum erklärt, „dass eine Hauptaufgabe von Regierungen darin besteht, alle Menschen zu Entscheidungen in zentralen Bereichen zu befähigen – also wenn es etwa um das Leben, die Gesundheit, die körperliche Unversehrtheit, den Diskurs, politische Partizipation und Nichtdiskriminierung geht“. Eine gute Strategie für Regierende sei es, „den Menschen die Hilflosigkeit zu nehmen und ihnen zu vermitteln, dass sie selbst Kontrolle übernehmen können. Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes ist dafür ein gutes Beispiel“.

Die Frage, wie sich wohl Platon gutes Regieren vorstellte, beantwortet die Professorin für Politische Theorie und Ideengeschichte Barbara Zehnpfennig so: „Wir denken heute in westlichen Demokratien prinzipiell in den Kategorien des subjektiven Interesses und des Ausgleichs der Egoismen – das liberale Prinzip.“ Doch die platonische Philosophie folge einem ganz anderen Ansatz: „Es geht darum, individuelle Interessen und Selbstsucht zu überwinden und das objektiv Gute für alle zu finden.“ Eine Erkenntnis von Platon sei, „dass der Einzelne nicht für sich alleine steht, sondern Teil eines größeren Ganzen ist, das er auch in seinen individuellen Entscheidungen im Auge behalten muss“.

Dass Entscheidungsträger Mut zeigen, ihre gesellschaftliche Vision zu verkörpern und umzusetzen, wünscht sich Barbara Meyn. Die Workshop-Teilnehmerin bemängelt, dass politische Weichenstellungen von Wahlperioden geprägt und wahlkampftaktisch seien. Den Regierenden fehle Mut, strukturelle Veränderungen zügig anzugehen und auch unpopuläre Maßnahmen durchzusetzen. Workshop-Teilnehmer Nicolai Kowalski argumentiert, dass vor allem die Gesellschaft der Zukunft von der Politik fahrlässig ignoriert werde, zu deren Gunsten es mutige Entscheidungen etwa in der Klimapolitik geben müsse.

Manfred Weber antwortet darauf, dass zumindest auf europäischer Ebene Klimaschutz sehr ernst genommen werde und die EU immerhin für das Pariser Abkommen verantwortlich sei. Auch der Christsoziale spricht von der Zukunft der „Fridays for Future“-Generation, die „anders politisiert“ und „anders eingebunden“ sei.

Auf politischer Ebene wird das aber nur bedingt berücksichtigt. Der Staat vergesse auch in der Corona-Krise die Jungen, kommentiert Marcel Laskus in seinem Essay bei jetzt: „Natürlich war etwa die Versorgung Schwerkranker ein drängenderes Thema als die Sorgen der Jugend. Aber auch an den unter 30-Jährigen sind die vergangenen Monate nicht folgenlos vorbeigegangen. Lebensläufe wurden nicht mehr automatisch länger und beeindruckender; sie bekamen Lücken.“ Die Regierenden hätten gezeigt, „wie kreativ sie Probleme lösen können“, doch scheine „der Erfindungsreichtum ausgerechnet bei den Erfinder*innen von morgen zu enden“.

Den gesamten Essay lesen Sie hier:

Was ist gutes Regieren, und was macht eine gute Regierung aus? In der Leserdiskussion wird das als zentral genannt: „Eine gute Regierung ist divers: Sie spiegelt die unterschiedlichen Facetten der Gesellschaft wider.“ Sie „verteilt die Lasten so, dass Schwache geschont werden“. Außerdem müsse eine gute Regierung nachhaltig wirtschaften, die Umwelt schonen, nur im Notfall Schulden machen und in Kontakt mit den Bürgern bleiben. Und: „Eine gute Regierung hat neben Realismus auch Fantasie: Manche Probleme verlangen nach unkonventionellen, kreativen Antworten – zum Beispiel die Bekämpfung von Obdachlosigkeit.“

Als Saskia Esken diese Frage nach dem guten Regieren von einem Teilnehmer gestellt bekommt, geht die SPD-Chefin vor allem auf das Zusammenspiel der einzelnen Teile der Regierung ein – und die Fallstricke, die diese Teile von einer konstruktiven inhaltlichen Zusammenarbeit abhalten können. Sie bemängelt das „Silodenken“ in Regierungen und das Denken in Ressorts. Von unterschiedlichen Parteien geführte Ministerien tendierten dazu, einander zu „belauern“. Da wie auch gesamtgesellschaftlich braucht es mehr Mit- statt Gegeneinander, oder wie es ein Teilnehmer ausdrückte: „Mit den eigenen Gedanken beschäftigen ist gut – Austausch und Impulse von außen sind besser.“