"Klinikum Leer" steht vorne als Absender drauf. Und drin, dass es Probleme mit seiner Prothese gebe. Die könne wandern, es könne zu Lähmungen kommen. Die Prothese wandert? Lähmungen? Bitte was?

Was Woska da noch nicht weiß: welche Qualen ihm noch bevorstehen. Und dass die Qualen zu vermeiden gewesen wären, weil es schon vor der Operation Hinweise auf Probleme mit der Prothese gab.

Jetzt liegt Thomas Woska also wieder da. Es geht darum, die Prothese oder das, was davon übrig ist, aus seinem Rücken zu holen. Karsten Ritter-Lang ist Orthopäde und hat schon viele defekte Prothesen entfernt.

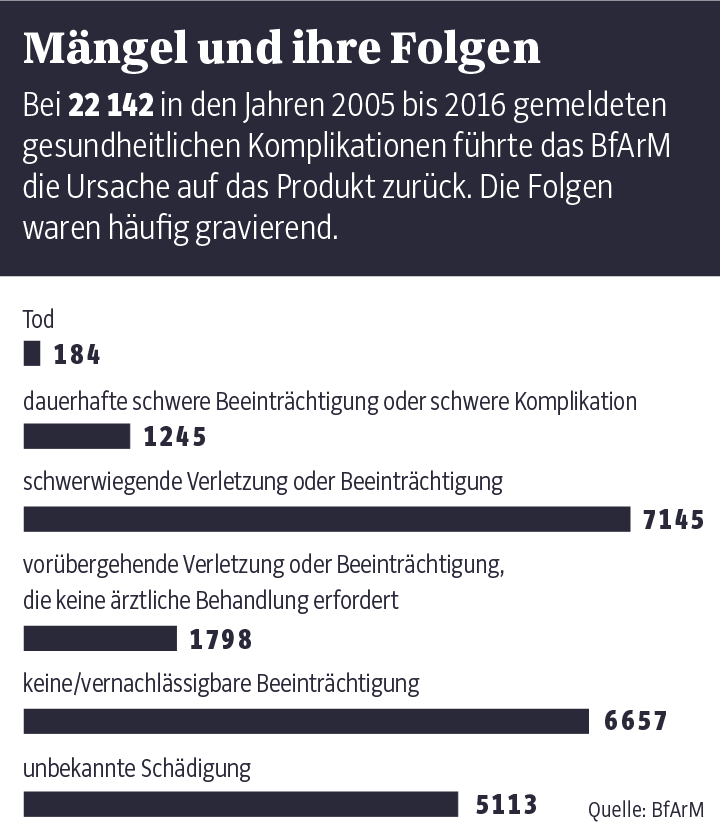

Woskas Leiden ist das Ergebnis eines kranken Systems, und Woska ist nur eines von ungezählten Opfern. Geräte und Produkte, die Menschen implantiert werden, können heilen, lindern, Leben retten. Aber das Kontrollsystem ist manipulierbar, fehlerhaft und verantwortlich für viele Tote – sehr wahrscheinlich geht die Zahl weltweit in die Zigtausende. Allein in Deutschland lassen sich seit 2005 mindestens 184 Todesfälle auf Medizinprodukte zurückführen.

Medizinprodukte sollten garantiert sicher sein. Aber garantiert ist nur der Profit für die Industrie.

Warum ist das so? Und wer sind die Leidtragenden? Für diese Recherche hat die Süddeutsche Zeitung zusammen mit NDR und WDR sowie gut 60 Medien aus aller Welt die Geschichten von ungezählten Menschen recherchiert.

Koordiniert vom International Consortium for Investigative Journalists (ICIJ) in Washington, D. C., das zuvor schon Recherchen wie die Panama Papers oder die Paradise Papers organisiert hatte, analysierten Journalisten Abertausende Dokumente, sprachen mit Patienten und Experten für Medizin, Korruption und Verbraucherschutz und konfrontierten Politiker und Unternehmen mit ihren Erkenntnissen.

Das Ergebnis dieser Recherche, die Implant Files, belegt einen Skandal, der sich Tag für Tag in Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt wiederholt – ohne dass jemand davon Notiz nimmt.

Die Implant Files

Implantate können Leben retten – oder zerstören. Über einen Medizin-Skandal, der sich Tag für Tag wiederholt.

Medizinprodukte sind ein Segen für die Menschheit. 1958 rettete zum ersten Mal ein implantierbarer Herzschrittmacher einem Menschen das Leben. Künstliche Hüftgelenke, Linsen und Hörgeräte lassen Lahme wieder gehen, Blinde wieder sehen und Taube wieder hören. Es gibt keinen Zweifel daran, dass Medizinprodukte Leben verlängern oder lebenswerter machen. Davon profitieren nicht nur ältere Menschen. Der Bundesverband Herzkranke Kinder zum Beispiel erklärte einmal, dass nicht Erwachsene am meisten von Herzschrittmachern profitierten, sondern Kinder: Sie könnten sich austoben wie gesunde Altersgenossen, die Technologie schenke ihnen ein "langes Leben".

Die Medizin-Hightech hat allerdings auch eine gefährliche Seite, wenn sie schlampig entwickelt und nachlässig kontrolliert wird, wenn also minderwertige Ware in den Körper gelangt.

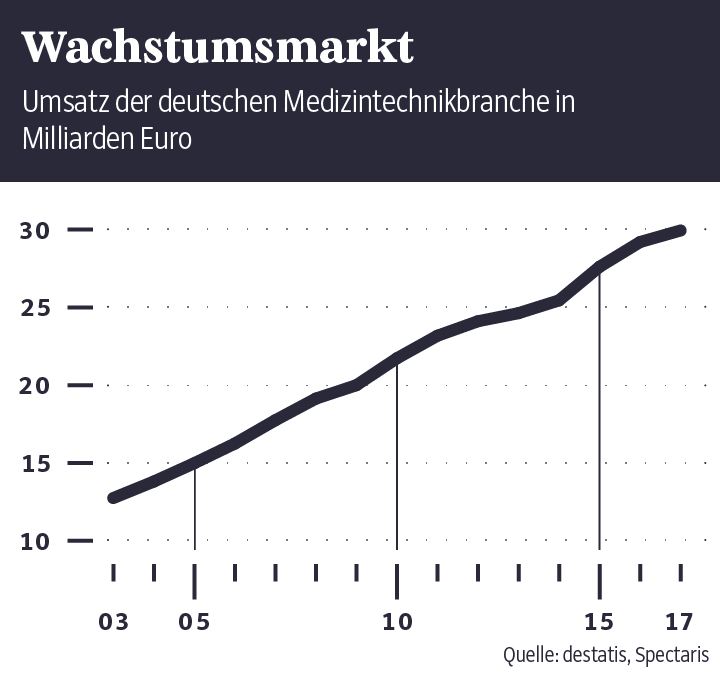

Da Menschen immer älter werden und die Forschung voranschreitet, liegt es auf der Hand, dass der Mensch sich immer mehr Ersatzteile in seinen Körper bauen lässt.

Das belegen auch die Zahlen: Das Gesundheitsministerium schätzt das Volumen des Weltmarkts auf rund 290 Milliarden Euro. Allein in Deutschland entsteht ein Umsatz von rund 30 Milliarden Euro pro Jahr.

Dass das Geschäft so gut läuft, hat aber noch einen anderen Grund: Der Markt für Medizinprodukte ist ein idealer Markt für Unternehmen. Alles ist auf Profit ausgerichtet, es locken Wahnsinnsgewinne, aber es gibt kaum bürokratische Hürden.

Möglich ist dies aufgrund des sogenannten Äquivalenzprinzips: Es erlaubt die direkte Zertifizierung eines medizinischen Produkts ohne klinische Studien oder Tests. Einzige Voraussetzung: Es muss bereits ein ähnliches Produkt auf dem Markt sein, das irgendwann einmal an Menschen getestet worden ist.

Würden die Behörden beim Automobil so verfahren, wäre - überspitzt formuliert - jedes Fahrzeug mit der Erfindung von Carl Benz automatisch für den Straßenverkehr zugelassen. Das Prinzip? Unverändert bis heute.

Diese Mängel im Zulassungsprozess führen dazu, dass Jahr für Jahr neue Medizinprodukte auf den Markt kommen, die schlecht oder gar nicht getestet wurden – und für die deshalb Patienten wie Woska, Buchholz oder Martin eine Art Versuchskaninchen sind.

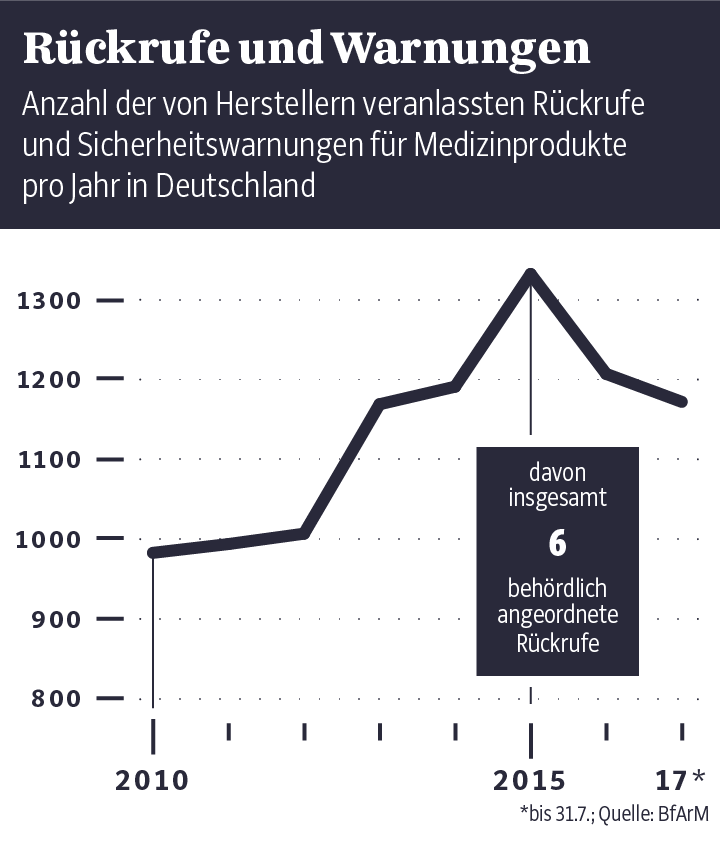

Herstellern ist es meist selbst überlassen, ob sie ihre Geräte zurückrufen. Im Schnitt werden in Deutschland etwa 1000 Medizinprodukte pro Jahr von den Herstellern zurückgerufen oder Warnhinweise dafür ausgegeben.

Das alles ist ein Skandal. Aber nur die eine Seite des Skandals.

Wie kann das sein? Warum ist es möglich, dass ein Medizinprodukt, das solche Probleme macht, in Deutschland einfach so weiter in die Körper von Patienten implantiert wird?

Wer Antworten auf diese Fragen sucht, landet in Deutschland beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Das ist die Behörde, die eigentlich den Überblick behalten soll über Medizinprodukte und mögliche Probleme damit. Das könnte ganz einfach sein.

Zum Prothesenmodell von Andreas Rode und Thomas Woska meldeten auch Behörden in den Niederlanden, Belgien und Großbritannien unerwünschte Zwischenfälle. Laut Papieren, die SZ-Reporter einsehen konnten, wurden dabei noch nicht einmal alle bekannten Problemberichte von den Mitarbeitern des Herstellers weitergereicht. Der frühere Chef von Ranier Technology, Geoffrey Andrews, erklärte auf Anfrage, dass sich die Firma seines Wissens niemals ungesetzlich verhalten habe.

So kann es passieren, dass sich die Probleme häufen - das Produkt aber weiteren Patienten eingesetzt wird. Oder dass Patienten den richtigen Zeitpunkt verpassen, um sich ihr womöglich schadhaftes Modell entfernen zu lassen. Die Wirbelsäulenprothese von Andreas Rode hatte drei Jahre Zeit, sich in Einzelteile aufzulösen.

Die geheime Datenbank

In Deutschland wissen Behörden zwar, welches Auto wem gehört, wie viel Sprit es im Schnitt verbraucht und wann es zuletzt auf seine Funktionstüchtigkeit geprüft wurde. Aber wer wann welches Gerät ins Herz, die Hüfte oder das Knie implantiert bekommt, das wissen nur die operierenden Ärzte und Krankenhäuser. Selbst wenn ein Produkt wegen Mängeln zurückgerufen wird, erfahren die Patienten davon oft nichts oder erst viel zu spät. Der Hersteller Ranier gab für seine Wirbelsäulenprothese eine „Dringende Sicherheitsmitteilung“ heraus. Die kam zum Beispiel für Thomas Woska aber zu spät.

Zwar sammelt das BfArM in einer Datenbank die Probleme mit Medizinprodukten, die ihm bekannt werden. Die Datenbank ist allerdings, anders als etwa in Amerika, geheim. Nur ausgewählte Behörden haben Zugriff - aber kein Patient.

Warum? Das Gesundheitsministerium schreibt auf Anfrage, man fände eine nationale öffentliche Datenbank nicht sinnvoll, da es ja ein EU-weites Problem sei. Und das BfArM selbst lässt wissen, die Öffentlichkeit zu informieren, sei "nicht einmal teilkongruent“ mit den Aufgaben des Amtes. Heißt übersetzt: Transparenz nicht vorgesehen.

Die Macht der Lobby

Und das merkt man. Mehr als eineinhalb Jahre dauert es allein, bis das BfArM die Dokumentation zu einem einzigen angefragten Fall herausgibt.

Man lege die Behörde mit den journalistischen Anfragen lahm, beschwert sich das Bonner Institut. Am Ende werden SZ, NDR und WDR rund ein Dutzend Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) gestellt haben, Anträge auf behördliche Auskunft.

Seit November 2018 klagt die Süddeutsche Zeitung gegen eine Behörde, um von ihr zu erfahren, wie viele gefährliche Zwischenfälle es mit welchem Produkt von welchem Hersteller gegeben hat. Dann könnten Patientinnen und Patienten zum Beispiel erfahren, ob der Hersteller ihrer künstlichen Hüfte oder ihres Herzschrittmachers wiederholt Probleme hatte, oder eben nicht.

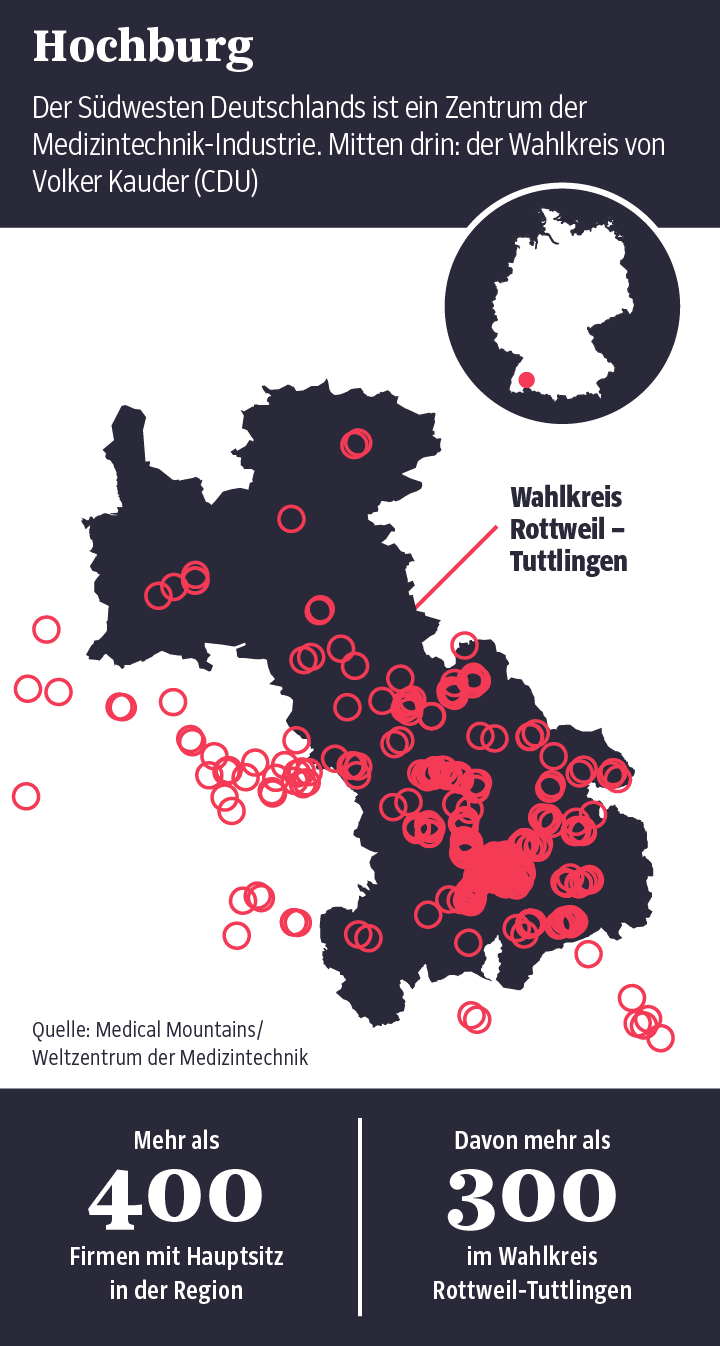

Gleich vier wichtige Lobbyverbände gibt es in Deutschland, alle pflegen gute Kontakte in die Politik. Der frühere CDU-Fraktionschef Volker Kauder, einer der engsten Vertrauten von Kanzlerin Angela Merkel, hat sich schon öfter gegen strengere Bestimmungen für die Branche eingesetzt. In seinem Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen sind besonders viele Medizinproduktehersteller ansässig:

Und der heutige Gesundheitsminister Jens Spahn erzählte schon vor Jahren, damals noch als gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, von seinen Treffen mit Lobbyisten: „Es gibt Wochen, da habe ich zehn, zwanzig solcher Gespräche.” Bis 2010 war Spahn sogar selbst an der Lobbyfirma Politas beteiligt, die Kunden aus der Medizin- und Pharmabranche beriet.

Zu alldem müsste Spahn eigentlich viel zu sagen haben. In einem angebotenen Zeitraum von zwei Monaten hat er jedoch keine Zeit gefunden, über diese Dinge zu sprechen. Man solle aufschreiben, was man wissen wolle, doch bitte beschränkt auf "die wichtigen Fragen". Auch auf diesem Weg beantwortet das Gesundheitsministerium Fragen aber erst auf erheblichen Druck.

Für ein Gespräch steht er ebenfalls nicht zur Verfügung - trotz wochenlanger wiederkehrender Anfragen. Und als eine SZ-Reporterin ihn am Rande einer Gala fragt, weshalb Menschen in Deutschland nicht erfahren, wie viele Probleme es mit Medizinprodukten gibt, wirkt er - trotz der Anfragen zuvor - überrascht. Als seien die Thematik und das journalistische Interesse daran völlig neu für ihn.

Der Minister, der CDU-Vorsitzender werden will, hat offenbar andere Prioritäten. Wie muss das Menschen wie Andreas Rode oder Thomas Woska vorkommen?

Das Wirbelsäulenprothesen-Modell, das ihnen eingesetzt worden war und später im Körper zerfallen ist, wurde allein im Klinikum im niedersächsischen Leer mehr als 100 Patienten implantiert. Bei rund 70 mussten die Implantate wieder herausoperiert werden. Ende 2017 wurde Anklage wegen Körperverletzung erhoben. Gegen den Hersteller der Prothese können Rode und die Patienten aus Leer nicht mehr klagen: Die Firma ist 2015 insolvent gegangen.

Die Implant Files

Implantate können Leben retten - oder zerstören. Über einen Medizin-Skandal, der sich Tag für Tag wiederholt.