"It was a bit crowded"

- Lady Diana, Interview für BBC-Panorama 20. November 1995 -

Nun hab ich ihn doch weggeräumt, den Koffer, der seit Wochen hier herumstand und mich an den Urlaub erinnerte, in den ich nicht fahren konnte. Ich hatte mich besonders gefreut. Mehr als sonst. Es hatte eine Auszeit sein sollen, in der sich feiern lässt, was Schweres hinter einem liegt. Das sollte nun nicht sein. Erst wusste ich nicht, wohin mit meiner abgewürgten Vorfreude. Erst ließ ich noch die Anziehsachen darin, die Bücher und den Tee. Eine Weile bin ich um den Koffer herumgeschlichen. Er blieb da als eine Art demonstrativer Widerspruch gegen das enteignete Leben. Ich wollte nicht so tun, als sei da nichts anderes gewesen, nichts ebenfalls Schmerzliches oder Frohes, das auch Raum gebraucht hätte. Die Pandemie mochte einfallen in unsere Gegenwart und alles überformen, alle anderen Nöte oder Sehnsüchte trumpfen, alles andere ausstechen mit ihrer höherwertigen Dringlichkeit. Aber ich wollte nicht so tun, als habe es nichts gegeben, das unterbrochen, verschoben, verhindert wurde.

Mir fiel das legendäre BBC-Interview von Lady Diana mit Martin Bashir wieder ein, in dem sie über ihre Ehe mit Prince Charles sprach und dessen Affäre mit Camilla: "There were three of us in this marriage," "es gab drei Personen in dieser Ehe", und dann dieser trocken-geniale Nachsatz: "It was a bit crowded", "es war ein wenig überfüllt". Treffer, versenkt.

Das lässt sich für den Corona-Ausnahmezustand auch sagen: Es ist ein wenig überfüllt alles. Die Krise greift ein in unsere normalen, schwierigen, glücklichen, widersprüchlichen Leben und nimmt keine Rücksicht, ob jemand ein behindertes Kind zu betreuen hat oder die Schuldenberge der Familie abtragen muss, ob jemand gerade aus einer Festanstellung raus in die Selbstständigkeit gehen wollte oder eine Hochzeitsfeier mit vielen Gästen geplant war. Die Einschränkungen und die daraus resultierenden Verluste scheren sich nicht darum, ob jemand gerade einen krebskranken Bruder zu begleiten oder eine aufregende Affäre in einer fernen Stadt begonnen hat, ob ein neugeborenes Kind in der Welt zu begrüßen oder eine schmerzliche Trennung zu verarbeiten ist, was immer uns für Aufgaben oder Feste bevorstanden, welches Glück oder welche Last unsere Leben gerade ausmachte, für jeden von uns sattelt der Ausnahmezustand zusätzlich auf.

"It's a bit crowded."

Wir können die Beschränkungen kritisieren, können betrauern, was uns genommen wird in dieser Zeit, wir können uns verkriechen in uns selbst oder uns überhöhen in dissidenter Pose, aber es ändert nichts an dem, was wir balancieren müssen. Für uns selbst oder für andere. Vielleicht sind es diejenigen, die ohnehin geübt darin sind, das Unverfügbare zu denken, weil sie mit einer Krankheit oder Behinderung leben müssen, weil sie gläubig oder fromm sind, vielleicht sind diejenigen, die wissen, dass das Leben nicht in unserer Hand liegt, weil sie Krieg und Vertreibung überlebt haben oder eine Naturkatastrophe - die am ruhigsten durch diese Krise kommen.

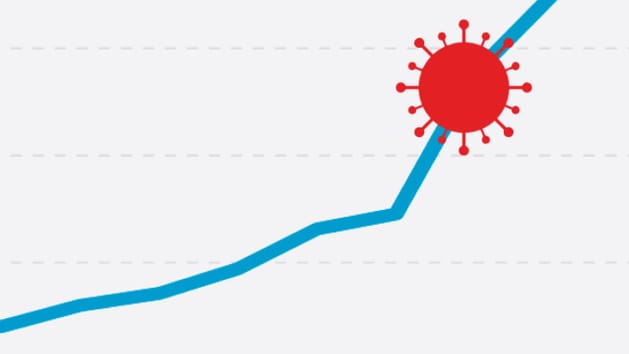

Anfangs habe ich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche gedacht, und auf andere Nachrichten oder andere Aussichten gehofft. Aber die Sehnsucht brauchte einen anderen Takt, um nicht zu quälen. Die Ungeduld war nicht nur unsinnig, sondern auch nicht hilfreich. Wenn es einen Impfstoff frühestens in einem Jahr geben wird, dann ist die permanent hechelnde Normalitäts-Erwartung nur autodestruktive Illusion. Ich habe mich jetzt auf mindestens ein Jahr Ausnahmezustand eingestellt. Bis Sommer 2021 wird es nicht mehr das sein, was es einmal gab und uns vertraut war. Vielleicht wird es nie mehr das sein, was es einmal gab und uns vertraut war. Vermutlich wird es zwischendurch Lockerungen und deshalb auch Rückschläge und noch massivere Einschränkungen geben. Es wird bitter, aber ich kann besser vom Ende her denken, anstatt mich Tag für Tag, Woche für Woche zu belügen.

Nun habe ich den Koffer weggeräumt. Ich hadere nicht mehr. Die letzten Wochen des Schreibens an diesem Journal haben für mich etwas wieder zurückerobert, was aus persönlichen und politischen Gründen verloren schien: Autonomie. Eine paradoxale Erfahrung: Im Moment des Eingeschlossenseins, der massiven Beschränkungen durch das Schreiben an diesem Tagebuch, Woche für Woche, eine besondere Form subjektiver Freiheit zu entdecken. Mein Eindruck ist, dass manche die Krise ähnlich ambivalent erleben, dass sie gleichzeitig absolut angsteinflößend und bedrohlich ist, aber auch in anderer Hinsicht als bestätigend erlebt wird. In einer Situation, in der vereinzelter Stillstand angeordnet ist, entsteht vielfach zugleich ein kollektives Nachdenken über die Bedingungen des Sozialen. Das ist auch sehr beeindruckend.

Ein langer Urlaub wäre natürlich trotzdem schön. Oder die Meisterschaft für den BVB. Aber gut.

"Als wäre die Schuld einer unausgesprochenen (...) Anziehungskraft unterworfen, die sie immer auf die Seite derer neigen lässt, der das zugefügt wurde, statt auf die Seite dessen, der zugeschlagen hat."

- Virginie Despentes, King Kong Theorie -

Die Angst sammelt sich hinter der Atemmaske. Erst über den Lippen, dann an der Nase. Unbemerkt. Dann am Kinn. Nach und nach wird es feucht. Wie viel Angst mir das entgrenzte Geschrei macht, begreife ich erst, als es vorbei ist, als der Beschuldigte aus dem Saal herausgeführt wird, als mit ihm diese wütende, brüllende, verzweifelte Energie aus dem Raum verschwindet, als es endlich still ist. Erst da fällt mir der Schweiß auf. Erst da traue ich mich, ihn wegzuwischen. Erst da kann ich die zur Faust verkrampften Finger wieder lösen.

Mir hat dieser Mensch nie etwas getan, mich nicht verletzt oder gequält, ich kenne ihn nicht. Es ist ein Mann, über dessen Unterbringung im Krankenhaus des Maßregelvollzugs entschieden werden soll und der hier sitzt und brüllt. Dass er allen vergeben habe. Dass er immer nur jedem etwas Gutes habe tun wollen. Dass der Richter sich entschuldigen solle. Bei ihm. Dass sie sich alle schämen sollten. Dass dieses Theater aufhören müsse. Dass er alles erklärt habe. Dass sie immer nur nach dem Bösen suchten. Nach der Schuld. Er schreit und schreit, jedes Wort der Beruhigung, das an ihn gerichtet wird, löst nur den nächsten Ausbruch aus. Das Gericht lässt ihm Zeit, sich zu fangen, aber er will oder kann sich nicht fangen. Ich sitze einige Meter entfernt von dem Glaskasten, in dem er zusammen mit seinem Zorn eingeschlossen ist. Seine Faustschläge treffen den Tisch vor ihm. Niemanden sonst. Aber selbst mit dieser Distanz, selbst mit diesem Schutz dringt das Geschrei mir unter die Haut.

Dem, der da brüllt, wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Er soll im Zustand der Schuldunfähigkeit seine getrenntlebende Ehefrau angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Das war im November letzten Jahres. Den Tathergang hat er gestanden. Ob die "Erregung" hier im Gerichtssaal sich allein aus einer länger anhaltenden psychischen Störung erklären lässt oder ob es auch mit der Isolierungsphase im Krankenhaus des Maßregelvollzugs zu tun hat, ist nicht so leicht zu entscheiden. Aber für das Gericht steht fest, dass er zwar zu jedem Verhandlungstermin wieder eingeladen, aber erneut ausgeschlossen wird, sobald er die Verhandlung stört.

Als der Beschuldigte aus dem Raum geführt ist, wird nicht nur klar, welche Macht es bedeutet, so etwas entscheiden zu können, sondern vor allem, welche Ohnmacht es bedeutet, so etwas nicht entscheiden zu können. Wie angsteinflößend und bedrohlich es ist, in einem Raum eingeschlossen zu sein mit jemandem, der sich nicht kontrollieren will oder kann, den womöglich keine Glasscheibe trennt, der mit seinen Schlägen nicht nur einen Tisch, sondern seine Frau malträtiert - und sich dazu berechtigt meint.

Seit die Kontakt- und Ausgehbeschränkungen angeordnet wurden, fürchten Hilfseinrichtungen und Expert*innen von Familienministerin Giffey bis hin zum Bund Deutscher Kriminalbeamter eine Zunahme häuslicher Gewalt. Schon in normalen Zeiten zögern Frauen, sich an andere zu wenden, dauert es, bis sie sich trauen, ihre Peiniger auch anzuzeigen. Im Ausnahmezustand, in dem sie kaum aus dem Haus können und auch die soziale Kontrolle am Arbeitsplatz entfällt, dürfte es noch schwerer fallen. Wie viele Frauen (oder Kinder) in dieser Ausnahmesituation der Gewalt in der eigenen Wohnung ausgesetzt sind, ist noch nicht abzusehen. Wie viele von ihnen sich Hilfe suchen, suchen können, auch nicht.

"Nach den Zahlen des Bundeskriminalamts werden jedes Jahr in Deutschland mehr als 100.000 Frauen Opfer sogenannter Partnerschaftsgewalt. Circa 15.000 Kinder und Jugendliche werden sexuell missbraucht, circa 75 Prozent sind weiblich. Nahezu 9000 Frauen werden jährlich Opfer von Vergewaltigungen, sexueller Nötigung und sexuellen Übergriffen, mehr als 400 Frauen Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution," so beginnt das Buch der Strafverteidigerin Christina Clemm, "Akteneinsicht. Geschichten von Frauen und Gewalt", in dem sie das, was immer noch gern geleugnet wird, in einer solchen Dichte und Präzision beschreibt, dass es niemand mehr vergisst. Das abstrakte Wissen um häusliche Gewalt verwandelt sich darin in Lebensgeschichten von Frauen aus allen sozialen Schichten, allen kulturellen oder religiösen Bezügen, die sich wehren gegen jene Gravitationskraft der Schuld, von der Virginie Despentes schreibt, dass sie immer auf die falsche Seite hin neige, dass sie immer die Opfer belasten und die Täter entlasten würde. In den Erzählungen in "Akteneinsicht" herrscht eine bemerkenswerte Balance zwischen der schonungslosen Beschreibung der Misshandlung, die Frauen erlitten haben, und gleichzeitig der mutigen Rückeroberung ihrer Handlungs- und Sprechfähigkeit.

Weil ich Christina Clemm seit 1999 kenne (seit dem Prozess um die rechtsextreme "Hetzjagd" von Guben, bei der der algerische Asylbewerber Farid Guendoul starb), hatte ich sie angefragt, ob sie in diesen Tagen Opfer partnerschaftlicher Gewalt vertritt. Sie schlug vor, ich könne doch an diesem Verhandlungstag ins Gericht kommen und zuhören. Der Fall sei nicht aktuell. Aber wenn ich verstehen wollte, um welche Konflikte und welche Notlagen es gehen kann, wäre dies eine Gelegenheit. Weil der Fall hier nicht umfassend und genau genug beleuchtet werden kann, wird auf Namensnennungen verzichtet.

Es gibt sicherlich gute Gründe, warum Gerichtsverhandlungen in Zeiten von Covid-19 nicht ausgesetzt werden, obgleich dort recht viele Menschen zusammenkommen und miteinander recht nah interagieren. Jemand, über dessen Unterbringung im Maßregelvollzug zu befinden ist, hat sicherlich Interesse daran, dass die Entscheidung nicht auf unbestimmte Zeit aufgeschoben wird. Aber warum in dem Gebäude des Amtsgerichts an diesem Vormittag kaum jemand einen Mundschutz trägt, erschließt sich weniger. Es gibt Drehschleusen, Metalldetektoren, Röntgenkontrollen, ausnehmend freundliche und zuvorkommende Justizbeamte durchsuchen die Handtaschen - aber nur ein einziger auf dem ganzen Weg vom Haupteingang durch das Foyer und all die Flure entlang bis zum Nebengebäude trägt eine Schutzmaske. Als ob ein Gericht qua Autorität eine extraterritoriale Zone wäre, die von keiner Pandemie heimgesucht werden könnte. Auch im Verhandlungssaal B 219 gibt es kaum Masken. Vielleicht drei unter den Zuschauern auf den hinteren Stuhlreihen. Und ein paar bei den Verfahrensbeteiligten vorne. Die Masken, die vorhanden sind, werden konsequent nicht getragen, sondern liegen herum auf den Tischen, zwischen Akten und Computern, wie unbeachtetes Dekor. Immerhin bleibt überall ein Platz Abstand. Das ist gut.

Für diesen Tag ist die Anhörung der Sachverständigen der Gerichtsmedizin angesetzt. Anhand ihrer Akte geht sie nun die einzelnen Verletzungen durch, die sie bei der Untersuchung des Opfers in einer Klinik wenige Tage nach dem Angriff dokumentieren konnte. In formvollendeter Professionalität, bar jedweder Emotionen, beschreibt sie die Wunden am Körper der Frau: Rötungen und Abschürfungen am Kopf- und Halsbereich, mindestens 5 Stichverletzungen an der Brustvorderseite, Wunden an beiden Armen, rechts: 7 Stichverletzungen, links: auch multiple Wunden, an den Beinen ebenfalls multiple Verletzungen, 3 Wunden am linken Bein, kleinere Einblutungen rechts, am Rücken 4 Wunden, schwere Verletzungen der Lunge....es fällt schwer, mit den Notizen hinterherzukommen....die Sachverständige der Gerichtsmedizin erwähnt passive und aktive Abwehrverletzungen, die darauf hindeuteten, dass die Frau versucht habe, in das Messer zu greifen......die Tiefe einzelner Stichverletzungen wird auf Nachfrage mit: "zum Teil bis auf die Knochen" präzisiert. Abschließend werden insgesamt 38 Stich- und Schnittverletzungen festgestellt. Als das vorbei ist, erläutert sie noch eine Reihe von Verletzungen, die sie sich am Körper des Beschuldigten finden ließen: kleinere Bisswunden und etwas, was sie als "unspezifische Bagatellverletzungen" klassifiziert.

Um die Verletzungen des Opfers genauer analysieren zu können, soll die Sachverständige nun die Fotos der Wunden aus der Lichtbildmappe dem Gericht erläutern. Aber es ist nicht recht klar, wie das gehen soll in Zeiten von Corona. Die Bilder sind klein, die Gutachterin muss auf Details eingehen, die Mappe kann aber auch nicht einfach herumgereicht werden. Alle sind nachdenklich und bemüht, aber am Ende findet sich nur eine Lösung, die vergleichsweise risikofreudig ist: Die Sachverständige stellt sich mit der Akte vor den Richtertisch, Staatsanwaltschaft, Verteidigung, Nebenklage-Vertretung im Halbkreis drumherum. Von der Zuschauerbank sieht es so aus als müssten sie sich entscheiden, ob sie die Fotos von den Wunden erkennen oder Abstand halten wollen. Beides gleichzeitig ist unmöglich. Maske trägt niemand.

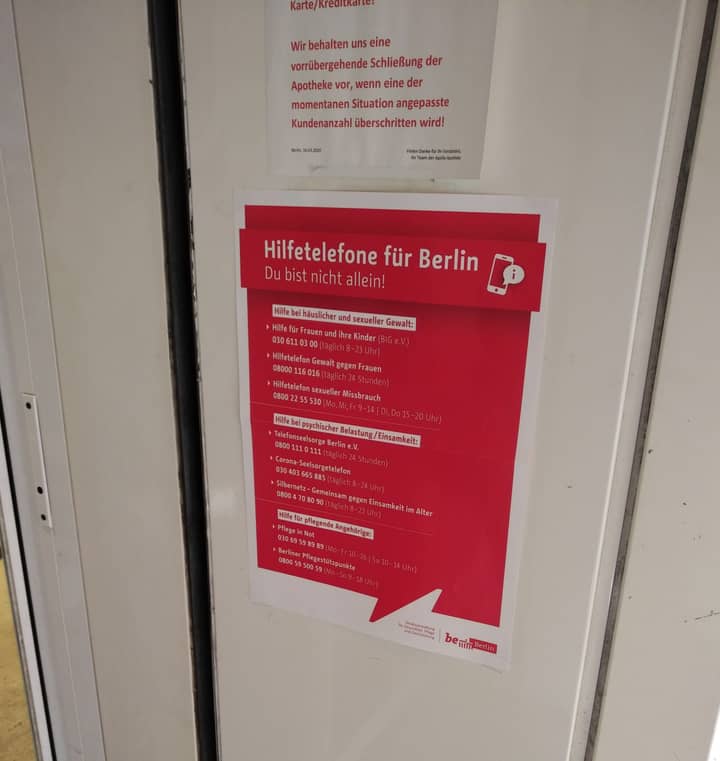

Auf dem Weg nach Hause laufe ich an einer Apotheke auf der Turmstraße in Alt-Moabit vorbei. Im Eingang hängt ein kleines rotes Plakat. Darauf sind alle Notrufnummern gelistet für häusliche Gewalt. Es ist eine Initiative der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung und der Apothekerkammer Berlin, die die Plakat-Kampagne entwickelt haben. Wenn Frauen überhaupt aus dem Haus und einer potenziellen Bedrohungssituation können, dann weil sie zum Einkaufen oder zur Apotheke gehen müssen. Ich hoffe sehr, dass es hilft: dass Menschen, die mit unkontrolliertem Zorn eingeschlossen sind, von einer Exit-Option erfahren, dass sie spüren, sie sind nicht allein, es gibt Hilfetelefone, Schutzräume, Frauenhäuser und nicht zuletzt die Justiz. Die 800 Plakate, die jetzt in den Berliner Apotheken aushängen, wurden übrigens von den Gefangenen in einem Sortier- und Montagebetrieb der JVA Heidering eingetütet und frankiert. Ich weiß nicht, ob es bis dorthin dringt, aber: ganz herzlichen Dank.

"Ich forsche nicht zu Katastrophenszenarien allgemein. Ich mache mir eher Gedanken darüber, warum sie als Gedankenspiel, Hollywood-Vision usw. immer attraktiver werden. Als wären wir nicht mehr in der Lage, eine positive Zukunft zu imaginieren."

- Jutta Weber, im Gespräch mit Sibylle Berg, in: Nerds retten die Welt -

Am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund hat eine Tagebuchstudie begonnen zu Corona-bedingtem Homeoffice bei Mitarbeiter*innen, für die diese Situation bislang ungewohnt ist. Dabei wollen Arbeitspsycholog*innen erforschen, wie sich die veränderte Arbeitssituation auf das Wohlbefinden und die Produktivität von Beschäftigten auswirkt. „Viele Unternehmen müssen aktuell das flächendeckende Homeoffice und mobile Arbeiten aufgrund der Corona-Pandemie testen. Die Situation erinnert quasi an ein Experiment. Wir können in dieser Phase wichtige Informationen darüber sammeln, wie gut und für wen die Umstellung funktioniert sowie welche Bedingungen helfen können, möglichen Belastungsquellen entgegenzuwirken“, erklärt Dr. Hannah Schade, Studienleiterin am Institut für Arbeitsforschung dazu. Teilnehmer*innen werden noch gesucht, heißt es auf der Homepage des Instituts.

Das ist ganz hervorragend. Vielleicht dürfte ich anregen, dass auch die Angehörigen, die in demselben Haushalt leben und womöglich dort bislang vergnügt und ungestört schon ihrer Arbeit nachgingen, auch befragt werden. Wie für sie denn so die Umstellung funktioniert, dass da auf einmal neuerdings die Partner*innen ebenfalls in der Wohnung sind und mit ihren Zoom- und Skype-Schalten in die konzentrierte Ruhe reingrätschen. #justsaying

Zu den Aufgaben des Journalismus gehört es übrigens auch zu entscheiden, worüber nicht geschrieben wird. Weil es anderes gibt, das relevanter oder erhellender wäre, weil es andere gibt, die anzuhören origineller oder nötiger wäre, weil es anderes gibt, das witziger oder bewegender wäre. Manchmal wünschte ich, die knappe Ressource medialer Aufmerksamkeit würde besonnener eingesetzt. Manchmal wünschte ich, es würde mehr abgewogen, ob jemand wirklich etwas zu sagen hat oder nur irrlichtert. Es geht nicht um Zensur unliebsamer Ansichten, sondern um die Frage, wie mit dem kostbaren Gut der Öffentlichkeit umgegangen werden sollte. Manches, was da gedruckt und gezeigt wird, dient nur der pornographischen Lust eines Teils des Medienbetriebs an der Selbstentblößung irgendeines intellektuellen Flitzers, die so erregend vermarktet wie sie gleichzeitig despektierlich bespöttelt wird. Anschließend wird mit dem Gestus der Pseudo-Aufklärung und des "Nachhakens" dasselbe Spektakel aus Tabubruch und Bestrafung in gegenseitig-bestätigender Wichtigtuerei aufgeführt, ein verlogenes, obszönes, endloses Reenactment.

"Außerdem warst du so hilflos, verloren, entschützt (...) - "entschützt" ist eine Wortschöpfung nach dem Spanischen "desprotegido", ohne Schutz. Vermutlich genau das richtige Wort."

- Philippe Lançon, Der Fetzen -

Die verzweifelten Gespräche im Freundeskreis über verängstigte Kinder, wegbrechende Aufträge und unheimliche Alpträume nehmen zu. Viele sind erschöpft und angestrengt. Sie arbeiten rund um die Uhr und entwickeln Techniken und Strategien des sozialen, künstlerischen, ökonomischen Durchhaltens. Sie sind kreativ und leidenschaftlich, sie überlegen sich andere Raumkonzepte, andere Bewegungsabläufe, andere Programme für Theater oder Konzertsäle wie für Gaststätten und Restaurants. Aber sie setzt allen zu: die Angst vor der uferlosen Krise und die psychische Disziplin, mit der man ihr beizukommen versucht. Dann sind da die, die offiziell in Kurzarbeit sind, die nicht arbeiten dürfen wie bisher, aber die hoffen müssen, dass es am Ende der Krise überhaupt noch eine Arbeit gibt, zu der sie zurückkehren können. Das Reservoir an eilig dahingesagtem Trost ist aufgebraucht. Es funktioniert ohnehin nichts Eiliges. Und auch der Trost wirkt weltfremd.

Alle sind "entschützt", sie erzählen nicht nur von sich, sondern von ihren Familien, ihren Angestellten, ihren Nachbarn. Seit Wochen hat sich das Mit- und Hindenken vervielfacht, weil ich jetzt bei meinen Freund*innen auch von ihren älteren Geschwistern, ihren gebrechlichen Vätern oder arbeitenden Müttern erfahre. Das ist eine traurig-schöne Erweiterung. Vor dieser Krise kannte ich die weiterverzweigten Bezüge nur von jenen Freund*innen, die ich schon seit Kindheit begleite und deren Eltern oder Geschwistern ich auch begegnet bin. Bei den Menschen, die ich erst später im Leben kennengelernt habe, war das selten. In diesen Zeiten, in denen alle "entschützt" sind, erzählen wir uns auch mehr von denen, um die wir uns sorgen, die nicht mit uns leben, sondern in einer anderen Heimat, einem anderen Land, einer anders von Covid-19 heimgesuchten Gegend. Immer wieder musste ich deshalb in den vergangenen Wochen den großen Atlas hervorholen (ja, ich schlage noch im Atlas nach), und die Orte heraussuchen, an denen sich geliebte Menschen von geliebten Menschen befinden.

In Marcel Prousts "In Swanns Welt" gibt es die unausstehliche Tante des Erzählers, Madame Octave, die sich vor Jahren zunächst entschieden hatte, nicht mehr das Haus zu verlassen, dann nicht mehr aus dem Zimmer wollte und schließlich nicht mehr aus dem Bett. Da liegt sie nun und ihre Welt ist nichts als der Blick aus dem Fenster auf die Häuser von Combray. Sie wird versorgt, mit Lindenblütentee, Pepsin und Tratsch von der stoischen Hausangestellten Françoise. Immer sonntags, nach der Messe, erhält sie in ihrem krankheitslosen Krankenlager Besuch von ihrer Freundin Eulalie, die ihr komplizenhaft von den jüngsten Entwicklungen und Verfehlungen im Ort berichtet. "Meine Tante verlangte gleichzeitig, dass man ihre Lebensweise guthieß, dass man sie um ihrer Leiden willen beklagte und sie dennoch völlig beruhigt in die Zukunft blicken ließ." In der Liste der unsympathischen literarischen Figuren steht Madame Octave bei mir sehr weit vorne.

Das wäre der absolute Alptraum, wenn die Beschränkungen durch die Pandemie zu solch einer eingeschränkten Welt führten, wenn nur noch das eigene Leiden zählte und die Begegnungen mit anderen nahezu ganz versiegten. Die Gefahr besteht. Die Gefahr, dass wir kurzsichtig werden für die Nöte in der Ferne, dass, was als fern gilt, immer weniger fern ist, dass es nicht nur schwerer fällt, sich mit anderen Kontinenten, anderen globalen Regionen, sondern schon mit dem innereuropäischen Nachbarn, dem nächsten Bundesland oder nur einer anderen Branche als der eigenen zu befassen. Dabei verlangt diese Krise gerade die umgekehrte Bewegung: die aus unseren lokalen, nationalen Regressionen heraus, in die internationalen Bezüge, die uns verbinden und von denen wir zehren. Wir müssen raus und zu denen hindenken und handeln, die ganz anders "entschützt" sind als wir.

Heute schrieb mir ein Freund aus Medellín, Kolumbien, ihm ginge es nicht gut, mental und körperlich, kein Covid-19 hoffentlich, aber er wolle trotzdem schreiben und erzählen von seinem Land, das seit Mitte März das öffentliche Leben heruntergefahren hat. Bislang wurden 6500 Infektionen bestätigt und 300 Tote. Das sei besser als in Brasilien, Ecuador oder Mexiko. Aus Venezuela erwarte er keine verlässlichen Zahlen. Das wisse niemand. "Wir haben hier rund zwei Millionen venezolanische Flüchtlinge, die in den letzten drei Jahren über die Grenze gekommen sind", schreibt er, "die meisten von ihnen haben nichts zu essen, keine reguläre Arbeit oder eine Krankenversicherung". Das Elend der Geflüchteten aus Venezuela habe ich bei meiner letzten Reise nach Kolumbien vor zwei Jahren gesehen. Sie prägen die Armut in den Straßen von Medellín oder Bogota. "Aber sie sind nicht das einzige Problem," schreibt mein Freund, "an die 30 bis 40 Prozent des kolumbianischen Arbeitsmarkts ist nicht formell. Sie arbeiten Woche für Woche oder tageweise. Seit sie nicht mehr raus können und arbeiten, sind sie völlig ausgeliefert. Es gibt staatliche und private Initiativen, die den ärmsten Nachbarschaften Essen bringen". Wie das funktioniert, beschreibt er auch: "Viele hängen rote Fahnen vor ihre Türen, um zu signalisieren, dass sie hungern." Damit es hier auch richtig zu verstehen ist, schiebt er nach: "Mit ‚Fahnen‘ meine ich nicht ‚Fahnen‘, sie hängen ein rotes T-Shirt oder irgendein Stück Stoff aus dem Fenster."

Auch über die offiziellen Arbeitsplätze und Unternehmen schreibt er. Immer mehr Firmen könnten die Gehälter nicht zahlen oder ihre Angestellten halten. Es folgten mehr und mehr Entlassungen. Vor allem aber seien die Banken ein Problem, weil sie kleinen Geschäften keine Kredite gewähren wollten, selbst wenn die Regierung zusicherte, sie zu 90 Prozent zu decken. Banken glaubten die Zusagen nicht und verweigerten die Unterstützung. Ein Desaster sei die Krise natürlich für die kolumbianische Kulturszene, für Fotografen, Musiker, Schriftsteller, Buchhandlungen, "sie alle können kaum mehr atmen."

Ich weiß nicht, was von diesem Tag oder den vergangenen mich nachts im Traum einholen und verfolgen wird. Aber ich vermute, es wird etwas Rotes sein. Ein T-Shirt oder ein Stück Stoff.

Es gibt Menschen, die ich nicht kenne, aber wiedererkenne, weil wir uns immer an denselben Orten begegnen: im Gemüseladen oder in der Fußballkneipe. Wir nicken uns dann zu, manchmal entsteht auch ein Gespräch, aber immer nur für die Dauer des Einkaufs oder des Spiels, das wir gerade auf der Leinwand verfolgen. Zu den Menschen, die ich nicht kenne, aber wiedererkenne, gehört ein Politiker, den ich jedes Jahr auf der Eröffnung des Berliner Theatertreffens und dann auch bei den Aufführungen Abend für Abend sehe. Er hat da keine Funktion. Er wird auch nicht gefilmt oder interviewt oder besonders beachtet. Er scheint das tatsächlich aus richtiger Theaterleidenschaft heraus wahrzunehmen. Über die Jahre hinweg haben wir uns erst nur gegrüßt, nach einer Weile dann auch mal beim Rausgehen über eine der Inszenierungen ausgetauscht. Aber das war kein Kennenlernen. Dieses Jahr nun hatten wir uns erstmals vorgenommen, dass wir uns beim Theatertreffen nicht nur sehen, sondern tatsächlich danach bei einem Glas Wein über das Theater sprechen wollten. Tja. Das Theatertreffen ist abgesagt. Allerdings gibt es einige der ausgewählten Stücke für jeweils 24 Stunden als Aufzeichnungen im Netz zu sehen. Wir haben uns nun virtuell verabredet, mein Theaterfreund und ich, wir schauen gleichzeitig die wunderbare Sandra Hüller als "Hamlet" in einer Inszenierung von Johan Simons vom Schauspiel Bochum. 3sat zeigt die Aufzeichnung an diesem Samstagabend im Fernsehen. Ich kann mir keinen besseren Auftakt des Wochenendes denken als den. Vielleicht schauen Sie auch ein paar der anderen Stücke an, die eingeladen waren zum Theatertreffen. Es ist nicht dasselbe, natürlich, wie sie auf der Bühne mitzuerleben. Aber die Karten sind sonst rar - und so können alle an diesem großartigen Fest teilhaben. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie zuhaus.