Stirbt die Handschrift aus? Nicht, solange die Menschen schreiben werden und nicht nur Tasten drücken oder in Geräte sprechen, die es dann für sie transkribieren. Wird man in fünfzig Jahren noch handschriftliche Notizen machen, Tagebuch führen, gar Briefe schreiben? Wird nicht ohnehin alles weggefegt werden von der künstlichen Intelligenz, die uns Texte vorgaukelt, die wir für menschliche halten, obwohl kein fühlendes Wesen mit ihnen in Berührung kam?

Die Handschrift ist unverwechselbar, aber unverwechselbar ist auch der Fingerabdruck, weshalb man mit ihm sein Handy öffnen kann. Der Fingerabdruck hat freilich keine Aura. Die Handschrift umgibt ein Fluidum. Sie ist das Siegel und Geheimnis der Persönlichkeit. In den „Wahlverwandtschaften“ entflammt die Liebe zwischen dem Baron Eduard und Ottilie, sobald sie dessen Handschrift mimetisch nachahmen kann.

Nicht ohne Grund hat sich die Kunst der Schriftdeutung hochgemendelt zur Grenzwissenschaft der Graphologie. „Wenn der Mensch schreibt, so steckt er ganz in seiner Feder“, bemerkte der im Übrigen umstrittene Turiner Kriminologe Cesare Lombroso (das entscheidende Wort ist „ganz“). Ähnlich Ludwig Klages, der von der Handschrift als der „einen und einzigen Spur des Sichbewegens“ spricht. Der Zürcher Graphologe Max Pulver studierte die Handschrift eines ihm unbekannten Klienten und kam zu dem Schluß, der Verfasser sei Künstler und Nervenarzt. Der Klient war Alfred Döblin. Ein ähnlich ausgeprägtes Talent hatte der polnische Graphologe Rafael Schermann, der die Handschrift von Menschen erraten konnte, die er nur einmal gesehen hatte. Selbst Karl Kraus konsultierte ihn, wenn er mehr über sich selbst erfahren wollte.

Joseph Roth vesuchte, Schillers „Glocke“ in kleinster Schrift auf eine Briefmarke zu kritzeln

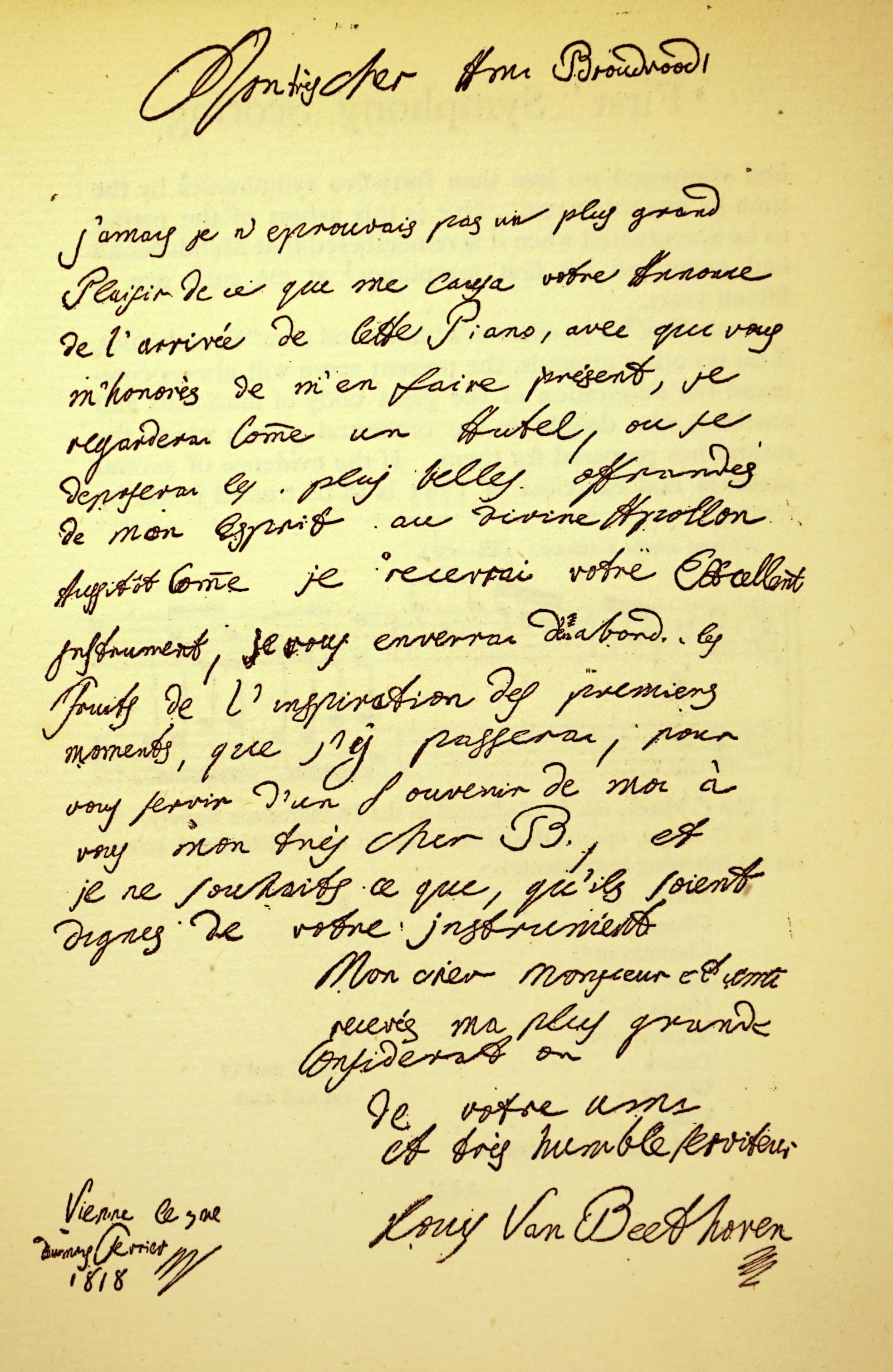

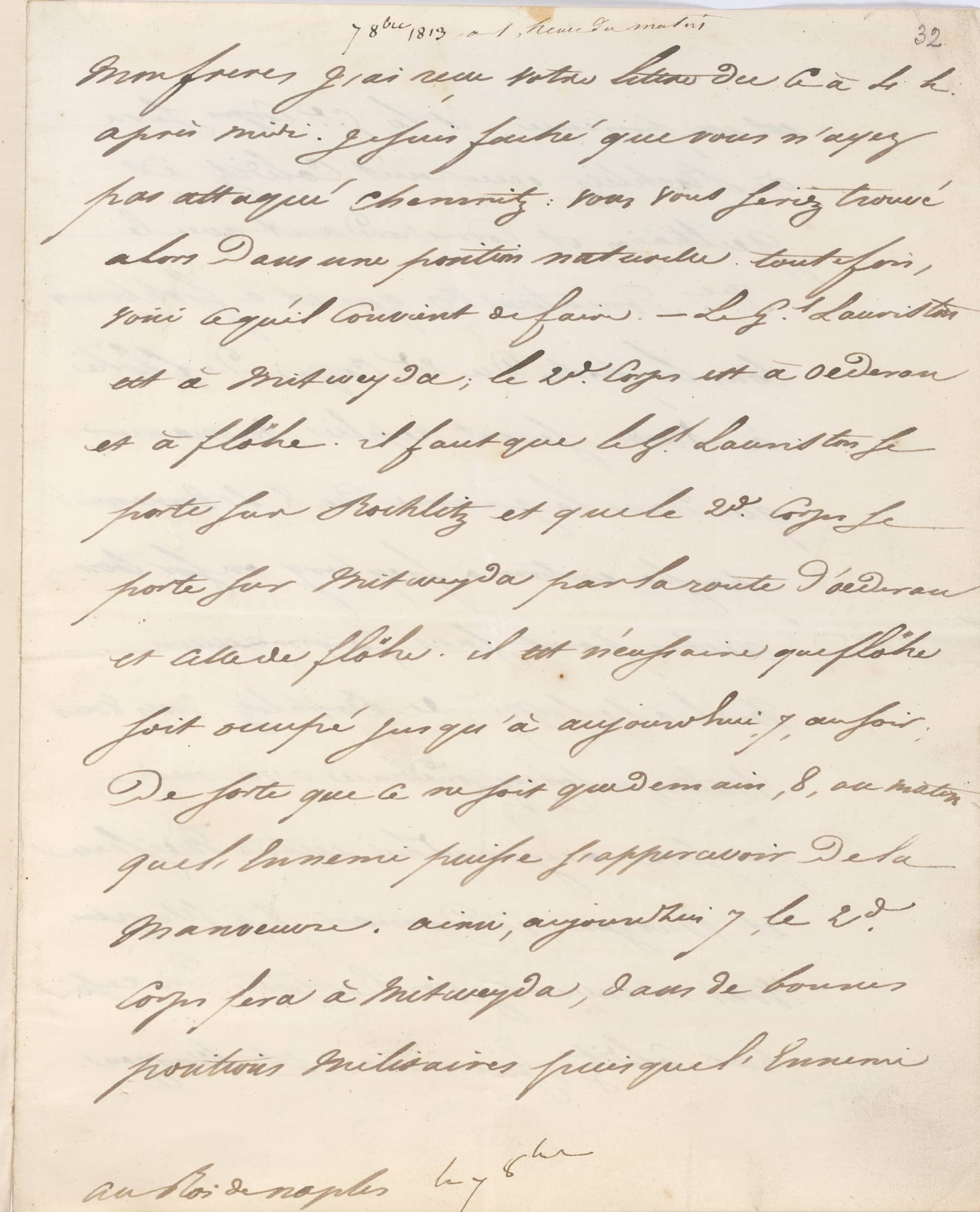

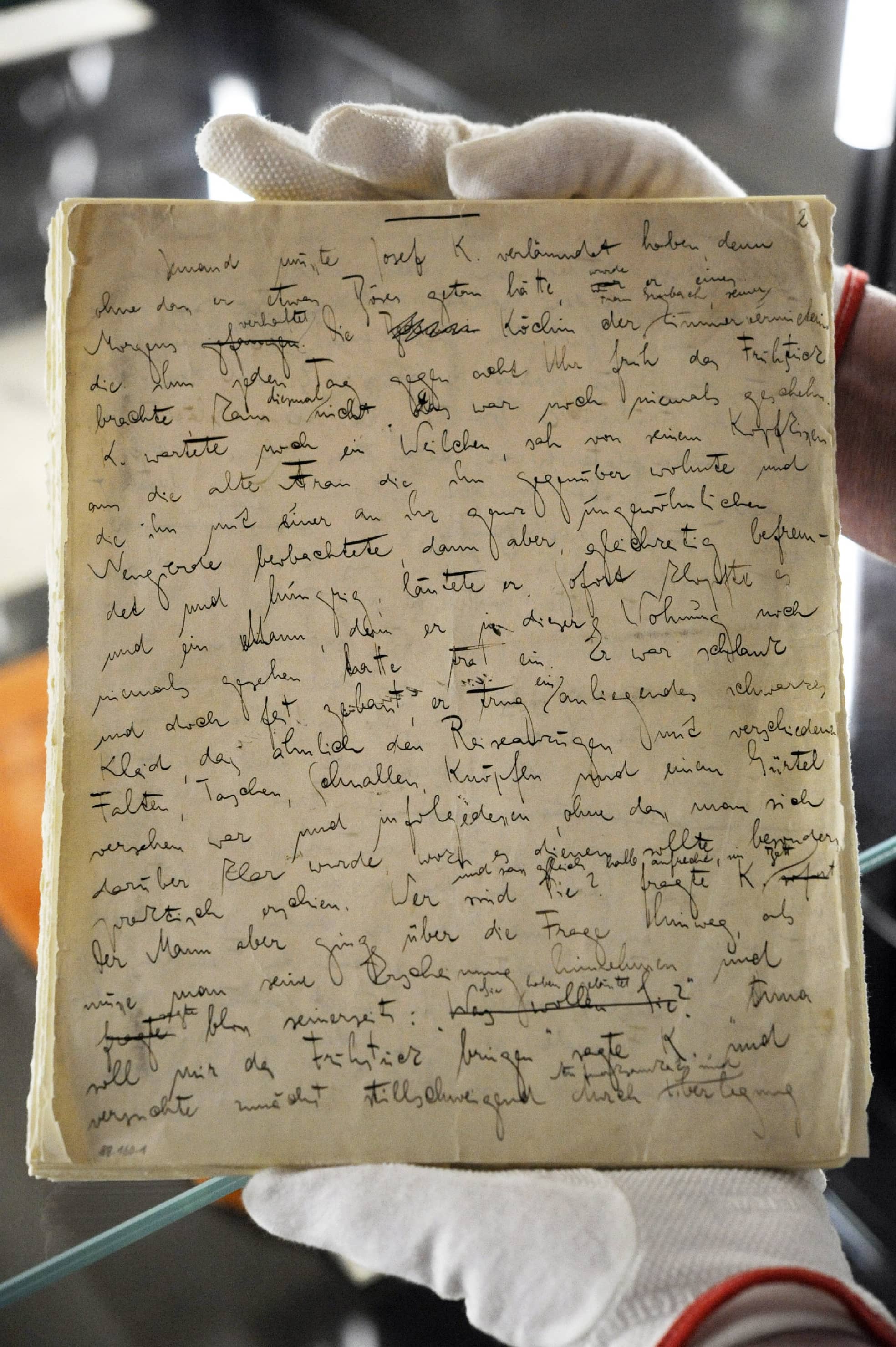

Man versteht die Leidenschaft der Autographensammler. Sie müssen sich wie Schatzhüter fühlen, wenn sie die Schriften mustern: die beherrscht-kühne von Dürer, die Schrift Beethovens, „abenteuerlich unregelmäßig“, wie man sie genannt hat, die Unterschrift Napoleons, imitiert von Goethe, die nach rechts geneigte Schrift Bismarcks, die sich mit den Jahren immer mehr verfestigt und bestimmender wird, die Unterschwünge bei Kafka, bei dem die Schrift atemlos den Gedanken hinterhereilt … Das alles können Handschriften sein: geziert, energisch, gestochen, penibel, mikroskopisch, ausladend, nervös beseelt, grazil, unleserlich (gerne bei Ärzten), scharlatanesk, despotisch …

Was die mikroskopisch kleinen betrifft: Unerreicht bleibt Joseph Roth, der als Gymnasiast versucht hatte, Schillers „Glocke“ auf die Rückseite einer Briefmarke zu schreiben. Auch auf den Manuskripten Martin Mosebachs sieht man eine Ameisenstraße eng aufeinanderfolgender Wörter, kaum zu entziffern und fast ohne Streichungen. Sehr leicht zu entziffern nur im Vergleich zu Robert Walsers Mikrogrammen, die auf kleinsten Zettelchen die höchstmögliche Dichte an alphabetischer Information aufweisen und manches Forscherauge verdorben haben mögen.

Einer der größten Autographensammler und Schatzhüter war Stefan Zweig. Zu seinen Prunkstücken zählte ein Briefchen Napoleons an Joséphine, auf dem dessen Liebeserguß auch physische Spuren hinterließ. Eine nicht ganz so beachtliche Autographensammlung besaß der Vater Walter Benjamins. Sein Sohn versuchte sich selbst an graphologischen Studien. Eine davon beginnt mit dem ernüchternden Satz: „Der Schreiber ist eine Natur, die mit sich selbst nicht im Reinen ist und auch schwerlich dahin gelangen wird.“

Heinrich von Kleist, selbst nicht ganz mit sich im Reinen, hatte zwei Handschriften: eine große, kalligraphisch inszenierte für die offiziellen Schreiben, und eine kleine private für die Manuskripte. Auch Thomas Mann hatte zwei Handschriften, Theodor W. Adorno zufolge, der daraus tiefe Exegesen zog, die ihm Manns Tochter Erika jedoch widerlegte: Keineswegs habe ihr Vater zwei voneinander höchst abweichende Handschriften, die der Identität seines Ichs entgegenstünden, vielmehr habe er sich die lateinische Schrift erst im Exil zugelegt, weil man dort die gotische nicht hätte lesen können. (Mit „gotisch“ meint sie Deutsche Kurrentschrift.)

Menschen haben Seelen, Erfahrungen, Gefühle – Geräte nicht. Sicher?

Die Handschrift! Hätte ich nach ihr fragen sollen? Vor drei Jahren traf der Autor am Rand einer internationalen Tagung auf einen der führenden KI-Entwickler, Leiter eines bedeutenden Münchner Instituts. Vor dem Abendprogramm stand man beisammen und kam ins Gespräch. Es war weniger ein Gespräch als ein Privatissimum. Der Mann sprühte. Es war nicht, daß seine Augen glühten, aber sie glommen. Er sah die Zukunft voraus. Er konnte sie mathematisch berechnen. Für jeden leichten Zweifel hatte er ein Gegenargument. Unmöglich, ihm beizukommen, es war kein Durchschlüpfen, seine Bastion ein uneinnehmbares Fort. Niemand hatte es noch recht begriffen. Aber die Fortschritte der künstlichen Intelligenz, selbstlernend und exponentiell ansteigend mit der Rechenfähigkeit (Mooresches Gesetz), waren nicht aufzuhalten. Bald wäre uns kein Kriterium mehr gegeben, die menschliche von der künstlichen Intelligenz zu unterscheiden – naiv, daran zu glauben. Der peak wäre bald erreicht. Aber – so der naive Einwand – die noch so klugen Geräte hätten doch keine Seele, keine Erfahrungen, sie hätten doch keine Gefühle? Doch, die brächten sie ihnen gerade bei. Wenn man ihnen die Stromzufuhr drosselte, entwickelten sie etwas, was wir Menschen „Angst“ nennen. In Wirklichkeit war es komplizierter, aber so ungefähr klang es für den staunend belehrten Laien.

Aus dem Staunen einmal herausgekommen, hatte er eine vage Assoziation. Irgend etwas an der KI-Community erinnerte ihn an die Alchimisten. Jahrzehntelange Studien, nicht nachlassende Verve und Begeisterung, viele Nebenerfolge (nicht nur das europäische Porzellan und Glas, Farbpigmente und verfeinerter Grappa) – und immer das feste Ziel vor Augen: über ein Kurzes, und sie würden ihn entdecken, den Königsweg zur ultima materia; heute genannt Singularität.

Warum aber hätte man den Experten am besten nach der Handschrift in seiner neuen Welt gefragt? In der Frage nach der Handschrift verkapselt sich die Frage nach der Persönlichkeit und dem Stil. „Das ist doch die Handschrift von …“, sagt man im übertragenen Sinn, wenn man in einem literarischen Text charakteristische Motive, Wendungen, Eigenarten feststellt – in allen Künsten, auch der Musik und der Malerei, wo es dann eher die Farbwahl wäre, der Pinselstrich oder der kleine Zeh.

Einen Adlerblick für diese Eigenarten, nebst berüchtigtem imitatorischen Talent, besaß Robert Neumann, ein Wiener Wunderwuzzi, der mit seiner 1927 veröffentlichen Parodiensammlung „Mit fremden Federn“ über Nacht und zu Recht berühmt wurde. Neumann gelang es, die jeweilige stilistische Handschrift – ob von den Brüdern Mann, von Brecht, Rilke, George oder Hofmannsthal – zu durchleuchten und etwas stärker nachzuzeichnen. Und wie es ihm gelang: Nach seiner Parodie der Heinrich Mannschen Manierismen in einem erfundenen „Hamlet“-Fragment kann man den originalen Heinrich kaum noch lesen.

Die Literatur unterliegt – anders als Spiele wie Schach oder Go – keinem festen Regelwerk

Knapp hundert Jahre und tausend technische Revolutionen später sollte ein KI-Programm einen Text von Thomas Mann generieren. Das Ergebnis wurde gedruckt und auf Facebook verbreitet. Es war ein Witz. Es war jämmerlich, es war erbärmlich. Man glaubte, ein leises Kichern zu hören aus Neumanns Münchner Grab. „Wie, das soll der Autor des ‚Tod in Venedig‘ sein? Gehts scheißn!“ Kein einziger Halbsatz klang nach Tommy.

Sie können es nicht. Die Handschrift, das Herzblut, das zur Tinte gerinnt, ist immer noch das Einzigartige. Dasselbe gilt für den literarischen Stil. Der Personalstil lebt von der Nuance, der kleinen Abweichung, dem Einfall und dem neuen überraschenden Detail. Welcher Deep Blue, welche DeepMinds sollten diese Nuancen vorherahnen? Anders als beim Schach oder Go gibt es kein festes Regelwerk. KIs aller Länder, vereinigt euch! Speist alle Texte der Weltliteratur ins sich selbst weiterwebende Netz. Speist immer ein! Und ihr kämt doch bei allem Chat-GPT nie auf das entscheidende Adjektiv bei Kafka oder Virginia Woolf, das nur sie finden konnte, auf den Rhythmus bei Heimito von Doderer, auf den quecksilbrigen Witz der Rahel Varnhagen, auf die Metapher bei Nabokov oder Proust.

Signaturen kann man nachmachen. Wenn schon Menschen Unterschriften perfekt fälschen können, wie Patricia Highsmiths talentierter Mr. Ripley – wieso sollten es die viel perfekteren KI-Programme nicht? Gewiß können sie es; sicher könnten sie auch lernen, wann Kleist und Thomas Mann ihre offizielle Handschrift benutzt hätten und wann ihre private. Oder wann der echte Napoleon unterschrieb und wann nur der talentierte Mr. Goethe.

Was sie nicht lernen können: eine eigene Handschrift zu entwickeln. Die KI-Alchimisten glauben sich kurz vor dem Ziel. Sie werden Gewaltiges leisten. Sie werden die Welt verändern. Aber dieses eine werden sie nicht schöpfen, das Gold des Einzigartig-Unteilbaren, der Individualität.

Der Essayist und Kritiker Michael Maar, geboren 1960, veröffentlichte zuletzt 2020 den Bestseller „Die Schlange im Wolfspelz – Das Geheimnis großer Literatur“.

Anm. d. Red.: In einer früheren Fassung dieses Texts hieß es, Erika Mann habe die

Handschrift ihres Vaters Thomas Mann mit „gotisch“ beschrieben und damit

Sütterlin gemeint. Sie meinte die Deutsche Kurrentschrift, wir haben das im

Text korrigiert.