Journalismus

Das Wunder dieser Zeitung

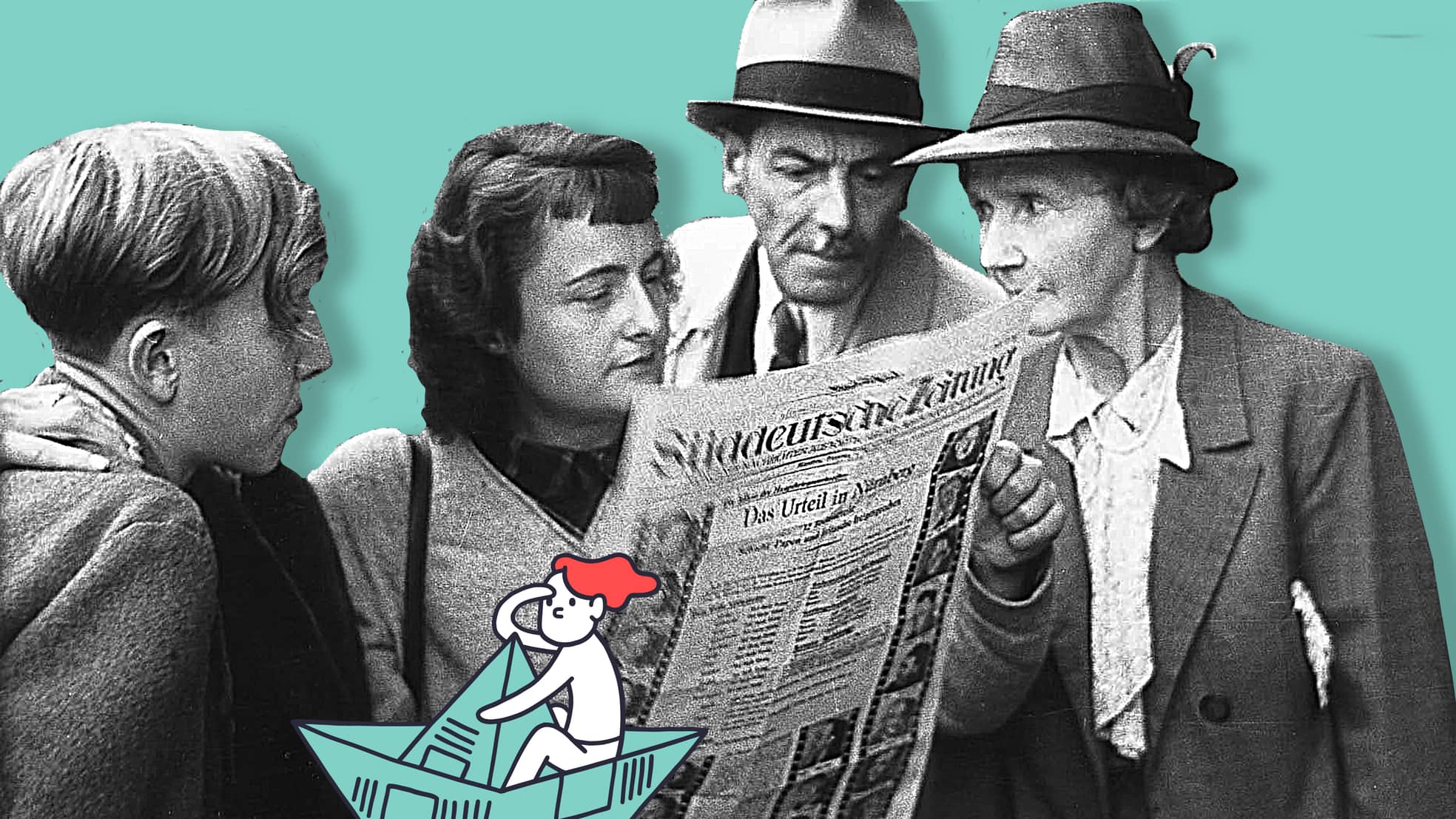

Es war eine Geburt aus Trümmern. Das Redaktions- und Verlagsgebäude in der Sendlinger Straße eine Ruine, die einzige Druckmaschine alt und klapprig, Telefonieren nahezu unmöglich, und Papier gab es kaum. Inmitten von Armut und Chaos erschien, fünf Monate nach Ende des Zweiten Weltkriegs, am 6. Oktober 1945 in München eine neue Zeitung, die Süddeutsche Zeitung. „Wir beginnen auf schmaler Plattform mit geringen Mitteln und spiegeln damit die allgemeine Lage“, hieß es „Zum Geleit“ auf Seite eins links oben, um dann optimistischer fortzufahren: „Wir glauben, dass wir in nicht allzu ferner Zeit auch den allmählichen Aufstieg spiegeln werden.“

Die Zuversicht, die aus diesen Worten sprach, hat die Zeitung vom ersten Tag an begleitet und ihre wundersame Entwicklung überhaupt erst ermöglicht. Als die amerikanischen Besatzungsoffiziere der Süddeutschen Zeitung, die alsbald unter dem Kürzel „SZ“ bekannt wurde, die Lizenz Nr. 1 für Bayern erteilten, schwebte dem zuständigen Oberst Bernard B. McMahon vor, sie könne „das bedeutendste Blatt des neuen Deutschland“ werden. Begeistert von den bis dahin erschienenen Ausgaben schrieb der US-Presseoffizier David Davidson im März 1946, die Süddeutsche Zeitung solle „weltbekannt wie der Manchester Guardian und die New York Times“ werden.

Das war schon mal ein Anspruch.

Doch bis sich die SZ über Deutschland hinaus einen Namen machen sollte, dauerte es. Das, was die Käufer für zunächst 20 Pfennige in die Hand bekamen, waren zwei- bis dreimal die Woche zwei bis sechs Seiten. Mehr Papier teilten die Besatzungsbehörden nicht zu. Die ersten Druckplatten der SZ wurden am 6. Oktober 1945 ausgerechnet aus dem eingeschmolzenen Originalsatz von Adolf Hitlers „Mein Kampf“ gegossen. Natürlich geschah dies in symbolischer Absicht; es sollte den Anbruch der neuen, demokratischen Zeit demonstrieren.

Eine Redaktion mit ausgeprägtem Selbstbewusstsein und Skepsis gegenüber jeder Art Autorität

Zunächst aber begleiteten auch die Schatten der Vergangenheit den Start der neuen Redaktion, der nach zwölf Jahren Nazi-Diktatur und Presse-Unfreiheit bewusst war, „dass es sich lohnt, für die Freiheit zu streiten“, wie der spätere Chefredakteur Werner Friedmann schrieb. Die Redaktion war ein Spiegel der Gesellschaft. In ihr gab es Menschen, die den Nazis skeptisch gegenübergestanden oder sie sogar aktiv bekämpft hatten. Es gab Mitläufer, und es gab frühere Nazis, die versuchten, ihre Vergangenheit vergessen zu machen oder aktiv zu verschleiern. Zu diesen gehörten Franz Josef Schöningh, einer der Gründungsverleger, und Hermann Proebst, von 1960 bis 1970 Chefredakteur.

In der „Hauptstadt der Bewegung“ geboren zu sein, war für die SZ nie Last, aber stets Verpflichtung. Seit jeher versteht sie sich als entschiedene Verfechterin der Demokratie, der Republik und des Pluralismus. Die Mehrheit der Redaktion definierte sich über die Jahrzehnte hinweg als „liberal“ bis „linksliberal“, was immer genau das heute heißen mag. Gepaart war und ist diese Liberalität mit ausgeprägtem Selbstbewusstsein und einem Schuss Skepsis gegenüber jeder Art von Autorität – egal ob es sich um Kanzlerinnen, Präsidenten, Ministerinnen, Vorstandschefs, Geschäftsführerinnen, Verleger oder Chefredakteure handelt. So passiert es regelmäßig, dass Politikerinnen und Politiker, die meinen, die SZ müsste sie eigentlich besonders toll finden, enttäuscht sind darüber, wie undankbar und kritisch dieses nörglerische Blatt aus München ihr Wirken begleitet.

Meist ist die SZ skeptisch vor allem gegenüber dem Status quo. Wenn der schwarz ist, gilt die Skepsis den Schwarzen, wenn er rot-grün ist, den Grünen und den Roten, wenn er schwarz-rot ist, den Schwarzen und den Roten, und wenn er rot-grün-gelb ist, dann eben allen dreien. Und weil in Bayern schon so lange die CSU regiert, sind etliche SZ-Kommentatoren und -Reporterinnen über die Jahre hinweg auch eher CSU-kritisch gewesen. Wobei Kritik nichts anderes heißt, als genau hinzusehen. Übrigens ist auch der jetzige Sprecher der Bayerischen Staatsregierung ein früherer SZ-Redakteur; die Bandbreite der politischen Überzeugungen in der SZ-Redaktion ist also größer als dies die Kritisierten manchmal annehmen mögen.

Korrespondenten sind wichtig, um authentisch zu sein

Das Münchnerische und das Bajuwarische waren der Zeitung stets wichtig. Nicht im Sinne von Heimattümelei, sondern weil hier ihre Wurzeln liegen. Die Süddeutsche war zunächst – trotz des Anspruchs ihrer amerikanischen Förderer, wie die New York Times oder der Guardian zu werden – vornehmlich Lokalzeitung. Das änderte sich erst nach einigen Jahren, als sie auch im Umfang deutlich wuchs. 1977 kamen die Lokalausgaben in der Region dazu, 1992 gesellte sich neben die Bayern-Ausgabe mit ausführlichem Lokal- und Bayernteil eine eigene Bundesausgabe, die nur noch in abgespeckter Form Informationen aus München und dem Freistaat enthielt. Dies führte nicht überall zu großer Begeisterung, weil gerade die Münchnerin, die in Hamburg lebt, oder der Starnberger, der in Berlin wohnt, mehr München und Bayern in ihrer und seiner SZ wünscht. Es ist nicht leicht, eine Zeitung zu machen, die allen alles gibt.

„In München geboren, in der Welt zu Hause“ war für die SZ bald mehr als ein Werbespruch. Sie baute ihre Berichterstattung aus dem Rest der Republik und dem Ausland kräftig aus, und so gelang allmählich das Wunder vom Aufstieg zur überregional, dann national, schließlich auch international bedeutsamen Zeitung. Heute hat die SZ eines der dichtesten Netze an Korrespondentinnen und Korrespondenten aller großen Zeitungen in Europa und darüber hinaus. Wie wichtig das ist, zeigt sich tagtäglich und gerade wieder besonders in der Ukraine. Authentisch zu sein, für glaubwürdige Informationen zu stehen, Behauptungen überprüfen zu können, setzt voraus, dass man vor Ort ist – und Kenntnisse, Wissen, Erfahrung über ein Land und die Menschen dort mitbringt.

So war der SZ-Korrespondent am 24. Februar in Kiew, als Wladimir Putins Armee die Ukraine überfiel und konnte aus eigener Anschauung berichten, wie die Menschen in der ukrainischen Hauptstadt den Kriegsbeginn erlebten. Und hätte die SZ nicht mehrere hervorragende Korrespondenten in den USA, dann hätten ihre Leserinnen und Leser keinen Augenzeugenbericht vom historischen Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar vergangenen Jahres erhalten, mit dessen Hilfe Donald Trump sich erhoffte, trotz Abwahl im Amt bleiben zu können.

Was „Autorenzeitung“ bedeutet

Das, was die SZ ausmacht und sie unterscheidet auch von der überregionalen Konkurrenz, sind bis heute ihre Autorinnen und Autoren. Hans Ulrich Kempski, von 1949 an Chefreporter, und Joachim Kaiser, von 1959 an Kritiker und Leitender Redakteur im Feuilleton, begründeten mit herausragenden Texten den Ruf der „Autorenzeitung“; 1971 kam Herbert Riehl-Heyse als Reporter hinzu. Sein Sprachwitz, seine Ironie, seine Beobachtungsgabe, seine feinsinnige Art zu schreiben, dienten ganzen Journalistengenerationen als Vorbild und prägen nach wie vor Arbeit und Selbstverständnis der Redaktion. Die meisten der heutigen SZ-Autorinnen und Autoren sehen sich in der Tradition Kempskis, Kaisers oder Riehl-Heyses und haben bei den Leserinnen und Lesern auf diese Weise viele Fans gewonnen.

Überhaupt, die Leser. Sie sind anspruchsvoller geworden im digitalen Zeitalter. „Die Zeitung“ ist ja längst viel mehr als das bedruckte Papier, das nach Hause geliefert wird oder am Kiosk erhältlich ist. Heute lesen die Süddeutsche mehr Menschen als jemals zuvor. Etwa 1,3 Millionen sind es pro Ausgabe der gedruckten Zeitung, zudem 1,6 Millionen, die das journalistische Angebot der SZ jeden Tag digital nutzen, also auf dem Smartphone, Computer oder Tablet lesen – etliche davon in Ländern, in denen es die gedruckte SZ gar nicht zu kaufen gibt.

Leser wollen heute nicht mehr nur lesen und vielleicht ab und zu einen Brief schreiben. Sie sind im digitalen Zeitalter zu Empfängern geworden, die gerne auch selbst in die Rolle des Senders schlüpfen, die ihre Zeitung, ihre Redaktion fragen, kritisieren und ihr unmittelbares Feedback geben wollen. Das macht Journalismus anstrengender, aber auch transparenter und besser – zumindest dann, wenn die Kritik nicht von extremistischen Schwadroneuren kommt oder von Menschen, die „den Medien“ ohnehin nichts glauben.

Heute kommt manchem in New York das Wort „Süddeutsche“ flüssig über die Lippen

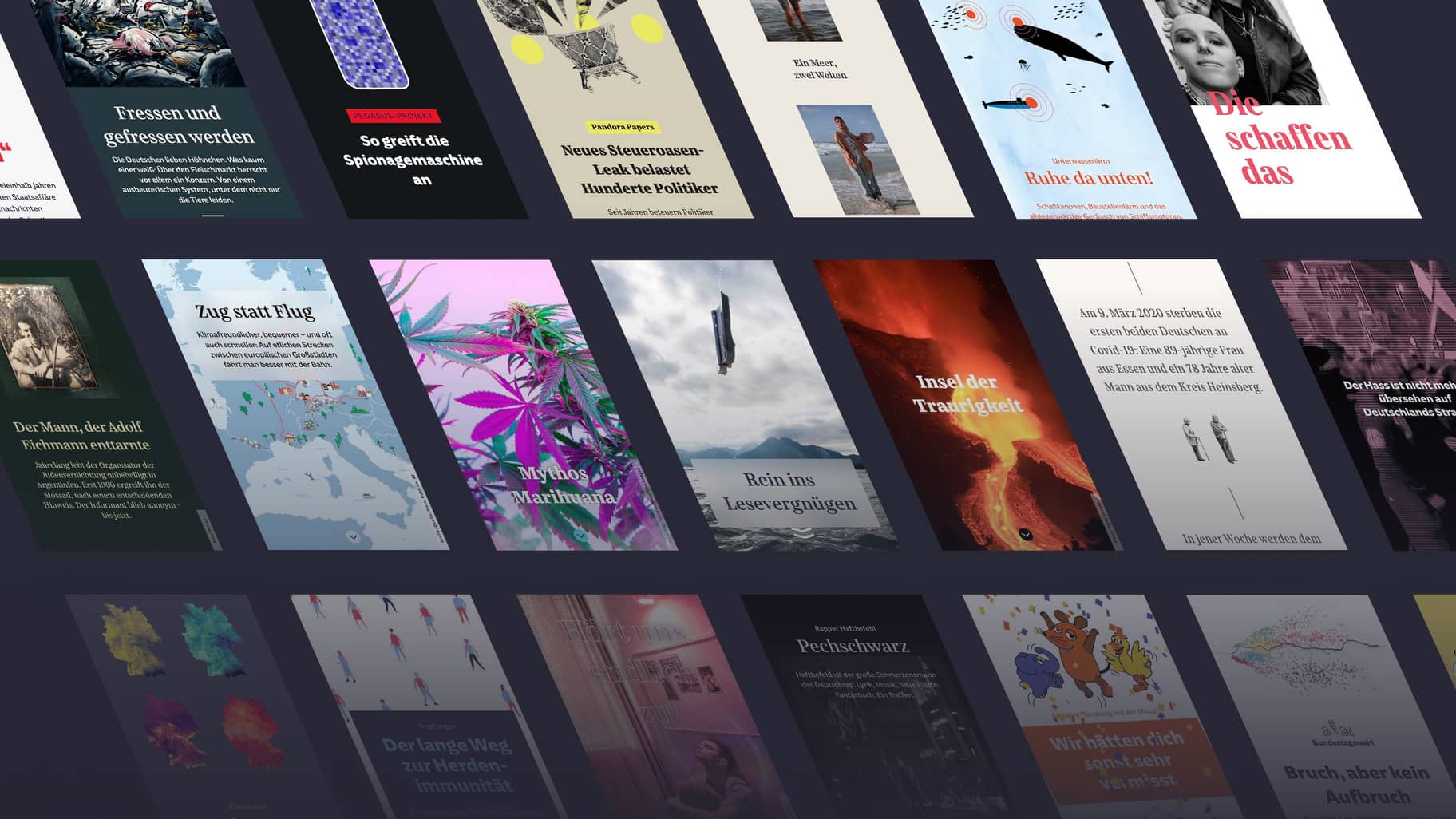

Vielleicht am meisten verändert hat sich die SZ in den vergangenen Jahren durch den Ausbau der investigativen Recherche. Die Süddeutsche Zeitung ist nicht die New York Times und nicht der Guardian geworden, sondern ein Blatt sui generis. Aber sie hat mit manchen ihrer Geschichten genauso viel Aufmerksamkeit erregt wie diese beiden Blätter, arbeitet für große Recherchen regelmäßig mit ihnen eng zusammen und hat es geschafft, dass der im Englischen, Französischen und Spanischen eigentlich unaussprechliche Name „Süddeutsche“ in New York, London, Paris oder Buenos Aires heute manchem leicht, flüssig und mit Respekt über die Lippen kommt.

Ob Panama Papers, Paradise Papers, China-Leaks, Lux-Leaks, Swiss Secrets, Pegasus-Projekt oder Ibiza-Affäre – stets hat die SZ mit ihren Recherchen auch international für Aufsehen gesorgt. Jedes Mal arbeiteten Kolleginnen und Kollegen mehrerer Medien, meist international, zusammen, um gemeinsam etwas zu ergründen, was eine Redaktion allein nie geschafft hätte. Häufig fördert investigativer Journalismus dadurch Relevantes, Exklusives, manchmal Brisantes zutage. Es entstehen Geschichten, die zählen, die sich unterscheiden von dem, was andere Zeitungen oder Medien machen. Mit anderen Worten, sie stiften Identität. Genau darin liegen Stärke und Zukunft der SZ gleichermaßen: in besonderen, herausragenden Texten – der klugen Analyse, dem pointierten Meinungsbeitrag, dem „Streiflicht“, das zum Schmunzeln lädt, der fesselnden oder unterhaltsamen Reportage, der exklusiven Recherche. Ob der Text auf Papier, dem Smartphone oder Tablet gelesen oder veröffentlicht wird, ist dabei zweitrangig.

Die Klugheit von Lesern und Verlegern

Wenn es weiterhin kluge Verleger gibt, die wissen, dass solcher Journalismus Geld kostet und man in ihn investieren muss, und ebenso Leserinnen und Leser, die diesen Journalismus schätzen und bereit sind, für ihn zu bezahlen, gibt es Grund für außerordentliche Zuversicht. Dann wird es in 77 Jahren wieder eine Sonderausgabe der Süddeutschen Zeitung geben. Vielleicht erscheint diese dann, an der Schwelle zum neuen Jahrtausend, am 6. Oktober 2099, ebenso wie die New York Times und der Guardian aber nur noch digital – oder in einer ganz anderen Darreichungsform, von der wir heute noch überhaupt keine Ahnung haben.

Keiner und keine der Kollegen und Kolleginnen, die im Oktober 1945 im Keller in der Sendlinger Straße Zeitung machten, hätte sich vorstellen können, dass die Menschen 77 Jahre später die Süddeutsche Zeitung auf einem Telefon mit Bildschirm lesen würden. Nichts ist im Journalismus so vergänglich wie der Status quo.